Перейти к:

«Врач и педагог от Бога и от рождения». К 100-летию со дня рождения Татьяны Игоревны Завадской

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-3-123-128

Аннотация

«У каждого из нас есть Учитель. Первый учитель, который научил нас читать и писать, складывать числа и решать задачи. Педагоги школы, научившие нас любить Родину и жизнь, дружить и беречь прекрасное. Учителя жизни, преподавшие нам уроки любви и ненависти, добра и зла. Однако особняком из числа учителей, давших нам всеобъемлющие знания жизни, стоят Люди, научившие нас великому искусству врачевания, давшие нам профессиональные основы, открывшие нам сокровенные таинства исцеления. Каждый из нас назовет десятки таких Учителей, вложивших в нас разумное и светлое, отдавших нам частичку своей души. Но среди них есть тот самый главный Учитель, который сумел рассмотреть в тебе только ему видимые ростки познания, задатки будущего врача, способность к овладению профессией. Тот самый главный Учитель, который отдал тебе все свои знания и опыт, научил тебя искусству врачевания, ставшему основой твоей профессии, смыслом всей твоей жизни. Таким учителем была Татьяна Игоревна Завадская», — вспоминал один из её многочисленных учеников Юрий Иванович Зудбинов.

Статья посвящена 100-летию со дня рождения Завадской Т.И. – доцента кафедры госпитальной терапии Ростовского государственного медицинского института, опытного клинициста, увлеченного ученого, талантливого педагога и незаурядной личности.

Для цитирования:

Терентьев В.П., Гасанов М.З., Кузнецова Ю.В. «Врач и педагог от Бога и от рождения». К 100-летию со дня рождения Татьяны Игоревны Завадской. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2021;2(3):123-128. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-3-123-128

For citation:

Terentyev V.P., Gasanov M.Z., Kuznetsova Yu.V. “A doctor and teacher from God and from birth”. To the 100th anniversary from the birth of Tatiana Igorevna Zavadskaya. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2021;2(3):123-128. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-3-123-128

Рисунок 1. Завадская Татьяна Игоревна (1950‑е гг.)

Татьяна Игоревна родилась 17 августа 1921 года в г. Ростове-на-Дону в семье основателя кафедры госпитальной терапии Ростовского государственного медицинского университета профессора Завадского И. В. и была его младшей дочерью [1].

В 1939 г. она окончила среднюю школу и поступила в Ростовский медицинский институт. В период эвакуации из Ростова работала медицинской сестрой в госпитале в г. Грозном. Затем продолжила учебу на четврётом курсе в 4‑м Московском медицинском институте в г. Фергана [2]. В мае 1944 г. Татьяна Игоревна с семьей вернулась в Ростов‑на-Дону, где в 1945 г. окончила медицинский институт. А с 1945 по 1948 гг. обучалась в ординатуре по внутренним болезням.

В дальнейшем всю свою профессиональную жизнь Т. И. Завадская посвятила служению медицине на родной кафедре госпитальной терапии, основанной её отцом, проф. И. В. Завадским [3].

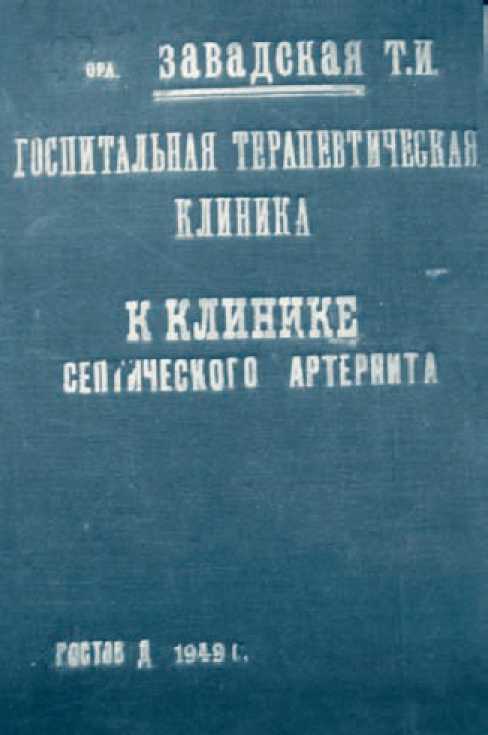

В октябре 1949 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «К клинике септического артериита», выполненную под руководством проф. Воронова Абрама Соломоновича. Работа была посвящена патологии, распространённость, патогенез, диагностика и лечение которой и по сей день остаются предметом пристального научного внимания. Глубокий анализ клиники узелкового полиартериита, обозначенного в диссертации как септического, был положен в основу работы Татьяны Игоревны [4].

В ней впервые обобщается опыт диагностики и лечения узелкового полиартериита в терапевтической клинике института, подробно приведены клинические случаи и протоколы вскрытий умерших больных с детальным анализом особенностей клинического течения и исходов болезни.

Этот труд, хранящийся в кафедральном музее, и в настоящее время не потерял своей актуальности. Приводим короткий фрагмент из диссертационной работы Т. И. Завадской:

«За последние годы число клинически распознанных случаев септического артериита значительно возросло и диагностика септического артериита при характерной клинической картине перестала быть столь большой редкостью. Однако до сих пор всё многообразие клинической картины этого тяжёлого сосудистого заболевания недостаточно хорошо и полно изучено. С 1937 по 1948 гг. в Госпитальной Терапевтической клинике Ростовского Медицинского Института наблюдалось 10 случаев септического артериита. В 4‑х из них клинический диагноз был подтверждён данными секции и последующим гистологическим исследованием. В 6‑ти же случаях, не закончившихся летальным исходом, распознавание заболевания было основано только на клинических данных. Изучая историю развития заболевания у наших больных и данные литературы, мы пришли к заключению, что клиническая картина септического артериита в настоящее время настолько уточнена благодаря работам наших отечественных авторов (Мельников‑Разведенков, Злотников, Теплов, Завадский и др.), что в ряде ярко выраженных случаев септического артериита можно основывать диагностику исключительно на клинических проявлениях заболевания».

Термин «септический артериит» был предложен Игорем Владимировичем Завадским и наряду с узелковым полиартериитом довольно широко применялся в первой половине XX в. В России первое описание клинической и патологоанатомической картин узелкового полиартериита было сделано Абрамовым в 1885 г. Свои случаи Абрамов трактовал как сифилис сосудистой системы, а в последствии при микроскопическом исследовании препаратов Мельниковым-Разведенковым в сосудах были обнаружены изменения, характерные для узелкового полиартериита [5].

«В Ростове-на-Дону первый случай септического артериита был распознан при жизни больного проф. Завадским И. В. в 1936 году у мальчика 13‑ти лет. Больной вскоре погиб и на секции в сосудах были обнаружены изменения, типичные для септического артериита. (Вскрытие и гистологическое исследование производила доц. Хахина З. Д. в прозектуре ЦГБ — зав. проф. Криницкий Ш. И.). С тех пор в клиниках г. Ростова наблюдалось ещё 20 случаев септического артериита. В 14 случаях заболевание закончилось летальным исходом. Из этого количества у 8 больных септический артериит был распознан при жизни по клинической картине, а в 6 случаях диагноз был поставлен только на секционном столе»,— писала Завадская Т. И.

Рисунок 2. Оттиск обложки диссертации Завадской Т.И. (1949 г.)

Работа Татьяны Игоревны является ярким примером завершённого полноценного научного труда и по праву может считаться образцом диссертационного исследования. Собранные в нём данные по особенностям клинического течения, диагностике и лечению узелкового полиартериита, несомненно, служили богатым источником знаний для врачей и ординаторов, став основой для дальнейшего изучения этой проблемы.

В заключительном слове она обратилась к своим учителям, проф. Воронову А. С. и проф. Криницкому Ш. И.: «Приношу глубокую благодарность за предложенную тему, постоянное руководство в работе и чрезвычайно ценные указания при её выполнении, также за непосредственную помощь при изучении патолого-анатомической картины септического артериита».

Вклад Завадской Т. И. в подготовку научнопедагогических и врачебных кадров сложно переоценить. Татьяна Игоревна — «клиницист и педагог от бога и от рождения». В шутку она сама говорила, что на кафедре стала преподавать еще`до своего появления на свет, поскольку её отец, известный интернист проф. Игорь Владимирович Завадский, был заведующим кафедрой, а мама, к.м.н. Старкова Надежда Алексеевна работала ассистентом на этой же кафедре.

В 1950 г. Татьяна Игоревна была избрана по конкурсу на должность ассистента, а в 1957 г.— доцента кафедры госпитальной терапии. С этого времени она исполняла обязанности начальника учебной части кафедры.

Педагогический талант действительно был заложен в Татьяне Игоревне на генетическом уровне. Ей всегда удавалось доступно и легко объяснять сложнейшие для понимания нюансы терапии.

«Всё гениальное просто» — это было кредо её педагогического мастерства. Она могла свободно и доступно научить студентов распознавать блокады ножек пучка Гиса, разбираться в особенностях ЭКГ при остром инфаркте миокарда, различать «многообразие мелодий» бесчисленных пороков сердца при аускультации»,— вспоминал ученик Завадской Зудбинов Юрий Иванович [4].

Особенностью её преподавания было стремление научить студентов клинически мыслить и на примерах из личного опыта сформировать у них мотивацию, чтобы постичь основы врачебного искусства. Для этих целей служили незабываемые клинические разборы, которые практически всё время занятий проходили в палатах. Непосредственно у постели больного вершилось таинство обучения, накопление драгоценного клинического опыта: сбор жалоб и анамнеза, пальпация, перкуссия, аускультация и, наконец, дифференциальная диагностика — вершина врачевания.

Не менее важным для развития клинического мышления было решение клинических задач с обязательным применением первичных результатов дополнительных методов диагностики. Большую часть этих задач составляла сама Татьяна Игоревна, проводя целые вечера за домашним рабочим столом под любимой отцовской лампой с абажуром. Студентам предоставлялась возможность самим расшифровать электро- и фонокардиограмммы, описать рентгеновский снимок, интерпретировать лабораторные данные, верифицировать диагноз и назначить лечение больному.

Сохранившийся в кафедральном музее оригинальный, созданный ею рукописный альбом по электрокардиографии, облегчающий студентам понимание этого метода и интерпретацию ЭКГ, является не просто уникальным экспонатом, но и молчаливым свидетелем самоотдачи и любви к профессии.

Заведующий кафедрой проф. Н. М. Иванов, характеризуя Татьяну Игоревну, отмечал: «Завадская Т. И. является опытным, высококвалифицированным врачом-терапевтом, хорошо эрудированным не только в области внутренних заболеваний, но также и других клинических и теоретических дисциплин. Она с успехом занимается научно-исследовательской деятельностью. Является опытным педагогом, с большим успехом читает лекции и проводит практические занятия со студентами, среди которых пользуется большим уважением» [2].

Татьяна Игоревна прекрасно знала терапию, но сфера её профессиональных интересов была связана прежде всего с кардиологией. Аускультацию сердца она проводила только деревянной трубочкой, перешедшей по наследству от отца. «Так лучше выслушиваются шумы и тоны»,— утверждала она. Опытный хирург проф. П. П. Коваленко вспоминал, что практически никогда не брался выполнять комиссуротомию при митральном стенозе, пока Татьяна Игоревна не выслушает пациента и не разрешит проведение операции.

Рисунок 3. Доц. Завадская Т.И. оценивает характеристики пульса пациента на клиническом обходе с ординаторами и врачами (1970-е гг.).

Диагностический талант Татьяны Игоревны может быть продемонстрирован на примере одного из многочисленных клинически трудных случаев — миксомы левого предсердия, свисающей на ножке. В те годы ультразвуковая диагностика была малодоступным методом визуализации, для этих целей чаще использовали рентгенологическое исследование. Однако его рутинное применение в связи с лучевой нагрузкой имело ограничения, в связи с чем своевременное установление подобного диагноза представлялось сложной клинической задачей. Подобные заболевания были чаще всего случайной находкой и нередко по данным аутопсии. Клинически эта патология сердца проявляется картиной «классического» митрального стеноза и аускультативными феноменами. Однако это наблюдается только в положении пациента стоя или сидя, когда миксома, свисая на ножке, закрывает левое атриовентрикулярное отверстие. При положении пациента лежа на кровати со свисающей к полу головой и грудной клеткой картина митрального стеноза полностью исчезает, поскольку опухоль в этом положении тела открывает митральное отверстие. Проведя эту диагностическую процедуру, Татьяна Игоревна поставила диагноз, который в последующем был подтверждён интраоперационно и морфологически.

За 30 лет работы ею было опубликовано более 30 научных работ, среди которых статьи, учебные и учебно-методические пособия, информационные письма. Ученики Татьяны Игоревны всегда трепетно вспоминают доцента Завадскую Т. И. как высокопрофессионального педагога и клинициста, с теплотой и любовью отзываясь о её занятиях [2].

Доброй традицией были ежегодные встречи у Татьяны Игоревны 25 января, на которых собирались её ученики, молодые ассистенты кафедры В. П. Терентьев, В. Ю. Дерипаско, П. М. Борщев, В. И. Кудинов, Е. А. Телеснин, Ю. И. Зудбинов и др. «В этот день мы снова ощущали себя студентами, пред которыми простираются необозримые горизонты познания, открыты все пути в жизнь и в мир науки. Под заботливым крылом хозяйки дома мы делились воспоминаниями о своих студенческих годах, слушали рассказы Татьяны Игоревны о годах её учебы, о людях, стоявших у истоков Ростовской терапевтической школы, пили традиционный чай с сахаром «в прикуску» и были безмерно счастливы в этот Татьянин День. В нашей жизни он воедино слился со студенчеством, работой на кафедре и памятью об Игоре Владимировиче Завадском в его день рождения»,— с теплотой писал Зудбинов Ю. И.

Татьяна Игоревна прожила короткую, но яркую жизнь. В последние годы жизни она неоднократно говорила: «Мы, Завадские, долго не живём: папа прожил 69 лет, мама столько же, и мне суждено не более…». К сожалению, её предсказание оказалось пророческим… Жизнь Татьяны Игоревны внезапно оборвалась на 69‑м году жизни 6 марта 1991 года».

Вклад доцента Завадской Т. И. в развитие донской школы интернистов и подготовку медицинских кадров сложно переоценить. Её путь в науку и самоотверженный труд, любовь к профессии и неустанное стремление к самосовершенствованию, пытливый ум и эрудиция представляют нам в одном человеке собирательный образ настоящего врача, ученого и учителя. Её жизнь и профессиональная судьба останутся яркими страницами в истории медицины Дона и послужат примером не одному поколению врачей.

Список литературы

1. Гасанов М.З., Терентьев В.П. Профессор Игорь Владимирович Завадский: факты из биографии. Архивъ внутренней медицины. 2012;(6):55-61. DOI: 10.20514/2226-6704-2012-0-6-55-61

2. Государственный архив Ростовской области, фонд р2508, опись 9, номер единицы хранения 1248, Личное дело Завадской Т.И.

3. Гасанов М.З., Терентьев В.П. Научное наследие профессора Завадского И.В.: история и современность. К 140-летию со дня рожденья. Ростов-н/Д, Мини Тайп. 2015; 212 с.

4. Терентьев В.П., Гасанов М.З., Чесникова А.И., Батюшин М.М. «Судьбой и временем хранимы…». К 100-летию кафедры госпитальной терапии. Ростов н/Д, РостГМУ. 2016; 300 с.

5. Гасанов М.З., Терентьев В.П. Очерки истории кафедры госпитальной терапии (с воспоминаниями, биографиями и портретами). Ростов-н/Д, РостГМУ. 2015; 200 с.

Об авторах

В. П. ТерентьевРоссия

Терентьев Владимир Петрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней №1

Ростов-на-Дону

М. З. Гасанов

Россия

Гасанов Митхат Зульфугарович – к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №1

Ростов-на-Дону

Ю. В. Кузнецова

Россия

Кузнецова Юлия Витальевна – студентка

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Терентьев В.П., Гасанов М.З., Кузнецова Ю.В. «Врач и педагог от Бога и от рождения». К 100-летию со дня рождения Татьяны Игоревны Завадской. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2021;2(3):123-128. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-3-123-128

For citation:

Terentyev V.P., Gasanov M.Z., Kuznetsova Yu.V. “A doctor and teacher from God and from birth”. To the 100th anniversary from the birth of Tatiana Igorevna Zavadskaya. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2021;2(3):123-128. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2021-2-3-123-128

JATS XML