Перейти к:

Долихоэктазия артерий мозжечка — основа нейроваскулярного конфликта как этиологического фактора классической тригеминальной невралгии у жителей Ростовской области

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-93-99

Аннотация

Цель: изучить формирование нейроваскулярных конфликтов двух типов у больных классической невралгией тройничного нерва в зависимости от влияния окружающей среды Ростовской области.

Материалы и методы: проведено ретроспективное изучение особенностей нейроваскулярного конфликта у 175 пациентов жителей Ростовской области, страдавших классической невралгией тройничного нерва. Диагностика варианта нейроваскулярного конфликта осуществлялась с помощью спиральной компьютерной томографии на аппарате «Philips Ingenuity Core 128». Вариант нейроваскулярного конфликта верифицирован интраоперационно, при выполнении микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва.

Результаты: нейроваскулярный конфликт как первого, так и второго типа у женщин встречается вдвое чаще, чем у мужчин. Развитие спаечного процесса в зоне нейроваскулярного конфликта, ещё более сближающего корешок с травмирующей его артерией, обусловлено длительностью патологического процесса, в течение которого существенную роль играют воспалительные заболевания придаточных пазух носа, кариозные зубы, персистирующая герпесвирусная инфекция.

Выводы: варианты синтопии корешка тройничного нерва с верхней мозжечковой артерией при нейроваскулярном конфликте не зависят от факторов внешней среды, а частота встречаемости того или иного типа, как и гендерное соотношение, соответствует популяционному.

Для цитирования:

Балязина Е.В., Кадян Н.Г., Балязин В.А. Долихоэктазия артерий мозжечка — основа нейроваскулярного конфликта как этиологического фактора классической тригеминальной невралгии у жителей Ростовской области. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):93-99. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-93-99

For citation:

Balyazina E.V., Kadyan N.G., Balyazin V.A. Dolichoectasia of cerebellar arteries is the basis of neurovascular conflict as an etiological factor of classical trigeminal neuralgia in residents of the Rostov region. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(2):93-99. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-93-99

Введение

В научной литературе долихоэктазия представлена как удлинение, расширение и извилистость артерии. Из всех интракраниальных артерий долихоэктазия чаще всего наблюдается в вертебро-базилярном бассейне [1]. Ещё в конце прошлого века Hardy F. et al. (1980) [2] обнаружили у 25 из 50 анатомических препаратов лиц, не страдавших невралгией тройничного нерва (НТН), контакт корешка тройничного нерва (КТН) с верхней мозжечковой артерией (ВМА), однако ни в одном из этих случаев не наблюдалось пересечения артерией хотя бы 50% толщины КТН в вертикальном направлении, то есть не наблюдали долихоэктазии артерии. В более поздних анатомических исследованиях на большем материале [3][4][5], описан контакт ВМА с КТН у лиц, не страдавших НТН, однако ни в одном случае не наблюдалось долихоэктазии, то есть расположения вершины петли ВМА ниже плоскости расположения корешка тройничного нерва. Стремление визуализировать нейроваскулярный конфликт в дооперационном периоде с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) привело к диаметрально противоположным выводам. Так, одни авторы [6][7], обнаруживая контакт артерии с КТН как у больных НТН, так и у здоровых лиц, ставят под сомнение возможность диагностировать нейроваскулярный конфликт с помощью даже высокопольного МРТ. Другие же [8][9][10] продолжают совершенствовать возможности расшифровки МРТ для отличия контакта артерии с корешком от конфликта с ним. При этом не уделяется должного внимания анатомическим особенностям контакта артерии с корешком.

Анатомический экскурс

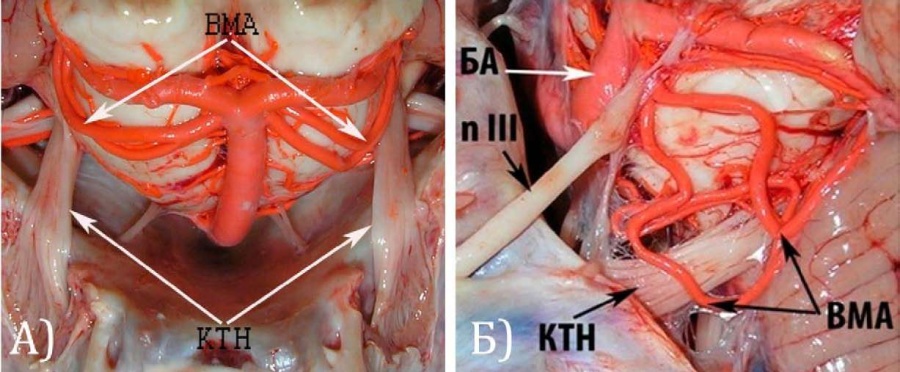

Выполненные нами ранее исследования показали, что у лиц, не страдавших НТН, контакт артерии с корешком имел место в 32% случаев. При этом ни в одном наблюдении не отмечалось выраженной долихоэктазии артерии, то есть её вершина не пересекала плоскость корешка в вертикальном направлении и располагалась в пространстве между КТН и наметом мозжечка (рис. 1а). В других, крайне редких случаях наблюдалась долихоэктазия артерий вертебро-базилярного бассейна, однако и у этих, не страдавших НТН лиц петля ВМА не пересекала плоскость КТН в вертикальном направлении и располагалась в пространстве между корешком и наметом мозжечка (рис. 1б). Учитывая различную степень долихоэктазии, ранее мы описали два тапа нейроваскулярного конфликта [11]. Было отмечено, что при выраженной

Рисунок 1. Нейроваскулярный контакт у лиц, не страдавших тригеминальной невралгией: а) вершины петель верхних мозжечковх артерий не пересекают плоскость корешка тройничного нерва в вертикальном направлении; б) выраженная долихоэктазия верхней мозжечковой артерии, но вершина её петли не пересекает плоскость корешка тройничного нерва в вертикальном направлении.

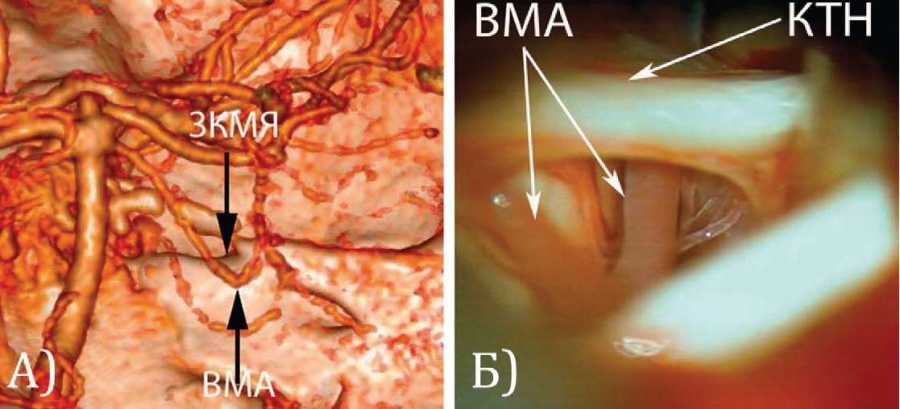

долихоэктазии вершина петли ВМА располагается значительно ниже плоскости расположения КТН, пересекая её в вертикальном направлении на значительном расстоянии, чего никогда не наблюдалось у здоровых лиц. В то же время при обнаружении у больного конфликта второго типа возникают сомнения в его причастности к заболеванию, поскольку такой тип может наблюдаться и здоровых лиц. Выявление конфликта первого и второго типов позволяет использовать мультиспиральной рентгенкомпьютерной ангиографии в режиме 3D, что и было выполнено нами ранее [11][12]. Сравнивая диагностические находки с результатами хирургического лечения, можно проследить диагностическую значимость долихоэктазии артерий в патогенезе НТН (рис. 2).

Рисунок 2. Нейроваскулярный конфликт у больного тригеминальной невралгией справа: а) спиральная компьютерная ангиография — петля верхней мозжечковой артерии располагается значительно ниже заднего края мекелевой ямки, на котором расположен корешок тройничного нерва, пересекая его в вертикальном направлении; б) фрагмент операции — петля верхней мозжечковой артерии располагается на значительном расстоянии ниже плоскости расположения корешка тройничного нерва.

Цель исследования — изучение формирования нейроваскулярных конфликтов двух типов у больных классической невралгией тройничного нерва в зависимости от влияния окружающей среды Ростовской области.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное изучение особенностей нейроваскулярного конфликта у 175 пациентов жителей Ростовской области, страдавших классической невралгией тройничного нерва. Диагностика варианта нейроваскулярного конфликта осуществлялась с помощью спиральной компьютерной томографии на аппарате «Philips Ingenuity Core 128».

Применявшиеся методики — нативное сканирование в спиральном режиме, спиральное сканирование с болюсным контрастированием сосудов головного мозга. Толщина среза при болюстном контрастировании — 0,9 мм, инкремент — 0,45, время сканирования — 2,4 сек. Вариант нейроваскулярного конфликта у всех больных верифицирован интраоперационно при выполнении им микроваскулярной декомпрессии КТН. Статистический анализ был выполнен при помощи статистических пакетов «Statistica 10» (StatSoft, Inc.) и «SPSS 23» (IBM SPSS Statistics). Статистически значимыми считали различия при показателе уровня значимости < 0,05. Нормальность распределения в выборках определялась с применением критерия Шапиро-Уилка. Оценка различий в группах по количественному признаку проводилась при помощи непараметрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни (U). Анализ различий частот проводился с использованием критерия Хи-квадрат (χ2), для абсолютных частот < 10 применялась поправка Йетса на непрерывность. Сравнение относительных частот проводилось на основании оценки их доверительных интервалов и вычисления уровня значимости. Доверительные интервалы для частот рассчитывались по методу Уилсона с поправкой на непрерывность при помощи онлайн-калькулятора (http://vassarstats.net/prop1.html). Определение статистической значимости различий в заболеваемости проводилось при помощи теста Хи-квадрат (χ2), с расчётом доверительных интервалов.

Результаты

Вариативность установленного нейроваскулярного конфликта представлена в таблице 1.

Таблица 1

Вариативность патоморфологической картины классической НТН у жителей Ростовской области

|

Вариант установленного нейроваскулярного конфликта |

Абс. |

Относительное (95% CI) |

|

Конфликт с ВМА (тип 1) |

98 |

56% (48,3-63,4) |

|

Конфликт с ВМА (тип 2) |

51 |

29,1% (22,7-36,7) |

|

Конфликт сvНПМА |

11 |

6,3% (3,3-11,3) |

|

Конфликт с ВКВ |

5 |

2,9% (1,1-6,9) |

|

Конфликт с БА |

3 |

1,7% (0,4-5,3) |

|

Артерио-артериальный «сэндвич» |

5 |

2,9% (1,1-6,9) |

|

Артериовенозный «сэндвич» |

2 |

1,1% (0,2-4,5) |

Как видно из представленных данных, у 149 пациентов (85,1%) в формировании нейроваскулярного конфликта была задействована верхняя мозжечковая артерия (ВМА), и лишь у 26 пациентов (14,9%) в патологический процесс были вовлечены другие сосуды: нижняя передняя мозжечковая артерия (НПМА), верхняя каменистая вена (ВКВ), базилярная артерия (БА) и другие вариации в виде артерио-артериального и артериовенозного «сэндвича». Также было отмечено, что нейроваскулярный конфликт с ВМА 1 типа встречался у жителей области вдвое чаще, чем 2 типа. Возраст дебюта НТН у пациентов в зависимости от типа конфликта с ВМА значимо не различался (U=2168,5; р=0,3408) и составил по медиане у 1 типа 55 лет (95%CI 52,2-57,8), у 2 типа — 54,0 лет (95%CI 51,6-58,4).

Пациенты женского пола значимо преобладали над мужским среди пациентов как первого, так и второго типов нейроваскулярного конфликта (р > 0,00001). Соотношение мужчин и женщин среди пациентов с 1 типом конфликта с ВМА составило 29,6% (95%CI 21,0-39,8) и 70,4% (95%CI 60,2-79,0), со 2 типом — 19,6% (95%CI 10,3-33,6) и 80,4% (95%CI 66,5-89,7). Статистических различий в кратности встречаемости 1 типа конфликта среди женщин (более чем в 2 раза выше, чем у мужчин) над 2 типом (в 4 раза выше, чем у мужчин) не выявлено (р = 0,1877). Таким образом, наличие нейроваскулярного конфликта как первого, так и второго типа у женщин встречается как минимум вдвое чаще, чем у мужчин.

Данные о частоте встречаемости 1 и 2 типов конфликта ВМА с корешком тройничного нерва по полу среди городского и сельского населения представлены в таблице 2. Распространенность 1 и 2 типов конфликтов среди городского и сельского населения была примерно одинакова (р > 0,05), при этом гендерное распределение внутри каждой из групп соответствовало выборочному. Отсюда следует, что варианты синтопии корешка тройничного нерва с ВМА при нейроваскулярном конфликте не зависят от факторов внешней среды, а частота встречаемости того или иного типа, как и половое соотношение, соответствуют популяционному.

Таблица 2

Распределение пациентов с 1 и 2 типом конфликта с ВМА по полу и региону проживания

|

Тип конфликта с ВМА |

Пол |

Регион проживания |

|||

|

Городское население |

Сельское население |

||||

|

Абс. |

Отн. (95% CI) |

Абс. |

Отн. (95% CI) |

||

|

Тип 1 |

Мужской |

18 |

26,5 (16,8-38,8) |

11 |

36,7 (20,6-56,1) |

|

Женский |

50 |

73,5 (61,2-83,2) |

19 |

63,3 (43,9-79,5) |

|

|

Тип 2 |

Мужской |

8 |

21,6 (10,4-38,7) |

2 |

14,3 (2,5-43,9) |

|

Женский |

29 |

78,4 (61,3-89,6) |

12 |

85,7 (56,2-97,5) |

|

В коморбидном фоне пациентов с 1 и 2 типами конфликта с ВМА, как и в общей выборке, преобладали сердечно-сосудистые заболевания (табл. 3). При оценке доверительных интервалов отношения шансов частоты каждого из сопутствующих заболеваний при различных типах нейроваскулярного конфликта с ВМА значимых статистических различий выявлено не было. Таким образом, влияние артериальной гипертензии и атеросклеротических изменений сосудистой стенки на формирование нейроваскулярного конфликта при различных вариантах анатомических взаимоотношений нерва и артерии равнозначно.

Таблица 3

Коморбидность пациентов с 1 и 2 типом нейроваскулярного конфликта ВМА

|

Коморбидный фон |

Конфликт с ВМА 1 типа, n=98 |

Конфликт с ВМА 2 типа, n=51 |

Отношение шансов, OR (95%CI) |

||

|

Абс. число |

Отн. частота (95%CI) |

Абс. число |

Отн. частота (95%CI) |

||

|

Артериальная гипертензия |

74 |

75,5% (65,6-83,4) |

42 |

82,4% (68,6-91,1) |

0,661 (0,281-1,553) |

|

Атеросклероз |

90 |

91,8% (84,1-96,2) |

48 |

94,1% (82,8-98,5) |

0,703 (0,178-2,774) |

|

Прочие ССЗ |

59 |

60,2% (49,8-69,8) |

26 |

51,0% (36,8-65,1) |

1,455 (0,736-2,877) |

|

Ожирение |

6 |

6,1% (2,5-13,4) |

3 |

5,9% (1,5-17,2) |

1,043 (0,250-4,357) |

|

Сахарный диабет 2 тип |

7 |

7,1% (3,2-14,7) |

3 |

5,9% (1,5-17,2) |

1,231 (0,304-4,976) |

Практически у трети оперированных пациентов (63 случая) интраоперационная картина была осложнена присутствием спаечного процесса различной степени выраженности: от умеренного до формирования спаечного конгломерата. У пациентов с 1 типом нейроваскулярного конфликта с ВМА спайки имели место в 39 случаях (39,8% (95%CI 30,2-50,2)), со 2 типом – в 16 случаях (31,4% (95%CI 19,5-46,0)). При этом выраженность спаечного процесса, как и частота его встречаемости при различных типах конфликта значимо не отличалась (OR (95%CI) = 1,446 (0,706-2,960)). Причинами развития спаек в зоне нейроваскулярного конфликта может быть, как предшествующий патологический фактор (синуиты, кариозные зубы, персистирующая вирусная инфекция и др.), так и длительность самого конфликта. Присутствие фактора, спровоцировавшего первый приступ классической НТН у пациентов с 1 типом нейроваскулярного конфликта с ВМА установлено в 32 случаях (32,7% (95%CI 23,7-43,0)), со 2 типом конфликта – в 20 случаях (39,2% (95%CI 26,2-53,9)), что значимо не различалось (OR (95%CI) = 0,752 (0,372-1,518)). Установлена прямая зависимость спаечного процесса с длительностью заболевания (U=2558,5; р=0,002594). Таким образом, чем больше длительность заболевания, тем больше вероятность наличия спаечного процесса в зоне нейроваскулярного конфликта, при этом анатомическое взаиморасположение корешка тройничного нерва и ВМА, не могут рассматриваться в виде причины возникновения спаечного процесса.

Обсуждение

Классическая НТН встречается у женщин чаще, чем у мужчин, о чём свидетельствуют публикации как отечественных, так и зарубежных авторов [11][13][14]. Однако объяснения этому факту противоречивы и неоднозначны. Так, Hardaway F. A. et al. (2017) предполагают, что более частое возникновение НТН у женщин обусловлено меньшим объемом у них задней черепной ямки по сравнению с мужчинами. Однако при этом авторы рекомендуют дальнейшие исследования в поисках объяснения более частой встречаемости НТН у женщин. Другие авторы [1] ставят вопрос о том, является ли долихоэктазия артерий вертебро-базилярного отдела этиологическим фактором НТН, и рекомендуют дальнейшее изучение этого вопроса. В то же время большинство исследователей подчеркивает большую частоту аномалий сосудов головного мозга у женщин в особенности в постменопаузальном возрасте [14][15][16][17][18]. Как следует из большинства публикаций, наибольшая частота классической НТН приходится на возраст от 55 до 65 лет, и только японские авторы [14] сообщают о преимущественном возрасте пациентов с НТН от 60 до 79 лет, что можно объяснить более высокой продолжительностью жизни японцев. В опубликованных нами ранее работах показана роль нейроваскулярного конфликта как этиологического фактора классической НТН [11v12]. Как следует из результатов нашего исследования, группой риска по возникновению НТН являются лица с врождённой долихоэктазией артерий вертебробазилярного бассейна и преимущественно верхней мозжечковой артерией (85%). При выявлении с помощью компьютерной ангиографии в режиме 3D нейроваскулярного конфликта первого типа сомнений в его этиологической значимости НТН не возникает, поскольку такой тип конфликта не наблюдается ни у здоровых лиц, ни у больных НТН с противоположной стороны. Более тонкого подхода требует уточнение конфликта при втором типе взаимоположения корешка тройничного нерва и верхней мозжечковой артерии. В этом отношении примечательна рекомендация [19] о том, что диагностика сосудисто-нервного контакта должна использоваться не для подтверждения диагноза, а, скорее, для облегчения принятия решения о хирургическом лечении. Вызывает удовлетворение сообщение [10] о роли компьютерной ангиографии в диагностике нейроваскулярного конфликта, полностью согласующееся с нашей публикацией по этому вопросу [12].

Выводы

Нейроваскулярный конфликт как первого, так и второго типа у женщин встречается вдвое чаще, чем у мужчин.

Варианты синтопии корешка тройничного нерва с ВМА при нейроваскулярном конфликте не зависят от факторов внешней среды, а частота встречаемости того или иного типа, как и гендерное соотношение, соответствует популяционному.

Развитие спаечного процесса в зоне нейроваскулярного конфликта обусловлено длительностью патологического процесса, в течение которого существенную роль играют воспалительные заболевания придаточных пазух носа, кариозные зубы, персистирующая герпесвирусная инфекция.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Alemdar M. Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi? [Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?]. Agri. 2017;29(3):141-146. (In Turkish). DOI: 10.5505/agri.2016.29200.

2. Hardy DG, Peace DA, Rhoton AL Jr. Microsurgical anatomy of the superior cerebellar artery. Neurosurgery. 1980;6(1):10-28. DOI: 10.1227/00006123-198001000-00002.

3. Hamlyn PJ. Neurovascular relationships in the posterior cranial fossa, with special reference to trigeminal neuralgia. 2. Neurovascular compression of the trigeminal nerve in cadaveric controls and patients with trigeminal neuralgia: quantification and influence of method. Clin Anat. 1997;10(6):380-8. DOI: 10.1002/(SICI)1098-2353(1997)10:63.0.CO;2-T.

4. Балязина Е.В. Топографоанатомические взаимоотношения ствола тойничного нерва с верхней мозжечковой артерией у больных с невралгией тройничного нерва. Морфология. 2009;136(5):27-31. eLIBRARY ID: 13001713

5. Балязина Е.В. Демиелинизация корешка – основа патогенеза классической невралгии тройничного нерва. Неврологический журнал. 2010;15(1):27–31. eLIBRARY ID: 14307977

6. Kress B, Schindler M, Rasche D, Hähnel S, Tronnier V, Sartor K. Trigeminusneuralgie: Wie häufig gibt es einen Gefäss-Nerven-Kontakt bei schmerzfreien Probanden? [Trigeminal neuralgia: how often are trigeminal nerve-vessel contacts found by MRI in normal volunteers]. Rofo. 2006;178(3):313-5. (In German). DOI: 10.1055/s-2005-858959.

7. Peker S, Dinçer A, Necmettin Pamir M. Vascular compression of the trigeminal nerve is a frequent finding in asymptomatic individuals: 3-T MR imaging of 200 trigeminal nerves using 3D CISS sequences. Acta Neurochir (Wien). 2009;151(9):1081-8. DOI: 10.1007/s00701-009-0329-y.

8. Maarbjerg S, Gozalov A, Olesen J, Bendtsen L. Concomitant persistent pain in classical trigeminal neuralgia--evidence for different subtypes. Headache. 2014;54(7):1173-83. DOI: 10.1111/head.12384.

9. Donahue JH, Ornan DA, Mukherjee S. Imaging of Vascular Compression Syndromes. Radiol Clin North Am. 2017;55(1):123-138. DOI: 10.1016/j.rcl.2016.08.001.

10. Satoh T, Yagi T, Onoda K, Kameda M, Sasaki T, Ichikawa T, Date I. Hemodynamic features of offending vessels at neurovascular contact in patients with trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. J Neurosurg. 2018:1-7. DOI: 10.3171/2018.1.JNS172544. Epub ahead of print. PMID: 29979116.

11. Baliazin VA, Baliazina EV, Aksenov DP. Computed Tomography in the Diagnosis of Classical Trigeminal Neuralgia. J Comput Assist Tomogr. 2017;41(4):521-527. DOI: 10.1097/RCT.0000000000000567.

12. Балязина Е.В., Исаханова Т.А, Балязина В.А., Бондарева О.И., Балязин-Парфенов И.В., Кадян Н.Г. Физический механизм формирования двух типов нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва. Неврологический журнал. 2017;(4):190-197. DOI: 10.18821/1560-9545-2017-22-4-190-197

13. Hardaway FA, Holste K, Ozturk G, Pettersson D, Pollock JM, Burchiel KJ, Raslan AM. Sex-dependent posterior fossa anatomical differences in trigeminal neuralgia patients with and without neurovascular compression: a volumetric MRI age- and sex-matched case-control study. J Neurosurg. 2019;132(2):631-638. DOI: 10.3171/2018.9.JNS181768.

14. Mizobuchi Y, Ohtani M, Satomi J, Fushimi K, Matsuda S, Nagahiro S. The Current Status of Microvascular Decompression for the Treatment of Trigeminal Neuralgia in Japan: An Analysis of 1619 Patients Using the Japanese Diagnosis Procedure Combination Database. Neurol Med Chir (Tokyo). 2018;58(1):10-16. DOI: 10.2176/nmc.oa.2017-0100.

15. de Carvalho JF, Shoenfeld Y. Aneurysms in primary antiphospholipid syndrome: a case-based review. Clin Rheumatol. 2021;40(7):3001-3006. DOI: 10.1007/s10067-020-05564-9.

16. Turan N, Heider RA, Zaharieva D, Ahmad FU, Barrow DL, Pradilla G. Sex Differences in the Formation of Intracranial Aneurysms and Incidence and Outcome of Subarachnoid Hemorrhage: Review of Experimental and Human Studies. Transl Stroke Res. 2016;7(1):12-9. DOI: 10.1007/s12975-015-0434-6.

17. Ramesh SS, Christopher R, Indira Devi B, Bhat DI. The vascular protective role of oestradiol: a focus on postmenopausal oestradiol deficiency and aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Biol Rev Camb Philos Soc. 2019;94(6):1897-1917. DOI: 10.1111/brv.12541.

18. Ros de San Pedro J. Superior Cerebellar Artery Aneurysms Causing Facial Pain: A Comprehensive Review. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2020;18(1):2-11. DOI: 10.1093/ons/opz092.

19. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Heinskou TB, Hodaie M, Leal PRL, Nurmikko T, Obermann M, Cruccu G, Maarbjerg S. Advances in diagnosis, classification, pathophysiology, and management of trigeminal neuralgia. Lancet Neurol. 2020;19(9):784-796. DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30233-7.

Об авторах

Е. В. БалязинаРоссия

Балязина Елена Викторовна, доцент, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами мануальной терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС

Ростов-на-Дону

Н. Г. Кадян

Россия

Кадян Норайр Грачяевич, аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами мануальной терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС

Ростов-на-Дону

В. А. Балязин

Россия

Балязин Виктор Александрович, проф., д.м.н., заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Балязина Е.В., Кадян Н.Г., Балязин В.А. Долихоэктазия артерий мозжечка — основа нейроваскулярного конфликта как этиологического фактора классической тригеминальной невралгии у жителей Ростовской области. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):93-99. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-93-99

For citation:

Balyazina E.V., Kadyan N.G., Balyazin V.A. Dolichoectasia of cerebellar arteries is the basis of neurovascular conflict as an etiological factor of classical trigeminal neuralgia in residents of the Rostov region. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(2):93-99. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-93-99

JATS XML