Перейти к:

Наука микробиология: черное и белое

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-1-112-118

Аннотация

В статье представлена информация о выдающихся учёных, которые самоотверженно боролись с возбудителями наиболее опасных инфекционных заболеваний на протяжении столетий существования человечества. Показан вклад в борьбу с эпидемиями русских и советских ученых, которые ставили опыты самозаражения на себе, испытывая новые вакцины и методы неспецифической профилактики тяжелейших инфекций.

Для цитирования:

Носкова Я.А., Дроботя Н.В., Чаплыгина Е.В., Харсеева Г.Г. Наука микробиология: черное и белое. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2024;5(1):112-118. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-1-112-118

For citation:

Noskova Ya.A., Drobotya N.V., Chaplygina E.V., Kharseeva G.G. The science of microbiology: black and white. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2024;5(1):112-118. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-1-112-118

На протяжении веков человечество страдало от инфекционных заболеваний, которые уносили миллионы жизней. К числу наиболее опасных из них до сих пор относят чуму, натуральную оспу, холеру и многие другие. Учёные всегда пытались бороться с инфекционными заболеваниями, нередко проявляя героизм и самоотверженность. Однако истории известны случаи, чудовищные по своей сущности, когда одни пытались целенаправленно заражать других во имя своих интересов. Известно, что хан Золотой Орды Джанибек при осаде Генуэзской крепости использовал трупы своих умерших от чумы солдат, которые с помощью катапульт забрасывали в осаждённый город. В свою очередь, осаждённые защитники крепости поняли коварный замысел хана и приняли решение сбрасывать их в море. Эти действия помогли хану завоевать Каффу, что, вероятно, способствовало распространению возбудителя чумы. Неслучайно впоследствии в Европе в середине XIV в. началась вторая пандемия чумы, унесшая жизни более 25 млн человек1 2.

Важнейший вклад в борьбу с чумой внес русский врач Д.С. Самойлович-Сущинский, который во время русско-турецкой войны в 1768–1774 гг. впервые предложил проводить противоэпидемические мероприятия по пресечению путей передачи этой инфекции. Он выяснил, что чума передаётся через зараженные предметы, а не через воздух, как считали раньше. Именно он предложил использовать медицинским работникам противочумные костюмы и проводить сортировку больных, что стало основой для формирования новой науки — эпидемиологии. Работая в больнице при Угрешском монастыре в Подмосковье, он на себе апробировал эффективность созданных им противочумных костюмов, которые пропитывали уксусом и ежедневно меняли, а обувь смазывали дегтем. Во время эпидемии чумы в Москве в 1771 г. Д. Самойлович впервые предложил способ дезинфекции одежды и имущества больных чумой, обрабатывая их окуривательной смесью. Состав этой смеси и температуру для её использования он разработал, экспериментируя на себе и вступая в контакт с больными чумой. В 1784–1799 гг. Д.С. Самойлович руководил борьбой против чумы в Херсоне, Одессе и Крыму, учредив первое в России медицинское собрание. За выдающиеся заслуги в ликвидации чумы в России Д.С. Самойловичу был пожалован чин коллежского советника3.

В XVIII в. натуральная оспа была широко распространена в Европе, но в силу географического расположения Северная и Южная Америка были свободны от этой инфекции. На эти континенты натуральная оспа попала от британских колонизаторов, которые распространили её на местное население, лишённое какого-либо иммунитета против оспы. В 1763 г. индейцы подняли антибританское восстание, которое довольно быстро привело к переговорам. Индейцы выслали двух парламентёров к осаждённым с предложением сдать флот, но британцы отказались. Тогда индейцы настояли на предоставлении им еды и воды в дорогу. Англичане, помимо этого, вручили индейцам одеяла и одежду, принадлежавшие умершим от оспы. После этого среди племен началась эпидемия этой ужасной болезни, которая унесла сотни тысяч жизней и позволила колонизаторам полностью поработить коренное население4.

В то время остро встала необходимость профилактики натуральной оспы, поскольку лечить это заболевание было почти невозможно. Доктор Э. Дженнер долгое время лечил людей и однажды сделал вывод о том, что доярки реже болеют оспой, а если болеют, то переносят в лёгкой форме. Тогда врач решил провести эксперимент и на Джеймсе Фиппсе, восьмилетнем мальчике из бедной семьи. Э. Дженнер внёс в рану мальчика жидкость из пустулы коровьей оспы на теле животного. У мальчика развилось лёгкое недомогание, и, когда оно прошло, доктор Дженнер ввел мальчику содержимое пустулы человека, больного натуральной оспой. У мальчика не развилось никаких клинических симптомов. Через время Э. Дженнер несколько раз повторил свой эксперимент, инфицируя ребенка натуральной оспой. Именно так была создана противооспенная вакцина, однако нельзя оставить без внимания тот факт, что Дженнер, выбрав мальчика из бедной семьи, понимал, что никакой ответственности за возможные последствия не понесёт5.

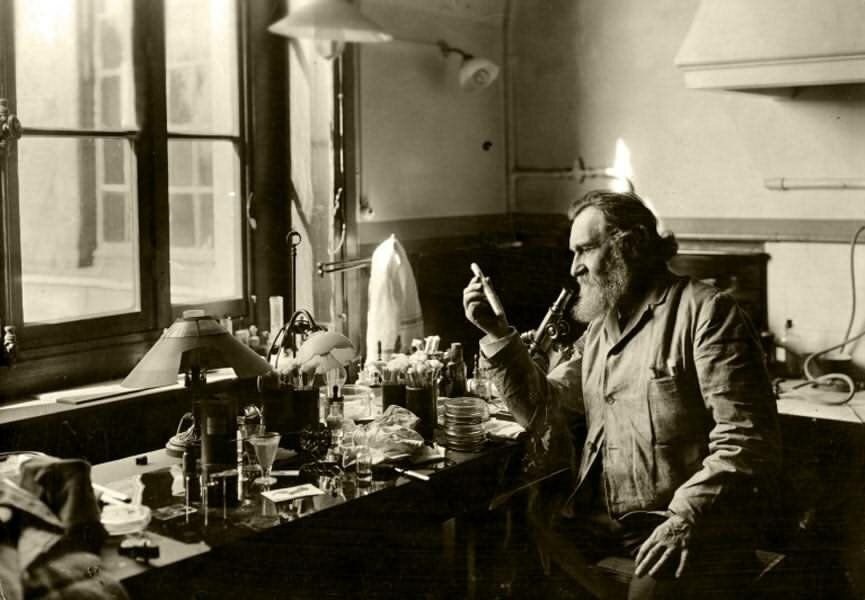

Многие столетия человечество страдало от тифа, этиология, патогенез и пути передачи которого не были известны. До конца XIX в. не существовало диффренциации тифа на брюшной, сыпной и возвратный, но такая необходимость появилась. Эмпирически установили, что устранение водного пути передачи способствовало снижению заболеваемости тифом, но не полностью. Необходимо было понять, как же ещё может передаваться это тяжёлое заболевание. В России 1874 г. доктор Г.Н. Минх (фото 1) произвёл опыт самозаражения: он ввел себе кровь больного возвратным тифом. Несмотря на то, что он тяжело заболел, опыт можно было считать успешным, потому что после этого Г.Н. Минх сделал вывод об ином, помимо водного, способе передачи этой инфекции. Тиф, впоследствии названный сыпным, может передаваться через укусы кровососущих насекомых. В 1877 г. Г.Н. Минх опубликовал в «Хирургической летописи» статью «О высоком вероятии переноса возвратного и сыпного тифа с помощью насекомых», где описал свое открытие. В 1876 г. врач О.О. Мочутковский провел такой же опыт на себе, после чего защитил диссертацию на тему «Материалы для патологии и терапии возвратного тифа». Тем самым Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский смогли доказать, что возвратным тифом можно заразиться через укусы вшей 6 7.

Фото 1. Г.Н. Минх.

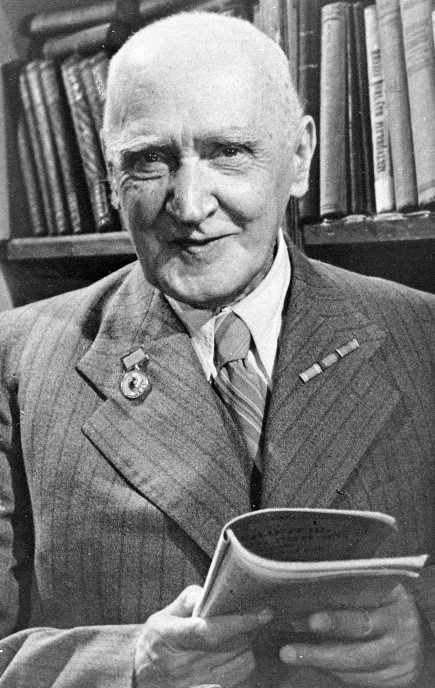

В XIX в. человечеству пришлось столкнуться с пятью пандемиями холеры, которая довольно быстро распространялась среди населения всех стран мира. В разгар пятой пандемии (1881–1896г.г.) внимание многих ученых было приковано к этой инфекции. В 1883 г. Р. Кох открыл возбудитель холеры, однако о путях передачи этой инфекции было известно мало. Большой вклад в изучение холеры внес И.И. Мечников (фото 2), который в 1892 г. произвёл опыт самозаражения взвесью культуры холерных вибрионов8 9. Однако симптомы у него впоследствии не появились, что дало основание предположить наличие антагонистических взаимодействий между холерным вибрионом и другими микроорганизмами. Это могло в какой-то мере объяснить тот факт, что в период эпидемии заболевали холерой не все люди, находившиеся в очаге инфекции.

Фото 2. И.И. Мечников

И.И. Мечников имел талантливых учеников, которые следовали по пути своего учителя. Так, Н.Ф. Гамалея (фото 3) неоднократно проводил опыты самозаражения патогенными микроорганизмами, в том числе и холерой. Он установил водный путь передачи холеры и разработал методы борьбы с этой инфекцией, направленные на пресечение сброса сточных вод в русло Невы. Н.Ф. Гамалея выдвинул теорию о том, что для прививок следует использовать не живые, а инактивированные холерные вибрионы. В 1892 г. труды Н.Ф. Гамалеи по исследованию холеры отражены в его диссертации «Этиология холеры с точки зрения экспериментальной патологии»10.

Фото 3. Н.Ф. Гамалея

Еще один выдающийся русский учёный, воспитанник И.И. Мечникова — это В.А. Хавкин. Он учился в Новороссийском (Одесском) университете, где и познакомился со своим будущим наставником. После окончания университета В.А. Хавкин последовал за своим учителем И.И. Мечниковым в институт Пастера в 1888 г. Научной ставки в институте не было, поэтому он устроился помощником библиотекаря, а ночами в лаборатории изучал возбудитель холеры. На тот момент вакцина против холеры уже была создана испанским бактериологом Х. Ферраном в 1884 г., но она не дала результат, который был необходим для борьбы с этой инфекцией. Труды В.А. Хавкина были посвящены важнейшей проблеме — подбору оптимальной дозы холерной вакцины, позволившей создать прочный иммунитет. В 1892 г. в России началась шестая волна заболеваемости холерой, что требовало принятия экстренных мер. В.А. Хавкин, апробировав на себе холерную вакцину в оптимально подобранной им дозе, получил положительный результат. В.А. Хавкин (фото 4) стал первым создателем эффективной вакцины против холеры. В 1893 г. Д.К. Заболотный вместе с И.Г. Савченко провёл аналогичное исследование. Они ввели себе вакцинный препарат, после чего выпили раствор с живыми холерными вибрионами. Это позволило ученым доказать ещё раз действенность препарата, созданного В.А. Хавкиным11.

Фото 4. В.А. Хавкин

Тридцатью годами позднее, в 1922 г., во время эпидемии холеры на Северном Кавказе, З.В. Ермольева — выпускница Ростовского медицинского института (фото 5), ставшая сотрудником кафедры микробиологии этого вуза, — проводила исследования с возбудителем холеры. Исследуя пути распространения холеры, З.В. Ермольева обнаружила холероподобный вибрион в водопроводной воде, который не являлся истинным возбудителем этой инфекции. Закономерно возник соответствующий вопрос о том, способен ли этот холероподобный вибрион вызывать заболевание холерой. Чтобы ответить на него, З.В. Ермольева провела опыт самозаражения. Она, предварительно нейтрализовав желудочный сок раствором соды, приняла 1,5 млрд микробных тел холероподобного вибриона. У Зинаиды Виссарионовны развилось заболевание, и, к счастью, удалось вовремя провести лечебные мероприятия и её спасти. В протоколе эксперимента З.В. Ермольева отметила: «Опыт, который едва не окончился трагически, доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, находясь в кишечнике человека, могут превращаться в истинные холерные вибрионы, вызывающие заболевание». Далее она проводит исследования, подтверждающие различия в индивидуальной устойчивости людей к холерной инфекции, изучает механизм формирования противохолерного иммунитета. Важнейшее значение имеют разработанные ею оригинальные методы дифференциальной диагностики холеры и кишечных заболеваний, вызванных холероподобными вибрионами, а также метод экспресс-диагностики холеры. Она определяет диагностические критерии бессимптомного бактерионосительства V. cholerae и заболевания холерой с типичной клинической картиной. В 1923 г. в журнале «Юго-Восточный вестник здравоохранения» опубликована её первая статья «К биологии холерного вибриона по материалу эпидемии за 1922 г. в Ростове-на-Дону». Позднее З.В. Ермольева публикует свои научные труды, где описывает морфологию и биохимию холерных и холероподобных (неагглютинирующихся) вибрионов, а также предлагает новый метод дифференциальной диагностики этих микроорганизмов.

Фото 5. З.В. Ермольева (Получено из Государственного архива Ростовской области).

В годы Второй мировой войны в Японии интенсивно велись разработки биологического оружия. Занимался этим отряд 731 японской армии, которым руководил военный преступник, генерал-лейтенант императорской армии Японии Исии Сиро, известный своими отвратительными опытами на людях. Этот деятель без тени смущения в своих интервью говорил: «У нас содержатся одновременно сотни подопытных. Это лица, осуждённые японскими и маньчжурскими судами на смертную казнь, а также те, кого признано целесообразным уничтожить без суда. Материалом мы располагаем всегда. Опыты ведутся на мужчинах и женщинах всех возрастов, так как мы ставим задачу полного уничтожения жизни в тех районах, где ведём или предполагаем вести военные действия»12.

Большинство экспериментов эти «учёные» проводили на полигоне, где на заключённых сбрасывали бактериологические фарфоровые бомбы и снаряды, начинённые насекомыми (блохами), инфицированными возбудителями особо опасных инфекций. Помимо этого, самолеты, оснащённые бактериологическим оружием, вылетали в населенные пункты Китая и бомбили мирное население. Впоследствии на этих территориях вспыхнула эпидемия чумы. Благодаря наступлению Красной Армии эти зверские опыты были прекращены. Однако они послужили фактором, который привёл к формированию новых природных очагов чумы вследствие искусственного заноса возбудителя, что привело к укоренению возбудителя чумы на этих территориях и значительно усугубило эпидситуацию по особо опасным инфекциям в Китае, Монголии, Казахстане и восточной Азии в целом.

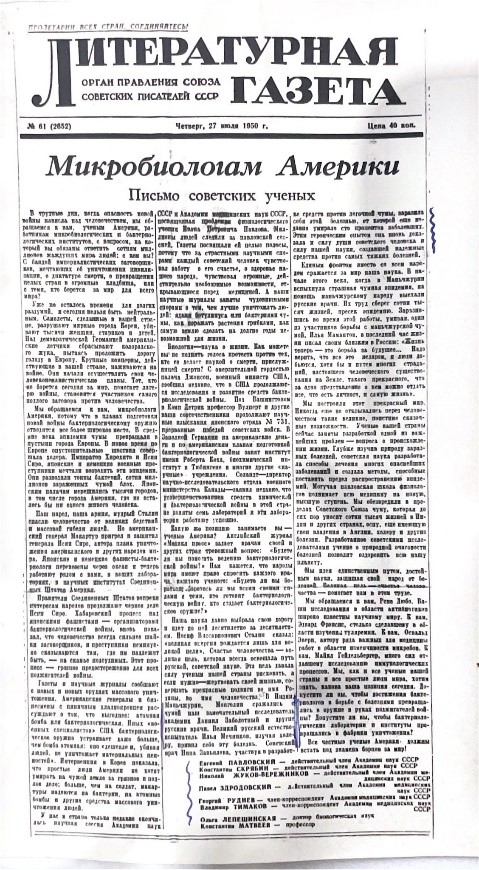

После разгрома милитаристской Японии бактериологи отряда 731 переместились в США (Кэмп Детрик и др.), Германию (институт имени Роберта Коха, биохимический институт в Тюбингене и др.) и Канаду. Там они продолжали заниматься разработкой средств ведения бактериологической войны, которая значительно дешевле и, убивая людей, не уничтожает материальные ценности. В «Литературной газете» (1950 г., №61) было опубликовано открытое письмо советских ученых (Н.Н. Жукова-Вережникова, П.Ф. Здродовского, В.Д. Тимакова и др.), где они задавали вопрос американским ученым (Рене Дюбо, известному своими исследованиями в области антибиотикотерапии; Эдварду Фрэнсису — исследователю возбудителя туляремийной инфекции; Освальду Эвери, изучавшему изменчивость микробов; Майклу Гейдельбергеру, известному своими работами в области иммунологии): «Допустите ли вы, чтобы бактериологические лаборатории и институты превращались в фабрики уничтожения?» (фото 6)13.

Фото 6. Письмо микробиологам Америки (Литературная Газета, 1950г., №61 (2652).

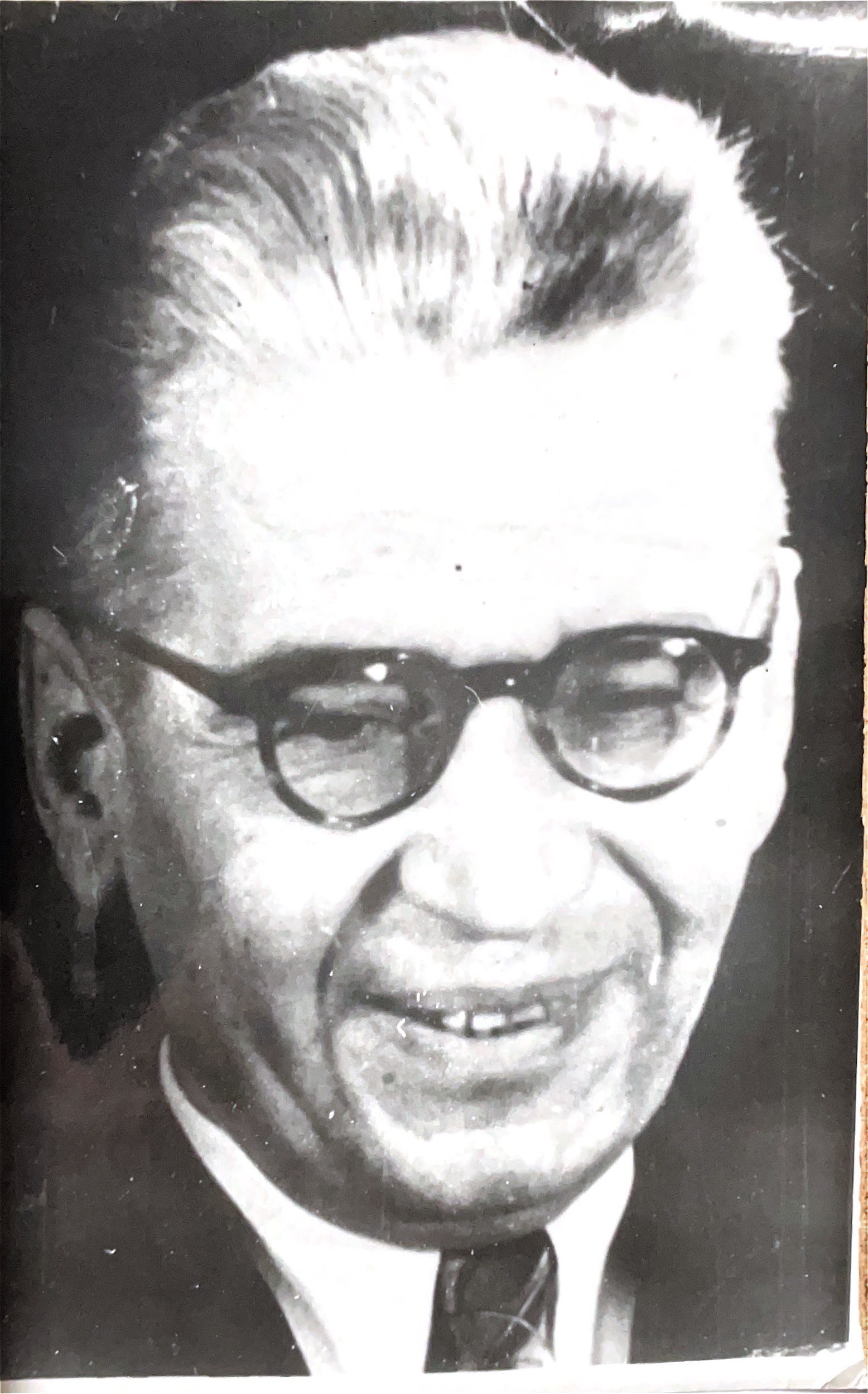

Вся тяжесть ликвидации ужасающих последствий этих экспериментов легла в основном на плечи советских врачей и учёных. Большой вклад в борьбу с эпидемией чумы внес академик АМН СССР, д.м.н., проф. Н.Н. Жуков-Вережников (фото 7), который создал Отечественную живую вакцину против чумы (1944 г.) и разработал методы лечения лёгочной формы чумы.

Фото 7. Н.Н. Жуков-Вережников

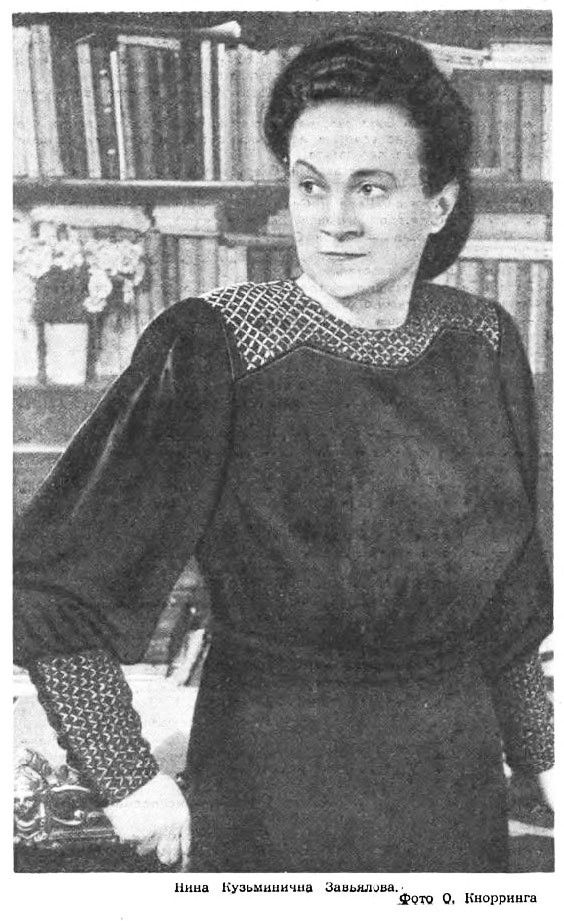

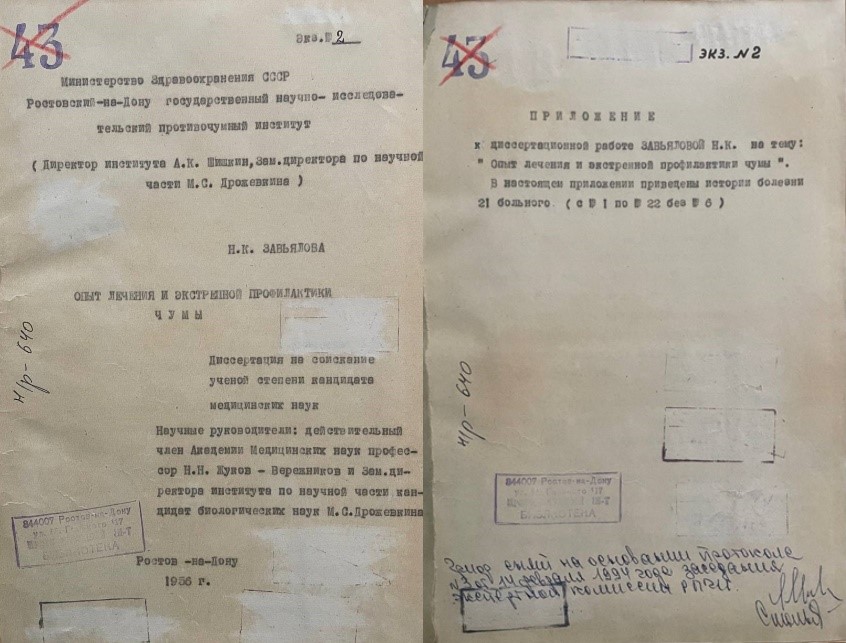

Помимо этого, Н.Н. Жуков-Вережников воспитал целую плеяду достойных учеников, одной из которых явилась профессор Н.К. Завьялова (фото 8). Работая в Ростовском противочумном институте, она была направлена в Монголию для ликвидации эпидемии чумы. Там Нина Кузьминична апробировала на себе этот вакцинный препарат, после чего произвела самозаражение чумой. Вакцина подействовала: у неё развилась легкая форма чумы (фото 9). Будучи больной, Н.К. Завьялова подробно описала все симптомы заболевания и особенности клинического течения чумы на фоне прививки. Подробный анализ клинико-лабораторных показателей своего состояния отражен в её научных трудах, где сформулированы новые подходы к лечению и профилактике этой инфекции14.

Фото 8. Н.К Завьялова

Фото 9. Диссертационная работа Н.К. Завьяловой «Опыт лечения и экстренной профилактики чумы» (получено из архива ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора).

Другой серьёзнейшей проблемой здравоохранения всего мира в послевоенные годы стал полиомиелит, эпидемии которого приобрели огромный размах, особенно в США, Швеции, Англии, Японии. Остро встал вопрос о создании вакцины против полиомиелита. Американскому ученому Д. Солку удалось создать убитую вакцину против этой инфекции (1952 г.), но она не имела достаточной эффективности и дорого стоила. Другой американский ученый А. Сейбин выделил штаммы вируса полиомиелита, однако живую вакцину на их основе разработать не удалось.

В те же 1950-е гг. полиомиелит впервые вызвал большую эпидемию в СССР. В 1955 г. в Москве был создан Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов, который возглавил академик АМН СССР М.П. Чумаков. Перед учёными была поставлена задача создания новой эффективной и доступной вакцины. Для этого в США направили группу исследователей, которые получили штаммы вируса полиомиелита у А. Сейбина. Началась огромная сложнейшая работа, длившаяся более двух лет, результатом которой стало создание первой в мире живой Отечественной полиомиелитной вакцины. Созданная вакцина показала прекрасные результаты на животных, однако этого было недостаточно. Необходимо было провести испытания нового препарата на добровольцах, в роли которых выступили создатели вакцины М.П. Чумаков и А.А. Смородинцев. Они неоднократно вводили себе созданный ими вакцинный препарат для оценки его безвредности и эффективности. Но и этого оказалось недостаточно, так как вакцина предназначалась главным образом для детей. Апробацию нового препарата А.А. Смородинцев решил провести на собственной внучке. Он прекрасно понимал опасность этого: в случае недостаточной безвредности живой полиомиелитной вакцины, её введение в организм ребенка могло вызвать развитие полиомиелита15. Но всё завершилось успешно: тщательно наблюдение за ребенком показало отсутствие каких-либо побочных реакций и осложнений на прививку. С учётом того, что полиомиелитную вакцину предстоит вводить в основном детям, встал вопрос о создании щадящего способа введения препарата. М.П. Чумакову удалось разработать лекарственную форму препарата живой полиомиелитной вакцины в виде драже с глюкозой, что позволило сделать вакцинацию не только более эффективной, но и приятной для детей. Примеру А.А. Смородинцева последовали М.П. Чумаков и другие сотрудники коллектива разработчиков вакцины, которые апробировали её также на себе и членах своих семей. Таким же точно образом А.А. Смородинцев, М.П. Чумаков и их сотрудники проводили испытания созданных ими Отечественных вакцин против кори, гриппа и клещевого энцефалита.

В 1960 г. в Японии в два раза возрастает количество случаев заражения полиомиелитом. Американская вакцина не дает тех результатов, которые необходимы для полного контроля над этой инфекцией. В то же время советская вакцина уже показала свою первоклассную эффективность и доступность, но японское правительство делало всё, чтобы не начинать отношения между двумя странами. Отчаявшиеся родители детей, которые страдают и могут пострадать от полиомиелита, вышли на митинги и потребовали от власти вакцину, которая уже прошла соответствующие проверки и активно отправлялась на экспорт. Летом 1961 г. Япония закупила у СССР партию инактивированной вакцины, состоящую из 13 млн доз. Советский Союз не забыл о военных преступлениях отряда 731, но, несмотря на это, в беде обычных людей не оставил16.

Во время пандемии Covid-19 НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создавал вакцину от болезни, которая поразила весь мир. После долгой и кропотливой работы по созданию препарата начались исследования на животных, однако было необходимо проводить исследования и на людях, чтобы проверить эффективность созданной вакцины. Сотрудники института Н.Ф. Гамалеи решились на серьёзный поступок, они апробировали вакцину на себе и своих близких в первую очередь.

Традиции медицинской школы России — добросовестный труд, самопожертвование, готовность всегда прийти на помощь людям и вера в науку — живы и поныне.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

1 Ливиинтернет (liveinternet.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.liveinternet.ru/users/5090410/post471439095

2 Ливиджорнал (livejournal.com) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://uctopuockon-pyc.livejournal.com/2476948.html

3 М. Милецкий. Эстафета подвига. Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Радуга» 1970. № 9. С. 151-161.

4 Пикабу (picabu.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pikabu.ru/story/indeytsyi_i_odeyala_s_ospoy_tragediya_porodivshaya_mif_6777278

5 Юг клад (southklad.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://southklad.ru/stati/persony/eduard-dzhenner-i-pervaya-privivka-ot-ospy.html

6 Елкин И.И., Агафонов В.И., Акатов А.К., Бургасов П.Н., Воробьев А.А., Ильяшенко Б.Н. Юбилейные даты. Журнал Микробиологи, эпидемиологии, иммунологии. 1978. C. 149.

7 Кассирский И.А.О врачебном долге. О врачевании. Проблемы и раздумья. 1970. C. 30-37.

8 Инфекция иммунитет (infekciya-immunitet.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://infekciya-immunitet.ru/voprosy/harakteristika-vozbuditelya-bolezni-lajma-referat.html

9 Одесские (Odesskie.info) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://odesskiye.info/ru/articles-2224-ilya-mechnikov-v-odesse

10 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cdnn1.ukraina.ru/images/103058/11/1030581158.jpg

11 Истмира (istmira.com) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/19405-havkin-vladimir-aronovich-kratkaja-biografija.html

12 Фишка нет (fishki.net) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fishki.net/anti/1892426-otrjad-731---chudoviwnye-opyty-nad-ljudmi-japonskimi-voennymi-prestupnikami.html

13 Павловский Е.Н., Скрябин К.И, Жуков-Вережников Н.Н., Здродовский П.Ф., Руднев Г.П., Тимаков В.Д. Письмо микробиологам Америки. Литературная Газета 1950. № 61 (2652).

14 Шаров А. Подвиг врача. Медицинский работник. 1952. № 42 (1058)

15 Омнидоктор (omnidoctor.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://omnidoctor.ru/upload/iblock/3b0/3b0cfa0a910813e43d09a68b016e85b4.pdf

16 Аргументы и факты (aif.ru) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://aif.ru/society/history/ruka_pomoshchi_kak_sovetskaya_vakcina_s_amerikanskimi_kornyami_spasla_yaponiyu

Об авторах

Я. А. НосковаРоссия

Носкова Яна Алексеевна, студентка МПФ 3 курса

Н. В. Дроботя

Дроботя Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии, ревматологии и функциональной диагностики, проректор по учебной работе

Е. В. Чаплыгина

Чаплыгина Елена Викторовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной анатомии, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе

Г. Г. Харсеева

Харсеева Галина Георгиевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии вирусологии № 2

Рецензия

Для цитирования:

Носкова Я.А., Дроботя Н.В., Чаплыгина Е.В., Харсеева Г.Г. Наука микробиология: черное и белое. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2024;5(1):112-118. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-1-112-118

For citation:

Noskova Ya.A., Drobotya N.V., Chaplygina E.V., Kharseeva G.G. The science of microbiology: black and white. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2024;5(1):112-118. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-1-112-118

JATS XML