Перейти к:

Отдалённые результаты различных способов устранения нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-3-71-77

Аннотация

Цель: изучить отдалённые результаты лечения классической невралгии тройничного нерва в зависимости от способа устранения нейроваскулярного конфликта. Материал и методы: исследование основано на изучении отдаленных результатов лечения классической невралгии тройничного нерва 261 больному, которым была выполнена микроваскулярная декомпрессия с использованием различных приёмов устранения нейроваскулярного конфликта путём обработки архивных историй болезней, результатов амбулаторных осмотров и опроса пациентов в телефонном режиме. Результаты: наилучшие отдалённые результаты были у больных, которым устранение нейроваскулярного конфликта производилось путём перемещения петли конфликтующей артерии в бесконфликтное положение с заключением ее в муфтообразный микропротектор. Заключение: профилактика возобновления нейроваскулярного конфликта в послеоперационном отдаленном периоде путём заключения в микропротектор перемещённой в бесконфликтное положение конфликтующей артерии обеспечивает наилучшие отдалённые результаты с меньшим количеством рецидива заболевания.

Ключевые слова

Для цитирования:

Балязина Е.В., Афанасьева А.В., Балязин В.А., Кадян Н.Г., Балязин-Парфенов И.В. Отдалённые результаты различных способов устранения нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2024;5(3):71-77. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-3-71-77

For citation:

Balyazina E.V., Afanasyeva A.V., Balyazin V.A., Kadyan N.G., Balyazin-Parfenov I.V. Long-term results of various ways to eliminate neurovascular conflict in patients with classical trigeminal neuralgia. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2024;5(3):71-77. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-3-71-77

Введение

В настоящее время самым результативным способом хирургического лечения классической невралгии тройничного нерва (кНТН) является микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва (КТН) [1][2][3]. Эпоха деструктивных операций завершается ввиду их малой эффективности, высоким процентом рецидивов заболевания и развитием в ряде случаев тяжёлого деафферентационного болевого синдрома. Деструкция КТН с помощью гамма-ножа продолжает конкурировать с микроваскулярной декомпрессией (МВД). В ряде проспективных нерандомизированных исследований изучен долгосрочный катамнез (свыше 1 года) у больных кНТН после МВД и гамма-ножа, показавший значительную эффективность МВД как в среднесрочном, так и в долгосрочном наблюдении. После МВД через 1–2 года 68–88% больных не испытывало боли и не нуждались в препаратах, в то время как после гамма ножа этот процент был ниже и составлял, по данным различных авторов, 24–71%. В долгосрочном наблюдении (4–5лет) это различие ещё больше возросло и составило 61–58% после МВД и всего 33–56% после гамма-ножа [4][5][6][7].

Отдалённые результаты оказались хуже у тех больных с НТН, у которых болевые пароксизмы сочетались с постоянной лицевой болью. Полное избавление от боли отмечало через 5 лет лишь 23,5–51% оперированных больных [8]. Хорошие результаты МВД обеспечивает правильный отбор больных в соответствии с критериями Международной классификации головных болей (3-е издание, (МКГБ-3, 2018). Некоторые авторы [9][10][11] считают операцию МВД показанной больным, с выделяемым ими 2-м подтипом НТН с постоянной болью ноющего, жгущего, стреляющего характера. Неслучайно R.S. Heros (2009) во избежание получения плохих как ближайших, так и отдалённых результатов предостерегает доктора K.J. Burchiel не подстрекать нейрорхирургов оперировать больных с лицевыми болями, не отвечающими критериям диагностики классической НТН [12].

В целях повышения результативности МВД возрастают требования к диагнозу «кНТН», а именно подтверждению наличия нейроваскулярного конфликта. Строгий отбор больных для выполнения МВД с клиникой кНТН не только будет способствовать достижению хороших как ближайших, так и отдалённых результатов, но и исключит возможность дискредитировать патогенетической направленности хирургический метод в целом.

Ранее нами [13] была подчеркнута необходимость ревизии не только воротной зоны, но и всей поверхности КТН в целях идентификации места НВК и его надёжного устранения. Позже в целях интраоперационной профилактики рецидива заболевания мы стали применять цилиндрический муфтообразный полипропиленовый микропротектор в просвет которого заключался конфликтующий сосуд, а иногда нерв. Анализ литературы показал, что результаты МВД зависят не только от тщательного отбора больных, но и от способа устранения НВК и материалов, используемых для этих целей.

Цель исследования — изучить результативность различных способов устранения нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва.

Материалы и методы

Отдалённые результаты 261 больного с кНТН, которому была выполнена микроваскулярная декомпрессия, изучались с использованием разработанной анкеты путём обработки архивных историй болезней с повторной госпитализацией больных, результатов амбулаторных осмотров и опроса пациентов в телефонном режиме. Период наблюдения охватывал 5 лет, однако ряд больных сообщал о благополучном состоянии до 18–21 года. Первая группа больных включала 156 (59,8%) человек, у которых устранение нейроваскулярного конфликта осуществлялось заключением в цилиндрический полипропиленовый микропротектор конфликтующей артерии или реже корешка тройничного нерва. Вторая группа состояла из 59 (22,6%), у которых ввиду выраженной долихоэктазии конфликтующей артерии последняя была заключена в несколько протекторов для надежности устранения конфликта. Третья группа включала 46 (17,6%) больных, которым выполнено перемещение петли конфликтующей артерии в бесконфликтное положение в пространство между КТН и наметом мозжечка. Многим из них для профилактики возвращения артериальной петли вновь в конфликтное положение, последняя заключалась в микропротектор. Статистический анализ был выполнен при помощи статистических пакетов «Statistica 10» (StatSoft, Inc.). Различия при показателе уровня значимости меньше 0,05 считали статистически значимыми. Оценка различий в группах по количественному признаку проводилась при помощи непараметрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни.

Результаты

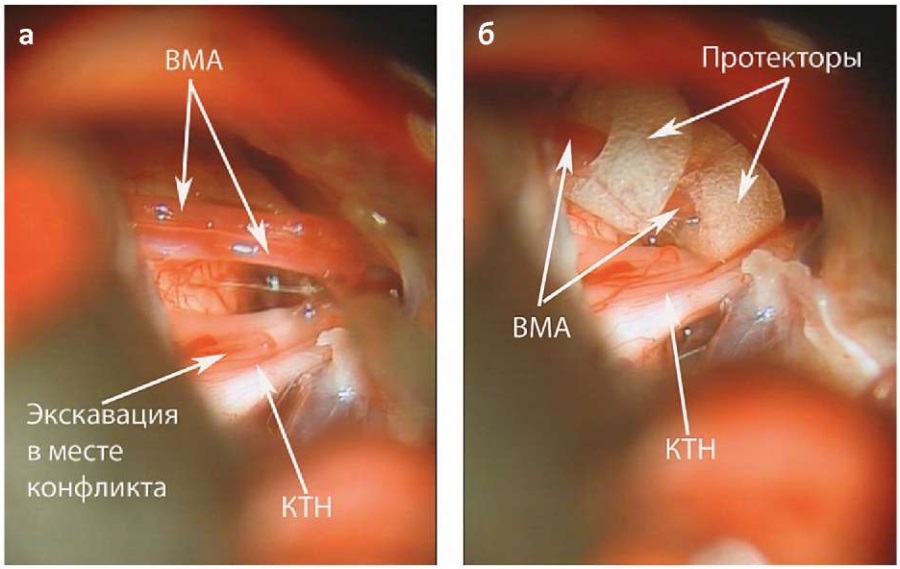

Из 261 больного, которому была выполнена микроваскулярная декомпрессия без подразделения на способы устранения конфликта, рецидив заболевания в течение 5-летнего периода наблюдения возник у 37 человек (14,2%). За этот же период наблюдения в первой группе больных, у которых устранение нейроваскулярного конфликта выполнялось путём заключения в один микропротектор конфликтующей артерии (рис. 1), рецидив заболевания наблюдался у 28 больных (18,0%, 95% CI 12,5-25,1). У 15 больных из их числа (9,6%, 95% CI 5,7-15,6) рецидив болей развился в первые три года после МВД. В связи с возникшим послеоперационным рецидивом болей пациенты получали разработанный нами курс консервативной терапии (патент № 2438657, 2012). Однако у 12 больных болевой синдром сохранялся, им выполнена повторная ревизия места нейроваскулярного конфликта. При этом обнаружено, что микропротектор сместился вдоль артерии и конфликт между корешком тройничного нерва и артерией вновь возобновился. Эти находки привели нас к необходимости устранять нейроваскулярный конфликт с использованием нескольких микропротекторов таким образом, чтобы ограничить возможность перемещения протектора вдоль артерии и тем самым исключить обнажение артерии вместе нейроваскулярного конфликта (рис. 2).

Рисунок 1. Нейроваскулярный конфликт устранен путём заключения артерии

в цилиндрический полипропиленовый микропротектор:

а) нейроваскулярный конфликт между корешком тройничного нерва

и верхней мозжечковой артерией;

б) артерия заключена в микропротектор.

Figure 1. Neurovascular conflict is eliminated by enclosing the artery

in a cylindrical polypropylene microprotector:

a) neurovascular conflict between the trigeminal nerve root

and the superior cerebellar artery;

b) the artery is enclosed in a microprotector.

Рисунок 2. Оба ствола конфликтующей верхней мозжечковой артерии

заключены в два микропротектора:

а) инструментом конфликтующие артерии мобилизованы и смещены вверх;

б) оба артериальных ствола заключены в мокропротекторы.

Возобновление конфликта исключено.

Figure 2. Both trunks of the conflicting superior cerebellar artery

are enclosed in two microprotectors:

a) the conflicting arteries are mobilized and shifted upward with an instrument;

b) both arterial trunks are enclosed in wet protectors.

Resumption of the conflict is excluded.

Во второй группе оперированных больных за пятилетний период наблюдения рецидив отмечен в 7 случаях (11,9%, 95% CI 5,3–23,5), причём у двух из них (3,4%, 95% CI 0,6–12,8) это произошло в первые три года после оперативного вмешательства. Одновременно совершенствовались и патогенетически направленные схемы медикаментозного лечения (Патенты №2612936 от 2015; № 2651767 от 2018; № 2738831 от 2020). У больных этой группы повторных ревизий места конфликта не выполнялось, и рецидив боли был переведён в ремиссии с использованием разработанных патогенетически направленных методов медикаментозной терапии.

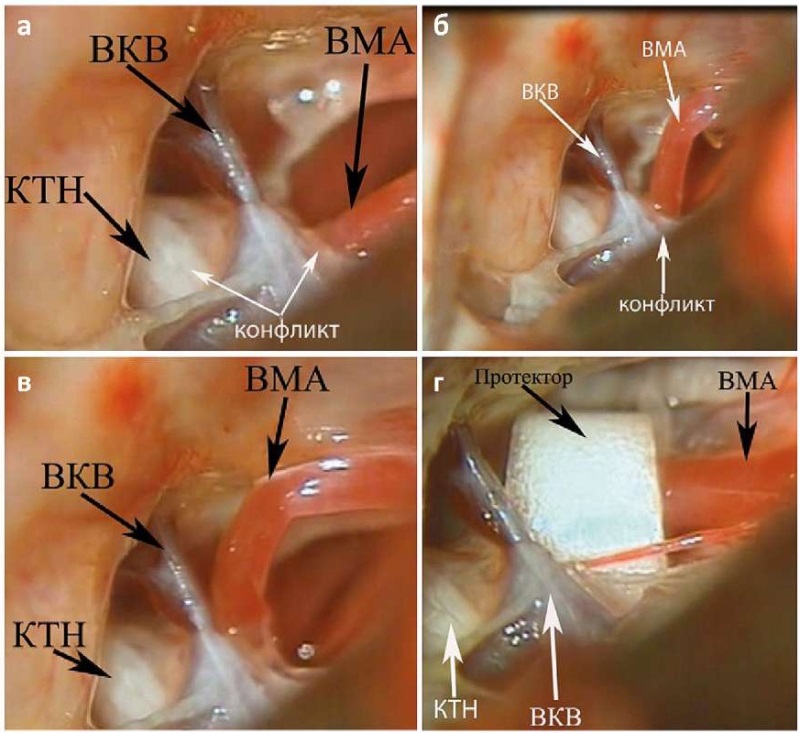

Больные третьей группы — это пациенты, у которых с помощью МСРК ангиографии был диагностирован первый тип нейроваскулярного конфликта, сопровождавшийся выраженной долихоэктазией верхней мозжечковой артерии с расположением артериальной петли значительно ниже края тригеминального корешка. Такой вариант конфликта обеспечивал техническую возможность перемещения петли конфликтующей артерии в пространство между корешком и намётом мозжечка и расположить её в плоскости параллельной плоскости расположения корешка, что исключало нейроваскулярный конфликт. Для надежности этого маневра в случае недостаточно пролонгированной петли перемещённую в бесконфликтное положение артерию заключали в микропротектор. Как известно, пористый микропротектор, обладая положительной плавучестью, прижимает артерию к намету мозжечка, что является надежным приёмом профилактики возобновления конфликта (рис. 3).

Рисунок 3. Этапы перемещения конфликтующей петли

верхней мозжечковой артерии и заключения её в микропротектор:

а) нейроваскулярный конфликт между корешком тройничного нерва

и верхней мозжечковой артерией;

б) начало перемещения артериальной петли в бесконфликтное положение;

в) петля верхней мозжечковой артерии перемещена

в пространство между корешком тройничного нерва и наметом мозжечка;

г) артериальная петля заключена в микропротектор.

Figure 3. Stages of displacement of the conflicting loop

of the superior cerebellar artery and its enclosure in a microprotector:

a) neurovascular conflict between the trigeminal nerve root

and the superior cerebellar artery;

b) beginning of displacement of the arterial loop to a conflict-free position;

c) the loop of the superior cerebellar artery is displaced

into the space between the trigeminal nerve root and the tentorium cerebelli;

d) the arterial loop is enclosed in a microprotector.

В третьей группе больных за пятилетний период наблюдения только у двух больных (4,4%, 95% CI 0,8–16,0) произошёл рецидив заболевания, при этом у одного пациента (2,2%, 95% CI 0,1–13,0) через 36 месяцев после выполненной ему микроваскулярной декомпрессии. Болевой синдром был купирован по разработанной нами схеме медикаметозной терапии. Следует отметить, что по мере внедрения в повседневную практику разработанных нами методов консервативной терапии количество операций, производимых в нашей клинике, сократилось более чем в 2,5 раза.

Обсуждение

Отдалённые результаты описывают далеко не все исследователи, выполняющие МВД, при лечении классической НТН. Во всех работах описывается эффективность оперативного вмешательства по непосредственным послеоперационным результатам. Ряд исследователей прослеживает годичный катамнез, и лишь немногие приводят сведения трёх и более лет наблюдения. Как в наших исследованиях, так и в многих публикациях болевой синдром исчезал сразу после операции [1][2][3][14][15]. Диапазон колебаний частоты послеоперационных рецидивов заболевания колеблется в широких пределах: от 14,8% в пределах первых трёх лет наблюдения до 43,2% к концу четвёртого года после операции. Ashkan K., Marsh H. (2004), проведя сравнительное изучение результатов МВД у молодых и пожилых людей, сообщают о том, что у молодых пациентов количество рецидивов чаще, чем у пожилых (27% и 24% соответственно) [16]. Обобщённые результаты, основанные на изучении 18 публикаций, включающих 2650 пациентов после выполненной им МВД, сообщают Velagala J. et al. (2015) [17]. Количество послеоперационных рецидивов, по их данным, составило 14,93%. Значительно большее число рецидивов приводят F. Sekula J.R., Edward M.M. et al. (2011) — 28% [18]. Наиболее продолжительный период изучения отдалённых результатов МВД представлен в работе Wei Y et al.(2016) [19]. По их данным, боли отсутствовали в течение первого года после МВД у 89,3% больных, через три года — у 80,5%, через 5 лет — у 75,6%, через 8 лет — у 72,2%. Отдалённые результаты МВД у наших больных, которым устранение нейроваскулярного конфликта осуществлялось с использованием одного микропротектора, охватывавшего конфликтующую артерию в месте нейроваскулярного конфликта, существенно не отличались от результатов зарубежных авторов и составляли в первые три года 9,6% (95% CI 5,7–15,6), а за пятилетний период — 18,0% (95% CI 12,5–25,1). Несколько лучшие результаты получены нами при использовании нескольких микропротекторов, заключавщих в себя весь отрезок артерии, прилежащей к корешку тройничного нерва. За пятилетний период наблюдения рецидив отмечен в 7 случаях (11,9%, 95% CI 5,3–23,5), причём у двух из них (3,4%, 95% CI 0,6–12,8)h это произошло в первые три года после оперативного вмешательства.

Использование метода перемещения конфликтующей артериальной петли в бесконфликтное положение в пространство между намётом мозжечка и корешком тройничного нерва, расположив артерию параллельно плоскости корешка, удалось добиться лучших результатов в отдалённом периоде с минимальным количеством послеоперационных рецидивов заболевания. За пятилетний период наблюдения только у двух больных (4,4%, 95% CI 0,8–16,0) произошёл рецидив заболевания, при этом у одного пациента (2,2%, 95% CI 0,1–13,0) через 36 месяцев после выполненной ему микроваскулярной декомпрессии.

Выводы

Отдалённые послеоперационные результаты использования одного пористого цилиндрического муфтообразного полипропиленового микропротектора при лечении классической невралгии тройничного нерва незначительно отличаются в лучшую сторону по сравнению с использованием для устранения нейроваскулярного конфликта силиконовой, дакроновой ваты или фетра.

Значительно улучшает продолжительность отдалённого безрецидивного периода применение нескольких муфтообразных протекторов при выраженной долихоэктазии конфликтующей артерии, уменьшая риск восстановления нейровакулярного конфликта.

Лучшие отдалённые послеоперационные результаты обеспечивает перемещение конфликтующей артерии в бесконфликтное положение, в пространство между наметом мозжечка и корешком тройничного нерва, дополненное заключением перемещённой артериальной петли в микропротектор.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Arnone GD, Esfahani DR, Papastefan S, Rao N, Kumar P, Slavin KV, et al. Diabetes and morbid obesity are associated with higher reoperation rates following microvascular decompression surgery: An ACS-NSQIP analysis. Surg Neurol Int. 2017;8:268. DOI: 10.4103/sni.sni_325_17

2. Otani N, Toyooka T, Fujii K, Kumagai K, Takeuchi S, Tomiyama A, et al. “Birdlime” technique using TachoSil tissue sealing sheet soaked with fibrin glue for sutureless vessel transposition in microvascular decompression: operative technique and nuances. J Neurosurg. 2018;128(5):1522-1529. DOI: 10.3171/2017.1.JNS161243

3. da Silva OT, de Almeida CC, Iglesio RF, de Navarro JM, Teixeira MJ, Duarte KP. Surgical variation of microvascular decompression for trigeminal neuralgia: A technical note and anatomical study. Surg Neurol Int. 2016;7(Suppl 21):S571-6. DOI: 10.4103/2152-7806.188916

4. Brisman R. Microvascular decompression vs. gamma knife radiosurgery for typical trigeminal neuralgia: preliminary findings. Stereotact Funct Neurosurg. 2007;85(2-3):94-98. DOI: 10.1159/000097925

5. Linskey ME, Ratanatharathorn V, Peñagaricano J. A prospective cohort study of microvascular decompression and Gamma Knife surgery in patients with trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 2008;109 Suppl:160-172. DOI: 10.3171/JNS/2008/109/12/S25

6. Pollock BE, Schoeberl KA. Prospective comparison of posterior fossa exploration and stereotactic radiosurgery dorsal root entry zone target as primary surgery for patients with idiopathic trigeminal neuralgia. Neurosurgery. 2010;67(3):633- 638; discussion 638-639. DOI: 10.1227/01.NEU.0000377861.14650.98

7. Wang DD, Raygor KP, Cage TA, Ward MM, Westcott S, Barbaro NM, et al. Prospective comparison of long-term pain relief rates after first-time microvascular decompression and stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 2018;128(1):68-77. DOI: 10.3171/2016.9.JNS16149

8. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, Braschinsky M, Di Stefano G, Donnet A, et al. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol. 2019;26(6):831-849. DOI: 10.1111/ene.13950

9. Burchiel KJ. A new classification for facial pain. Neurosurgery. 2003;53(5):1164-1166; discussion 1166-1167. DOI: 10.1227/01.neu.0000088806.11659.d8

10. Eller JL, Raslan AM, Burchiel KJ. Trigeminal neuralgia: definition and classification. Neurosurg Focus. 2005;18(5):E3. DOI: 10.3171/foc.2005.18.5.4

11. Miller JP, Acar F, Burchiel KJ. Classification of trigeminal neuralgia: clinical, therapeutic, and prognostic implications in a series of 144 patients undergoing microvascular decompression. J Neurosurg. 2009;111(6):1231-1234. DOI: 10.3171/2008.6.17604

12. Heros RC. Results of microvascular decompression for trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 2009;110(4):617-618; author reply 618-619. DOI: 10.3171/2008.10.0800243

13. Балязин В.А., Балязина Е.В. Пути уменьшения осложнений и рецидивов после микроваскулярной декомпрессии у больных с тригеминальной невралгией. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2003;(2):6–9.

14. Yang DB, Wang ZM, Jiang DY, Chen HC. The efficacy and safety of microvascular decompression for idiopathic trigeminal neuralgia in patients older than 65 years. J Craniofac Surg. 2014;25(4):1393-1396. DOI: 10.1097/SCS.0000000000000869

15. Zhang H, Fu WM, Chen P, Shi J. Intraoperative indocyanine green angiography during microvascular decompression surgery: report of 30 cases. Acta Neurochir (Wien). 2014;156(8):1561- 1564. DOI: 10.1007/s00701-014-2105-x

16. Ashkan K, Marsh H. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia in the elderly: a review of the safety and efficacy. Neurosurgery. 2004;55(4):840-848; discussion 848-850. DOI: 10.1227/01.neu.0000137660.06337.c5

17. Velagala J, Mendelson ZS, Liu JK. 186 Pain-Free Outcomes After Surgical Intervention for Trigeminal Neuralgia: A Comparison of Gamma Knife and Microvascular Decompression. J Neurol Surg B Skull Base. 2015;(76):P107. DOI: 10.1055/s-0035-1546732

18. Sekula RF Jr, Frederickson AM, Jannetta PJ, Quigley MR, Aziz KM, Arnone GD. Microvascular decompression for elderly patients with trigeminal neuralgia: a prospective study and systematic review with meta-analysis. J Neurosurg. 2011;114(1):172-179. DOI: 10.3171/2010.6.JNS10142

19. Wei Y, Gokhale RH, Sonnenschein A, Montgomery KM, Ingersoll A, Arnosti DN. Complex cis-regulatory landscape of the insulin receptor gene underlies the broad expression of a central signaling regulator. Development. 2016;143(19):3591-3603. DOI: 10.1242/dev.138073

Об авторах

Е. В. БалязинаРоссия

Балязина Елена Викторовна, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии

Ростов-на-Дону

А. В. Афанасьева

Россия

Афанасьева Анастасия Васильевна, студентка

Ростов-на-Дону

В. А. Балязин

Россия

Балязин Виктор Александрович, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии

Ростов-на-Дону

Н. Г. Кадян

Россия

Кадян Норайр Грвчяевич, врач центра неврологического

Ростов-на-Дону

И. В. Балязин-Парфенов

Россия

Балязин-Парфенов Игорь Викторович, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Балязина Е.В., Афанасьева А.В., Балязин В.А., Кадян Н.Г., Балязин-Парфенов И.В. Отдалённые результаты различных способов устранения нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2024;5(3):71-77. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-3-71-77

For citation:

Balyazina E.V., Afanasyeva A.V., Balyazin V.A., Kadyan N.G., Balyazin-Parfenov I.V. Long-term results of various ways to eliminate neurovascular conflict in patients with classical trigeminal neuralgia. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2024;5(3):71-77. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2024-5-3-71-77