Перейти к:

Перикардит при системной красной волчанке: серия клинических случаев

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-80-86

Аннотация

Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся полисиндромным поражением различных органов и систем. Клинические проявления СКВ могут включать поражение кожи, суставов, почек, серозных оболочек и системы кроветворения, что значительно усложняет диагностику и ведение пациентов. В данной работе представлены три клинических случая, демонстрирующих разнообразие манифестаций и тяжесть течения СКВ. В первом случае заболевание дебютировало с массивного гидроперикарда, потребовавшего хирургического вмешательства. Во втором случае пациентка длительно наблюдалась с аутоиммунным нефритом, однако в дальнейшем развилась тромбоэмболия лёгочной артерии, что потребовало коррекции терапии. Третий случай характеризовался высокой активностью заболевания с полисерозитом, панцитопенией и выраженными кожными проявлениями, что потребовало применения генно-инженерной биологической терапии (ГИБП). В представленных случаях проводилось комплексное обследование пациентов, включая иммунологические маркеры, инструментальные методы диагностики (КТ, ЭХО-КС, биопсию), а также дифференциальный диагноз с гемобластозами, васкулитами и другими системными заболеваниями. Основой лечения явились глюкокортикостероиды (ГКС), цитостатики (циклофосфан) и биологическая терапия (ритуксимаб), которые позволили добиться стабилизации состояния пациентов и уменьшения активности заболевания. Таким образом, представленные клинические случаи иллюстрируют значительное разнообразие клинических проявлений и сложность диагностики СКВ, что подчеркивает необходимость мультидисциплинарного подхода к ведению таких пациентов. Современные методы терапии, включая ГИБП, позволяют контролировать активность заболевания и улучшать прогноз пациентов с тяжёлыми формами СКВ.

Для цитирования:

Джоджуа В.Э., Никульшин Н.А., Кручинова С.В., Намитоков А.М., Космачева Е.Д. Перикардит при системной красной волчанке: серия клинических случаев. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(2):80-86. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-80-86

For citation:

Dzhodzhua V.E., Nikulshin N.A., Kruchinova S.V., Namitokov A.M., Kosmacheva E.D. Pericarditis in systemic lupus erythematosus: a series of clinical cases. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(2):80-86. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-80-86

Введение

Системная красная волчанка (СКВ) — мультисистемное аутоиммунное заболевание с поразительной вариабельностью клинических проявлений. При этом значительный перикардиальный выпот или тампонада сердца присутствуют менее чем в 1% случаев СКВ и ещё реже являются первым проявлением заболевания. [1]

При клиническом и инструментальном исследовании больных системной красной волчанкой перикардит выявляют в 25–50% случаев, при аутопсии — в 80%. [2]. Наиболее характерен сухой перикардит (>20%). У отдельных больных наблюдается значительный выпот в полость перикарда вплоть до тампонады сердца.

Образование антител против фосфолипидов, ДНК и других клеточных структур приводит к активации воспаления, что является основным механизмом повреждения ткани перикарда. Одним из ключевых компонентов воспаления при СКВ являются цитокины, такие как интерлейкин-1 (IL-1), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли (TNF-α) и другие. [3]. Эти молекулы играют важную роль в активации воспаления, разрушении клеток и тканевых структур, а также в стимуляции процесса фиброзирования. Системная воспалительная реакция при СКВ часто сопровождается нарушением микроциркуляции, что в свою очередь может способствовать развитию перикардита. [4]

Цель исследования — представить разнообразие клинических ситуаций, ассоциированных с перикардитом при системной красной волчанке, в форме клинических случаев.

Описание клинического случая №1

Пациентка С., 63 года, поступила экстренно в приёмное отделение многопрофильного стационара с жалобами на выраженную одышку при малейшей физической нагрузке, а также на слабость и общее недомогание. Симптомы развивались постепенно, усиливаясь с течением времени, что привело к ухудшению качества жизни и ограничению физической активности. Из анамнеза известно, что месяц назад пациентка обратилась в частную клинику для выполнения компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки в связи с прогрессирующей одышкой. Результаты КТ показали следующие изменения: внутригрудная лимфаденопатия, дисковидные ателектазы в обоих лёгких, гидроперикард, дилатация восходящей аорты и двусторонний гидроторакс. Эти данные потребовали дальнейшего обследования и госпитализации. В стационаре пациентке была проведена видеоторакоскопия справа с фенестрацией перикарда для оценки и эвакуации перикардиальной жидкости. Во время операции было эвакуировано 500 мл серозной жидкости. Цитологическое исследование эвакуированной жидкости показало элементы крови и воспаления, клетки реактивно измененного мезотелия, а также гематоксилиновые тельца малинового цвета в нейтрофильных лейкоцитах (LE-клетки), что является характерным для системной красной волчанки (СКВ). Для уточнения диагноза был проведён иммунологический скрининг, который показал отрицательный результат на антинуклеарные антитела (АНФ), но в то же время обнаружены антитела к нативной ДНК в концентрации ++ 64,7 МЕ/мл (норма — 20.0 МЕ/мл), что является подтверждением активной фазы аутоиммунного процесса. С учётом клинической картины, лабораторных данных и инструментальных исследований пациентка была госпитализирована в ревматологическое отделение для дальнейшего обследования и лечения, где был назначен курс терапии, включающий введение преднизолона в/в (1750 мг/сут.), циклофосфамида (800 мг/сут.), а также альбумин в/в. В дополнение к медикаментозному лечению был проведён курс гемодиализа в связи с развившимся острым повреждением почек (I стадия по AKIN). На фоне проводимой терапии наблюдалось улучшение состояния пациентки: уменьшение симптомов одышки и слабости, стабилизация общего состояния. После курса лечения и улучшения клинического состояния пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями для дальнейшего амбулаторного наблюдения и поддерживающей терапии: преднизолон 30 мг/сут., гидроксихлорохин 400 мг/сут., омепразол 20 мг/сут.

Описание клинического случая №2

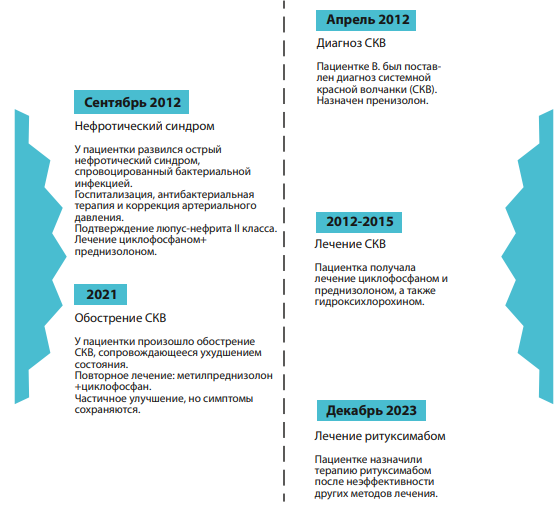

Пациентка В., 41 год, страдает с 2012 г. от кожных высыпаний и суставных болей. В течение этого времени жалобы прогрессировали, что стало причиной обращения к врачу. В апреле 2012 г. пациентка была консультирована ревматологом, и на основе клинических данных и лабораторных исследований был поставлен диагноз «Системная красная волчанка» (СКВ), что было подтверждено высоким титром аутоантител к ядерным антигенам и ДНК. Лечение было начато с назначения преднизолона, дозу которого постепенно снижали. Однако при снижении дозы глюкокортикостероидов (ГКС) в сентябре 2012 г. у пациентки развился острый нефротический синдром, который был спровоцирован бактериальной инфекцией (левосторонний отит). Этот острый эпизод привёл к нарастанию отечности, повышению артериального давления и увеличению суточной протеинурии. Лечение острого нефротического синдрома в условиях стационара включало антибактериальную терапию, а также препараты для нормализации артериального давления. В результате терапии отёки уменьшились, артериальное давление стабилизировалось и суточная протеинурия значительно снизилась, что позволило перейти к наблюдению за состоянием пациентки. В 2012 г. пациентка продолжила наблюдение у нефролога, и в ходе дополнительных обследований было подтверждено наличие нефротического синдрома, который имел аутоиммунное происхождение, что характерно для СКВ. Иммунологическая диагностика показала возможный люпус-нефрит II класса, а также был диагностирован мезангиопролиферативный гломерулонефрит. Несмотря на лечение циклофосфаном в сочетании с преднизолоном, не удалось достичь полной ремиссии заболевания. Тем не менее, данная терапия стабилизировала состояние пациентки и позволила контролировать основные клинические проявления. В течение следующих лет пациентка продолжала наблюдаться у специалистов, и в 2015 г. ей был назначен курс гидроксихлорохина для стабилизации состояния и профилактики дальнейшего прогрессирования заболевания. Однако в 2021 г. на фоне прогрессирования заболевания, пациентка вновь начала испытывать симптомы ухудшения состояния: выраженные отёки, дестабилизация артериального давления, и появилась одышка при физической нагрузке. Все эти симптомы указывали на повторное обострение СКВ и прогрессирование нефротического синдрома. Лечение продолжилось с учётом ухудшения состояния, и были назначены курсы метилпреднизолона и циклофосфана. Терапия позволила достичь частичного улучшения, однако симптомы не исчезли полностью. С 2023 г. началась динамическая терапия, включая пульс-терапию метилпреднизолоном и циклофосфаном с последующим введением ритуксимаба. Эти терапевтические меры привели к улучшению состояния пациентки: уменьшению отёчности и нормализации состояния. Отмечен регресс серозитов и улучшение общего состояния. В декабре 2023 г. пациентка была планово госпитализирована в ревматологическое отделение с целью проведения поликомпонентной иммуносупрессивной терапии циклофосфамидом и метилпреднизолоном. Однако при проведении обследования в приёмном отделении была выявлена тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), что потребовало экстренной госпитализации в реанимационное отделение для проведения неотложной терапии. После стабилизации состояния пациентка была переведена в ревматологическое отделение для продолжения лечения. В связи с неэффективностью проведённой терапии циклофосфамидом и метилпреднизолоном, а также прогрессированием люпус-нефрита было принято решение о назначении терапии ритуксимабом. Ритуксимаб был введен в дозе 1000 мг (по 500 мг с интервалом в 1 неделю), что позволило добиться улучшения состояния. Нежелательных реакций на лечение не было. На фоне терапии ритуксимабом отмечено улучшение состояния пациентки: значительно регрессировал отёчный синдром, уменьшились явления серозитов, что позволило улучшить качество жизни пациентки. Таймлайн пациентки В. представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Таймлайн клинического случая №2

Figure 1. Timeline of clinical case No. 2

Описание клинического случая №3

Пациентка О., 31 год, поступила в приёмное отделение ККБ №1 в октябре 2023 г. с жалобами на общую слабость, повышение температуры тела до 38,5°C в течение нескольких месяцев, боли в коленных суставах, выпадение волос, трещины в области губ, болезненное открывание рта, эритематозные высыпания на коже. За неделю до поступления у пациентки появились тянущие боли внизу живота, в связи с чем она обратилась к гинекологу в поликлинику по месту жительства. С предварительным диагнозом «Острый сальпингит» была направлена в стационар для уточнения диагноза и лечения. В приёмном отделении пациентке выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза, выявлены признаки гидроперитонеума. В общем анализе крови определялись признаки панцитопении, а при эхокардиографическом исследовании выявлен гидроперикард объемом 550 мл. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки и брюшной полости, были обнаружены признаки спленомегалии, образование в лёгких, а также подтверждён гидроперикард. В связи с выраженной интоксикацией, значительным накоплением жидкости в полостях и нарушением общего состояния пациентка была экстренно переведена из приёмного отделения в реанимацию, пункция перикарда не проводилась. После стабилизации состояния пациентка была переведена в ревматологическое отделение. для дальнейшего обследования и уточнения диагноза. С учётом выявленной панцитопении проводился дифференциальный диагноз с гемобластозами. Выполнено исследование костного мозга (миелограмма), по результатам которого признаков гемобластоза не выявлено. Также проведены исследования для исключения гипотиреоза, который мог бы быть причиной слабости и выпадения волос, но патологии со стороны эндокринной системы не выявлено. С учётом полисиндромного характера заболевания, поражения кожи и слизистых (эритематозные высыпания, хейлит, болезненное открывание рта), суставов (артралгии), почек (протеинурия до 3 г/л), наличия выраженного полисерозита (гидроперикард до 800 мл, гидроперитонеум), гематологического синдрома (анемия, лейкопения, тромбоцитопения), иммунологического синдрома (антитела к двуспиральной ДНК, SS-A60, гипокомплементемия) пациентке установлен диагноз «Системная красная волчанка (СКВ) с очень высокой степенью активности». С учётом выраженной активности заболевания и поражения жизненно важных органов была начата интенсивная терапия глюкокортикостероидами (ГКС) в суммарной дозе 3 г, с последующим переходом на поддерживающую терапию метилпреднизолоном в дозе 48 мг/сут. (12 таблеток в сутки). В динамике отмечалось постепенное уменьшение объёма гидроперикарда, что свидетельствовало об эффективности проводимой терапии. Несмотря на улучшение, сохранялась высокая активность заболевания, проявлявшаяся продолжающимся гидроперикардом, выраженным гематологическим синдромом (стойкая анемия, лейкопения), а также иммунологическими данными (высокий титр АНФ, антитела к двуспиральной ДНК и SS-A60, гипокомплементемия), что указано в таблице номер 1

Таблица / Table 1

Лабораторные исследования

Laboratory research

Пациент | АНФ | Антитела к ДНК | Антитела SS-A60 | LE-клетки в жидкости |

Пациентка С. | Отрицательно | 64,7 | Нет

| Да |

Пациентка В. | Положительно | 120,5 | Нет | Нет |

Пациентка О. | Положительно | 158,9 | Да | Да |

В связи с этим было принято решение о назначении генно-инженерной биологической терапии (ГИБП). Пациентке проведена инфузия ритуксимаба в дозе 1000 мг внутривенно с премедикацией хлоропирамином и ивепредом для снижения риска развития гиперчувствительности. Сводные клинические и демографические данные всех пациенток указаны в таблице 2.

Таблица / Table 2

Демографические и клинические данные пациентов

Demographic and clinical data of patients

Пациент | Возраст | Пол | Основные симптомы при поступлении | Лечение |

Пациентка С. | 63 года | Женский | Одышка, слабость, гидроперикард | Преднизолон, циклофосфан, гемодиализ |

Пациентка В. | 41 год | Женский | Кожные высыпания, суставные боли, нефротический синдром | Преднизолон, циклофосфан, гидроксихлорохин |

Пациентка О. | 31 год | Женский | Слабость, артралгии, высыпания на коже, гидроперикард | Метилпреднизолон, ритуксимаб |

На фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика: нормализация температуры тела, уменьшение общей слабости, регресс хейлита и кожного синдрома, снижение выраженности артралгий, улучшение лабораторных показателей. В крови наблюдалась нормализация уровня тромбоцитов, восстановление функции почек с регрессом протеинурии, уменьшение объёма гидроперикарда с 800 мл до 350 мл. Пациентке рекомендовано дальнейшее динамическое наблюдение у ревматолога. Назначено повторное обследование через месяц для оценки необходимости дальнейшей терапии ритуксимабом и возможной коррекции лечения.

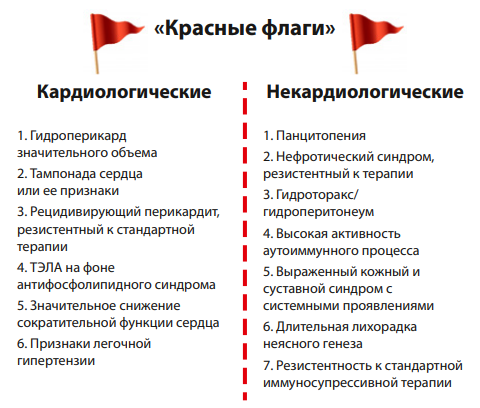

Рисунок 2. Кардиологические и некардиологические «красные флаги» при системной красной волчанке. Источник — личный архив авторов.

Figure 2. Cardiological and non-cardiological "red flags" in systemic lupus erythematosus. Source — personal archive of the authors.

Обсуждение

СКВ является системным аутоиммунным заболеванием, которое поражает различные органы и системы, проявляясь множественными синдромами, включая поражение кожи, суставов, почек, сердечно-сосудистой системы, серозных оболочек и крови. Представленные клинические случаи демонстрируют сложность диагностики и ведения пациентов с СКВ, особенно при полисиндромном течении и высокой степенью активности процесса.

В первом клиническом случае у пациентки с прогрессирующей одышкой были выявлены признаки гидроперикарда, гидроторакса и лимфаденопатии. Важным диагностическим аспектом стало цитологическое исследование перикардиальной жидкости, в которой были обнаружены LE-клетки — характерный маркер СКВ. Несмотря на отрицательный антинуклеарный фактор (АНФ), наличие высоких титров антител к нативной ДНК (64,7 МЕ/мл) позволило подтвердить диагноз. Это подчёркивает необходимость комплексного иммунологического обследования, так как АНФ может быть отрицательным у части пациентов. Эффективность терапии глюкокортикостероидами (ГКС) и циклофосфаном подтверждает необходимость интенсивного иммуносупрессивного лечения при висцеральных проявлениях СКВ.

Во втором клиническом случае пациентка с длительным течением СКВ и развившимся нефротическим синдромом, который осложнился бактериальной инфекцией и обострением волчаночного нефрита. Длительная терапия ГКС и цитостатиками (циклофосфаном) позволила стабилизировать состояние, но при последующем прогрессировании заболевания и развитии тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) потребовалась эскалация терапии. Назначение ритуксимаба дало положительный эффект, что свидетельствует о важности персонализированного подхода при лечении СКВ, особенно в случае недостаточного ответа на стандартные схемы иммуносупрессии.

Третий случай представляет собой пример тяжёлого, высокоактивного течения СКВ с поражением кожи, слизистых, суставов, почек, серозных оболочек и выраженным гематологическим синдромом. Пациентке потребовалась интенсивная терапия ГКС в виде пульс-терапии, что позволило добиться частичного улучшения. Однако сохраняющиеся признаки активности заболевания (персистирующий гидроперикард, анемия, лейкопения, гипокомплементемия) стали основанием для назначения ритуксимаба. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности данного препарата при тяжёлом течении СКВ, особенно при наличии выраженного иммунного воспаления.

Выводы

Представленные клинические случаи подтверждают разнообразие клинических проявлений системной красной волчанки, что требует тщательной дифференциальной диагностики. Серозиты, нефрит, панцитопения и аутоиммунные маркеры являются ключевыми диагностическими критериями. Отсутствие антинуклеарных антител (АНФ) не исключает СКВ, особенно при наличии антител к двуспиральной ДНК и SS-A60, а также при выявлении LE-клеток в биологическом материале. Стандартная терапия ГКС и цитостатиками (циклофосфаном) эффективна при большинстве случаев, но при тяжёлом и резистентном течении СКВ необходима эскалация лечения, включая биологическую терапию (ритуксимаб). Гидроперикард и гидроперитонеум встречаются при высокоактивном течении СКВ. Ведение таких пациентов требует не только иммуносупрессивной терапии, но и оценки необходимости дренирования (как в первом случае). Успешное ведение пациентов с СКВ требует участия ревматологов, кардиологов, нефрологов, торакальных хирургов и гематологов для своевременной диагностики и подбора оптимальной тактики лечения. Таким образом, данные клинические наблюдения подтверждают сложность диагностики и лечения системной красной волчанки, необходимость персонализированного подхода к терапии и важность применения современных методов иммуносупрессии, включая биологические препараты, при тяжёлых формах заболевания.

Список литературы

1. Варавин Н.А., Сантаков А.А., Лапшина Д.Ю. Клинический случай манифестации системной красной волчанки в виде тампонады сердца. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9S):32–33.

2. Белов Б.С., Тарасова Г.М. Перикардиты в ревматологии: современные клинико-диагностические аспекты и вопросы терапии. Consilium Medicum. 2020;22(1):26–30.

3. Guzmán-Martínez G, Marañón C; CYTED RIBLES Network. Immune mechanisms associated with cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus: A path to potential biomarkers. Front Immunol. 2022;13:974826. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.974826

4. Tsokos G.C. Systemic lupus erythematosus. The New England Journal of Medicine. 2011;365(22). https://doi.org/10.1056/NEJMra110035

Об авторах

В. Э. ДжоджуаРоссия

Джоджуа Вероника Эдуардовна, ординатор кафедры терапии Nº1

Краснодар

Н. А. Никульшин

Россия

Никульшин Никита Андреевич, студент лечебного факультета

Краснодар

С. В. Кручинова

Россия

Кручинова София Владимировна, к.м.н., врач-кардиолог кардиологического отделения Nº2 для больных с инфарктом миокарда; доцент кафедры терапии Nº1

Краснодар

А. М. Намитоков

Россия

Намитоков Алим Муратович, к.м.н., заведующий кардиологическим отделением Nº2 для больных с инфарктом миокарда; доцент кафедры терапии Nº1

Краснодар

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Елена Дмитриевна, д,м.н., профессор, заместитель главного врачапо лечебной части; заведующая кафедрой терапии Nº1 факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

Краснодар

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Джоджуа В.Э., Никульшин Н.А., Кручинова С.В., Намитоков А.М., Космачева Е.Д. Перикардит при системной красной волчанке: серия клинических случаев. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(2):80-86. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-80-86

For citation:

Dzhodzhua V.E., Nikulshin N.A., Kruchinova S.V., Namitokov A.M., Kosmacheva E.D. Pericarditis in systemic lupus erythematosus: a series of clinical cases. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(2):80-86. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-80-86