Перейти к:

Эффективность пятикомпонентной терапии при рефрактерной артериальной гипертонии в зависимости от феномена солечувствительности

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-50-59

Аннотация

Цель: изучить влияние пятикомпонентной антигипертензивной терапии на основные показатели суточного мониторирования артериального давления (СМАД), структурно-функционального состояния и диастолической функции миокарда у пациентов с рефрактерной артериальной гипертонией (РАГ) в зависимости от феномена «солечувствительности». Материал и методы: обследовано 88 пациентов с РАГ (54 «солечувствительных» больных, 34 — «солерезистентных»), получавших в качестве антигипертензивной терапии ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокатор медленных кальциевых каналов дигидропиридинового ряда, тиазидовый диуретик, бета-адреноблокатор и прямой ингибитор ренина в полных дозах. Всем пациентам проводились СМАД и эхокардиография до и после 48 недель лечения. Результаты: 68,5% «солечувствительных» и 79,4% «солерезистентных» больных на пятикомпонентной терапии достигли целевого уровня (ЦУ) АД. Независимо от солечувствительности комбинация пяти препаратов обеспечивала достоверные позитивные изменения всех показателей СМАД и эхокардиографического исследования, но при этом у «солерезистентных» пациентов отмечена более выраженная положительная динамика показателей СМАД, суточного профиля АД и гипертрофии миокарда по сравнению с «солечувствительными» пациентами. Заключение: пятикомпонентная терапия обеспечивала более значимый антигипертензивный и антиремоделирующий эффекты у «солерезистентных» пациентов с РАГ по сравнению с «солечувствительными».

Ключевые слова

Для цитирования:

Скибицкий В.В., Гаркуша Е.С., Фендрикова А.В., Кудряшов Е.A., Рабаданов Д.А. Эффективность пятикомпонентной терапии при рефрактерной артериальной гипертонии в зависимости от феномена солечувствительности. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(1):50-59. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-50-59

For citation:

Skibitsky V.V., Garkusha E.S., Fendrikova A.V., Kudryashov E.A., Rabadanov D.A. Efficiency of five-component therapy at refractory arterial hypertension depending on saltsensitivity phenomenon. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(1):50-59. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-50-59

Введение

Согласно данным эпидемиологических исследований, от 5 до 30% пациентов с повышенным артериальным давлением (АД) имеют рефрактерную к терапии форму артериальной гипертонии (АГ) — рефрактерную артериальную гипертонию (РАГ) [1–4], при которой уровень АД не достигает ЦУ, несмотря на изменение образа жизни и приём >3 антигипертензивных препаратов в оптимальных дозах, включая диуретик [2][3][5–7].

Развитию РАГ могут способствовать многообразные факторы, такие как пожилой возраст, генетическая предрасположенность, нарушения жирового и углеводного обменов, поражение почек, синдром ночного апноэ, гиперальдостеронизм [8–10]. Однако среди них имеются и такие, на которые не всегда обращается внимание, — различная солечувствительность пациентов с АГ.

Под солечувствительностью подразумевается повышение АД в ответ на солевую нагрузку [11–13]. По данным различных исследований, 50–60% всех больных с АГ солечувствительны [13–16].

По наличию/отсутствию солечувствительности выделяют группы «солечувствительных» и «солерезистентных» больных, соответственно. Очевидно, что эффективность антигипертензивной терапии таких больных может отличаться, так как солечувствительность непосредственно связана с активностью симпатической (СНС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (РААС) [17].

В настоящее время вопрос проведения антигипертензивной терапии с учетом солечувствительности у пациентов с РАГ, мало изучен. В литературе встречаются работы, посвященные лечению «низкоренинных» и «высокоренинных» форм АГ различными схемами препаратов [14][18-21]. Общеизвестно, что антигипертензивная терапия может приводить к активации РААС (увеличению уровней проренина и ренина в плазме крови), что способствует поддержанию АГ [22]. Поэтому патофизиологически оправдано назначение особого класса антигипертензивных препаратов — прямого ингибитора ренина (ПИР) алискирена у больных РАГ, особенно с учётом солечувствительности. Однако использование этого препарата в многокомпонентной терапии таких больных практически не изучена.

Для контроля АД при РАГ нередко требуется не только комбинация трёх-четырёх, но и пяти антигипертензивных препаратов [23][24]. Однако эффективность и безопасность такой терапии может различаться у «солечувствительных» и «солерезистентных» пациентов.

Цель исследования — изучить влияние пятикомпонентной антигипертензивной терапии на основные показатели суточного мониторирования артериального давления (СМАД), структурно-функционального состояния и диастолической функции миокарда у пациентов с рефрактерной артериальной гипертонией в зависимости от «солечувствительности».

Материалы и методы

Исходно обследовано 192 пациента с РАГ. Критерии включения в исследование — АД ≥140/90 мм рт.ст. на фоне приема трёх антигипертензивных препаратов в оптимальных дозах, включая диуретик, и изменения образа жизни [1]; информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения — контролируемая АГ, псевдорезистентная гипертония, симптоматическая АГ, сахарный диабет, стенокардия напряжения II–IV функционального класса (ФК), ОКС и/или инсульт менее чем за 6 месяцев до включения в исследование, ХСН III–IV ФК (NYHA), тяжёлые сопутствующие заболевания, определяющие неблагоприятный прогноз на ближайшее время, непереносимость иАПФ, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, диуретиков.

Симптоматическая АГ исключалась на основании результатов клинического и лабораторно-инструментального обследования больных [10].

Всем пациентам до и после 48 недель терапии выполнены клинические и инструментальные обследования (антропометрия, электрокардиографическое и эхокардиографическое исследования, СМАД с использованием аппаратного комплекса МН СДП-2 (Россия)). Оценивали среднесуточные, дневные и ночные показатели систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД), вариабельность АД (ВарАД), индекс времени (ИВ) артериальной гипертонии, скорость утреннего подъема (СУП) АД, суточный индекс (СИ). С учетом величины СИ выделялись четыре типа суточного профиля АД (СПАД): «dipper», «non-dipper», «over-dipper» и «nigth- peaker» [25][26].

Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводили при помощи ультразвукового аппарата «ALOKA SSD 2500» (Япония) по стандартной методике. Оценивали показатели конечного диастолического размера (КДР) и конечного систолического размера (КСР) ЛЖ, толщину задней стенки (ТЗС) левого желудочка, толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), фракцию выброса (ФВ), массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ). Гипертрофию ЛЖ диагностировали у женщин при ИММЛЖ >95 г/м2, у мужчин — при ИММЛЖ >115 г/м2. Для оценки диастолической функции левого желудочка (ДФЛЖ) определяли максимальную скорость раннего пика диастолического наполнения (пик E), максимальную скорость трансмитрального кровотока во время систолы левого предсердия (пик А), коэффициент Е/А, время изоволюметрического расслабления (IVRT), время замедления раннего диастолического кровотока (DT). Выделяли следующие типы диастолической дисфункции ЛЖ: гипертрофический, псевдонормальный, рестриктивный.

Исходно после проведения СМАД у пациентов определяли наличие солечувствительности с помощью пробы В.И. Харченко: утром натощак после 7-дневного периода низкосолевой диеты (содержание поваренной соли до 2 г и ограничение жидкости до 1,5 л в сутки) проводилась однократная пероральная солевая нагрузка из расчета 0,22 г/кг хлорида натрия, разведенного в 150 мл дистиллированной воды (в день проведения солевой нагрузки свободный водный режим) [27]. На фоне нагрузки повторно проводили СМАД и в случае повышения среднесуточных значений САД и/или ДАД на 5 мм рт.ст. и выше пациенты расценивались как «солечувствительные», а в случае отсутствия данной реакции – как «солерезистентные» [28].

Таким образом, на основании пробы все больные были распределены на две основные группы — I группа (n=102, «солечувствительные» пациенты), II группа (n=90, «солерезистентные» пациенты).

Пациенты в обеих группах исходно были рандомизированы в подгруппы в зависимости от варианта назначенной четырехкомпонентной терапии: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) эналаприл (ренитек 20 мг/сутки, MSD) + тиазидный диуретик (ТД) гидрохлортиазид (гипотиазид 12,5 мг/сутки, Gedeon Richter) + дигидропиридиновый антагонист кальция (АК) амлодипин (нормодипин 10 мг/сутки, Gedeon Richter) + ПИР алискирен 150–300 мг/сутки (расилез, Novartis) или (иАПФ+ТД+АК) + бета-блокатор (ББ) метопролола сукцинат 50–100 мг/сутки (беталок ЗОК, Astra Zeneca). При отсутствии достижения целевого уровня (ЦУ) АД через 6 недель от начала наблюдения пациентам к терапии был добавлен 5-й препарат — метопролола сукцинат 100 мг/сутки или алискирен 300 мг/сутки. Таким образом, были сформированы две группы больных, получавших пятикомпонентную антигипертензивную терапию: 54 «солечувствительных» пациента (I группа) и 34 «солерезистентных» (II группа).

Еще через 6 недель вновь оценивалась эффективность терапии, при недостижении ЦУ АД проводилась замена ПИР на торасемид, и эти пациенты исключались из исследования.

Результаты исследования обработаны с использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft Inc, США). Количественные признаки представлены медианами и интерквартильными интервалами. Сравнение выборок по количественным показателям производили с помощью U–критерия Манна–Уитни (для двух независимых групп), критерия Вилкоксона (для зависимых групп), по качественным — построение таблиц сопряженности и их анализ с применением критерия χ2 в модификации Пирсона. Исходно установленный уровень статистической значимости р<0,05.

Результаты

Исходно обе группы больных независимо от феномена солечувствительности не различались между собой по клинико-лабораторным показателям.

Из 102 «солечувствительных» пациентов, включённых в исследование, пятикомпонентная антигипертензивная терапия потребовалась 54 (52,9%) больным, а из 90 «солерезистентных» — только 34 (37,8%) пациентам (р <0,05).

У остальных участников исследования на четырёхкомпонентной терапии удалось достигнуть ЦУ АД.

При проведении пятикомпонентной терапии только 37 (68,5%) «солечувствительных» и у 27 (79,4%) «солерезистентных» больных (р <0,05) достигли ЦУ АД. У остальных (17 пациентов из первой группы, 7 — из второй) не удалось достигнуть ЦУ АД. Согласно дизайну исследования, алискирен был заменен на торасемид, и они были исключены из дальнейшего наблюдения.

Результаты СМАД пациентов обеих групп, достигших ЦУ АД на пятикомпонентной антигипертензивной терапии и продолживших исследование, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты СМАД пациентов первой и второй групп исходно и через 48 недель пятикомпонентной антигипертензивной терапии

|

Группы

Показатели |

Группа I «Солечувствительные» пациенты (n=37) |

Группа II «Солерезистентные» пациенты (n=27) |

||||

|

Показатели |

До лечения |

Через 48 недель |

Δ1% |

До лечения |

Через 48 недель |

Δ2% |

|

САД24, мм рт.ст. |

164 (160-167) |

130 (126-132) |

-20,3* |

162 (158-168) |

127 (126-129) |

-23,1*# |

|

ДАД24, мм рт.ст. |

94 (94-96) |

79 (77-80) |

-16,7* |

94 (93-96) |

82 (78-84) |

-14,9* |

|

САДд, мм рт.ст. |

169 (168-174) |

134 (131-135) |

-21,5* |

168 (164-174) |

134 (132-135) |

-22,1* |

|

ДАДд, мм рт.ст. |

98 (95-100) |

85 (83-86) |

-14,0* |

98 (96-99) |

82 (81-82) |

-18,2*# |

|

САДн, мм рт.ст. |

148 (141-150) |

124 (122-128) |

-13,8* |

148 (138-155) |

120 (117-122) |

-18,8*# |

|

ДАДн, мм рт.ст. |

92 (88-92) |

73 (71-70) |

-19,3* |

92 (86-93) |

72 (68-74) |

-22,6* |

|

ИВ САД, % |

54 (52-56) |

24 (23-25) |

-54,7* |

53 (52-56) |

19 (19-21) |

-63,5*# |

|

ИВ ДАД, % |

35 (34-36) |

21 (20-22) |

-38,9* |

36 (35-37) |

18 (17-18) |

-51,4*# |

|

ВарСАД, мм рт.ст. |

28 (27-28) |

14 (13-15) |

-53,3* |

28 (27-29) |

13 (12-13) |

-55,6*# |

|

ВарДАД, мм рт.ст. |

23 (22-24) |

11 (10-12) |

-54,1* |

23 (22-25) |

11 (10-12) |

-54,2* |

|

СУП САД, мм.рт.ст. |

30 (29-32) |

26 (21-28) |

-18,7* |

31 (30-32) |

17 (16-18) |

-46,7*# |

|

СУП ДАД, мм рт.ст. |

24 (22-24) |

22 (21-24) |

-7,7* |

24 (23-25) |

14 (13-15) |

-41,7*# |

По данным табл. 1, все показатели СМАД по окончании исследования продемонстрировали положительную динамику в обеих группах больных с РАГ, получавших пятикомпонентную антигипертензивную терапию. Анализ динамики параметров во второй группе выявил более существенное снижение значений САД24, САДн, ДАДд, ИВ САД и ИВ ДАД, вариабельности САД, а также большее снижение исходно повышенной СУП САД и СУП ДАД, чем в первой группе больных.

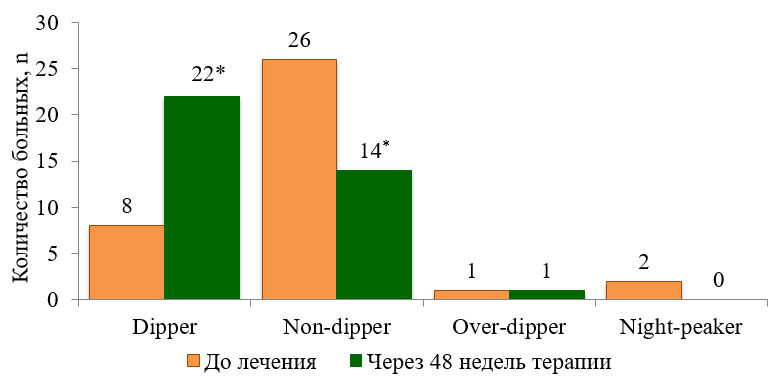

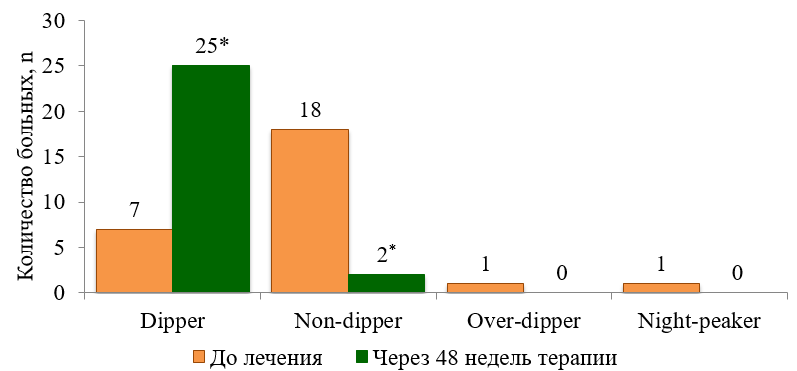

Суточный профиль АД в обеих группах больных имел схожую положительную динамику. Распределение различных профилей суточного АД у пациентов с РАГ исходно и через 48 недель лечения представлено на рис. 1 и 2. Независимо от солечувствительности у больных обеих групп преобладал профиль «non-dipper». Только у каждого пятого больного первой группы и у четверти пациентов второй группы регистрировался «физиологический» профиль «dipper».

Через 48 недель пятикомпонентной антигипертензивной терапии в обеих группах достоверно увеличилось количество больных с профилем «dipper», но в большей степени в группе «солерезистентных» пациентов (59,4% и 92,6%, р <0,05 соответственно). Количество участников исследования с профилем «non-dipper» также уменьшилось более существенно в группе «солерезистентных» пациентов (почти двукратно в первой группе и в 9 раз — во второй (р <0,05)). Остальные профили суточного АД («over-dipper» и «night-peaker») не показали статистически значимой динамики.

Рисунок 1. Суточные профили АД у пациентов 1 группы (n=37) до и после пятикомпонентной терапии

Примечание (здесь и далее): различия статистически значимы между * –– показателями до и через 48 недель терапии (р <0,05)

Рисунок 2. Суточные профили АД у пациентов 2 группы (n=27) до и после пятикомпонентной терапии.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что независимо от феномена солечувствительности использование алискирена в комбинированной антигипертензивной терапии привело к выраженному улучшению параметров СМАД и суточного профиля АД у обследованных больных. В группе «солерезистентных» больных антигипертензивный эффект был более значимый, чем у «солечувствительных» пациентов.

Согласно дизайну исследования, у всех больных изучалось влияние пятикомпонентной терапии на показатели структурно-функционального состояния миокарда и его диастолической функции. Полученные результаты отражены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты эхокардиографеского исследования у пациентов обеих групп до и после пятикомпонентной антигипертензивной терапии

|

Группы Показатели |

Группа I «Солечувствительные» пациенты (n=37) |

Группа II «Солерезистентные» пациенты (n=27) |

||||

|

Показатели |

До лечения |

Через 48 недель |

Δ1% |

До лечения |

Через 48 недель |

Δ2% |

|

КДР, мм |

49,5(48-52) |

46(46-47) |

-4,7* |

50(48-52) |

46(44-46) |

-6,1 |

|

КСР, мм |

34(34-36) |

33(32-34) |

-5,6* |

36(34-38) |

34(33-35) |

-7,2 |

|

ТЗС ЛЖ, мм |

11(11-12) |

9(9-10) |

-16,4* |

11(11-11) |

9(9-10) |

-18,2*# |

|

ТМЖП, мм |

12(9-13) |

10(9-11) |

-16,7* |

12(11-12) |

10(9-11) |

-16,7*# |

|

ФВ ЛЖ, % |

55(52-55) |

60(56-64) |

6,2 |

55(52-55) |

60(56-64) |

9,6 |

|

ММЛЖ, г |

249(247-253) |

224(221-228) |

-9,6* |

249(247-253) |

224(221-228) |

-12,7* |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

148(144-156) |

126(118-132) |

-13,9* |

148(146-150) |

126(118-132) |

-13,9* |

|

Е/А |

0,88(0,85-0,96) |

1,07(0,93-1,1) |

9,4* |

0,91(0,82-0,96) |

1,07(0,92-1,1) |

14,3* |

|

DT, мс |

223(218-238) |

210(196-219) |

-6,4* |

227,5(218-238) |

210(196-218) |

-6,4* |

|

IVRT, мс |

132(128-137) |

115(97-122) |

-13,1* |

131,5(127-136) |

111(97-117) |

-15,4* |

Как видно из табл. 2, независимо от солечувствительности почти все показатели имели положительную динамику через 48 недель терапии, за исключением ФВ (группы I и II) и КДР, КСР в группе «солерезистентных» больных.

Параллельно с регрессом гипертрофии ЛЖ (показатели ТЗС ЛЖ, ТМЖП, ММ ЛЖ, ИММ ЛЖ) в обеих группах пациентов нивелировалась диастолическая дисфункция миокарда в виде увеличения Е/А, а также уменьшения DT и IVRT (р <0,05).

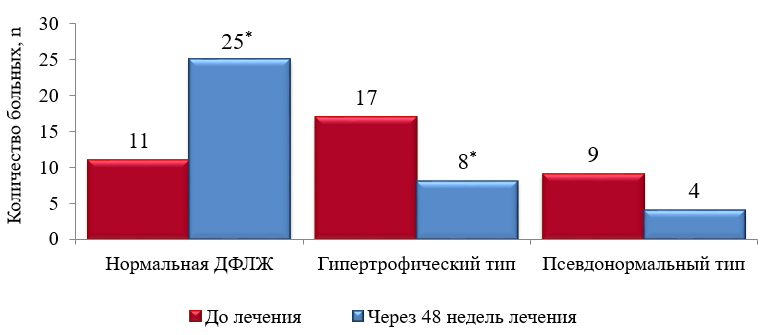

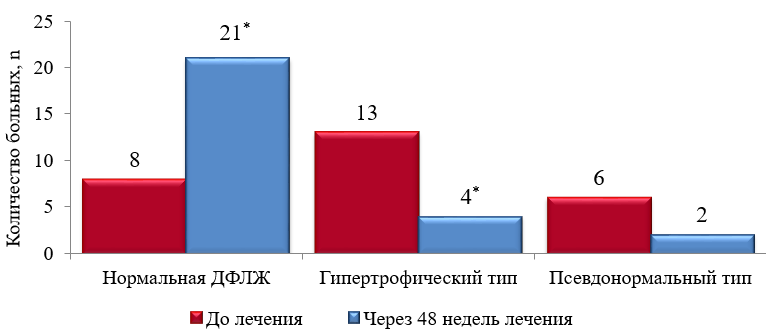

До лечения нормальный тип диастолической функции диагностирован лишь у 29,7% (n=11) I группы и 29,6% (n=8) II группы больных (рис. 3 и 4). Патологический тип диастолической дисфункции встречался также одинаково в обеих группах (у 45,9% (n=17) и 48,1% (n=13) соответственно). В результате пятикомпонентной терапии увеличилась частота регистрации нормальной диастолической функции в группах I и II (до 67,6% (n=25) и 77,8% (n=21) р <0,05 соответственно), а количество больных с гипертрофическим типом сократилось более существенно вo II группе по сравнению с пациентами из I группы (почти в 2 и 3 раза соответственно).

Рисунок 3. Типы ДДЛЖ у больных I группы до и после пятикомпонентной терапии

Рисунок 4. Типы ДДЛЖ у больных II группы до и после пятикомпонентной терапии

Итак, пятикомпонентная антигипертензивная терапия с ПИР сопровождалась статистически значимым антиремоделирующим эффектом у всех пациентов с РАГ, но в большей степени у «солерезистентных» больных. Положительная динамика показателей диастолической функции миокарда ЛЖ наблюдалось у всех пациентов независимо от солечувствительности.

Обсуждение

Лечение больных с РАГ в реальной практике является трудной клинической задачей из-за множества патологических механизмов, влияющих на эффективность антигипертензивной терапии и приводящих к стойкому повышению АД. Важное место среди этих механизмов занимает феномен «солечувствительности», развитие которого обусловлено различными генетическими и физиологическими факторами.

В нашем исследовании мы изучали влияние комбинации антигипертензивных препаратов на уровень АД и структурно-функциональные показатели левого желудочка у больных с РАГ в зависимости от солечувствительности.

По результатам пробы все пациенты были разделены на группы — «солечувствительных» (I группа) и «солерезистентных» (II группа).

Исходно независимо от солечувствительности пациенты обеих групп не различались между собой по показателям СМАД, СПАД, ЭхоКГ и диастолической функции миокарда. Этот факт объясняется тем, что в группе «солечувствительных» больных влияние этого феномена на характеристики АД и состояние миокарда могло нивелироваться с годами при длительном течении РАГ и не отличалось от больных с «солерезистентностью».

В результате пятикомпонентной терапии достигли ЦУ АД: 68,5% «солечувствительных» и 79,4% «солерезистентных» больных (р <0,05). Все показатели СМАД улучшились в обеих группах, но более выраженно в группе «солерезистентных» больных (особенно показатели СУП САД и СУП ДАД). Суточный профиль АД в обеих группах имел аналогичную положительную динамику, но в группе «солерезистентных» больных в большей степени увеличилось количество пациентов с физиологическим профилем «dipper» (до 92,6% против 59,4%, р <0,05 соответственно) и сократилось число больных с патологическим типом «non-dipper». Таким образом, антигипертензивный эффект пятикомпонентной терапии был более существенным у «солерезистентных» больных.

В нашем исследовании достижение ЦУ АД на фоне пятикомпонентной терапии положительно повлияло на показатели структурно-функционального состояния левого желудочка независимо от солечувствительности. В обеих группах наблюдался регресс гипертрофии миокарда (показатели ТЗС ЛЖ, ТМЖП, ММ ЛЖ, ИММ ЛЖ). Антиремоделирующий эффект был более заметным у «солерезистентных» больных. Улучшение показателей диастолической функции ЛЖ наблюдалось у всех пациентов.

Выявленные различия клинико-инструментальных показателей между группами на фоне пятикомпонентной терапии РАГ можно объяснить тем, что у «солечувствительных» и «солерезистентных» больных механизмы формирования АГ несколько различаются.

Независимо от солечувствительности у больных с РАГ повышена активность РААС, но, по данным литературы, у «солечувствительных» больных диагностируют низкий уровень плазменного ренина, а у «солерезистентных», напротив, выявлен высокий плазменный уровень этого фермента [ 14;30–32 ]. Приём избыточного количества поваренной соли у «солерезистентентных» пациентов не приводит к изменению АД, а при «солечувствительности» возникает водно-солевой дисбаланс с развитием натрий-объемзависимой АГ [33]. В связи с этим приём ПИР у «солерезистентных» (высокоренинных) больных позволяет более эффективно снизить активность РААС и снизить уровень АД.

Механизм развития солечувствительности в настоящее время до конца не выяснен. Несомненно, важную роль играют почки как важный орган гомеостаза. Доказано, что у «солечувствительных» пациентов выявляется гиперфильтрация, нарушается равновесие процессов реабсорбции-экскреции в пользу повышения реабсорбции натрия в проксимальных канальцах [34].

У «солечувствительных» больных повышенное потребление и содержание натрия приводит к дополнительной (кроме опосредованной через РААС) активации СНС, которая является ещё одним механизмом формирования РАГ [35][36]. Натрий-объемзависимый механизм АГ наряду с активацией СНС приводит к активации РААС, увеличению минералокортикоидов, что ведёт к уменьшению выведения ионов натрия с мочой, формируя тем самым «порочный круг» развития РАГ [30][37].

Как известно, эндотелиальная дисфункция является одним из факторов развития АГ. У «солечувствительных» пациентов с АГ наблюдается «депонирование» ионов натрия в стенке сосудов, что ослабляет или извращает реакцию сосуда на вегетативные импульсы, а также снижается синтез самого мощного физиологического вазодилататора (оксида азота) [38]. У «солерезистентных» больных эндотелиальная дисфункция встречается реже.

Учитывая вышеизложенное, нормализация АД у «солечувствительных» больных с РАГ достигается намного труднее, чем у «солерезистентных» пациентов.

Таким образом, наличие солечувствительности является серьёзным патофизиологическим фактором, затрудняющим достижение ЦУ АД у больных с РАГ. Поэтому проведение пробы для выявления солечувствительности имеет важное практическое значение.

Назначение пятикомпонентной антигипертензивной терапии независимо от солечувствительности может быть рекомендовано при РАГ.

Заключение

Назначение пятикомпонентной антигипертензивной терапии у больных с РАГ, включающей прямой ингибитор ренина алискирен, обеспечивает более значимые антигипертензивный и антиремоделирующий эффекты у «солерезистентных» по сравнению с «солечувствительными» пациентами. Регресс диастолической дисфункции миокарда наблюдался у всех больных независимо от феномена «солечувствительности».

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии. 2019;16(1):6-31. DOI: 10.26442/2075082X.2019.1.190179.

2. Аксенова А.В., Сивакова О.А., Блинова Н.В., Данилов Н.М., Елфимова Е.М., Кисляк О.А., и др. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии по диагностике и лечению резистентной артериальной гипертонии. Терапевтический архив. 2021;93(9):1018-1029. DOI: 10.26442/00403660.2021.09.201007.

3. Чазова И.Е., Данилов Н.М., Литвин А.Ю. Рефрактера-ня артериальная гипертония. Монография. М.: Атмосфера, 2014

4. Чазова И.Е., Фомин В.В., Разуваева М.А., Вигдорчик А.В. Эпидемиологическая характеристика резистентной и неконтролируемой артериальной гипертензии в Российской Федерации. Системные гипертензии. 2010;3:34-41. eLIBRARY ID: 15340867.

5. Buhnerkempe MG, Botchway A, Prakash V, Al-Akchar M, Nolasco Morales CE, Calhoun DA, et al. Prevalence of refractory hypertension in the United States from 1999 to 2014. J Hypertens. 2019;37(9):1797-1804. DOI: 10.1097/HJH.0000000000002103.

6. Ghofrani H, Weaver FA, Nadim MK. Resistant hypertension: medical management and alternative therapies. Cardiol Clin. 2015;33(1):75-87. DOI: 10.1016/j.ccl.2014.09.003.

7. Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, Sobotka PA, Sadowski J, Bartus K, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. Lancet. 2009;373(9671):1275-81. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60566-3.

8. Daugherty SL, Powers JD, Magid DJ, Tavel HM, Masoudi FA, Margolis KL, et al. Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients. Circulation. 2012;125(13):1635-42. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.068064.

9. Veglio F, Mulatero P. Resistant or refractory hypertension: it is not just the of number of drugs. J Hypertens. 2021;39:589-91. DOI:10.1097/HJH.0000000000002814.

10. Чихладзе Н.М. Симптоматические (вторичные) артериальные гипертонии: диагностика и лечение. М.: Медицинское информационное агентство, 2018.

11. Frank M, Bobrie G, Azizi M, Peyrard S, Boutouyrie P, Chatellier G et al. Superiority of low dose diuretics combination over renin-angiotensin blockers combination in resistant hypertension. J. Hypertens. 2010;28:e276. DOI: 10.1097/01.hjh.0000379015.87696.75.

12. Katsuya T, Ishikawa K, Sugimoto K, Rakugi H, Ogihara T. Salt sensitivity of Japanese from the viewpoint of gene polymorphism. Hypertens Res. 2003;26(7):521-5. DOI: 10.1291/hypres.26.521.

13. Weinberger MH. Salt sensitivity of blood pressure in humans. Hypertension. 1996;27(3 Pt 2):481-90. DOI: 10.1161/01.hyp.27.3.481.

14. Бабкин А.П. и соавт. Солечувствительность артериальной гипертензии как предиктор эффективности антигипертензивной терапии. Междунар. мед. журн. 2010; 3: 49.

15. Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, Brook RD, Daugherty SL, Dennison-Himmelfarb CR, et al. Resistant Hypertension: Detection, Evaluation, and Management: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2018;72(5):e53-e90. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000084.

16. Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В., Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Баранова Е.И., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3786. DOI: 10.15829/1560-4071-2020-3-3786.

17. Campese VM, Romoff MS, Levitan D, Saglikes Y, Friedler RM, Massry SG. Abnormal relationship between sodium intake and sympathetic nervous system activity in saltsensitive patients with essential hypertension. Kidney Int. 1982;21(2):371-8. DOI: 10.1038/ki.1982.32.

18. Кобалава Ж.Д., Соколова М.А., Тиграй Ж.Г. Эффективность и переносимость индапамида ретард у больных артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от солечувствительности. Клинич. фармакология и терапия. 2006;15(2):59-61. eLIBRARY ID: 9195895

19. Морозова Т.Е. Сартаны в лечении больных артериальной гипертензией высокого риска : возможности канде-сартана. Системные гипертензии. 2013;10(2):13-18. eLIBRARY ID: 20261561.

20. Weir MR, Chrysant SG, McCarron DA, Canossa-Terris M, Cohen JD, Gunter PA, et al Influence of race and dietary salt on the antihypertensive efficacy of an angiotensinconverting enzyme inhibitor or a calcium channel antagonist in salt-sensitive hypertensives. Hypertension. 1998;31(5):1088-96. DOI: 10.1161/01.hyp.31.5.1088.

21. Neal B, MacMahon S, Chapman N; Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Effects of ACE inhibitors, calcium antagonists, and other blood-pressure-lowering drugs: results of prospectively designed overviews of randomised trials. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration. Lancet. 2000;356(9246):1955-64. DOI: 10.1016/s0140-6736(00)03307-9.

22. Жернакова Ю.В., Чазова И.Е. Роль в-адреноблокаторов в лечении артериальной гипертонии: что мы знаем сегодня? Системные гипертензии. 2015;12(1):10-18. eLIBRARY ID: 23218094.

23. Скибицкий В.В., Гаркуша Е.С., Фендрикова А.В. Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на основные показатели стуктурно-функционального состояния миокарда левого желудочка и толщину комплекса «интима-медиа» в зависимости от феномена солечувствительности у пациентов с рефрактерной артериальной гипертонией. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(6):10-17. DOI: 10.15829/17288800-2015-6-10-17

24. Скибицкий В.В., Гаркуша Е.С., Фендрикова А.В. Эффективность комбинированной антигипертензивной терапии в зависимости от феномена солечувствительности у пациентов с рефрактерной артериальной гипертонией. Системные гипертензии. 2015;4(12):30-37. eLIBRARY ID: 25305876.

25. Рогоза А. Н., Ощепкова Е. В., Цагареишвили Е. В. и др. Современные неинвазивные методы измерения артериального давления для диагностики артериальной гипертонии и оценки эффективности антигипертензивной терапии. Пособие для врачей. М.: МЕДИКА. 2007;72.

26. Parati G, Stergiou GS, Asmar R, Bilo G, de Leeuw P, Imai Y, et al. European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary report of the Second International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens. 2008;26(8):1505-26. DOI: 10.1097/HJH.0b013e328308da66.

27. Харченко В.И., Люсов В.А., Рифаи М.А. и др. Солевые, водные нагрузки и водно-натриевый обмен у больных гипертонической болезнью. Терапевт. архив. 1984;56(12):48-55.

28. Gerdts E., Lund-Johansen P., Omvik P. Reproducibility of salt sensitivity testing using a dietary approach in essential hypertension. J. Hum. Hypertension. 1999;13:375-384.

29. Campese VM, Karubian F. Salt sensitivity in hypertension: implications for the kidney. J Am Soc Nephrol. 1991;2(2 Suppl 1):S53-61. DOI: 10.1681/ASN.V22s53.

30. Laragh JH, Sealey JE. The plasma renin test reveals the contribution of body sodium-volume content (V) and renin-angiotensin (R) vasoconstriction to long-term blood pressure. Am J Hypertens. 2011;24(11):1164-80. DOI: 10.1038/ajh.2011.171.

31. Zhenfeng Zheng, Huilan Shi, Junya Jia, Dong Li, Shan Lin. A systematic review and meta-analysis of aliskiren and angiotension receptor blockers in the management of essential hypertension. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2011;12(2):102-12. DOI: 10.1177/1470320310381912.

32. Кузьмин О.Б., Пугаева М.О., Бучнева Н.В. Почечные механизмы нефрогенной артериальной гипертонии. Нефрология. 2008;12 (2):39-46. eLIBRARY ID: 13536413.

33. Wang TJ, Gona P, Larson MG, Levy D, Benjamin EJ, Tofler GH, et al. Multiple biomarkers and the risk of incident hypertension. Hypertension. 2007;49(3):432-8. DOI: 10.1161/01.HYP.0000256956.61872.aa.

34. Данилов Н.М., Агаева Р.А., Матчин Ю.Г., Григин В.А., Щелкова Г.В., Рипп Т.М., и др. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (РМОАГ) по применению радиочастотной денервации почечных артерий у пациентов с артериальной гипертонией. Системные гипертензии. 2020;17(4):7-18. DOI: 10.26442/2075082X.2020.4.200398.

35. Thorp AA, Larsen RN, Schlaich MP. Renal sympathetic nerve ablation for the management of resistant hypertension: an update. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2013;22(6):607-14. DOI: 10.1097/MNH.0b013e328365adb1.

36. Castiglioni P, Parati G, Lazzeroni D, Bini M, Faini A, Brambilla L, et al. Hemodynamic and Autonomic Response to Different Salt Intakes in Normotensive Individuals. J Am Heart Assoc. 2016;5(8):e003736. DOI: 10.1161/JAHA.116.003736.

37. Bragulat E, de la Sierra A, Antonio MT, Coca A. Endothelial dysfunction in salt-sensitive essential hypertension. Hypertension. 2001;37(2 Pt 2):444-8. DOI: 10.1161/01.hyp.37.2.444.

Об авторах

В. В. СкибицкийРоссия

Скибицкий Виталий Викентьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии.

Краснодар.

Е. С. Гаркуша

Россия

Гаркуша Екатерина Сергеевна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии.

Краснодар.

А. В. Фендрикова

Россия

Фендрикова Александра Вадимовна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии.

Краснодар.

Е. A. Кудряшов

Россия

Кудряшов Евгений Анатольевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии.

Краснодар.

Д. А. Рабаданов

Россия

Рабаданов Даниил Аликадиевич - ассистент кафедры госпитальной терапии.

Краснодар.

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Скибицкий В.В., Гаркуша Е.С., Фендрикова А.В., Кудряшов Е.A., Рабаданов Д.А. Эффективность пятикомпонентной терапии при рефрактерной артериальной гипертонии в зависимости от феномена солечувствительности. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(1):50-59. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-50-59

For citation:

Skibitsky V.V., Garkusha E.S., Fendrikova A.V., Kudryashov E.A., Rabadanov D.A. Efficiency of five-component therapy at refractory arterial hypertension depending on saltsensitivity phenomenon. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(1):50-59. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-50-59

JATS XML