Перейти к:

Оценка эффективности тиреостатиков в лечении коморбидных пациентов с тиреотоксикозом

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-67-73

Аннотация

Цель: оценить влияние тиреостатиков на клинические симптомы, частоту развития нарушений ритма сердца и морфофункциональные параметры левых отделов сердца у больных с сочетанием тиреотоксикоза и сердечной недостаточности ишемического генеза. Материалы и методы: в исследовании приняли участие 85 пациентов. I группа — больные с ХСН II-III функционального класса (ФК) на фоне ИБС и сопутствующего тиреотоксикоза (n=40), средний возраст — 58,6±4,6 лет; II группа — больные с манифестным тиреотоксикозом без кардиоваскулярной патологии (n=45), средний возраст — 46,7±4,1 лет. При включении в исследование и через 6 месяцев терапии с добавлением тиреостатика оценивали клиническое состояние больных и физическую активность, выполняли суточное мониторирование электрокардиограммы и эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ). Результаты: через 6 месяцев комбинированной терапии с включением тиреостатика на фоне достигнутого стойкого медикаментозного эутиреоза у коморбидных пациентов (I группа) повысилась толерантность к физической нагрузке (р <0,001), уменьшилась выраженность клинических симптомов ХСН, статистически значимо снизилась частота нарушений ритма сердца (р <0,05). При анализе динамики результатов ЭхоКГ у пациентов I группы выявлено значимое увеличение показателя ударного выброса (р=0,04), фракции выброса левого желудочка (р=0,01), ударного объема (р=0,03), уменьшение значения миокардиального стресса (р=0,02) и параметров, характеризующих трансмитральный поток (Е/А, р <0,05), что позволило судить об улучшении систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) в условиях медикаментозной компенсации тиреотоксикоза. Заключение: включение тиреостатика в состав комбинированной терапии и нормализация функции щитовидной железы способствовали уменьшению клинических симптомов сердечной недостаточности, частоты развития нарушений ритма сердца, улучшению систолической и диастолической функции ЛЖ у коморбидных пациентов с ХСН ишемического генеза и сопутствующим тиреотоксикозом.

Для цитирования:

Пащенко Е.В., Чесникова А.И., Кудинов В.И., Сафроненко В.А., Ланкина М.С. Оценка эффективности тиреостатиков в лечении коморбидных пациентов с тиреотоксикозом. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(1):67-73. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-67-73

For citation:

Pashchenko E.V., Chesnikova A.I., Kudinov V.I., Safronenko V.A., Lankina M.S. Evaluation of the effectiveness of thyrostatics in the treatment of comorbid patients with thyrotoxicosis. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(1):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-67-73

Введение

Оценка эффективности тиреостатиков в лечении коморбидных пациентов с тиреотоксикозом

Гиперфункция щитовидной железы, как известно, оказывает значимое влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) [1][2][3]. Особого внимания заслуживают пациенты с тиреотоксикозом и уже имеющейся кардиоваскулярной патологией, поскольку такое сочетание часто приводит к прогрессированию патологического ремоделирования сердца, повышает риск развития нарушений ритма сердца (НРС) и декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН) [4].

По данным литературы, неоднозначным остаётся мнение исследователей о возможности регресса изменений сердечно-сосудистой системы при достижении эутиреоза. В ряде работ было доказано, что изменения сердечно-сосудистой системы у больных тиреотоксикозом могут быть обратимы на фоне своевременно назначенной адекватной терапии и достижения стойкого эутиреоза [5][6][7]. Однако недостаточно изученным остаётся вопрос о вкладе своевременно назначенной тиреостатической терапии в лечение ХСН у коморбидных пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и тиреотоксикозом [7].

Цель исследования — оценить влияние тиреостатиков на клинические симптомы, частоту развития нарушений ритма сердца и морфо-функциональные параметры левых отделов сердца у больных с сочетанием тиреотоксикоза и сердечной недостаточности ишемического генеза.

Материал и методы

85 пациентов были включены в сравнительное клиническое исследование: больные с ИБС и ХСН II-III функционального класса (ФК) и сопутствующим тиреотоксикозом составили I группу (n=40, средний возраст — 58,6±4,6 лет), больные с манифестным тиреотоксикозом без сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — II группу (n=45, средний возраст — 46,7±4,1 лет). У пациентов с ИБС была стенокардия напряжения II–III ФК. Причиной синдрома тиреотоксикоза у всех исследуемых больных являлся диффузный токсический зоб или узловой/многоузловой зоб с функциональной автономией. Уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (св.Т4) и свободного трийодтиронина (св.Т3) в обеих группах достоверно не различались (p <0,05). 93,8% больных II группы имели артериальную гипертензию (АГ). В I группе пациентов имела место симптоматическая АГ эндокринного генеза в 72% случаев. Все пациенты с ИБС и ХСН до включения в исследование уже получали терапию в соответствии с современными рекомендациями [8].

Для оценки выраженности клинических симптомов и признаков ХСН применяли шкалу оценки клинического состояния (ШОКС), для определения толерантности к физической нагрузке использовали тест 6-минутной ходьбы (6МТХ).

Концентрацию тиреотропного гормона и тиреоидных гормонов (св.Т3, св.Т4), уровень антител к тиреопероксидазе (Ат-ТПО) и антител к рецепторам ТТГ (Ат-рТТГ) определяли радиоиммунологическим методом. Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) выполняли на восьмиканальном кардиомониторе «Кардиотехника-04» (ЗАО «Инкарт», Санкт-Петербург), эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) — на ультразвуковом аппарате MyLab70 («Esaote», Италия) в В и М режимах, импульсно-волновом допплеровском режиме.

Пациенты обеих групп с тиреотоксикозом получали тиамазол, стартовая доза составляла 30–40 мг/сутки, в дальнейшем е` титровали до 10–15 мг/сутки. Все исследования выполнялись дважды — до назначения тиреостатика и через 6 месяцев терапии.

В исследование не включали пациентов, перенёсших инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения давностью менее 6 месяцев; имеющих нестабильную стенокардию; с тяжёлой патологией печени, почек; другими заболеваниями щитовидной железы, медикаментозным тиреотоксикозом; больных с имплантированным искусственным водителем ритма; страдающих воспалительными и/или инфекционными заболеваниями; злокачественными новообразованиями.

Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской Декларации и со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice). Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим комитетом. Информированное согласие на добровольное участие в исследовании подписано всеми пациентами.

Статистическая обработка данных выполнялась в программе Statistica 10.0 (StatSoft, США). Если признаки соответствовали нормальному закону распределения, определяли среднее и стандартное отклонение (М±SD), при несоответствии рассчитывали медиану и квартили (Ме [LQ; UQ]). Проверка на нормальность выполнялась по критерию Колмогорова-Смирнова. Качественные переменные описывали абсолютными (n) и относительными величинами (%), сравнивали по критерию хи-квадрат Пирсона (χ2). Сравнение показателей в группах выполняли с помощью критерия Манна-Уитни, различия показателей до и после лечения — с помощью парного критерия Вилкоксона. Уровнем достоверности различий считали р<0,05.

Результаты

Необходимо отметить, что тиреостатическая терапия в течение 6 месяцев позволила достичь стойкого эутиреоза у всех пациентов, включенных в исследование.

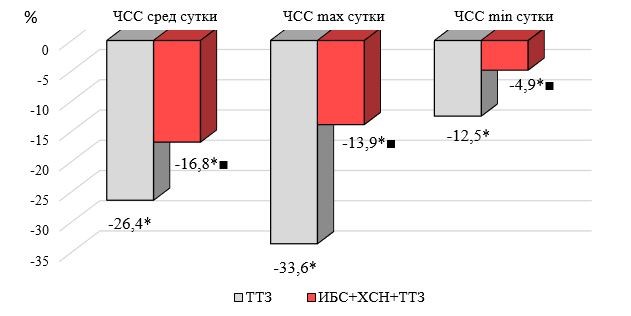

При сравнительном анализе результатов суточного мониторирования ЭКГ наблюдалась достоверная положительная динамика в виде урежения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во все временные промежутки у больных обеих групп с гиперфункцией щитовидной железы. Однако у пациентов с тиреотоксикозом без ССЗ динамика была более выраженной (р <0,05), чем у больных с коморбидной патологией (рис. 1). Следует учитывать, что пациенты с ИБС и ХСН ещё до включения в исследование принимали β-адреноблокаторы, в связи с чем у них были более низкие исходные значения ЧСС. Вероятно, этим можно объяснить и меньшую степень снижения ЧСС в данной группе больных.

Рисунок 1. Динамика показателей ЧСС у пациентов обеих групп с тиреотоксикозом через 6 месяцев терапии

Примечание: * — р<0,05 при сравнении с исходными значениями; ■ - р<0,05 при сравнении динамики показателей в группах.

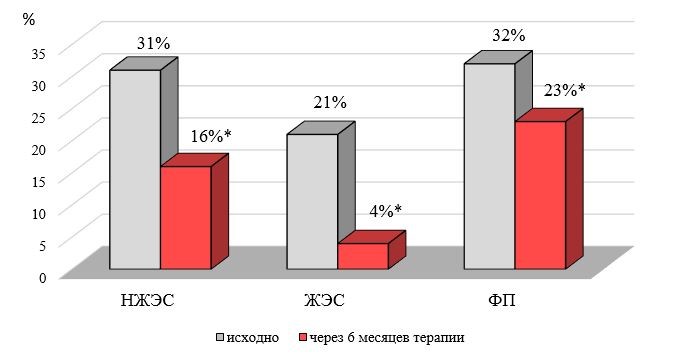

Кроме того, через 6 месяцев терапии тиамазолом отмечено уменьшение частоты встречаемости нарушений ритма сердца у пациентов обеих групп. Во II группе больных (с тиреотоксикозом без ССЗ) через 6 месяцев лечения достоверно уменьшилось количество наджелудочковых (с 23% до 5% случаев, р=0,001) и желудочковых экстрасистол (с 18% до 2% случаев, р=0,001) и не были зарегистрированы эпизоды фибрилляции предсердий (с 14% до 0% случаев, р=0,001). Динамика частоты встречаемости НРС у пациентов I группы (с тиреотоксикозом и коморбидной патологией) представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Динамика частоты встречаемости нарушений ритма сердца у больных с тиреотоксикозом и ХСН ишемического генеза на фоне терапии

Примечание: * — различия достоверны при сравнении с исходными показателями (р<0,05).

Необходимо также отметить, что у больных I группы (с коморбидной патологией) добавление к стандартной терапии ИБС и ХСН тиреостатика привело к статистически значимому уменьшению клинических проявлений ХСН (средний балл по ШОКС снизился с 7,08 до 6,06 — на 15,3%, р <0,001) и повышению толерантности к физической нагрузке (дистанция при выполнении теста 6-минутной ходьбы увеличилась с 254 м до 297 м — на 18,2%, р <0,001).

Сравнительная оценка показателей ЭхоКГ через 6 месяцев комбинированной терапии с включением тиреостатика позволила также выявить статистически значимую положительную динамику параметров левого желудочка у пациентов обеих групп. У больных с тиреотоксикозом без ССЗ достоверно уменьшился конечный диастолический объем (КДО) на 11% (р=0,01) и, соответственно, индекс конечного диастолического объема (ИКДО) — на 12% (р=0,01), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП ЛЖ) — на 14,2% (р=0,04), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) — на 27,3% (р=0,001). В этой группе больных также статистически достоверно уменьшились показатели миокардиального стресса (МС) — на 11% (р=0,01), ударного объёма (УО) — 18,3% (р=0,01), увеличился показатель ударного выброса (ПУВ) — на 8% (р=0,04) (табл. 1).

Таблица 1

Результаты ЭхоКГ у больных с тиреотоксикозом без ССЗ

|

Показатели |

Исходно |

Через 6 месяцев |

Значение р |

|

ИКДО ЛЖ, мл/м2 |

61,51 [ 56,01; 64,75] |

54,19 [ 52,68; 54,98] |

0,01 |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

104,81 [ 87,62; 119,12] |

76,17 [ 74,47; 79,96] |

0,001 |

|

ТМЖП ЛЖ, мм |

10,72 [ 10,03; 11,12] |

9,20 [ 8,91; 9,47] |

0,02 |

|

ИОТС ЛЖ |

0,41 [ 0,38; 0,42] |

0,40 [ 0,36; 0,41] |

0,71 |

|

УО, мл |

75,60 [ 74,18; 78,69] |

61,75 [ 61,52; 63,25] |

0,01 |

|

ПУВ, мл/г |

0,39 [ 0,37; 0,41] |

0,42 [ 0,42; 0,43] |

0,04 |

|

МС, г/см2 |

158,19 [ 154,12; 162,45] |

141,11 [ 139,36;145,05] |

0,01 |

|

ФВ, % |

67,0 [ 60,0; 70,0] |

60,9 [ 59,8; 61,7] |

0,08 |

|

Е/А лж |

1,21±0,01 |

1,24±0,02 |

0,2 |

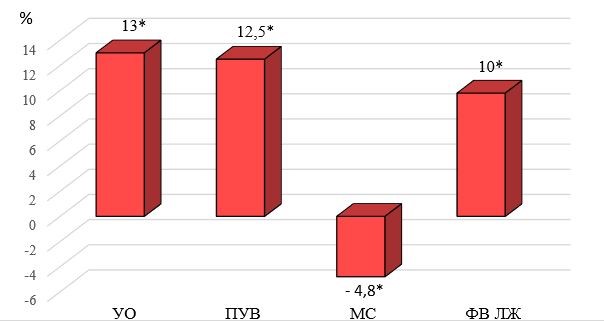

Анализ результатов ЭхоКГ у пациентов с сочетанием тиреотоксикоза и ХСН ишемического генеза позволил также выявить статистически значимое увеличение показателей ПУВ, УО и снижение значения МС. Особенно важно отметить увеличение фракции выброса (ФВ) ЛЖ в этой группе коморбидных больных, что характеризует улучшение функциональной активности миокарда в условиях достигнутого эутиреоидного состояния (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика эхокардиографических показателей ЛЖ у пациентов с тиреотоксикозом и ХСН ишемического генеза через 6 месяцев терапии

Примечание: * — различия достоверны при сравнении с исходными показателями.

Кроме того, в I группе пациентов (с тиреотоксикозом, ИБС и ХСН) наблюдается улучшение диастолической функции ЛЖ: прирост Е/А на 13% (р=0,03) и снижение IVRT на 15% (р=0,01). Однако следует отметить, что показатели линейных и объёмных параметров ЛЖ в данной группе достоверно не изменились, что, вероятно, обусловлено имеющейся сопутствующей кардиоваскулярной патологией у этих больных.

Обсуждение

Известно, что у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы достижение эутиреоидного состояния не гарантирует исчезновение симптомов тиреотоксической кардимиопатии [9]. Длительность заболевания и отсутствие компенсации, а также сопутствующая патология, особенно сердечно-сосудистой системы, снижают вероятность восстановления синусового ритма и регресса процессов ремоделирования сердца у больных с тиреотоксикозом [10][11]. Однако некоторые исследователи в своих работах указывают на возможность нормализации морфо-функциональных параметров сердца при условии своевременно назначенной и адекватной тиреостатической терапии [5][12][13][14]. Несмотря на проведённые в данном направлении исследования, по-прежнему актуальна оценка эффективности тиреостатической терапии в лечении больных с сердечно-сосудистой патологией и тиреотоксикозом.

В нашем исследовании у пациентов с тиреотоксикозом, не имевших сопутствующих ССЗ, на фоне достигнутой компенсации функциональной активности щитовидной железы отмечалась достоверная положительная динамика таких клинических симптомов, как урежение ЧСС в течение суток, уменьшение частоты встречаемости НРС, а также улучшение морфо-функциональных параметров левого желудочка в виде уменьшения ремоделирования миокарда ЛЖ, что согласуется с результатами ранее опубликованных исследований [5][6][7][12][13][14]. Следует отметить, что исходно в данной группе больных ФВ ЛЖ была повышена и соответствовала начальной, гиперкинетической, стадии тиреотоксического поражения сердца. Достижение эутиреоза привело к снижению ФВ ЛЖ и восстановлению нормальной систолической функции ЛЖ.

Включение тиреостатика в схему комбинированной терапии у пациентов I группы, имевших сочетание ХСН ишемического генеза и тиреотоксикоза, также способствовало уменьшению частоты развития НРС и снижению ЧСС, однако в данной группе больных динамика была не столь выраженной. Важно подчеркнуть, что достижение стойкого эутиреоза у пациентов с сочетанной патологией привело к увеличению физической активности и уменьшению клинических симптомов ХСН. Особого внимания заслуживает статистически значимая положительная динамика структурно-функциональных показателей левого желудочка, позволившая судить о регрессе патологического ремоделирования, улучшении систолической и диастолической функции левого желудочка на фоне проводимой терапии. Учитывая, что пациенты с ИБС и ХСН уже получали лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, можно утверждать, что именно включение тиреостатика в состав комбинированной терапии привело к столь выраженной положительной динамике анализируемых показателей.

Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что включение тиреостатика в состав комбинированной терапии и достижение стойкого эутиреоидного состояния у больных с сочетанием ХСН ишемического генеза и тиреотоксикоза приводит к повышению толерантности к физической нагрузке, уменьшению симптомов СН, снижению частоты развития НРС, улучшению систолической и диастолической функции левого желудочка.

В практическом здравоохранении своевременное выявление гиперфункции щитовидной железы у пациентов с ССЗ и оптимальная медикаментозная коррекция с достижением эутиреоза, безусловно, будут способствовать повышению эффективности проводимой терапии у таких больных.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Biondi B. Mechanisms in endocrinology: Heart failure and thyroid dysfunction. Eur J Endocrinol. 2012;167(5):609-18. DOI: 10.1530/EJE-12-0627.

2. Collet TH, Gussekloo J, Bauer DC, den Elzen WP, Cappola AR, Balmer P, et al. Subclinical hyperthyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. Arch Intern Med. 2012;172(10):799-809. DOI: 10.1001/archinternmed.2012.402.

3. Марусенко И.М., Петрова Е.Г. Тиреотоксикоз и фибрилляция предсердий. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2017;13(3):398-402. DOI: 10.20996/18196446-2017-13-3-398-402.

4. Мельниченко Г.А., Ларина И.И. Синдром тиреотоксикоза. Дифференциальная диагностика и лечение. Терапевтический архив. 2018;90(10):4-13. DOI: https://doi.org/10.26442/terarkh201890104-13.

5. Kaminski G, Michalkiewicz D, Makowski K, Podgajny Z, Szalus N, Ruchala M,et al. Prospective echocardiographic evaluation of patients with endogenous subclinical hyperthyroidism and after restoring euthyroidism. Clinical endocrinology. 2011;74(4):501-507. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2010.03957.x.

6. Чесникова А.И., Пащенко Е.В., Терентьев В.П., Кудинов В.И. Клинико-патогенетические и диагностические особенности сердечной недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца и тиреотоксикозом. Российский кардиологический журнал. 2019;24(11):28-34. DOI: 10.15829/1560-4071-2019-11-28-34.

7. Пащенко Е.В., Чесникова А.И., Терентьев В.П., Кудинов В.И., Ланкина М.С., Матвейчук Л.С. Роль тиреостатической терапии в лечении пациентов с сердечной недостаточностью на фоне сочетания ишемической болезни сердца и тиреотоксикоза. Альманах клинической медицины. 2021;49(2):132-141. DOI: 10.18786/20720505-2021-49-024.

8. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. DOI: 10.15829/15604071-2020-4083.

9. Скворцов В.В., Фомина Н.Г., Емельянов Д.Н. Современные аспекты фармакотерапии ХСН у больных тиреотоксической миокардиодистрофией (кардиопатией). Лекарственный вестник. 2014;8(3;55):9-47. DOI: 10.18786/2072-0505-2021-49-024.

10. Майскова Е.А., Ушаков В.Ю., Труфанова Ю.Ю., Корсунова Е.Н., Аристарин М.А. Влияние дисфункции щитовидной железы на течение сердечно-сосудистых заболеваний и развитие фибрилляции предсердий у пациентов пожилого возраста. Современные проблемы науки и образования. 2015;3:56. eLIBRARY ID: 23703484.

11. Петунина Н.А. Особенности диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы у пожилых пациентов. Проблемы Эндокринологии. 2008;54(3):36-42. DOI: 10.14341/probl200854336-42.

12. Бабенко А.Ю. Поражение сердца и сосудов при тиреотоксикозе различного генеза и тяжести: оптимизация подходов к терапии. Международный эндокринологический журнал. 2014;8(64):65-78. eLIBRARY ID: 37617503.

13. Kiriyama H, Amiya E, Hatano M, Hosoya Y, Maki H, Nitta D, et al. Rapid Improvement of thyroid storm-related hemodynamic collapse by aggressive anti-thyroid therapy including steroid pulse: A case report. Medicine (Baltimore). 2017;96(22):e7053. DOI: 10.1097/MD.0000000000007053.

14. Aroditis K, Pikilidou M, Vourvouri E, Hadjistavri L, Zebekakis P, Yovos J, et al. Changes in cardiac function and structure in newly diagnosed Graves' disease. A conventional and 2D-speckle tracking echocardiography study. Int J Cardiovasc Imaging. 2017;33(2):187-195. DOI: 10.1007/s10554-016-0984-z.

Об авторах

Е. В. ПащенкоРоссия

Пащенко Екатерина Владимировна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону.

А. И. Чесникова

Россия

Чесникова Анна Ивановна – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону.

В. И. Кудинов

Россия

Кудинов Владимир Иванович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону.

В. А. Сафроненко

Россия

Сафроненко Виктория Александровна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону.

М. С. Ланкина

Россия

Ланкина Мария Сергеевна - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону.

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Пащенко Е.В., Чесникова А.И., Кудинов В.И., Сафроненко В.А., Ланкина М.С. Оценка эффективности тиреостатиков в лечении коморбидных пациентов с тиреотоксикозом. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(1):67-73. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-67-73

For citation:

Pashchenko E.V., Chesnikova A.I., Kudinov V.I., Safronenko V.A., Lankina M.S. Evaluation of the effectiveness of thyrostatics in the treatment of comorbid patients with thyrotoxicosis. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(1):67-73. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-1-67-73

JATS XML