Перейти к:

Форма и содержание "Болезни"

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-116-121

Аннотация

В данной статье представлен новый метод сущностного определения нозологического вида заболеваний, позволяющий однозначно идентифицировать вид болезни. Дана классификация процессов, составляющих форму любого заболевания и предложена методика его описания в графической форме.

Для цитирования:

Волкова Н.И., Волков А.В. Форма и содержание "Болезни". Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):116-121. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-116-121

For citation:

Volkova N.I., Volkov A.V. Form and content of «disease». South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(2):116-121. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-116-121

Требование истинности медицинского диагноза неудивительно. К этому должен стремиться каждый врач. Далеко не всегда это удаётся даже весьма компетентному доктору. Почему? Ответы всегда наготове: возможности медицины не беспредельны, наши знания ограничены, организм человека индивидуален, течение болезни зачастую уникально, и таких объяснений много. Однако, несмотря на необходимость дальнейшего познания организма человека, мы должны понимать, что и современные накопленные медицинские знания крайне обширны и позволяют в большинстве случаев устанавливать истинный диагноз, однако на практике отмечается высокий уровень врачебных ошибок. С чем же он связан?

Сначала определим, что же означает «истинность диагноза». В современной медицине под этим понимается прежде всего верно установленное нозологическое наименование болезни. Как определяется верность установленного наименования? В случае смерти пациента и проведения патологоанатомического исследования — путём сличения патологоанатомического диагноза с прижизненным. В случае выздоровления пациента или хронического заболевания верность диагноза обычно проверяется не сторонними специалистами, а лишь самим лечащим врачом, да и то его проверка осуществляется самопроизвольно: пациент выздоровел — диагноз верный, не выздоровел — будем вести диагностический поиск дальше. То есть, на первый взгляд, в основу проверки истинности диагноза положена практика. Однако так лишь кажется. Всякое знание истинно тогда, когда мыслимое об объекте совпадает с самим объектом. Понятно, что идеальное — мысль — не может непосредственно совпадать с материальным (объектом). Совпадать должны мыслимые понятия, такие как форма и содержание, установленные мышлением у данного объекта с формой и содержанием объектов, отнесённых ранее к определённым классам. Иными словами, сравнение разнородных объектов невозможно, то есть нельзя сравнивать материальное с идеальным. Таким образом, для проведения операции проверки истинности диагноза мы должны сверить форму и содержание болезни, установленные у пациента, с формой и содержанием этой болезни, установленными научной медициной ранее.

Как же врач устанавливает форму и содержание болезни при диагностике заболевания?

В настоящее время диагностика заболевания осуществляется по симптомам, данным инструментальных и лабораторных исследований, анамнезу. Что они означают, чем являются по отношению к болезни? Они в большинстве случаев не являются формой и содержанием заболевания, а есть лишь проявления влияния формы и содержания болезни на формы и содержание процессов, протекающие в организме человека. Только в каких-то случаях симптомы могут быть формой или содержанием болезни, например, утеря руки при травме, порез ткани и т. д.

Когда мы пытаемся определить болезнь по тем эффектам — симптомам, которые возникают в результате совокупного влияния формы и содержания этой болезни на организм, — то мы, видя интегрированный эффект, можем говорить лишь о похожести или непохожести наблюдаемого на картину того или иного заболевания. Однако организм человека вариабелен, заболевание — не статическое явление, а процесс, и в результате пересечения, совпадения, вычитания различных влияющих факторов картина заболевания изменяется, деформируется, и очень часто вместо канонического вида мы видим мотивы, лишь отдалённо напоминающие классический образец. И в связи с этим диагностика заболеваний в настоящее время, как и сто лет назад, в большинстве случаев ведётся методом «похожести». А при таком методе описания заболевания, его диагностики, истинность диагноза, то есть истинность установления болезни, является зачастую труднорешаемой задачей и превращается даже не в достоверность (формальнологическую правду), а только в похожесть. Таким образом, существует насущная потребность корректного теоретического описания болезни через её форму и содержание.

Для решения этого вопроса определимся с самим понятием болезни. Болезнь — это совокупность процессов нарушения нормального функционирования организма как результат возмущающих и/или повреждающих факторов (внутренних или внешних) при условии исчерпания уровня адаптивных возможностей организма и реакций организма, направленных на восстановление равновесия (соматического и/или психического) [1].

Что же является содержанием и формой болезни?

Содержанием болезни являются специфические, несвойственные здоровому, нормально функционирующему организму изменения, произошедшие в нём. Как указано в определении, болезнь, с одной стороны, есть совокупность патологических изменений, суть которых — повреждение тканей либо нарушение процессов, протекающих в организме, приводящие к потере равновесия, с другой стороны, реакций приспособительно-восстановительных, направленных на восстановление равновесия путём регенерации, замещения, восстановления тканей, восстановления, замещения функции, компенсации функции. То есть сами изменения в тканях либо в процессах функционирования органов и систем организма при болезни в совокупности образуют её содержание.

Следует различать специфическое и общее содержания болезни. Специфическое содержание болезни есть то, что обусловливает именно эту болезнь и обусловливается ею, то есть то, что составляет её сущность. При этом сущностным содержанием будет именно совокупность специфического содержания, полнота его. Неполное содержание говорит о другой сущности и значит о другой болезни.

Приведем пример содержания болезни. При травме руки произошёл ушиб. Содержанием этой болезни будет разрушение стенок сосудов, выход крови в межклеточное пространство, формирование воспаления, последующая регенерация сосудов, растворение клеток крови, повреждённых мышечных клеток. Это суть, специфическая, сущностное содержание болезни — ушиб мягких тканей конечности. При этом ушиб может сопровождаться болью, повышением температуры, отёком, изменением цвета кожных покровов в месте ушиба. Эти изменения, свойственные ушибу, также являются его содержанием, не неспецифическим, не сущностным, а общим, так как свойственны не только этой болезни, но и другим, то есть являются содержанием не только этой болезни, а болезни вообще.

Другой пример. Началом болезни Грэйвса, если рассматривать её как эндокринное заболевание, а не аутоиммунное, является возникновение и развитие дисфункции щитовидной железы в результате аутоиммунной агрессии, а окончанием — удаление щитовидной железы (оперативное или с помощью радиоактивного йода) либо смерть пациента. Специфическим сущностным содержанием этой болезни является нарушение правильного регулирования и выработки Т3 и Т4, но при этом не любое нарушение, а лишь такое, при котором уровень Т3 и Т4 держится выше нормы и не зависит от любых регулирующих факторов, при этом возникает соответствующее изменение метаболических процессов в органах и тканях, свойственные избыточному уровню Т3 и Т4. Изменения метаболических процессов реализуются через одновременное усиление анаболизма и катаболизма с преобладанием последнего.

Как указывалось, содержание болезни может реализовываться в виде повреждения тканей организма или в виде изменения регулирования и протекания физиологических процессов.

Важнейший вопрос — а возможно ли изменение протекания физиологических процессов по отношению к нормальному функционированию в условиях отсутствия повреждения тканей организма в ходе данной конкретной болезни? Да, возможно, если ранее в ходе врождённой или приобретённой болезни развилась та или иная функциональная недостаточность.

Изменения в тканях организма либо изменения в функционировании систем организма в ходе болезни может носить обратимый или необратимый характер. Соответственно, в первом случае болезнь заканчивается выздоровлением, а во втором случае — переходом болезни в функциональную недостаточность.

Любое содержательное изменение в тканях или функционировании систем организма будет объективно проявляться, то есть будут иметь место симптомы, которые можно выявить при опросе, физикальном, лабораторном либо инструментальном исследовании. Задача врача — выявить содержательные изменения в организме и дать им верную оценку.

Другая сторона явления «болезнь» — её форма. Форма болезни реализуется в виде процессов (патологических и приспособительно-восстановительных), которые в совокупности составляют её. Как и содержание болезни, её форма — процессы, составляющие болезнь, — могут быть специфическими, определяющими сущность болезни, присущие лишь этой болезни, и общими, присущими типу болезни либо болезни вообще. Специфические процессы, в своей совокупности, неизменно присутствуют, составляя типическую форму этой болезни, а общие процессы обеспечивают вариабельность её форм при неизменных специфических чертах. Форма заболевания — процессы, её образующие, в отличие от содержания, которое характеризуется наступлением того или иного состояния, — проявляется длительностью протекания, локализацией, масштабом, направленностью.

Например, при ушибе мягких тканей руки болезнь реализуется в следующих формах. Во-первых, в форме воспаления ушибленных тканей: оно представляет собой процесс уничтожения функционально несостоятельных тканей. Во-вторых, процессы локализации заболевания-травмы (спазм сосудов, тромбообразование и др.). В-третьих, противодействие повреждению запуском лизиса и фагоцитоза поврежденных клеток. В-четвёртых, процессы временного приспособления. В-пятых, процессы регенерации поврежденных тканей.

Пример — форма реализации болезни Грейвса. Началом болезни Грейвса является процесс аутоиммунного стимулирования тироцитов. Следующий процесс — это изменение нормального алгоритма выработки Т3 и Т4 тироцитами и переход их на гипервыработку, в результате чего происходит процесс усиления анаболизма и катаболизма с преобладанием последнего в тканях органов-мишеней, что является патологическим процессом. Приспособительно-восстановительные процессы заключаются в следующем: во-первых, в адаптации тироцитов к гиперстимуляции, во-вторых, в снижении чувствительности тканей к тиреоидным гормонам (ТГ).

Как уже говорилось, болезнь есть совокупность процессов повреждения или возмущения систем организма в результате действия внешних или внутренних факторов при условии исчерпания адаптивных возможностей, приводящих к нарушению функционирования организма, а значит потери равновесия его и процессов восстановления утраченного равновесия. Таким образом, болезнь есть совокупность двух типов процессов — патологических и приспособительно-восстановительных.

Дадим их классификацию:

- Процессы патологические: повреждение, возмущение — нарушение функции.

- Процессы приспособительно-восстановительные: адаптивные, противодействие повреждению или возмущению, локализация повреждения или возмущения, временного приспособления, регенеративные, постоянные приспособительные.

Вышеуказанные процессы представляют собой формы существования болезней, вне этих процессов-форм болезнь не существует. Каждый из этих типов и подтипов процессов в свою очередь может подразделяться на виды, например, процессы повреждения клетки, органов, функциональной системы и т. д.

Болезнь, как правило, — не один процесс, а целый набор в их последовательности и координации. То есть форма болезни — это процессы в определённой последовательности и взаимосвязи. Таким образом, процессы, образующие болезнь, есть элементы, слагающие её. А последовательность их, координация и взаимосвязь между ними составляют структуру болезни. Содержанием болезни являются специфические, несвойственные здоровому, нормально функционирующему организму изменения произошедшие в нем.

Понятно, что форма и содержание болезни представляют собой единое целое.

Содержательные изменения в организме обусловлены соответствующими процессами, они не могут происходить вне их. Отсутствие одного из компонентов означает выход организма из явления болезнь. Так, если мы наблюдаем протекание какого-либо процесса в организме, но он не приводит к патологическому изменению, значит мы не можем говорить о протекании болезни. С другой стороны, если мы видим наступившие патологические изменения, но никаких патологических процессов не происходит, значит, это уже не болезнь, а наступившая функциональная недостаточность. Форма и содержание только в совокупности образуют болезнь и полностью её определяют. При наличии только формы или только содержания это есть не болезнь, а иное.

Определим границы, в которых может существовать болезнь.

Границами болезни являются начало (процесс повреждения или возмущения) и окончание (возвращение организма к первоначальному функционированию, либо наступление функциональной недостаточности, либо смерть организма). Этиологический фактор, хоть и не входит в границы болезни, однако знание его необходимо с точки зрения его прекращения, и в этом смысле он является необходимой характеристикой болезни.

Исходя из вышесказанного, определить природу болезни и её классифицировать можно по набору патологических процессов, её составляющих, и этиологическому фактору. Ход болезни определяется её второй составляющей — приспособительно-восстановительными процессами в организме. Таким образом процесс диагностики заболевания сводится к выявлению патологических процессов и этиологического фактора, определению их очерёдности и координации и установления формулы заболевания, а уже по формуле заболевания определение наименования болезни. Вторая часть диагностики — выявление приспособительно-восстановительных процессов, определяющих ход течения заболевания и, соответственно, его исход.

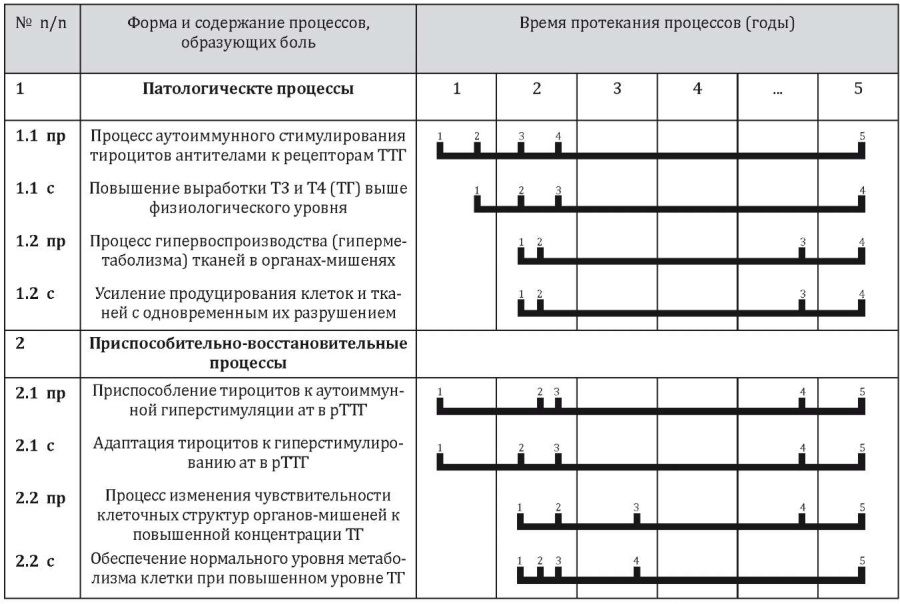

Рассмотрим структуру, форму и содержание болезни на примере болезни Грэйвса. Наиболее наглядно эти показатели можно представить с применением графического способа описания болезни.

Границами болезни Грейвса будем считать начало (момент стимуляции тироцитов антителами к рецептору ТТГ) и окончанием (прекращение нарушения регулирования выработки Т3 и Т4 (радикальное лечение с удалением щитовидной железы или смерть пациента)). Описание болезни представлено в таблице 1.

Таблица 1

Графическое представление болезни Грэйвса

Примечание. 1 патологические процессы:

Процесс 1.1. Процесс аутоиммунного стимулирования тироцитов антителами к рецептору ТТГ (ат к рТТГ): точка 1 — начало аутоиммунного стимулирования; точка 2 — стойкое повышение нижнего базального уровня Т3 и Т4 (ТГ); точка 3 — стойкое превышение верхнего уровня ТГ; точка 4 — достижение максимального уровня выработки ТГ для данного больного; точка 5 — окончание нарушения регулирования выработки ТГ. Содержание процесса 1.1. Повышение концентрации ТГ выше физиологического уровня: точка 1 — повышение концентрации ТГ до максимально физиологического уровня; точка 2 — превышение концентрации ТГ выше верхнего физиологического уровня; точка 3 — достижение максимальной концентрации ТГ у конкретного пациента; точка 4 — прекращение выработки ТГ.

Процесс 1.2. Процесс гипервоспроизводства (гиперметаболизма) тканей в органах мишенях: точка 1 — гиперметаболизма в органах мишенях; точка 2 – усиление гиперметаболизма в органах мишенях; точка 3 – максимальный гиперметаболизм в органах мишенях; точка 4 – снижение гиперметаболизма за счет истощения энергетических ресурсов; точка 5 – прекращение гиперметаболизма. Содержание процесса 1.2. Усиление продуцирования клеток и тканей с одновременным их разрушением: точка 1 — начало сдвига равновесия между анаболизмом и катаболизмом в сторону катаболизма; точка 2 — выраженный сдвиг в сторону катаболизма; точка 3 — дальнейший сдвиг метаболизма в сторону катаболизма на фоне максимального анаболизма с началом деградационных процессов в органах-мишенях; точка 4 — ослабление метаболизма с усилением деградации; точка 5 — прекращение процессов.

2. Приспособительно-восстановительные процессы. 2.1. приспособление тироцитов к аутоиммунной гиперстимуляции ат к рТТГ: точка 1 — начало гиперплазии тироцитов, подвергнутых аутоиммунной атаке; точка 2 — массовая гиперплазия и гипертрофия тироцитов, подвергнутых аутоиммунной атаке; точка 3 — достижение максимальной гиперплазии и гипертрофии тироцитов; точка 4 — начало инволюции гипертрофированных и гиперплазированных тироцитов; точка 5 — прекращение адаптивных реакций. Содержание процессов 2.1. адаптация тироцитов к гиперстимулированию ат к рТТГ: точка 1 — гипертрофия отдельных тироцитов при нормальном функционировании других тироцитов; точка 2 — охват гиперплазией и гипертрофией всех тироцитов и увеличение размеров щитовидной железы (ЩЖ); точка 3 — максимальное увеличение размеров и количества тироцитов; точка 4 — дегенерация тироцитов; точка 5 — прекращение приспособительной реакции.

2.2. Процесс изменения чувствительности клеточных структур органов-мишеней к повышенной концентрации ТГ: точка 1 — начало процесса включения механизмов снижения чувствительности к повышенному уровню ТГ; точка 2 — максимальная реализация адаптации к повышенному уровню ТГ; точка 3 — срыв адаптации к повышенному уровню ТГ; точка 4 — деградация механизмов адаптации; точка 5 — прекращение адаптивных процессов. Содержание процесса 2.2. Обеспечение нормального уровня метаболизма клетки при повышенном уровне ТГ: точка 1 — включение механизмов адаптации к повышенному уровню ТГ на клеточном уровне; точка 2 — включение всех механизмов поддержания нормального внутриклеточного метаболизма при повышенном уровне ТГ; точка 3 — патологическое повышение внутриклеточного метаболизма при высоком уровне ТГ; точка 4 — дальнейшее нарастание патологического внутриклеточного метаболизма; точка 5 — прекращение адаптации.

За пределами данного описания болезни Грэйвса осталось, во-первых, болезнь иммунной системы, которая и привела к извращенной реакции — аутоиммунной атаке на собственные неизмененные (нормальные) тироциты. Во-вторых, осложнения болезни Грэйвса — заболевания органов-мишеней для Т3 и Т4 вследствие их гиперстимулирования. Аутоиммунная болезнь закончилась событием — возникновением недостаточности иммунной системы в форме выработки аутоантител к собственным нормальным тироцитам. Осложнения болезни — это не продолжение болезни, а реализация их в двух возможных формах (возникновение новой болезни либо функциональная недостаточность органа или системы). Этиологической причиной этих двух форм является болезнь, вызывавшая эти осложнения. В данном случае осложнением болезни Грэйвса будет поражение тех или иных органов-мишеней, например, со стороны сердечно-сосудистой системы — стойкая тахикардия, нарушения ритма по типу фибрилляции предсердий, сердечная недостаточность, развитие вторичной артериальной гипертензии, со стороны нервной и психической систем — мелко размашистый тремор, повышенная лабильность нервной системы вплоть до развития острого психоза, депрессия и др., со стороны печени — развитие токсического гепатита и др.

Таким образом, вышеприведенный подход к описанию болезни через её форму и содержание позволяет её точно определить. В свою очередь это означает переход от диагностики «по похожести» к диагностике методом логического вывода. В самом деле, каждому содержательному патологическому и приспособительно-восстановительному процессу свойственен определённый набор симптомов (анамнестических, физикальных, лабораторных, инструментальных), который позволяет точно определить его наличие. Определив же процессы, которые протекают в организме, по их совокупности, суперпозиции, доктор точно определяет вид и наименование болезни.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Волкова Н.И., Волков А.В. К вопросу о понятии «болезнь». Профилактическая медицина. 2022;25(2):81-85. DOI: 10.17116/profmed20222502181

Об авторах

Н. И. ВолковаРоссия

Наталья Ивановна Волкова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней No 3

Ростов-на-Дону

А. В. Волков

Россия

Волков Андрей Владимирович, предприниматель

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Волкова Н.И., Волков А.В. Форма и содержание "Болезни". Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):116-121. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-116-121

For citation:

Volkova N.I., Volkov A.V. Form and content of «disease». South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(2):116-121. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-2-116-121