Перейти к:

Клинический портрет амбулаторного пациента с сахарным диабетом 2 типа

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-50-59

Аннотация

Цель: оценить клинический статус, метаболический профиль и проводимую кардиотропную, сахароснижающую терапию у амбулаторных больных с сахарным диабетом 2 типа в реальной клинической практике.

Материал и методы: проанализированы амбулаторные карты 81 пациента обоего пола (средний возраст — 63,7+1,3 года, 33 (40,7%) мужчины с сахарным диабетом 2 типа, находящихся под диспансерным наблюдением в одной из поликлиник г. Краснодара). У всех пациентов оценивали некоторые клинические («стаж» диабета, индекс массы тела) параметры, уровень артериального давления, лабораторные показатели (гликемия натощак, гликированный гемоглобин, общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицериды и проводимую медикаментозную (антигипертензивную, липидкорригирующую, антитромботическую, сахароснижающую) терапию.

Результаты: среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа типа преобладали женщины, большая часть больных имела ожирение 1 степени. У 27,2% отсутствовала документированная сопутствующая кардиальная патология, у остальных имела место артериальная гипертензия и ИБС. Антигипертензивная терапия включала от 2-х до 5-ти препаратов, в том числе все пациенты получали ингибиторы АПФ или сартаны, которые в 2/3 случаев комбинировались с амлодипином и в равном количестве с диуретиками и бета-адреноблокаторами. Только 8,5% больных достигли целевого уровня артериального давления. Гиполипидемическая терапия у более 90% больных включала статины в неадекватно низких дозах, что приводило к недостижению целевого уровня липопротеидов низкой плотности у 95% больных. Антитромботическую терапию принимали более 90% больных, но у четверти из них без документированных показаний. У каждого четвертого амбулаторного пациента с сахарным диабетом 2 типа диагностирована неклапанная фибрилляция предсердий. Прямые оральные антикоагулянты получало только 71,4% больных. Среди средств сахароснижающией терапии преобладали пероральные препараты (метформин, производные сульфонилмочевины) или их комбинация с инсулинами.

Заключение: у большинства обследованных амбулаторных больных с СД 2 типа не достигались основные цели кардиотропной и сахароснижающей терапии. Для улучшения прогноза и качества жизни таких пациентов необходимо проведение комплексного адекватного лечения, основанного на современных рекомендациях.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кудряшов Е.А., Скибицкий В.В., Заболотских Т.Б., Кудряшова Ю.А. Клинический портрет амбулаторного пациента с сахарным диабетом 2 типа. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(3):50-59. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-50-59

For citation:

Kudryashov E.A., Skibitsky V.V., Zabolotskikh T.B., Kudryashova Y.A. Сlinical portrait of the ambulatory patient with diabetes 2 types. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(3):50-59. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-50-59

Введение

Сахарный диабет (СД) 2 типа — одно из самых распространённых и неуклонно прогрессирующих неинфекционных заболеваний в мире, которое наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), заболеваниями органов дыхания и онкопатологией являются основной причиной смертности и инвалидизации в мире. За последние 10 лет численность пациентов с СД в мире удвоилась [1–3]. В РФ на учёте по поводу разных типов СД состоит около 5 миллионов человек. Но, по мнению экспертов, это — лишь верхушка айсберга. Реальное количество таких больных может быть в 2 раза больше и составлять около 7% населения нашей страны [2][4].

Основными причинами смерти у больных с СД 2 типа являются ССЗ — инфаркт миокарда, инсульт, хроническая сердечная недостаточность. Поэтому улучшения прогноза у таких больных можно добиться только при комплексном воздействие на основные факторы риска ССЗ (артериальную гипертензию (АГ), гиперлипидемию, ожирение, гипергликемию, гиперкоагуляцию, присутствующие у больных с СД 2 типа) [1][5–8].

Основное бремя лечения таких больных ложится на амбулаторное звено здравоохранения. Ведение такого пациента предполагает комплексный (командный) подход с участием эндокринолога, кардиолога/терапевта, невролога и др. с проведением адекватной кардиотропной, сахароснижающей терапии, основанной на современных клинических рекомендациях. В связи с этим, в нашем исследование мы попытались набросать своеобразный «клинический портрет» пациента с СД 2 типа, то есть оценить проводимую терапию и её эффективность у диспансерных больных одной из поликлиник города Краснодара.

Цель исследования — оценить клинический статус, метаболический профиль и проводимую антигипертензивную, гиполипидемическую, антитромботическую и сахароснижающую терапию у амбулаторных больных с СД 2 типа в реальной клинической практике.

Материалы и методы

Проанализированы амбулаторные карты 81 пациента обоего пола (средний возраст — 63,7+1,3 года, 33 (40,7%) мужчины с СД 2 типа, находящихся под диспансерным наблюдением в одной из поликлиник г. Краснодара). У всех пациентов оценивали некоторые клинические параметры («стаж» диабета, индекс массы тела (ИМТ), уровень артериального давления (АД), лабораторные показатели углеводного (гликемия натощак, гликированный гемоглобин (HbA1c) и липидного (общий холестерин (ОХ), липопротеиды высокой (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ) обменов, а также проводимую медикаментозную (антигипертензивную, гиполипидемическую, антитромботическую, сахароснижающую) терапию.

Результаты

Среди амбулаторных больных с СД 2 типа преобладали пациентки женского пола 48 (59,3%). «Стаж» (продолжительность течения) СД 2 типа составил в среднем 11,34+0,76 лет. Показатель ИМТ в среднем по группе 32,1+0,58 кг/м2, что соответствует 1-й степени ожирения [6]. Распределение больных в зависимости от значений ИМТ представлено в таблице 1.

Таблица 1

Показатель ИМТ у обследованных пациентов с СД 2 типа (n=81)

|

Показатель |

Количество больных, n (%) |

|

Нормальная масса тела (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) |

2 (2,5) |

|

Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-29,9 кг/м2) |

31(38,3) |

|

I степень ожирения (ИМТ 30,0-34,9 кг/м2) |

29(35,8) |

|

II степень ожирения (ИМТ 35,0-39,9 кг/м2) |

9(11,1) |

|

III степень ожирения (ИМТ более 40,0 кг/м2) |

10(12,3) |

|

Итого |

81(100) |

Как следует из таблицы, только 2,5% пациентов имели нормальную массу тела. Более половины больных с СД 2 типа имели ожирение I–III степени, у остальных выявлена избыточная масса тела. Как известно, повышение ИМТ способствует инсулинорезистентности и прогрессированию нарушений углеводного и липидного обменов, дестабилизации АГ. Такая высокая распространённость ожирения среди этой категории больных может говорить о недостаточном контроле рациона питания и низкой физической активности [6].

Сахарный диабет 2 типа является высоко коморбидным заболеванием, сопровождаясь повышением АД, прогрессированием атеросклероза, поражением почек [5]. Однако у 22 (27,2%) обследованных больных отсутствовали АГ и клинические проявления ИБС. У этих пациентов выявлены целевые показатели АД, и они не получали антигипертензивной терапии. Большая часть пациентов (36; 44,4%) имела сопутствующую АГ. Примечательно, что ни у кого из больных не выявлено изолированной ИБС, а вот сочетание её с АГ — у 23 (28,4%) больных. Среди этих пациентов 11 (13,6%) перенесли инфаркт миокарда, 3 (3,7%) — ишемический инсульт, у 21 (25,9%) выявлены различные формы фибрилляции предсердий.

Уровни систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) у пациентов с АГ (n=59), получавших лечение, в среднем по группе составил 141,3+1,28/87,5+0,88 мм рт. Ст., что превышает целевые уровни АД [7][8].

Пациенты с АГ и АГ+ИБС (n=59) получали от 2 до 5 антигипертензивных препаратов (в среднем 2,47+0,09 препарата). В качестве антигипертензивной терапии все пациенты принимали блокаторы ренин-ангиотензин альдостероновой системы (РААС)-ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (таблица 2).

Таблица 2

Антигипертензивная терапия у пациентов с СД 2 типа в сочетании с АГ и АГ+ИБС (n=59)

|

Показатель |

Количество больных, n(%) |

|

Ингибиторы АПФ |

28 (47,5) |

|

Блокаторы рецепторов ангиотензина II |

31(52,5) |

|

Блокаторы медленных кальциевых каналов |

39(66,1) |

|

Диуретики |

22(37,3) |

|

Бета-адреноблокаторы |

22(37,3) |

Более 2/3 больных принимали блокатор медленных кальциевых каналов (БМКК) в виде амлодипина, одинаковое число больных получали диуретики (гидрохлоротиазид, индапамид, торасемид) и бета-адреноблокаторы (бисопролол, метопролол, небиволол).

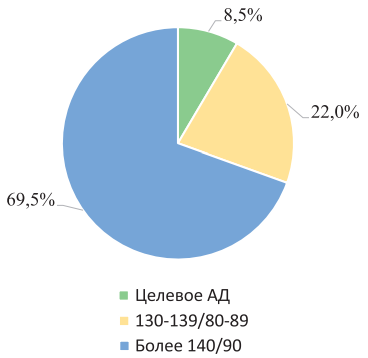

Однако целевой уровень (ЦУ) АД (<130/<80 мм Hg) достигло только 5(8,5%) из 59 больных, у остальных АД превышало целевые значения (рис. 1).

Как видно из рисунка, несмотря на прием препаратов более 2/3 амбулаторных больных с СД 2 типа не достигали ЦУ АД. У каждого пятого пациента регистрировалось «высокое нормальное» АД.

Таким образом, подавляющее число амбулаторных больных с СД 2 типа имели разной степени ожирение и, несмотря на адекватный набор препаратов, неконтролируемую артериальную гипертензию.

Рисунок 1. Эффективность антигипертензивной терапии у больных с СД 2 типа в сочетании с АГ и АГ+ИБС (n=59)

Липидснижающая терапия

У всех больных определялись основные показатели липидного и углеводного обмена (табл. 3).

Таблица 3

Лабораторные показатели липидного и углеводного обмена у амбулаторных больных с СД 2 типа (n=81)

|

Показатель |

Значение показателя (M+m) |

|

ОХ, ммоль/л |

5,74+0,11 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,22+0,13 |

|

ЛПНП, ммоль/л |

3,44+0,12 |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,23+0,03 |

|

Гликемия натощак, ммоль/л |

9,07+0,27 |

|

Уровень HbA1c, % |

7,84+0,16 |

Значения ОХ, ТГ и ЛПНП превышали целевые показатели для данной категории больных и требовали медикаментозной коррекции [9].

Липидснижающая терапия амбулаторных пациентов с СД 2 типа представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Липидснижающая терапия у амбулаторных больных с СД 2 типа (n=81).

Как видно из рисунка 2, 6(7,4%) больных вообще не получали препараты. Фибраты были назначены у 5(6,1%) больных в виде комбинации со станинами. Подавляющее большинство больных (74; 91,4%) принимало статины (розувастатин или аторвастатин) в средней дозе 16,25 мг и 16,8 мг соответственно. Пациентам с СД 2 типа при статинотерапии (n=74), чаще назначался аторвастатин (66 больных, 89,2%), розувастатин (8 больных, 10,8%). Аторвастатин назначался в разных дозировках (рис. 3).

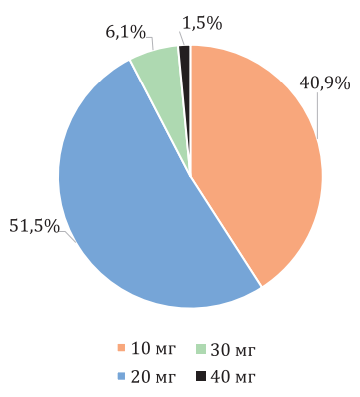

Рисунок 3. Пациенты с СД 2 типа, получавшие различные дозы аторвастатина (n=66).

Минимальная доза (10 мг) была назначена 27 (40,9%) больным, 20 мг — 34 (51,5%) больным, что является недостаточной для этой категории пациентов, так как не позволяет у всех больных достичь ЦУ показателей липидного спектра [9][10].

Наличие СД 2 типа предполагает высокий или очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений с целевым уровнем ЛПНП <1,8 и <1,4 ммоль/л соответственно [9][10].

Однако уровень ЛПНП <1,8 ммоль/л был достигнут у 3 (3,7%) больных и у 1 (1,23%) — <1,4 ммоль/л, хотя у 14(17,3%) больных в анамнезе инфаркт миокарда и/или ишемический инсульт. Целевой уровень триглицеридов (<1,7 ммоль/л) был достигнут у 38 (46,9%) амбулаторных пациентов с СД 2 типа. Добиться ЦУ липидного спектра на монотерапии удается не всегда, поэтому целесообразно добавление к лечению эзетимиба. Но, как видно из рисунка 2, ни один из больных с СД 2 типа не получал этот препарат.

Таким образом, большинство амбулаторных пациентов с СД 2 типа получала монотерапию гиполипидемическими средствами, но при этом не достигало ЦУ ЛПНП и триглицеридов из-за неадекватной дозы и отсутствия комбинации препаратов.

Антитромботическая терапия

Наличие СД 2 типа не предполагает обязательного назначения антитромботической терапии без наличия клинических проявлений атеросклероза (ИБС, инсульт/транзиторная ишемическая атака, атеросклероз периферических артерий и т.д.) [9][10]. В нашем исследовании 44 (54,3%) пациента не получали антитромботическую терапию, но 3 (6,8%) из них имели абсолютные показания для приёма антиагрегантов (наличие документированной ИБС).

Из 37 (45,7%) пациентов, получавших антитромботическую терапию, 10 (27%) не имели для этого документированных показаний, что повышает риск геморрагических осложнений.

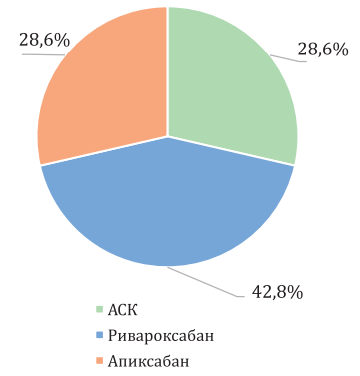

У 21 (25,9%) амбулаторных пациентов с СД 2 типа были выявлены различные варианты фибрилляции предсердий. Все пациенты получали антитромботическую терапию (рис. 4).

Рисунок 4. Антитромботическая терапия у амбулаторных больных с СД 2 типа и фибрилляцией предсердий (n=21).

Средний балл по шкале CHA2DS2-VASc составил 4,2+0,09, что, согласно рекомендациям, требует назначения прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) [11].

Но, как видно из рисунка 4, около 1/3 больных получали ацетилсалициловую кислоту (АСК), что является бюджетным, но малоэффективным средством в предотвращении тромботических осложнений (инсульт, ТЭЛА). Остальные 2/3 пациентов принимали ингибиторы Ха-фактора (ПОАК) — апиксабан или ривароксабан, — но последний из них назначался в 1,5 раза чаще, что, очевидно, обусловлено удобством однократного приема препарата в сутки. Никто из больных не получал варфарин.

Сахароснижающая терапия

Показатели уровня глюкозы натощак и гликированного гемоглобина в среднем по группе превышали целевые значения (табл. 3) [2].

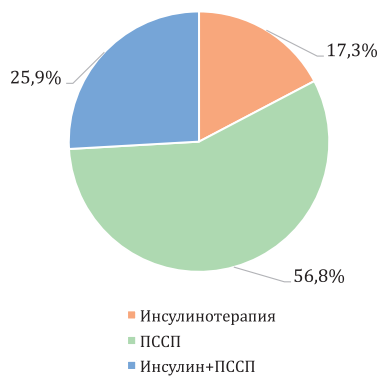

Все амбулаторные пациенты с СД 2 типа принимали сахароснижающую терапию в виде моно- или комбинированной терапии (рис. 5).

Рисунок 5. Сахароснижающая терапия у амбулаторных больных с СД 2 типа.

Примечание: ПССП — пероральные сахароснижающие препараты

Более половины пациентов (n=46) принимало пероральные сахароснижающие препараты (ПССП), около четверти (n=21) — комбинировало их с инсулином, остальные получали только инсулин (n=14) (рис. 5).

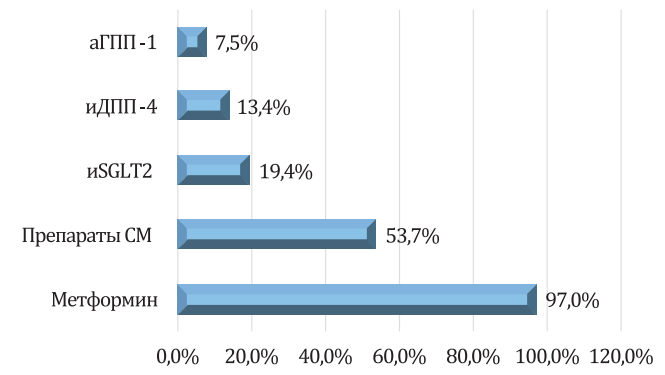

Среди ПССП преобладал единственный представитель бигуанидов (метформин), его получало почти 100% больных (рис. 6).

Рисунок 6. Пероральные сахароснижающие препараты у амбулаторных больных с СД 2 типа (n=67).

Примечание: аГПП-1 — агонисты глюкагоноподобного пептида 1 типа, иДПП-4 — ингибитор дипептидил-пептидазы-4, иSGLT2 — ингибитор натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа, СМ — сульфонилмочевина

У больных с СД 2 типа, согласно рекомендациям [1–3][12], 1-й линией терапии является метформин, а в случае недостаточного снижения гликозилированного гемоглобина (до целевого уровня), а если у пациента есть сердечно-сосудистое заболевание, то стартовым препаратом могут быть агонист ГПП-1 или ингибитор SGLT2. В нашем исследовании эти препараты принимала лишь четверть больных, что отчасти объяснимо их ценовой категорией.

Таким образом, все пациенты с СД 2 типа принимали сахароснижающую терапию, в которой доминировали пероральные препараты класса бигуанидов и производные сульфонилмочевины.

Обсуждение

В нашем исследовании среди амбулаторных пациентов с СД 2 типа преобладали женщины (59,3%). Такое гендерное распределение характерно для популяции больных с сахарным диабетом, что может быть вызвано большей распространённостью ожирения среди женщин и демографической ситуацией (количество женщин больше, чем мужчин в этой возрастной категории) [1][5][13–15].

Среди пациентов, включённых в наше исследование, более половины имело ожирение разной степени выраженности. В других эпидемиологических исследованиях у российских пациентов с СД 2 типа ожирение встречалось реже — 35% [15], 37,7% случаев [16]. В нашей работе ИМТ у пациентов с СД 2 типа в среднем по группе соответствовал 1-й степени ожирения. В аналогичных исследованиях у большинства амбулаторных пациентов с СД 2 типа ИМТ превышал нормальные значения и колебался в среднем по группе от 29,5+5,1 до 32,1+5,2 кг/м2 [5][14][15], как и в нашей работе.

Такая высокая распространённость ожирения среди этой категории больных может говорить о недостаточном контроле рациона питания, низкой физической активности и неадекватной сахароснижающей терапии.

Известно, что АГ одно из самых частых коморбидных состояний при СД 2 типа [1-3][5][7][8][17]. В нашем исследовании у 27,2% пациентов отсутствовали АГ и документированная ИБС, что объясняется, возможно, небольшой продолжительностью течения СД 2 типа. У более 44% диагностирована АГ и у 28,4% имелось сочетание АГ и ИБС. В нашей работе случае АГ и ИБС было заметно меньше по сравнению с другими исследованиями, где АГ выявлена у 100% больных, ИБС — у 67% [16][18]. Случаев изолированной ИБС у пациентов с СД 2 типа не выявлено. Возможно, из-за того, что эти пациенты не испытывали ангинозных болей, имели приемлемый уровень толерантности к физнагрузкам и не проходили обследований (велоэргометрия/тредмил, коронароангиография, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий).

Таким образом, у почти 3/4 амбулаторных больных с СД 2 типа присутствовала сердечно-сосудистая патология, обусловленная прогрессированием макро- и микроангиопатий, гиперактивностью РААС, гиперсимпатикотонией. Полученные нами результаты не противоречат данным много численных исследований, посвящённых проблеме СД 2 типа в сочетании с АГ и ИБС. Распространённость АГ при СД 2 типа колеблется от 27 до 100%, документированной ИБС от 17 до 62% [1–5][7][8][13][14][16–20].

Средний уровень АД у обследованных пациентов с СД 2 типа и АГ составил 141,3+1,28/87,5+0,88 мм рт. ст., что, согласно рекомендациям, превышает целевые значения для всех возрастных групп [7][8]. Аналогичное превышение ЦУ АД у амбулаторных больных с СД 2 типа отмечена и в других исследованиях [14]. Все пациенты с АГ/ИБС в сочетании с СД 2 типа должны принимать блокаторы РААС (иАПФ или БРА). В нашей работе 100% больных получали эти препараты: иАПФ — 47,5%, БРА — 52,5% больных. Оба класса препаратов хорошо изучены и одобрены к применению у данной группы больных (исследования ADVANCE, LIFE, TRASCEND, ONTARGET и др.) обладают схожими антигипертензивными и органопротективными свойствами [3][8][10][20–25]. Как и требуют современные рекомендации, в лечении таких больных необходима комбинация (фиксированная или свободная) препаратов. Пациенты с АГ принимали от 2-х до 5 препаратов, в среднем 2,47+0,09 препарата. Наиболее часто 2-м антигипертензивным препаратом назначался БМКК (исключительно амлодипин) (66,1% больным). Амлодипин — один из самых изученных представителей БМКК 3-го поколения, положительно зарекомендовавший себя во многих клинических исследованиях (ALLHAT, ASCOT и др.), в том числе при СД 2 типа [26–28]. Диуретики (гидрохлоротиазид, индапамид, торасемид) и бета-адреноблокаторы (метопролол, бисопролол, небиволол) назначались одинаково 37,3% больных. Такие комбинации антигипертензивных средств являются рациональными и рекомендованными для лечения АГ в сочетании с СД2 типа и ИБС [7][8]. Однако, несмотря на адекватный набор препаратов, ЦУ АД достигли только 8,5% больных. У 22% больных САД было 130–139 мм рт. ст., ДАД — в пределах 81–89 мм рт. ст., что соответствовало «высокому нормальному» АД. У этой группы больных высока вероятность достижения целевого диапазона АД при коррекции доз и комбинаций препаратов. У остальных 69,5% больных отмечалась неконтролируемая АГ. Во многих эпидемиологических исследованиях получены схожие данные. Контроль АД в различных популяциях колеблется от 8 до 34% [18]. Наиболее частыми причинами являются несоблюдение водно-солевого режима, приём нерациональных комбинаций препаратов, низкая приверженность к лечению, неадекватный гликемический контроль и т. п. [29].

Нарушения липидного обмена при СД 2 типа способствуют прогрессированию макроангиопатии и развитию клинических проявления атеросклероза (ИБС, цереброваскулярной недостаточности, поражению периферических артерий). Поэтому достижение ЦУ показателей липидного спектра с помощью липидкорригирующей терапии является важным компонентом стратегии ведения больных с СД 2 типа. В нашем исследовании показатели ОХ, ТГ и ЛПНП превышали рекомендованные целевые значения. В качестве липидснижающих средств у больных с СД 2 типа рекомендованы статины, фибраты, ингибиторы абсорбции холестерина в кишечнике, ингибиторы PCSK9 [9][30]. В нашем исследовании 7,4% больных вообще не получали липидснижающую терапию. Подавляющее число пациентов принимали статины (91,4%), исключительно в виде аторвастатина или розувастатина. Это достаточно высокий процент больных, вовлечённых в лечение. Так, по данным Ф. Ю. Валикуловой, И. В. Фомина и соавт. (2013), при СД 2 типа только 8,7% диспансерных больных одной из поликлиник г. Нижнего Новгорода получали статины [31]. Обследованным нами пациентам чаще всего назначался аторвастатин (89,2%), розувастатин (10,8%). По данным крупных рандомизированных исследований (CARDS, ASPEN), аторвастатин доказал свою эффективность у пациентов с СД 2 типа [32][33]. Однако в нашем исследовании 40,9% больных получали минимальную (10 мг) дозу препарата и 51,5% больных — 20мг, что соответствует низкодозовой стратегии назначения препарата. Средняя доза аторвастатина и розувастатина составила 16,8 мг и 16,25 мг в сутки соответственно. И, как следствие, у 95,1% обследованных больных уровень ЛПНП не соответствовал целевому [9]. Последний был достигнут только у 1 (1,23%) — менее 1,4 ммоль/л, у 3 (3,7%) — менее 1,8 ммоль/л ЛПНП. Такая же тенденция в назначении доз статинов отмечена и в другом исследовании, где средняя доза аторвастатина у амбулаторных больных с СД 2 типа была 14 мг/сут. [31]. При недостижении ЦУ показателей липидного спектра на максимально переносимых дозах статинов рекомендовано добавить к терапии эзетимиб. В нашем исследовании ни одни из пациентов не получал этот препарат.

Одним их характерных нарушений липидного обмена у больных с СД 2 типа является гипертриглицеридемия [30]. Как показало исследование FIELD, снижение уровня триглицеридов достоверно снижает риск различных сосудистых осложнений СД 2 типа [34]. В нашей работе ЦУ триглицеридов (<1,7 ммоль/л) достигло чуть менее половины больных (46,9%), очевидно, на фоне терапии статинами, так как фенофибрат получали только 5 (6,1%) больных.

Таким образом, гиполипидемическая терапия у обследованных больных с СД 2 типа была неадекватной. Целесообразно назначать более высокие дозы статинов с их обязательной титрацией до достижения ЦУ липидов и при необходимости комбинировать их с фибратами и/или эзетимбом.

Наличие СД 2 типа не предполагает рутинного назначения антитромботических препаратов. Только наличие клинических проявлений атеросклероза и его осложнений, неклапанной фибрилляции предсердий требует назначения этих лекарственных средств (антиагрегантов и/или антикоагулянтов) [2][3][10].

В нашем исследовании у большинства пациентов антитромботическая терапия проводилась в адекватном объёме. Однако 6,8% больных, нуждавшихся в ней, она не назначалась, а 27% пациентов, напротив, получали её при отсутствии документированных показаний, что, безусловно, повышает риск геморрагических осложнений. У каждого четвёртого пациента с СД 2 типа диагностирована ФП со средним баллом по шкале CHA2DS2-VASc 4,2+0,09, что требует назначения ПОАК [11]. Однако только 71,4% больных была назначена терапия ПОАК (апиксабан или ривароксабан), остальные получали ацетилсалициловую кислоту.

Все пациенты, включенные в исследование, принимали сахароснижающие средства — инсулины, ПССП или их комбинацию. Современные рекомендации по лечению больных с СД 2 типа регламентируют в качестве препаратов 1-линии-метформин и/или агонисты ГПП-1 или ингибиторы SGLT2 [1-3][12]. Как и в других исследованиях с участием пациентов российской популяции [15][16][18][35][36], более половины больных (56,8%) получали ПССП, из которых 97% приходилось на метформин, 53,7%-препараты сульфонилмочевины. Препараты новых классов (аГПП-1, иSGLT2) получало немного более четверти больных. Ещё четверть больных (25,9%) получала комбинацию ПССП с инсулинотерапией. Таким образом, большая часть амбулаторных больных с СД2 типа получала адекватное лечение, соответствующее действующим рекомендациям [2].

Заключение

Обследование амбулаторных пациентов с СД 2 типа в реальной клинической практике показало, что среди пациентов с СД 2 типа преобладали женщины, большая часть больных имела ожирение 1 степени.

У 27,2% отсутствовала документированная сопутствующая кардиальная патология, у остальных имела место АГ и ИБС. Антигипертензивная терапия включала от 2 до 5 препаратов, в том числе все пациенты получали блокаторы РААС (иАПФ или БРА), которые в 2/3 случаев комбинировались с амлодипином и в равном количестве (по 37,3%) с диуретиками и бета-адреноблокаторами. На фоне терапии только 8,5% больных достигли целевого уровня АД.

Проводимая гиполипидемическая терапия у более 90% больных включала статины (аторва- или розувастатин) в неадекватно низких дозах, что приводила к недостижению ЦУ ЛПНП у 95% больных. Комбинацию липидснижающих препаратов получало лишь 6,1% больных.

Антитромботическую терапию принимали более 90% больных, но четверть из них — без документированных показаний. У каждого четвертого амбулаторного пациента с СД 2 типа диагностирована неклапанная ФП. Прямые оральные антикоагулянты (апиксабан или ривароксабан) получало только 71,4% больных.

Среди средств сахароснижающией терапии преобладали ПССП (метформин, препараты сульфонилмочевины) или их комбинация с инсулинами. Около четверти больных принимали современные классы препаратов — аГПП-1 или иSGLT2. Для улучшения прогноза и качества жизни амбулаторных больных с СД 2 типа необходимо проведение комплексной адекватной кардиотропной и сахароснижающей терапии с участием кардиолога/терапевта и эндокринолога.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М., Авдеев С.Н., Агальцов М.В., Александрова Л.М., и др. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(4):3235. DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3235.

2. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Под редакцией Дедова И.И., Шестаковой М.В., Майорова А.Ю. М, 2021.

3. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020;41(2):255-323. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz486. Erratum in: Eur Heart J. 2020;41(45):4317. PMID: 31497854.

4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у взрослого населения России (исследование NATION). Сахарный диабет. 2016;19(2):104-12. DOI: 10.14341/DM2004116-17

5. Жернакова Ю.В., Чазова И.Е., Ощепкова Е.В., Шальнова С.А., Конради А.О., Ротарь О.П. и др. Распространенность сахарного диабета в популяции больных артериальной гипертонией. По данным исследования ЭССЕ-РФ. Системные гипертензии. 2018;15(1):56–62. DOI: 10.26442/2075-082X_15.1.56-62

6. Дедов И.И., Шестакова М.В., Мельниченко Г.А., Мазурина Н.В., Андреева Е.Н., Бондаренко И.З. и др. Междисциплинарные клинические рекомендации «Лечение ожирения и коморбидных заболеваний». Ожирение и метаболизм. 2021;18(1):5-99. DOI: 10.14341/omet12714

7. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy339. Erratum in: Eur Heart J. 2019;40(5):475.

8. Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогода С.В., Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Баранова Е.И., и др. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3786. DOI: 10.15829/1560-4071-2020-3-3786

9. Кухарчук В.В., Ежов М.В., Сергиенко И.В., Арабидзе Г.Г., Бубнова М.Г., Балахонова Т.В., и др. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII пересмотр. Атеросклероз и дислипидемии. 2020;1(38):7–42.

10. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, FunckBrentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407-477. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425. Erratum in: Eur Heart J. 2020;41(44):4242. PMID: 31504439.

11. Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo Е., Bax J.J., Blomstrӧm-Lundqvist С., et al. Рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии (EACTS). Российский кардиологический журнал. 2021;26(9):4701. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4701

12. Мамедов М. Н., Корнеева М. Н., Поддубская Е. А., Дудинская Е. Н. Ранние нарушения углеводного обмена: диагностика и лечение в кардиологической практике. Москва: ГНИЦ ПМ; 2017. DOI:10.17116/profmed2017posob01.

13. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Дедов И.И. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее десятилетие? Терапевтический архив. 2019;91(10):4–13. DOI: 10.26442/00403660.2019.10.000364

14. Сапожникова И. Е., Зотина Е. Н. Отношение к болезни пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Терапевтический архив. 2017;89(10):22-27. DOI: 10.17116/terarkh2017891022-27

15. Дробижев М.Ю., Суркова Е.В., Мельникова О.Г. Эпидемиология сахарного диабета у больных, наблюдающихся терапевтами, кардиологами, неврологами. Консилиум Медикум CONSILIUM MEDICUM. 2008;10(12):92-96. eLIBRARY ID: 20302389

16. Верткин А.Л., Скотников А.С., Ховасова Н.О., Магомедова А.Ю., Ястребова О.В. «Путешествие» по замкнутому кругу: пациент с сахарным диабетом на амбулаторном приеме у терапевта. Справочник поликлинического врача. 2013; 6: 29–34. eLIBRARY ID: 21810787

17. Nwaneri С, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. Br J Diabetes Vasc Dis. 2013;13(4):192-207. DOI: 10.1177/1474651413495703

18. Сапожникова И.Е., Тарловская Е.И., Авксентьева М.В. Типичная практика ведения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на амбулаторном этапе в крупном городе, малых городских и сельских поселениях. Терапевтический архив. 2016;88(1):75-81. DOI: 10.17116/terarkh201688175-81

19. Шестакова М.В., Дедов И.И. Сахарный диабет в Российской Федерации: аргументы и факты. Терапевтический архив. 2016;88(10):4 8. DOI: 10.17116/terarkh201688104-8

20. ADVANCE Collaborative Group, Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, Billot L, et al. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;358(24):2560-72. DOI: 10.1056/NEJMoa0802987.

21. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(15):1577-89. DOI: 10.1056/NEJMoa0806470

22. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet. 2002;359(9311):995- 1003. DOI: 10.1016/S0140-6736(02)08089-3

23. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) Investigators, Yusuf S, Teo K, Anderson C, Pogue J, Dyal L, et al. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet. 2008;372(9644):1174-83. DOI: 10.1016/S0140-6736(08)61242-8

24. ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, Pogue J, Dyal L, Copland I, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med. 2008;358(15):1547- 59. DOI: 10.1056/NEJMoa0801317

25. Collier DJ, Poulter NR, Dahlöf B, Sever PS, Wedel H, Buch J, et al. Impact of amlodipine-based therapy among older and younger patients in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOTBPLA). J Hypertens. 2011;29(3):583-91. DOI: 10.1097/HJH.0b013e328342c845

26. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288(23):2981-97. DOI: 10.1001/jama.288.23.2981. Erratum in: JAMA. 2003;289(2):178. Erratum in: JAMA. 2004;291(18):2196. PMID: 12479763.

27. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes TrialBlood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005;366(9489):895- 906. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67185-1.

28. Марченкова Л.А., Макарова Е.В. Мотивация пациентов в достижении эффективности самоконтроля гликемии при сахарном диабете: проблемы и их решения. Consilium Medicum. 2017;19(4):32–35. eLIBRARY ID: 29986442

29. Арутюнов Г.П., Бойцов С.А., Воевода М.И., Гуревич В.С., Драпкина О.М., Кухарчук В.В. и др. Коррекция гипертриглицеридемии с целью снижения остаточного риска при заболеваниях, вызванных атеросклерозом. Заключение Совета экспертов Российского кардиологического общества, Российского научного медицинского общества терапевтов, Евразийской ассоциации терапевтов, Национального общества по изучению атеросклероза, Российской ассоциации эндокринологов и Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019;15(2):282-288. DOI: 10.20996/1819-6446-2019-15-2-282-288

30. Валикулова Ф.Ю., Фомин И.В., Мудрова Л.А., Вайсберг А.Р. Состояние контроля гиперхолестеринемии у больных сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца в условиях амбулаторной практики. CardioСоматика. 2013;4(3):25-27. eLIBRARY ID: 21002841

31. Knopp RH, d’Emden M, Smilde JG, Pocock SJ. Efficacy and safety of atorvastatin in the prevention of cardiovascular end points in subjects with type 2 diabetes: the Atorvastatin Study for Prevention of Coronary Heart Disease Endpoints in non-insulin-dependent diabetes mellitus (ASPEN). Diabetes Care. 2006;29(7):1478-85. DOI: 10.2337/dc05-2415.

32. Livingstone SJ, Looker HC, Akbar T, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, et al. Effect of atorvastatin on glycaemia progression in patients with diabetes: an analysis from the Collaborative Atorvastatin in Diabetes Trial (CARDS). Diabetologia. 2016;59(2):299-306. DOI: 10.1007/s00125-015-3802-6.

33. Keech A, Simes RJ, Barter P, Best J, Scott R, Taskinen MR, et al. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet. 2005;366(9500):1849-61. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67667-2. Erratum in: Lancet. 2006;368(9545):1420. Erratum in: Lancet. 2006;368(9545):1415. PMID: 16310551.

34. Верткин А.Л., Магомедова А.Ю., Ястребова О.В., Казарцева С.С., Алиев М.П., Алиева П.Д. Пациент с сахарным диабетом типа 2 на амбулаторном приеме. Справочник поликлинического врача. 2012;10:65–69. eLIBRARY ID: 22601637

35. Петунина Н.А., Тельнова М.Э. Роль комплексного подхода к лечению пациентов с сахарным диабетом типа 2. Справочник поликлинического врача. 2015;10:33–36.

Об авторах

Е. А. КудряшовРоссия

Кудряшов Евгений Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии

Краснодар

В. В. Скибицкий

Скибицкий Виталий Викентьевич, доктор медицинских наук, проф., заведующий кафедрой госпитальной терапии

Краснодар

Т. Б. Заболотских

Заболотских Татьяна Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии

Краснодар

Ю. А. Кудряшова

Кудряшова Юлия Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии и спортивной медицины

Краснодар

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Кудряшов Е.А., Скибицкий В.В., Заболотских Т.Б., Кудряшова Ю.А. Клинический портрет амбулаторного пациента с сахарным диабетом 2 типа. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(3):50-59. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-50-59

For citation:

Kudryashov E.A., Skibitsky V.V., Zabolotskikh T.B., Kudryashova Y.A. Сlinical portrait of the ambulatory patient with diabetes 2 types. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(3):50-59. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-50-59

JATS XML