Перейти к:

Фармаконадзор: фокус на анализ спонтанных сообщений

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-1-46-52

Аннотация

Цель: на примере данных за 2019–2020 гг. по Ростовской области проанализировать характеристики спонтанных сообщений (СС) о развитии нежелательных лекарственных реакций (НЛР) и изучить их потенциальную корреляционную связь с возрастом, полом пациентов и группой лекарственных средств (ЛС). Материалы и методы: выполнено ретроспективное сравнительное исследование 234 СС о НЛР, зафиксированных по Ростовской области в 2019–2020 гг. Результаты: наибольшее количество СС о НЛРза 2019 и 2020 гг. были связаны с применением ЛС из следующих анатомо-терапевтических групп: «Нервная система», «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и «Противоопухолевые и иммуномодуляторы». В 2019 г., как и в 2020 г., отмечалась статистически достоверная корреляционная связь между показателями группы ЛС и типом НЛР, возраста пациента и исходом развившейся НЛР. Кроме этого, у лиц женского пола установлена достоверная связь между критерием серьёзности НЛР и её исходом. Выводы: результаты, полученные в ходе реализации данного исследования, демонстрируют наличие единых тенденций и предпосылок к развитию НЛР в 2019 и 2020 гг., в связи с чем могут быть учтены при формировании риск-ориентированного алгоритма для предупреждения и максимально раннего выявления НЛР. Это позволит оптимизировать и персонализировать выбор фармакотерапии, сбалансированной по показателю «эффективность–безопасность».

Ключевые слова

Для цитирования:

Литвиненко Т.С., Полинская Т.А., Шишов М.А., Сафроненко А.В., Ганцгорн Е.В. Фармаконадзор: фокус на анализ спонтанных сообщений. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(1):46-52. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-1-46-52

For citation:

Litvinenko T.S., Polinskaya T.A., Shishov M.A., Safronenko A.V., Gantsgorn E.V. Pharmacovigilance: focus on the analysis of spontaneous reports of adverse drug reactions. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(1):46-52. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-1-46-52

Введение

«… Если препарат лишен побочных эффектов,

стоит задуматься: есть ли у него

какие-либо эффекты вообще …»

(Академик АМН СССР Б.Е. Вотчал)

Термин «нежелательная лекарственная реакция» (НЛР) в соответствии с положениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) трактуется как «любой непреднамеренный и вредный для организма человека эффект в условиях применения лекарственного средства в стандартной дозе». При этом, важно отметить, что понятие НЛР не является синонимом термина «побочный эффект». С позиции фундаментальной фармакологии, побочный эффект представляет собой любой второстепенный эффект, вызываемый лекарственным средством (ЛС) и развивающийся параллельно с основным. Хотя побочные эффекты в большинстве случаев оказываются неблагоприятными, иногда они могут иметь положительный терапевтический характер [1].

Распространённость НЛР очень значительна: по данным статистики, на 2019 г. в мире были зарегистрированы до 2 млн НЛР, из которых более 150 тыс. являлись крайне тяжёлыми и имели фатальные последствия. В результате смертность от лекарственно-ассоциированных осложнений выходит на 4–5-е место после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-лёгочных заболевания и травм — ведущих, по данным мировой статистики, причин летальности. Частота госпитализаций, связанных с развившимися у пациентов НЛР, в разных странах мира варьируется от 2 до 21%, но при этом значительная доля подобных осложнений лекарственной терапии потенциально являются предотвратимыми1 [2][3].

Таким образом, совершенно очевидно, что проблема безопасности фармакотерапии является одной из наиболее приоритетных для мирового здравоохранения.

В целях обеспечения непрерывного мониторинга безопасности фармакотерапии разработано и внедрено большое количество методик, среди которых особо значимую роль играют фармакоэпидемиологические исследования. Вне зависимости от конкретного метода мониторинга неотъемлемым этапом мониторинга НЛР является регистрация причинно-следственной связи между возникшей НЛР и использованием того или иного ЛС. Установление НЛР, ассоциированной с ЛС, происходит в случае невозможности исключения таковой [4].

Во многих странах мира, в том числе в России, одну из наиболее эффективных систем фармаконадзора представляет система спонтанной отчётности, в которой основополагающим источником информации являются спонтанные сообщения (СС).

Несмотря на то, что требования ко всем субъектам обращения ЛС по информированию о возникающих лекарственно-ассоциированных осложнениях предусмотрены и установлены рядом нормативных документов (в частности, Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 12.05.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора» и др.), активность в данном направлении нельзя назвать высокой, что, к сожалению, приводит, с одной стороны, к недооценке масштаба самой проблемы НЛР, с другой — к невозможности осуществления максимально объективного её изучения и контроля [5].

Цель исследования — на примере данных за 2019–2020 гг. по Ростовской области проанализировать характеристики СС о НЛР, а также оценить их потенциальную корреляционную связь с возрастом, полом пациентов и анатомо-терапевтической группой ЛС.

Материалы и методы

Для проведения настоящего исследования были использованы результаты, полученные в ходе прошлых ретроспективных описательных исследований СС обо всех НЛР, зарегистрированных в базе данных подсистемы «Фармаконадзор» АИС Росздравнадзора по Ростовской области в 2019 [6] и 2020 [7] гг. Всего подверглись анализу и сравнению 234 СС.

В исследовании изучались исключительно сведения, касающиеся развития НЛР, и их анализ не подразумевал прямой идентификации личности пациентов, поэтому конфиденциальность персональных данных ни в коей мере не была нарушена.

В целях систематизации ЛС была применена анатомо-терапевтическая и химическая классификационная система (АТХ-классификация) ВОЗ. Для определения степени серьёзности развившейся НЛР, использовались критерии, установленные Решением Совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза» (2016). Тип НЛР определялся в соответствии с принятой классификацией ВОЗ: тип реакции A — предсказуемые, дозозависимые; тип B — непредсказуемые, дозонезависимые; тип C — НЛР, связанные с продолжительным использованием ЛС; тип D — отсроченные; тип E — непредсказуемая неэффективность фармакотерапии.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась на ПК в пакете программ IBM SPSS Statistics v.26. Проверка показателей на соответствие нормальному закону распределения проводилась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Учитывая распределение данных, отличное от нормального, дальнейшее сравнение количественных данных выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни, номинальных данных (точного критерия Фишера (р) и критерия Крамера (V)). Корреляционный анализ осуществлялся посредством коэффициента Спирмена (ρ) с последующим применением шкалы Чеддока. Различия между показателями определялись как статистически значимые при уровне p<0,05.

Результаты

В ходе анализа первичных данных было выявлено, что из 111 и 123 СС о развитии НЛР, зарегистрированных в Ростовской области за 2019 и 2020 гг. соответственно, 143 (61,1%) наблюдались у женщин, а 91 (38,9%) — у мужчин. Средний возраст, представленный в виде Me (Q1-Q3), у лиц женского пола составил 40,5 (17,0–59,0) лет, у мужчин — 29,5 (14,0–50,0) лет, а в среднем по выборке (за 2019–2020 гг.) — 32,0 (13,0–53,5) года. Подробные данные о распределении по полу и возрасту пациентов с НЛР, зарегистрированными в 2019 и 2020 гг. в отдельности, представлены в наших прошлых работах [6][7].

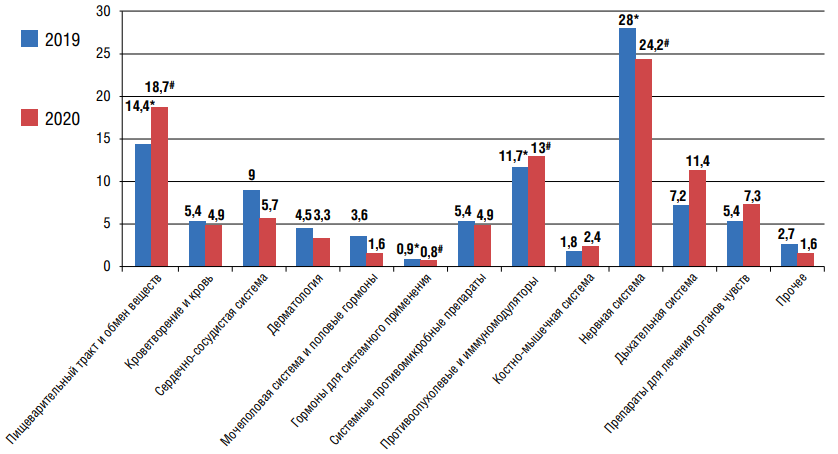

Структура и частота встречаемости СС в 2019–2020 гг. в зависимости от соответствующей анатомо-терапевтической группы ЛС, «ассоциированного» с развитием НЛР, представлена на рисунке 1.

Как видно из представленных на рисунке 1 данных, в 2019 и 2020 гг. наибольшее количество зарегистрированных СС было ассоциировано с применением ЛС из групп «Нервная система» (28% и 24,4%)), «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (14,4% и 18,7%) и «Противоопухолевые и иммуномодуляторы» (11,7% и 13%), и частота возникновения НЛР в группах «лидеров» статистически значимо отличалась от таковой у ЛС других групп сравнения как в 2019 г. (р=0,032; V=0,205), так и в 2020 г. (р=0,025; V=0,211). Наименьшее число СС было вызвано ЛС из группы «Гормоны для системного применения» (0,9% и 0,8%), и это носило статистически значимый характер и в 2019 г. (р=0,032; V=0,205), и в 2020 г. (р=0,025; V=0,211). При этом в 2020 г. по сравнению с 2019 г. частота встречаемости обращений по поводу НЛР была выше по отношению к следующим группам ЛС: «Пищеварительный тракт и обмен веществ», «Противоопухолевые и иммуномодуляторы», «Костно-мышечная система», «Дыхательная система» и «Препараты для лечения органов чувств». Однако статистически значимых различий между показателями за 2019 и 2020 гг. найдено не было (р=0,162; V=0,257).

Рисунок 1. Частота встречаемости (%) НЛР в отдельных группах ЛС (по АТХ-классификации ВОЗ) в 2019 и 2020 гг.

Примечания: * — отмечены статистически значимые отличия частоты возникновения НЛР между отдельными группами ЛС в 2019 г.; # — отмечены статистически значимые отличия частоты возникновения НЛР между отдельными группами ЛС в 2020 г.

При оценке частоты встречаемости случаев НЛР по ЛС в соответствии с АТХ-классификацией, между мужчинами и женщинами статистически значимых различий ни в 2019, ни в 2020 гг. найдено не было. Однако в 2019 г. у лиц женского пола по сравнению с представителями мужского пола чаще встречались НЛР со стороны группы ЛС, влияющих на пищеварительную систему и обмен веществ, а также сердечно-сосудистую систему; при этом, в 2020 г. наблюдалась некая тенденция увеличения частоты обращений среди лиц женского пола по отношению к ЛС, влияющим на желудочно-кишечный тракт и метаболизм, противоопухолевым ЛС и иммуномодуляторам, а также ЛС, влияющим на нервную и дыхательную системы, но данные результаты были статистически незначимыми (р>0,05).

По типу НЛР, возникшие в 2019 и 2020 гг., имели распределение, представленное в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение частоты встречаемости типов НЛР в 2019 и 2020 гг. (согласно классификации ВОЗ)

Тип НЛР | Год публикации СС о НЛР | p | V | ||||

2019 | 2020 | ||||||

% | n | % | n | ||||

1. | Тип реакции А | 52,3 | 58 | 53,7 | 66 | 0,319 | 0,123 |

2. | Тип реакции В | 28,8 | 32 | 32,5 | 40 | ||

3. | Тип реакции С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

4. | Тип реакции D | 0 | 0 | 3,2 | 4 | ||

5. | Тип реакции E | 18,9 | 21 | 10,6 | 13 | ||

Всего | 100 | 111 | 100 | 123 | |||

Примечание: р — точный критерий Фишера; V — критерий Крамера.

Таким образом, в ходе анализа данных было установлено, что частота встречаемости отдельных типов НЛР статистически значимых различий между показателями 2019 и 2020 гг. не имела. Однако как в 2019 г., так и в 2020 г. наиболее часто фиксировались СС о развитии НЛР типа А. Отдельно следует отметить тот факт, что в 2020 г. в отличие от 2019 г. в 3,2% случаев наблюдались НЛР типа D.

В ходе анализа частоты встречаемости типов НЛР статистически значимых различий между лицами женского и мужского пола выявлено не было. Важно подчеркнуть, что и в 2019 г., и в 2020 г. среди лиц женского пола тип реакции А встречался чаще, чем у лиц мужского пола: в 2019 г. — у 55,3% женщин и 47,3% мужчин, в 2020 г. — у 59,6% и 43,1% представителей женского и мужского пола соответственно.

Структура СС в 2019–2020 гг. в зависимости от критерия серьезности НЛР представлена в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение частоты встречаемости типов серьезности НЛР в 2019 и 2020 гг.

Критерий серьезности НЛР | Год публикации СС о НЛР | p | V | ||||

2019 | 2020 | ||||||

% | n | % | n | ||||

1. | Клинически значимое явление неприменимо | 18 | 20 | 12,2 | 15 | 0,004 p1-3=0,021 p2-3=0,011 p3-4=0,038 | 0,218 |

2. | Клинически значимое явление | 61,3 | 68 | 50,4 | 62 | ||

3. | Угроза жизни | 13,5 | 15 | 34,1 | 42 | ||

4. | Госпитализация или продление срока госпитализации | 7,2 | 8 | 3,3 | 4 | ||

Всего | 100 | 111 | 100 | 123 | |||

Примечание: р — точный критерий Фишера; Post-Hoc; V— критерий Крамера

Как видно из представленных в таблице 2 данных, было установлено, что частота встречаемости отдельных НЛР, согласно классификации по критерию их серьёзности, в 2019 и 2020 гг. имела статистически значимую разницу. В частности, в 2020 г. «Угроза жизни» статически значимо чаще встречалась, чем «Клинически значимое явление неприменимо» и «Госпитализация/Продление срока госпитализации», а в 2019 г. «Клинически значимое явление неприменимо» регистрировалось чаще по сравнению с «Угроза жизни» и «Госпитализацией/Продление срока госпитализации».

Что касается гендерных особенностей, то по критерию серьёзности НЛР статистически значимой разницы между лицами женского и мужского пола, по данным СС, как за 2019 г. (р=0,163; V=0,244), так и за 2020 г. (р=0,162; V=0,257) не было. При этом в 2019 г. среди лиц женского пола чаще наблюдалось «Клинически значимое явление неприменимо» (47,4% случаев), среди лиц мужского пола — «Клинически значимое явление» (68,4% наблюдений), а в 2020 г. и у мужчин (58,6% СС), и у женщин (45,9% СС) чаще регистрировались НЛР типа серьёзности «Клинически значимое явление».

Наконец, по исходу НЛР, возникшие в 2019 и 2020 гг., имели распределение, представленное в таблице 3.

Таблица 3

Сравнение частоты типов исхода НЛР в 2019 и 2020 гг.

Исход нежелательной лекарственной реакции | Год публикации случая нежелательной лекарственной реакции | p | V | ||||

2019 | 2020 | ||||||

% | n | % | n | ||||

1. | Неизвестно | 9,9 | 11 | 5,7 | 7 | 0,018 p2-3=0,036 | 0,199 |

2. | Без изменений | 24,3 | 27 | 14,6 | 18 | ||

3. | Улучшения состояния | 37,8 | 42 | 58,5 | 72 | ||

4. | Выздоровление без последствий | 28 | 31 | 21,2 | 26 | ||

Всего | 100 | 111 | 100 | 123 | |||

Примечание: р — точный критерий Фишера; Post-Hoc; V— критерий Крамера

Таким образом, было установлено, что и в 2019, и в 2020 гг. в большинстве случаев (37,8% и 58,5% соответственно) НЛР разрешалась благоприятно — улучшением состояния пациента. Что касается гендерных особенностей, то между лицами женского и мужского пола не была установлена статистически значимая разница. Среди лиц женского и мужского пола преобладающим исходом НЛР являлось «Улучшение состояния», реже (в обоих случаях) об исходе не было ничего известно.

Выполненный корреляционный анализ данных за 2019–2020 гг. позволил установить следующее.

Группа ЛС по АТХ-классификации не влияла на частоту (p=0,093), степень серьёзности (p=0,132) и исход (p=0,127) НЛР, однако имела корреляционную связь слабой тесноты с типом НЛР (ρ=0,427; р<0,001).

Возраст пациентов младше 18 лет и старше 46 лет имел статистически значимую слабую корреляционную связь по шкале Чеддока с исходом НЛР (ρ=0,238; р<0,001), а между критерием серьёзности НЛР и возрастом пациента связь была статически незначимой(p=0,104).

Пол пациентов не влиял на частоту НЛР (p=0,385) и степень её серьёзности (p=0,175), однако отмечалась тенденция к корреляционной связи с типом НЛР (p=0,075.) При этом у женщин было выявлено статистически значимое влияние слабой силы критерия серьёзности НЛР на её исход (ρ=0,305; p=0,001), чего не наблюдалось у мужчин (p=0,084).

Обсуждение

Стоимость и последствия постмаркетинговых НЛР потенциально могут иметь огромное значение для экономического анализа, как минимум исходя из двух аспектов. Во-первых, затраты, связанные с НЛР, увеличивают общую стоимость использования препарата. Во-вторых, изменение заболеваемости и смертности, ассоциированных с НЛР, снижает совокупную полезность препарата. Оба обстоятельства делают препарат менее привлекательным с экономической точки зрения. Таким образом, понимание реальных клинических и экономических последствий НЛР имеет решающее значение для принятия решений, связанных с финансированием фармацевтической деятельности.

С учетом того, что наибольшее количество СС, зафиксированных в базе «Фармаконадзор» АИС Росздравнадзора по Ростовской области в 2019 и 2020 гг., были связаны с применением ЛС, влияющим на нервную систему (28% и 24,4% соответственно), желудочно-кишечный тракт и метаболизм (14,4% и 18,7%), а также противоопухолевыми и иммуномодулирующими ЛС (11,7% и 13%), то назначение лекарственных препаратов из этих анатомо-терапевтических групп требует дополнительного фармакологического контроля.

Кроме этого, принимая во внимание результаты корреляционного анализа, отдельного учёта и дальнейшего изучения заслуживают выявленные нами связи между группой НЛР и типом развившейся НЛР, а также между возрастом пациентов младше 18 лет и старше 46 лет с исходом НЛР. Для лиц женского пола отдельное внимание следует уделить связи критерия серьезности НЛР с её исходом.

На наш взгляд, активное использование базовых методик фармакоэпидемиологического анализа, в том числе метода СС, является, на наш взгляд, перспективным и важным в аспекте совершенствования имеющихся и разработки новых подходов к оценке безопасности фармакотерапии — актуальнейшего предмета научно-практического интереса для медицины в целом и фармакологии, в частности.

Выводы

- При сравнении данных за анализируемый период были выявлены единые тенденции и предпосылки к развитию НЛР: лидирующие, статистически значимые позиции среди «виновников» развития НЛР как в 2019 г. (р=0,032; V=0,205), так и в 2020 г. (р=0,025; V=0,211), занимают ЛС, влияющие на нервную систему, желудочно-кишечный тракт и метаболизм, а также противоопухолевые ЛС и иммуномодуляторы, что свидетельствует о необходимости дополнительного фармакологического контроля при назначении лекарственных препаратов из этих анатомо-терапевтических групп.

- Учитывая результаты корреляционного анализа совокупности данных за 2019–2020 гг., дальнейшего изучения заслуживают выявленные нами связи между группой НЛР и типом развившейся НЛР(ρ=0,47; р<0,001), а также между возрастом пациентов младше 18 лет и старше 46 лет с исходом НЛР(ρ=0,238; р<0,001). Для женщин отдельно следует учитывать установленную связь слабой тесноты (ρ=0,305; p=0,001) между критерием серьезности НЛР с её исходом.

- Результаты, полученные в ходе реализации данного исследования, могут быть учтены при формировании риск-ориентированного алгоритма предупреждения и максимально раннего выявления НЛР, что в свою очередь позволит оптимизировать и персонализировать выбор фармакотерапии, сбалансированной по показателю «эффективность-безопасность».

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

1. Целевые ориентиры и индикаторы для политики «Здоровье-2020». Версия 3. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/317937/Targets-indicators-Health-2020-version3-ru.pdf

Список литературы

1. Глаголев С.В., Горелов К.В., Чижова Д.А. Развитие системы фармаконадзора в Российской Федерации. Вестник Росздравнадзора. 2019;(2):72–7.

2. Шубникова Е.В., Дармостукова М.А., Букатина Т.М., Каперко Д.А., Вельц Н.Ю., Казаков А.С., Снегирева И.И., Журавлева Е.О., Кутехова Г.В. О зарегистрированных в постмаркетинговый период нежелательных реакциях лекарственных средств. Безопасность и риск фармакотерапии. 2019;7(1):15–22.

3. http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/ru

4. Schiek S., Hildebrandt K., Zube O., Bertsche T. Fall-risk-increasing adverse reactions-is there value in easily accessible drug information? A case-control study. Eur J Clin Pharmacol. 2019;75(6):849-857.

5. Журавлева М.В., Романов Б.К., Городецкая Г.И., Муслимова О.В., Крысанова В.С., Демченкова Е.Ю. Актуальные вопросы безопасности лекарственных средств, возможности совершенствования системы фармаконадзора. Безопасность и риск фармакотерапии. 2019;7(3):109–119.

6. Полинская Т.А., Шишов М.А. Актуальные вопросы фармаконадзора в деятельности медицинских организаций (на примере Ростовской области). Вестник Росздравнадзора. 2022;3:62–67.

7. Литвиненко Т.С. Оценка спонтанных сообщений в системе фармаконадзора. Главврач. 2022;8(238):9-11.

8. Литвиненко Т.С., Сафроненко А.В., Макляков Ю.С., Ганцгорн Е.В., Постникова Е.С., Гайсаев М.О., Брижак В.Г. Анализ спонтанных сообщений как «инструмент» фармаконадзора. Биомедицина. 2022;18(2):40–45.

Об авторах

Т. С. ЛитвиненкоРоссия

Литвиненко Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры фармакологии и клинической фармакологии

Ростов-на-Дону

Т. А. Полинская

Россия

Полинская Татьяна Алексеевна, к.фарм.н., доцент, заведующая кафедрой фармации,

Ростов-на-Дону

М. А. Шишов

Россия

Шишов Михаил Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры фармации

Ростов-на-Дону

А. В. Сафроненко

Россия

Сафроненко Андрей Владимирович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии

Ростов-на-Дону

Е. В. Ганцгорн

Россия

Ганцгорн Елена Владимировна, к.м.н., доцент, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии

Ростов-на-Дону

Рецензия

Для цитирования:

Литвиненко Т.С., Полинская Т.А., Шишов М.А., Сафроненко А.В., Ганцгорн Е.В. Фармаконадзор: фокус на анализ спонтанных сообщений. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(1):46-52. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-1-46-52

For citation:

Litvinenko T.S., Polinskaya T.A., Shishov M.A., Safronenko A.V., Gantsgorn E.V. Pharmacovigilance: focus on the analysis of spontaneous reports of adverse drug reactions. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(1):46-52. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-1-46-52