Перейти к:

Гендерные различия в антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-52-61

Аннотация

Цель: оценка гендерных различий в антигипертензивном эффекте после денервации почечных артерий по результатам офисного и суточного измерения артериального давления (АД) при резистентной артериальной гипертонии в условиях 3-летнего наблюдения.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 80 пациентов с резистентной артериальной гипертоний (РАГ). Пациенты методом стратификационной рандомизации разделены на группу интервенционного лечения, продолжающие приём антигипертензивной терапии (АГТ) (группа радиочастотной денервации (РДН)) и группа медикаментозной терапии (МТ) (пациенты только на медикаментозной терапии). Группы исследования оказались сопоставимы по полу, возрасту, длительности течения артериальной гипертонии (АГ), количеству принимаемых антигипертензивных препаратов, наличию коморбидной патологии. В течение 12 месяцев проводилось сравнительное исследование между группами, дальнейший анализ эффективности оперативного лечения РДН почечных артерий (ПА) проводился в контрольных точках 24 и 36 месяцев, в которых проводилось лабораторное и инструментальное обследование.

Результаты: по данным офисного измерения, АД внутри групп исследования РДН и МТ как у мужчин, так и у женщин оказалось аналогичным. Через 12 месяцев наблюдения между группами сравнения у женщин группы выявилась статистически значимая отрицательная динамика параметров систолического АД (САД) офисного (р<0,01) и диастолического АД (ДАД) офисного (р<0,05). Согласно анализу среднесуточных, среднедневных, средненочных показателей САД, через 12 месяцев в группе РДН по всем основным параметрам наблюдалась динамика снижения (р<0,001). Стоит обратить внимание на то, что в группе МТ среди среднесуточных, среднедневных, средненочных показателей суточного мониторирования АД (СМАД) через 12 месяцев статистически значимых изменений не выявлено. При проведении гендерного анализа показателей СМАД при помощи критерия Фридмена и коррекцией значения р на множественные сравнения на визитах 24 и 36 месяцев продемонстрировало статистически значимое снижение у женщин основных среднесуточных показателей, в то время как у мужчин подобные изменения не установлены.

Заключение: полученные данные свидетельствуют о более выраженном антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии у женщин.

Ключевые слова

Для цитирования:

Микова Е.В., Гапон Л.И., Курмангулов А.А., Криночкин Д.В., Колунин Г.В., Абуева Е.У., Похоренко С.Д. Гендерные различия в антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):52-61. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-52-61

For citation:

Mikova E.V., Gapon L.I., Kurmangulov A.A., Krinochkin D.V., Kolunin G.V., Abueva E.U., Pochorenko S.D. Gender differences in the antihypertensive effect after radiofrequency denervation of the renal arteries in resistant arterial hypertension. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):52-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-52-61

Введение

Во многом эффективность лечения артериальной гипертензии (АГ) обеспечивается достижением целевого уровня артериального давления для предупреждения развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно критериям ВОЗ, приверженность к лечению пациентов определяется соотношением рекомендаций лечащего врача с поведенческими реакциями пациента в соблюдении режима приема антигипертензивного препарата, а также других рекомендаций по улучшению образа жизни пациента в целом. При изучении половых различий авторами нередко наблюдалась большая частота приверженности к антигипертензивной терапии (АГТ) и осуществление контроля артериального давления (АД) у женщин по сравнению с мужским полом [1]. В достижении целевого уровня АД весомую роль заслуживает контакт больного с врачом в выборе оптимальной антигипертензивной терапии для данного пациента. В поиске правильного пути оптимизации ведения пациента с резистентной артериальной гипертензией (РАГ) необходимо придерживаться возможностью интегративного подхода терапии, который охватывал бы все звенья лечебного процесса и систему здравоохранения в целом [2]. В структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) значимую роль в наиболее частом развитии сердечно-сосудистых осложнений играет РАГ. Такие пациенты имеют более высокий риск поражения органов-мишеней, кардиоренальных и фатальных осложнений АГ [3]. Алгоритм диагностики больных РАГ с целью предоставления углубленного спектра методов исследования продемонстрирован в 2021 г. в консенсусе экспертов Российского медицинского общества по АГ и формирует совокупность схем лечения для практикующего врача [4]. Поскольку у большинства пациентов с РАГ должный контроль АД на фоне медикаментозной терапии отсутствует, актуальными являются изучение и внедрение более совершенных и безопасных способов лечения резистентных форм АГ. Невзирая на проведение многоцентровых испытаний по исследованию клинической эффективности различных комбинированных препаратов для лечения ССЗ, не угасает интерес интервенционного воздействия для достижения контроля АД различными методами [5]. Изучаемые чрескожные вмешательства показывают зачастую перспективные результаты за счёт положительных, продолжительных, но несколько ограниченных полученных данных [6,7]. Несомненно, изучение процедуры билатеральной симпатической радиочастотной денервации почечных нервов в рамках контролируемых рандомизированных исследований показывает не только гипотензивный эффект и безопасность метода, но и опосредованное благотворное влияние на течение других патофизиологических процессов, связанных с гиперактивностью симпатической нервной системы (СНС) [8-10]. По прошествии 10 лет изучения эффектов радиочастотной денервации (РДН) были опубликованы некоторые пилотные исследования, посвящённые поиску механизмов и предикторов РДН для проявления наилучшего ответа на интервенционное лечение [11-13].

Цель исследования — оценка гендерных различий клинического эффекта денервации почечных артерий по результатам офисного и суточного измерения АД при резистентной артериальной гипертонии в условиях 3-летнего наблюдения.

Материал и методы

Исследование одобрено Этическим комитетом Тюменского кардиологического научного центра, выполнено в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации, оно соответствует правилам проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации (утверждены МЗ РФ 29.12.98). Согласно критериям включения, в исследование вошли 80 пациентов с резистентной АГ (средний возраст мужчин составил 53,5±9,3 лет, женщин — 58,39±8,4 лет), устойчивое повышение АД выше 140/90 мм рт. ст. на фоне длительного приёма более трёх антигипертензивных препаратов (включая мочегонный). Критериями исключения из исследования считались симптоматический генез АГ, манипуляции на почечных артериях, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 45 мл/мин., стенозы почечных артерий более 50%, наличие осложнений ССЗ до 6 месяцев, затруднения последующего проспективного наблюдения, беременность, психические и ментальные расстройства. Все пациенты подписали информированное согласие для участия в проспективном исследовании. Лабораторное, инструментальное исследование, динамический контроль параметров сердечно-сосудистой системы, а также оценка нежелательных явлений и анализ сопутствующей фармакотерапии проводилось в контрольных точках исследования: исходно, через 12, 24, 36 месяцев. Все участники исследования методом стратификационной рандомизации были поделены на 2 группы: группу РДН составили 40 пациентов с РАГ на антигипертензивной терапии, которым проводилась симпатическая РДН почечных артерий (РДН ПА), и группу медикаментозной терапии (МТ), в которую вошли 40 больных с РАГ, получающих антигипертензивную терапию.

Мужчины составили 47,5% исследуемых с РАГ (38/80), женщины — 52,5% (42/80). Средняя длительность течения АГ составила 19,8±8,3 лет: в группе РДН — 18,6±9,0 лет и 21,0±7,6 лет — в группе МТ. По основным изучаемым параметрам различия между исследуемыми группами оказались статистически не значимы (p>0,05). Основная неизменяемая терапия состояла из ИАПФ или АРА, антагонистов кальция и антагонистов верошпирона, диуретиков, дополнительную группу препаратов составили бетаадреноблокаторы и препараты центрального действия. Среднее количество принимаемых препаратов у одного пациента составило в группе РДН 5,6±0,6, а в группе МТ 5,4±0,7 статистически значимых различий в количестве принимаемой терапии между группами не выявлено.

Всем пациентам проводилась профилактика контрастиндуцированной нефропатии 0,9% раствором хлорида натрия в дозе 1,0 мл/кг/ч (в течение 6 часов). Радиочастотная симпатическая денервация почечных артерий выполнялась в условиях рентгеноперационной. РДН ПА проводилась по одноименной методике, указанной для оборудования фирмы Medtronic, в состав которого входил катетер «Symplicity Flex» и генератор высокочастотного напряжения со встроенными алгоритмами управления подачи энергии под контролем температуры воздействия (Medtronic, США). Выполнялась пункция и катетеризация бедренной артерии справа с целью проведения абдоминальной аортографии с селективной почечной ангиографией по стандартным методикам для оценки анатомии места воздействия. В дальнейшем до дистальной части почечной артерии вводили РЧ-катетер с электродом производя по направлению спирали серию точечных воздействий с шагом ≥ 5 мм и степенью вращения 45 градусов по окружности сосуда и постепенным продвижением по направлению к аорте. Среднее число аппликаций на обе артерии составило 12,85±2,27. После вмешательства на обеих артериях в заключении процедуры выполнялась контрольная ангиография почечных артерий с целью регистрации вероятных повреждений стенки артерии после радиочастотного воздействия. В среднем продолжительность операции составила 68,00±10,93 минут. После удаления катетера и интродьюсера выполнялся гемостаз бедренной артерии устройством Angio-seal.

Полученные результаты исследования были статистически обработаны в программе "SPSS STATISTICS" 21.0. Данные тестировались на нормальность распределения выборки с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. На основании полученных результатов тестирования переменные были представлены либо в виде среднего ± среднее квадратичное отклонение (M±SD) в случае нормального распределения. Значимость различий непрерывных величин устанавливали при помощи непарного двухвыборочного t-критерия Стьюдента, если распределение было нормальным, либо при помощи непараметрического U-критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney). Для оценки изменений количественных признаков в динамике в двух точках применяли непараметрический критерий Вилкоксона, для оценки изменений в 3 и более точках — непараметрический критерий Фридмена с коррекцией значения р на множественные сравнения. При сравнении дискретных переменных между двумя группами использовался точный критерий Фишера, при оценке их изменений в динамике — критерий МакНемара. При двустороннем уровне значимости статистически значимыми считались различия между изучаемыми переменными (р<0,05).

Результаты

По данным офисного измерения АД по методу Короткова, выраженный гипотензивный эффект через 12 месяцев был отмечен только в группе РДН. Исходный уровень АД (САД/ДАД) составил 180,2±26,1/107,4±13,9 мм рт. ст., и через 12 месяцев выявлено статистически значимое снижение уровня АД (САД/ДАД) 147,3±14,8/89,1±9,3 мм рт. ст. (р<0,001). У 90% пациентов по САД и у 82% пациентов по ДАД в группе РДН отмечалась динамика снижения офисного АД. В группе МТ исходные показатели АД (САД/ДАД) 176,5±22,9/101,8±12,3 мм рт. ст., а через год исследования уровень офисного АД (САД/ДАД) составил 171,7±23,6/99,2±12,1 мм рт. ст., лишь у 53% пациентов по САД и у 30% пациентов по ДАД отмечалась положительная динамика АД. Согласно гипотезе о наличии гендерных особенностей в динамике снижении АД, исследуемые параметры были проанализированы в двух заявленных подгруппах. Снижение офисного САД и ДАД внутри групп РДН и МТ как у мужчин, так и у женщин оказалось сопоставимо (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей уровня офисного АД после проведения РДН ПА по гендерной принадлежности, М±SD

Показатель | Исходно | Через 12 месяцев | |||

Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||

РДН | САД офисное, мм рт. ст. | 178,7±23,18 | 181,8±29,4 | 145,5±13,7*** | 149,2±16,0*** |

ДАД офисное, мм рт. ст. | 107,8±14,4 | 107,0±13,8 | 89,0±8,04*** | 89,2±10,8*** | |

МТ | САД офисное, мм рт. ст. | 178,8±26,7 | 173,6±17,5 | 172,3±23,3^^^ | 171,0±24,5^^ |

ДАД офисное, мм рт. ст. | 103,9±11,2 | 99,17±13,3 | 101,0±12,0^^^ | 97,1±12,2^ | |

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001; различия в группах в динамике статистически значимы, критерий Вилкоксона; ^ — р<0,05; ^^ — р<0,01; ^^^ — р<0,001; различия между группами РНД и МТ статистически значимы, критерий Манна-Уитни; различия между мужчинами и женщинами внутри групп РДН и МТ статистически не значимы (р>0,05), критерий Манна-Уитни.

Интересным оказалось то, что в группе интервенционного лечения в конечной контрольной точке пациенты обоих полов статистически значимо ответили на метод лечения по цифрам САД и ДАД. У женщин снижение АД оказалось равным: Δ САД = 34,0±24,6 мм рт. ст. и Δ ДАД = 18,7±11,0 мм рт. ст. (р<0,001); у мужчин Δ САД = 33,2±22,2 мм рт. ст. и Δ ДАД = 19,3±17,3 мм рт. ст. (р<0,001). В то же время у пациентов в группе МТ как у мужчин, так и у женщин по цифрам офисного измерения АД через год статистически значимой динамики в отношении исходных значений не наблюдалось. У мужчин группы МТ была установлена менее выраженная динамика в конечной контрольной точке в сравнении с группой мужского пола РДН в отношении показателей САД и ДАД (р<0,001). Стоит отметить, что только у мужчин группы МТ по показателю САД была обнаружена тенденция к снижению цифр АД через год (Δ САД = 9,8±25,6 мм рт. ст.). Через 12 месяцев у лиц женского пола между сравниваемыми группами проявилась статистически значимая отрицательная динамика по показателям САД (р<0,01) и ДАД (р<0,05).

Полученные результаты не согласуются с результатами ряда исследований. В частности, в работе австрийских исследователей (D. Zweiker и др.) (2018 г.) продемонтрирован более благоприятный эффект РДН на уровень офисного АД у лиц женского пола [9]. Возможно, полученное несоответствие связано с небольшой выборкой пациентов в настоящей работе и/или исходными более низкими и однородными значениями офисного АД (значения САД — 170±16 мм рт. ст., ДАД — 94±14 мм рт. ст.) у пациентов, включённых в австрийский регистр РДН. В то же время Е.С. Ситкова с соавт. (2019 г.) в аналогичной по дизайну работе не определяет гендерных различий ни в значениях САД, ни в значениях ДАД. При этом среднее значение и показатели вариабельности значений уровня АД в настоящем исследовании, как в работе Томских учёных сопоставимы: исходно офисное АД (САД/ДАД) у мужчин 177,7±21,1/ 101,8±17,4 мм рт. ст., у женщин — 178,8±22,6/99,0±14,8 мм рт. ст., через год ∆ АД у мужчин — 28,8±27,4/15,4±19,7 мм рт. ст., у женщин — 33,2±26,0/ 13,7±15,9 мм рт. ст. [14]. При проведении анализа хронотропной функции сердца исходно и в динамике показало отсутствие статистически значимых различий в ЧСС ни между группами РДН и МТ, ни между мужчинами и женщинами (р>0,05).

На первом этапе исследования был проведён сравнительный анализ среднесуточных показателей АД в исследуемых группах пациентов. В группе РДН установлено статистически значимое снижение среднего общего САД через год на 6,2% (р<0,001) и ДАД среднего общего на 6,3% (р<0,001). Между средними дневными показателями отмечалась статистически значимая динамика снижения САД через 12 месяцев после проведения процедуры РДН на 6% (р<0,001) и ДАД на 5,9% (р<0,001). Средние ночные показатели САД и ДАД в группе РДН также статистически значимо уменьшились через 12 месяцев на 7,7% и 9% соответственно. В группе РДН по всем основным показателям САД через 12 месяцев выявилась положительная динамика снижения САД (24) [ 161,1±16,9; 150,7±17,6] мм рт.ст. (р<0,001), САД (дн) [ 165,0±17,41; 154,9±17,2] мм рт.ст. (р<0,001), САД (н) [ 151,8±19,5; 140,1±21,4] мм рт.ст. (р<0,001). При этом в группе МТ статистически значимых изменений среди общих, максимальных, минимальных, средне-дневных и средне-ночных САД и ДАД через 12 месяцев не зарегистрировано.

По результатам исследования вариабельности АД в обеих группах она оказалась сопоставима как исходно, так и в динамике. Количество пациентов с повышенной вариабельностью АД между исследуемыми группами статистически значимо не различалось. У большинства пациентов (67,5%) исходно в обеих исследуемых группах наблюдалась повышенная вариабельность АД, в большей степени связанная с SD САД в дневное время. Следует отметить, что в группе РДН через 12 месяцев после оперативного вмешательства наблюдалась тенденция к снижению количества пациентов с колебаниями АД, превышающих физиологические значения, но динамика оказалась статистически не значимой (р>0,05). Отсутствие существенных изменений показателей вариабельности в динамике, возможно, связано с очень высоким сердечно-сосудистым риском у пациентов РАГ и/или длительным приемом АГТ.

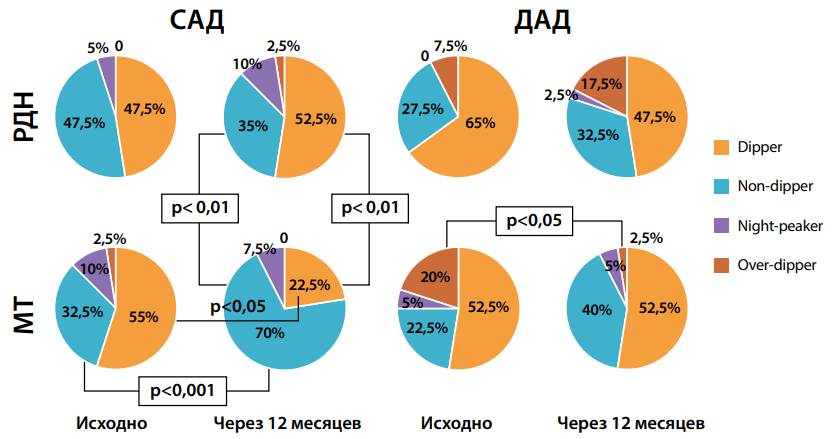

Рисунок 1. Распределение пациентов в исследуемых группах в зависимости от суточного ритма САД и ДАД, n (%)

Примечание: различия между группами РДН и МТ исходно статистически незначимы; * — р<0,05; ** — р<0,01; различия между группой РДН и МТ через 12 месяцев, точный критерий Фишера; ^^ — р<0,01; ^^^ — р<0,001; различия в группе МТ в динамике, критерий МакНемара.

Как видно из рисунка 1, во всех группах исходно по всем показателям, кроме САД РДН, большинство исследуемых относились к категории «Dipper», в то же время среди нарушений суточного индекса (СИ) во всех группах исходно и в динамике отмечалось преобладание «Non-dipper». Через год структура отклонений СИ в группе РДН характеризовалась положительной динамикой, однако статистически значимых различий в изменении процентов пациентов, относящихся к «Dipper», «Non-dipper», «Night-peaker» и «Over-dipper» не установлено. В то же время в группе МТ через год по показателю САД отмечалась статистически значимая отрицательная динамика как по отношению к исходным значениям, так и по отношению к группе РДН: «Dipper» — 32,5% по сравнению с исходным и 30% по сравнению с группой РДН, «Non-dipper» — 37,5% по сравнению с исходным и 35% по сравнению с группой РДН. Следует отметить, в группе МТ через год наблюдалось снижение на 15% количества пациентов (р<0,05), относящихся к «Over-dipper» по ДАД, что может быть связано с прогрессирующим дисбалансом нейрогуморальной регуляции уровня АД, снижением эффективности медикаментозной терапии и, возможно, за счёт снижения комплаентности со стороны пациентов к лечению. Анализ хронотропной функции сердца, по данным СМАД, исходно и в динамике показал отсутствие статистически значимых различий в параметрах ЧСС между группами РДН и МТ. В отличие от данных офисного измерения ЧСС в результатах СМАД были обнаружены определённые гендерные особенности: в частности, в группе РДН у мужчин наблюдалось статистически значимое снижение среднесуточной ЧСС [ 71,1±10,9; 65,5±10,7] в динамике (р<0,05).

Наиболее вероятной причиной несоответствия настоящего исследования и данных литературы является различия возрастной шкалы среди мужчин и женщин в группе РДН: средний возраст женщин составил 57,7±7,8 лет, в то время как у мужчин — 50,9±11,3 лет. Полученные статистически значимые различия (р<0,05) не противоречат логике и дизайну настоящей работы, а подтверждают общепризнанную концепцию М. Dzau и E. Вraunwald о сердечно-сосудистом континууме с развитием заболеваний ССС у женщин в более позднем возрасте [15][16]. Основным фактором дестабилизации ССС у женщин в старшей возрастной группе в настоящий момент признается возрастные эндокринные изменения [17][18]. Снижение уровня половых гормонов в результате возрастного угасания функции яичников вносит свой вклад в развитие АГ в этот период в связи с потерей множественного (эндотелийзависимого и эндотелийнезависимого) «защитного» действия половых гормонов на ССС. Дисгормональные нарушения у женщин сопровождаются появлением множественных факторов риска развития ССЗ. Таким образом, различия в возрасте у женщин и мужчин в исследуемых группах согласуются с литературными данными.

Результаты динамического наблюдения в конечных точках 24 и 36 месяцев имели некоторые различия от итогов первого года наблюдения. Результаты трёхлетнего наблюдения за показателями АД после РДН представлены в таблице 2. Анализ линейности изменений при помощи критерия Фридмена с попарным сравнением позволяет установить прогрессивное снижение не только офисного САД/ДАД (p<0,001), а также показателей среднесуточного САД (p<0,001), дневного АД (САД/ДАД) и ночного САД (p<0,01), среднесуточного и ночного ДАД (p<0,05) от исходного уровня. Полученные результаты пролонгированного гипотензивного эффекта в отдаленном периоде наблюдения согласуются с данными ряда других исследований [19][20][21].

Таблица 2

Динамика показателей офисного АД и СМАД после РДН ПА (n=32), M±SD

Показатель | Исходно | Через 12 месяцев | Через 24 месяца | Через 36 месяцев | р | |||

1 | 2 | 3 | 4 | |||||

САД офисное, мм рт. ст. | 183,7±25,6 | 147,5±16,5 | 149,2±15,7 | 146,0±26,5 | р1-2<0,001 р1-3<0,001 р1-4<0,001 | |||

ДАД офисное, мм рт. ст. | 107,9±13,9 | 88,3±9,2 | 87,2±10,7 | 86,7±14,2 | р1-2<0,001 р1-3<0,001 р1-4<0,001 | |||

САД (24), мм рт. ст. | 163,8±16,8 | 151,8±18,1 | 151,5±15,1 | 155,4±20,8 | р1-2<0,001 р1-3<0,001 р1-4<0,001 | |||

ДАД (24), мм рт. ст. | 96,0±11,1 | 89,5±10,8 | 88,0±8,6 | 90,2±12,4 | р1-2=0,007 р1-3=0,001 р1-4=0,019 | |||

САД (дн), мм рт. ст. | 167,8±17,1 | 156,1±17,4 | 154,7±14,4 | 157,9±19,6 | р1-2<0,001 р1-3=0,005 р1-4=0,007 | |||

ДАД (дн), мм рт. ст. | 99,5±11,6 | 93,2±10,6 | 91,4±8,8 | 92,7±12,6 | р1-3=0,002 р1-4=0,004 | |||

САД (н), мм рт. ст. | 154,3±20,2 | 141,2±22,2 | 143,4±19,5 | 145,8±27,6 | р1-2=0,006 | |||

ДАД (н), мм рт. ст. | 87,7±12,4 | 80,5±13,6 | 80,5±10,8 | 82,1±14,1 | р1-2=0,012 р1-3=0,006 | |||

Примечание: критерий Фридмана с попарным сравнением и коррекцией значения р на множественные сравнения.

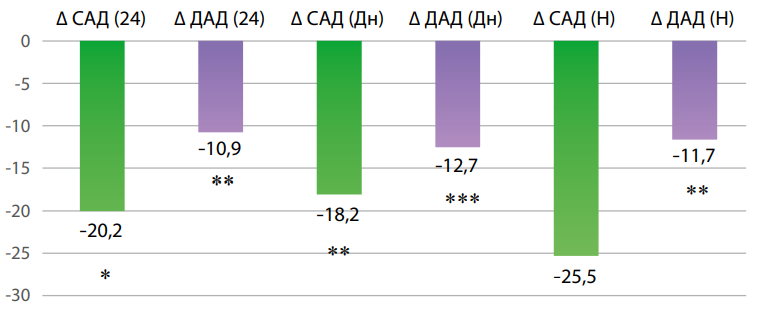

С учётом результатов постепенного снижения АД по показателям СМАД в течение 36 месяцев было представлена Δ АД через 36 месяцев (рис. 2). Следует обратить внимание, что не у всех пациентов наблюдалась положительная динамика через 36 месяцев: у 62,5% (20/32) наблюдалась статистически значимая динамика Δ ДАД (24), Δ САД (Дн), Δ ДАД (Н) (р<0,01), Δ САД (24) (р<0,05) и Δ ДАД (Дн) (р<0,001).

Рисунок 2. Динамика снижения показателей СМАД (мм рт. ст.) через 36 месяцев после РДН ПА

Примечание: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001; различия исходно и в динамике статистически значимы, критерий Вилкоксона.

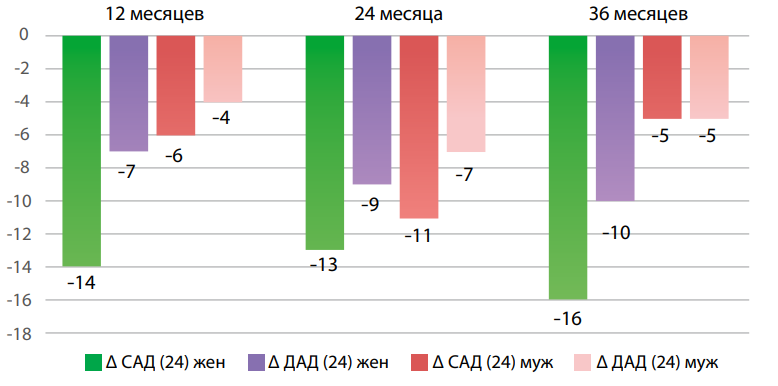

Гендерный анализ изменений в контрольных точках 24 и 36 месяцев показателей СМАД с попарным сравнением при помощи критерия Фридмена и коррекцией значения р на множественные сравнения позволяет установить у женщин статистически значимое снижение САД/ДАД (24) [ 168,1±20,0/96,3±12,3; 154,9±16,9/87,6±8,2] мм рт. ст. (р<0,05); САД/ДАД (дн) [ 172,1±20,1/99,9±12,9; 155,1±21,9/88,3±8,2] мм рт. ст. (p<0,001/ p<0,01), и САД/ДАД (н) [ 160,8±23,5/89,3±12,0; 140,4±27,6/77,8±14,6] мм рт. ст. (p<0,01), в то время как у мужчин подобные изменения не установлены.

Установленная динамика в отношении цифр СМАД среди женщин и мужчин в различном антигипертензивном ответе на процедуру РДН в рамках нашего исследования недостаточно ясна и требует дальнейшего изучения. Вероятно, это можно объяснить различиями в исходном уровне АД у мужчин и женщин, возрастными особенностями, разнородностью активности СНС, РААС, состояния эндотелия, уровня мочевой кислоты и в том числе в отношении к приверженности к терапии, а также других факторов.

Рисунок 3. Динамика снижения показателей СМАД (мм рт. ст.) после РДН в зависимости от гендерного признака

Возможное влияние различной симпатической активности можно отметить на рисунке 3, где увеличение Δ АД среди лиц женского пола через 36 месяцев наблюдения достигает высокого предела эффекта РДН в снижении АД на 15,8±22,9 мм рт.ст. У мужчин в течение 3-летнего наблюдения наибольшая Δ САД зафиксировалась в точке 24 месяца (-10,9±13,3 мм рт. ст.). Вероятно, это может быть связано с большей приверженностью женщин к назначенной терапии.

Обсуждение

В рамках выполненного нами исследования обращают на себя внимание результаты снижения офисного и основных среднесуточных показателей АД после проведённой радиочастотной денервации почечных артерий при РАГ, и это в очередной раз доказывает клиническую эффективность интервенционного лечения, особенно у женщин. Также хотелось отметить безопасность метода: в раннем послеоперационном периоде осложнений выявлено не было, что, вероятно, связано с высокой оперативной активностью и опытом оперирующего хирурга. Однако в качестве возможных ограничений нашего испытания следует отметить постоянную медикаментозную коррекцию дополнительной группы препаратов в обеих группах наблюдения как до выполнения оперативного лечения, так и в течение всего периода наблюдения. Небольшая доля пациентов характеризовалась низким комплаенсом к медикаментозному воздействию, а также соблюдению рекомендаций врачей-специалистов, в том числе по изменению образа жизни. Вышеуказанные факторы совместно с длительным периодом наблюдения и с вытекающими из этого последствиями могли повлиять на уровень АД в динамике и, естественно, интерпретировались в ходе настоящего исследования как эффективность или неэффективность РДН.

В настоящее время РДН продолжает своё развитие и совершенствование путём разработки более совершенных систем с простотой использования и меньшей зависимостью успешности процедуры от оперирующего хирурга и новых видов воздействия на гиперсимпатикотонию, получения более предсказуемого, а также устойчивого ответа РДН в рамках контролируемых длительных испытаний с большим числом выборки. Консенсусом экспертов Европейского общества кардиологов в 2021 г. отмечает эффективность и безопасность ренальной денервации и рекомендуют применять этот метод пациентам с высокой вероятностью ответа со стороны АД [22].

Заключение

36-месячное наблюдение за пациентами с РАГ после выполненной процедуры радиочастотной денервации в области адвентиции почечных артерий, нивелируя избыточную активность симпатических нервных волокон, позволяет констатировать об эффективности метода в виде сохранения в течение длительного периода близкое к целевому уровню АД, которое подтверждается данными офисного и суточного измерения АД, особенно у лиц женского пола.

Список литературы

1. Авдеева К.С., Петелина Т.И., Гапон Л.И., Мусихина Н.А., Зуева Е.В. Особенности артериальной гипертонии у женщин с абдоминальным ожирением в постменопаузе: роль маркеров воспалительной реакции, лептина и женских половых гормонов в патогенезе ригидности сосудистой стенки. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2019;34(3):103-113. Doi: 10.29001/2073-8552-2019-34-3-103-113

2. Курмангулов А.А., Сиротин Е.А. Влияние совершенствования системы визуализации на эффективность деятельности медицинской организации. Университетская медицина Урала. 2022;8(1):42-44. eLIBRARY ID: 48158803 EDN: KDTOJI

3. Шляхто Е.В., Баранова Е.И. Основные направления снижения сердечно-сосудистой смертности: что можно изменить уже сегодня? Российский кардиологический журнал. 2020;25(7):3983. Doi: 10.15829/1560-4071-2020-3983.

4. Аксенова А.В., Сивакова О.А., Блинова Н.В., Данилов Н.М., Елфимова Е.М., Кисляк О.А., и др. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии по диагностике и лечению резистентной артериальной гипертонии. Терапевтический архив. 2021;93(9):1018–1029. DOI: 10.26442/00403660.2021.09.201007.

5. Song HD, Yang FJ, Liu RE. Efficacy of microvascular decompression on the vascular compression type of neurogenic hypertension: A meta-analysis. Rev Neurol (Paris). 2020;176(10):763-769. doi: 10.1016/j.neurol.2020.02.002

6. Lauder L, Böhm M, Mahfoud F. The current status of renal denervation for the treatment of arterial hypertension. Prog Cardiovasc Dis. 2021;65:76-83. doi: 10.1016/j.pcad.2021.02.005

7. Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп Т.М., Манукян М.А., Личикаки В.А., и др. Ренальная денервация как новая стратегия нефропротекции у больных резистентной артериальной гипертонией, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(1):80-92. Doi: 10.29001/2073-8552-2020-35-1-80-92.

8. Гапон Л.И., Микова Е.В., Криночкин Д.В., Савельева Н.Ю., Жержова А.Ю., Александрович Е.Л. Ренальная денервация почечных артерий при резистентной артериальной гипертензии: клинический и органопротективный эффект. Системные гипентензии, 2021;18(3):153-160. DOI: 10.26442/2075082X.2021.3.201090.

9. Zweiker D, Lambert T, Steinwender C, Weber T, Suppan M, Brussee H, et al. Blood pressure changes after renal denervation are more pronounced in women and nondiabetic patients: findings from the Austrian Transcatheter Renal Denervation Registry. J Hypertens. 2019;37(11):2290-2297. doi: 10.1097/HJH.0000000000002190

10. Чепурной А.Г., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Корсунский Д.В. Влияние различных методик радиочастотной симпатической денервации почечных артерий на эффективность процедуры. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2021;14(5):428 433. doi: 10.17116/kardio202114051428.

11. Родионов А.В., Юдин И.Г., Фомин В.В. Резистентная артериальная гипертензия. Consilium Medicum. 2021;23(1):28–31. DOI: 10.26442/20751753.2021.1.200697.

12. Гапон Л.И., Микова Е.В., Савельева Н.Ю., Жержова А.Ю., Рипп Т.М. Различия в эффективности симпатической радиочастотной денервации почечных артерий у пациентов с резистентной артериальной гипертензией при гиперурикемии. Артериальная гипертензия. 2022;28(4):428–443. doi: 10.18705/1607-419X-2022-28-4-428-443.

13. Фальковская А.Ю., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е., Рипп Т.М., Манукян М.А., Личикаки В.А., и др. Ренальная денервация как новая стратегия нефропротекции у больных резистентной артериальной гипертонией, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(1):80-92. Doi: 10.29001/2073-8552-2020-35-1-80-92

14. Ситкова Е.С., Мордовии В.Ф., Рипп Т.М., Пекарский С.Е., Рябова Т.Р., Фальковская А.Ю., и др. Гендерные особенности регресса гипертрофии левого желудочка после ренальной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертонией. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2019;34(4):128-135. Doi: 10.29001/2073-8552-2019-34-4-128-135

15. Болотова Е.В., Дудникова А.В., Крутова В.А., Багдасарян А.С. Особенности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Профилактическая медицина. 2020;23(6):107‑113. Doi: 10.17116/profmed202023061107

16. Felix AS, Shisler R, Nolan TS, Warren BJ, Rhoades J, Barnett KS, et al. High-Effort Coping and Cardiovascular Disease among Women: A Systematic Review of the John Henryism Hypothesis. J Urban Health. 2019;96(Suppl 1):12-22. doi: 10.1007/s11524-018-00333-1

17. Chrysohoou C, Aggeli C, Avgeropoulou C, Aroni M, Bonou M, Boutsikou M, et al. Cardiovascular disease in women: Executive summary of the expert panel statement of women in cardiology of the hellenic cardiological society. Hellenic J Cardiol. 2020;61(6):362-377. doi: 10.1016/j.hjc.2020.09.015

18. Дубоссарская Ю.А., Дубоссарская Ю.А. Гендерные различия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинские аспекты здоровья женщины. 2017;(1):15-23.

19. Зюбанова И.В., Мордовин В.Ф., Фальковская А.Ю., Пекарский С.Е. Изменения показателей суточного мониторирования артериального давления под влиянием ренальной денервации в течение 12-месячного наблюдения. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2015;30(3):41-44. Doi: 10.29001/2073-8552-2015-30-3-41-44

20. Агаева Р.А., Данилов Н.М., Щелкова Г.В., Сагайдак О.В., Григин В.А., Матчин Ю.Г., и др. Радиочастотная денервация почечных артерий с применением различных устройств у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией. Системные гипертензии. 2018;15(4):34-38. doi: 10.26442/2075082X.2018.4.000043.

21. Mahfoud F, Böhm M, Schmieder R, Narkiewicz K, Ewen S, Ruilope L, et al. Effects of renal denervation on kidney function and long-term outcomes: 3-year follow-up from the Global SYMPLICITY Registry. Eur Heart J. 2019;40(42):3474-3482. doi: 10.1093/eurheartj/ehz118.

22. Schmieder RE, Mahfoud F, Mancia G, Azizi M, Böhm M, Dimitriadis K, et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021. J Hypertens. 2021;39(9):1733-1741. doi: 10.1097/HJH.0000000000002933

Об авторах

Е. В. МиковаРоссия

Микова Екатерина Викторовна - кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности ТКНЦ Томского НИМЦ РАН, Томск, Россия; доцент кафедры факультетская терапия Тюменский ГМУ.

Тюмень

Л. И. Гапон

Россия

Гапон Людмила Ивановна - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности.

Томск

А. А. Курмангулов

Россия

Курмангулов Альберт Ахметович - кандидат медицинских наук научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной недостаточности ТКНЦ Томского НИМЦ РАН; доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Тюменский ГМУ.

Тюмень

Д. В. Криночкин

Криночкин Дмитрий Владиславович - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики.

Томск

Г. В. Колунин

Россия

Колунин Григорий Владимирович - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики.

Томск

Е. У. Абуева

Россия

Абуева Ева Увайсовна, студентка 4 курса лечебного факультета.

Тюмень

С. Д. Похоренко

Россия

Похоренко Стефания Дмитриевна - студентка 4 курса лечебного факультета.

Тюмень

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Микова Е.В., Гапон Л.И., Курмангулов А.А., Криночкин Д.В., Колунин Г.В., Абуева Е.У., Похоренко С.Д. Гендерные различия в антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):52-61. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-52-61

For citation:

Mikova E.V., Gapon L.I., Kurmangulov A.A., Krinochkin D.V., Kolunin G.V., Abueva E.U., Pochorenko S.D. Gender differences in the antihypertensive effect after radiofrequency denervation of the renal arteries in resistant arterial hypertension. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):52-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-52-61