ОБЗОРЫ

Благодаря возросшей эффективности методов лечения в онкологии сердечно-сосудистая патология, в том числе хроническая сердечная недостаточность, является основной причиной заболеваемости и смертности пациентов, перенёсших рак, что ограничивает продолжительность их жизни. Проведён скрининг 4700 литературных источников из баз данных «Scopus», «Web of Science», «PubMed/MedLine», «The CochraneLibrary» по ключевым словам «anthracycline-induced cardiotoxicity», «cardiooncology», «cancer therapy-related cardiac dysfunction», «sacubitril/valsartan» за последние 10 лет. В обзоре на основе анализа высоко цитируемых статей изложены современные представления о кардиотоксичности антрациклинов, её механизмах и возможностях коррекции, в том числе с использованием сакубитрила/валсартана.

В течении последних четырёх десятилетий неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) стала наиболее распространенным хроническим заболеванием печени, которым, как полагают, страдают более 25% взрослых во всем мире. Если не проводится специальное тестирование для выявления НАЖБП, заболевание обычно протекает незаметно до тех пор, пока не возникнет прогрессирующее и потенциально необратимое нарушение функции печени. НАЖБП связана с более высоким риском поражений со стороны сердечно-сосудистой системы и почек, независимо от ожирения, сахарного диабета 2 типа и других распространенных факторов риска. Однако механизмы, лежащие в основе этой ассоциации, остаются в значительной степени неизученными. На сегодняшний день подчёркивается рост заболеваемости НАЖБП среди молодых людей. Однако, несмотря на глобальную распространенность НАЖБП во всем мире, распространённость среди молодых до конца остается неизученной. Целью данного обзора является анализ основных факторов кардиометаболического риска и НАЖБП в ассоциации с сердечно-сосудистыми заболеваниями и поражением почек у лиц молодого возраста.

Воспалительные заболевания кишечника представляют гетерогенную группу хронических заболеваний, возникающих в результате нарушения процессов взаимодействия иммунной системы слизистой оболочки и комменсальной экосистемы толстой кишки. Ключевая роль микробиоты кишечника в патогенезе язвенного колита, а также определение её как фактора, детерминистически влияющего на статус иммунной активации и тяжесть заболевания, подтверждается многими исследованиями. Накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что неантибактериальные препараты способны модулировать состав кишечной микробиоты, что в свою очередь может определять эффективность фармакологической терапии и клинический исход. В статье представлен обзор литературы по теме влияния на бактериальное сообщество толстой кишки препаратов, используемых в терапии язвенного колита.

В настоящем обзоре представлена имеющаяся информация за последнее время о свойствах эндогенных и экзогенных каннабиноидов, возможных механизмах их действия и эффектах. В работе отражен зарубежный опыт использования препаратов (каннабиноидов) по рекомендованным показаниям, а также возможное перспективное действие для расширения их клинического применения.

При анализе фармакоэкономических исследований лечения меланомы кожи, проведённых в различных странах, наиболее приемлемыми вариантами терапии, с точки зрения увеличения продолжительности жизни с поправкой на качество, являются комбинации вемурафениб+кобиметиниб и энкорафениб+биниметиниб, но, согласно клиническим рекомендациям Национальной объединённой онкологической сети (NCCN), США, версия 2.2023 – «Меланома: Кожная», не для адьювантной терапии. При этом ценным инструментом для получения сведений о качестве жизни пациентов могут стать социальные сети. Комбинация атезолизумаб+вемурафениб+кобиметиниб показала наибольшую клиническую эффективность в лечении у пациентов с прогрессирующей меланомой с мутацией BRAF и может быть рекомендована для фармакотерапии при условии снижения цены на препараты. При сравнении комбинаций различных препаратов с монотерапией у пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с положительной мутацией BRAF V600 было показано, что терапия ниволумаб+ипилимумаб экономически не эффективна по сравнению с монотерапией ниволумабом, а комбинация дабрафениб+траметиниб, наоборот, увеличивает ожидаемую продолжительность жизни пациента по сравнению с вемурафенибом и является более рентабельной. При сравнении различных вариантов монотерапии было показано, что пембролизумаб увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, но связан с увеличением затрат по сравнению с ипилимумабом. Предполагаемый дополнительный коэффициент экономической эффективности является приемлемым для большинства Европейских стран, так как не превышает порог готовности платить. В России для выявления наиболее экономически эффективного лечения различных вариантов течения меланомы необходимо провести масштабные фармакоэкономические исследования как различных комбинированных схем между собой, так и их сравнение с монотерапией. При этом важно учесть траты на коррекцию нежелательных побочных реакций лекарственных средств, так как они вносят значительный вклад в структуру прямых затрат. Разработка инновационных препаратов для лечения меланомы идет быстрыми темпами, однако доступ к этим лекарственным средствам ограничен из-за их высокой стоимости. Необходимо найти пути разработки лекарств, ориентированных на пациента, и варианты возмещения расходов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: сравнение показателей периферического и центрального артериального давления (АД), жёсткости сосудистой стенки и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов, разделённых на солечувствительных (СЧ) и солерезистентных (СР) на основании динамики АД во время ночного сна после солевой нагрузки.

Материалы и методы: в исследование включены 180 пациентов с АГ (96 мужчин (53%) и 84 (47%) женщины), медиана возраста — 59 (56–64) лет. Оценка солечувствительности выполнена по методике В.И. Харченко с распределением на группы по результатам динамики АД во время ночного сна. Сравнивались показатели периферического и центрального АД (ЦАД), сосудистой жесткости, СКФ.

Результаты: у СЧ пациентов отмечены более высокие показатели периферического и центрального АД, а также жёсткости сосудистой стенки по сравнению с СР пациентами. У 61% СР пациентов отмечалось достаточное снижение АД во время ночного сна (профиль «диппер»), в то время как в группе СЧ пациентов снижение АД было достаточным лишь у 48%. СКФ также была выше у СР пациентов в сравнении с СЧ: 76,5 мл/мин./1,73м2 против 68 мл/мин/.1,73м2.

Заключение: с учётом полученных данных можно сделать вывод о более тяжёлом течении АГ у СЧ пациентов, что нашло отражение при межгрупповом сопоставлении показателей периферического и центрального АД, сосудистой жёсткости, экскреторной функции почек. Оценка солечувствительности в ночное время может оказаться полезной при выявлении групп пациентов повышенного риска, требующих наиболее тщательного наблюдения и «агрессивной» антигипертензивной терапии.

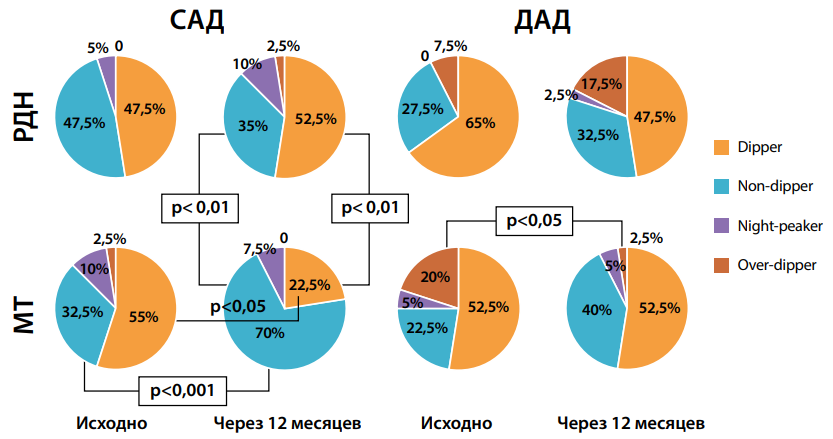

Цель: оценка гендерных различий в антигипертензивном эффекте после денервации почечных артерий по результатам офисного и суточного измерения артериального давления (АД) при резистентной артериальной гипертонии в условиях 3-летнего наблюдения.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 80 пациентов с резистентной артериальной гипертоний (РАГ). Пациенты методом стратификационной рандомизации разделены на группу интервенционного лечения, продолжающие приём антигипертензивной терапии (АГТ) (группа радиочастотной денервации (РДН)) и группа медикаментозной терапии (МТ) (пациенты только на медикаментозной терапии). Группы исследования оказались сопоставимы по полу, возрасту, длительности течения артериальной гипертонии (АГ), количеству принимаемых антигипертензивных препаратов, наличию коморбидной патологии. В течение 12 месяцев проводилось сравнительное исследование между группами, дальнейший анализ эффективности оперативного лечения РДН почечных артерий (ПА) проводился в контрольных точках 24 и 36 месяцев, в которых проводилось лабораторное и инструментальное обследование.

Результаты: по данным офисного измерения, АД внутри групп исследования РДН и МТ как у мужчин, так и у женщин оказалось аналогичным. Через 12 месяцев наблюдения между группами сравнения у женщин группы выявилась статистически значимая отрицательная динамика параметров систолического АД (САД) офисного (р<0,01) и диастолического АД (ДАД) офисного (р<0,05). Согласно анализу среднесуточных, среднедневных, средненочных показателей САД, через 12 месяцев в группе РДН по всем основным параметрам наблюдалась динамика снижения (р<0,001). Стоит обратить внимание на то, что в группе МТ среди среднесуточных, среднедневных, средненочных показателей суточного мониторирования АД (СМАД) через 12 месяцев статистически значимых изменений не выявлено. При проведении гендерного анализа показателей СМАД при помощи критерия Фридмена и коррекцией значения р на множественные сравнения на визитах 24 и 36 месяцев продемонстрировало статистически значимое снижение у женщин основных среднесуточных показателей, в то время как у мужчин подобные изменения не установлены.

Заключение: полученные данные свидетельствуют о более выраженном антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии у женщин.

Цель: оценить особенности развития осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном (БАК) на основании результатов патоморфологического исследования.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ регистра из 328 пациентов с аортальным стенозом (АС) и дилатацией восходящего отдела аорты (ДВОА), сформированного на основании гистологических исследований, выполненных в 2010–2022 гг. Из них у 209 пациентов в результате гистологического исследования диагностирован БАК, а у 119 пациентов диагностирован трикуспидальный аортальный клапан (ТАК). Тип БАК был проанализирован у 139 прооперированных пациентов по результатам анализа протоколов операций.

Результаты: согласно полученным результатам, среди пациентов с БАК преобладал 1 тип со сращением правой и левой коронарных створок (78%), наименьшее количество пациентов с БАК было со сращением правой коронарной и некоронарной створок аортального клапана (4%), в то время как сращение левой коронарной с некоронарной створкой аортального клапана (АК) и пациенты с «истинным» БАК встречались в каждом случае у 9% пациентов. Формирование АС (75,6%), ДВОА (68,4%) и комбинации АС+ДВОА (81%) чаще наблюдалось в группе пациентов с 1 типом БАК. По результатам гистологии АК, значимых различий в зависимости от морфологии клапана получено не было. В том числе, по результатам гистологии АК, частота кальциноза не отличалась в группах пациентов с БАК и ТАК. Фиброз со стиранием слоистой гистоархитектоники АК различной степени тяжести выявлялся у каждого второго пациента, независимо от наличия врожденного порока сердца (ВПС). По результатам гистологии аорты, гемодинамическая аневризма у пациентов с БАК встречалась значимо чаще, чем у пациентов с ТАК (р=0,0027). Кроме того, было верифицировано, что у 39 пациентов из 40 без патоморфологических изменений стенки аорты в диагнозе фигурировал аортальный стеноз, из них у 80% пациентов был подтверждён ВПС: БАК.

Заключение: результаты настоящего исследования продемонстрировали, что в подавляющем большинстве случаев дилатация аорты и аортальный стеноз формируются при сращении правой и левой коронарных створок. Отсутствие морфологических изменений в стенке аорты при наличии её дилатации практически у каждого третьего пациента с БАК подтверждает генетический вклад в формирование дилатации аорты у данной категории пациентов и требует дальнейшего изучения.

Цель: оценка изменения активности маркеров про/антиоксидантной систем ткани печени животных-носителей меланомы В16 при введении бис-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)тиолат диметилолова (Ме-3) на разных этапах развития опухолевого процесса.

Материалы и методы: исследование проведено на мышах линии C57Bl/6 (самки). Через 48 часов после перевивки опухолевых клеток мышам-самкам линии С57Вl/6 исследуемые соединения вводили внутрибрюшинно 1 раз в сутки в течение 5 дней по классической методике, используемой для скрининга соединений с предполагаемым противоопухолевым действием. Тестируемые соединения вводили в суммарной дозе 375 мг/кг. Животных выводили из эксперимента на 7-е и 18-е сутки после перевивки опухолевых клеток.

Результаты: при введении Ме-3 отмечено снижение малонового диальдегида как основного показателя активности перекисного окисления липидов на всех этапах развития опухолевого процесса.

Выводы: разнонаправленное влияние Ме-3 на ферментативную активность антиоксидантной системы 7-е и 18-е сутки развития меланомы В16 позволяет предположить некоторую селективность действия в зависимости от исходного про/антиоксидантного статуса клетки, а также целесообразность изучения данной группы соединений в качестве субстрата для нанозимов с про/антиоксидантной активностью.

Цель: изучить скорость набора пациентов для включения в клиническое исследование по различным параметрам и её изменение под действием внутренних факторов, разработать новые показатели, которые могли бы быть чувствительными для оценки действия обозначенных факторов.

Материалы и методы: ретроспективный анализ данных II-III фаз четырёх клинических исследований в области онкологии и гематологии, проведенных с 2007 по 2017 гг.

Результаты: изучена скорость набора пациентов, другие параметры набора пациентов и их деривативы, на которые воздействовали внутренние факторы.

Выводы: набор пациентов подвержен воздействию внутренних факторов. Данное влияние может быть разнонаправленным: увеличивая набор пациентов или, наоборот, уменьшая его. Зная направленность воздействия определенного фактора, можно спрогнозировать успешность как набора пациентов, так и клинического исследования в целом.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА, гранулематоз Вегенера) — редкое аутоиммунное заболевание, характеризующееся васкулитом сосудов мелкого и среднего калибра и образованием гранулём с наиболее частым вовлечением в патологический процесс верхних дыхательных путей, лёгких, почек, глаз. В отсутствие лечения ГПА быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу. Начало заболевания возможно в любом возрасте. Фармакотерапии направлена на подавление иммунопатологических реакций, лежащих в основе заболевания, для достижения полной ремиссии ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами системного васкулита (ANCA-SV). В статье рассматривается сложный для диагностики случай поражения дыхательных путей при ГПА у женщины 60 лет.

Представлено описание случая развития редкого заболевания, ассоциированного с антителами к базальной мембране клубочков почек (синдрома Гудпасчера) у молодой женщины. Случай характеризуется типичным течением заболевания с высоким титром антител к базальной мембране клубочков, поражением почек с формированием терминальной почечной недостаточности и инфильтративным поражением лёгких. Пусковым моментом развития болезни, вероятно, стало массивное повреждение тканей после интенсивного длительного массажа. Диагноз подтвержден клинически и данными иммунологического исследования. Пациентке проведена интенсивная терапия, включая использование генноинженерной терапии, с последующим развитием инфекции COVID-19, эффективно леченной традиционными методами. В течение года наблюдения достигнута стабилизация аутоиммунного процесса на фоне комбинированной терапии. Подчеркнута трудность курации пациентов с пневмо-ренальным аутоиммунным повреждением и возможность достижения положительного течения заболевания на фоне поликомпонентной интенсивной терапии.

В представленном клиническом случае авторы обращают внимание клиницистов (терапевтов, гастроэнтерологов, хирургов, врачей общей практики) на проблему антибиотик-ассоциированной диареи, вызванной нерациональным использованием антибактериальных препаратов. Описаны трудности диагностики и ведения пациентов с антибиотик-ассоциированной формой псевдомембранозного колита.

Синдром Вернера является заболеванием, характеризующимся преждевременным старением организма, в том числе более ранним развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы (генерализованного атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца), и возникновением таких фатальных осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт, в более молодом возрасте. Именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти пациентов с синдромом Вернера, продолжительность жизни которых не превышает 50 лет. Поэтому пациенты с данным синдромом нуждаются в регулярном наблюдении для раннего выявления признаков сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения качества и продолжительности жизни.

ЛЕКЦИИ

Тромбоцитоз (повышение уровня тромбоцитов в периферической крови выше 450×109/л) имеет разные причины и механизмы формирования: может быть семейным, первичным (клональным), вторичным (реактивным). Умение интерпретировать показатели периферической крови, знание основных дифференциально-диагностических критериев заболеваний, сопровождающихся тромбоцитозом позволяют врачу провести необходимый объём обследования для определения причины увеличения содержания в крови тромбоцитов. Уточнение характера тромбоцитоза является очень важным, поскольку клональный тромбоцитоз чаще сопровождается развитиемтромботическихосложненийитребуетболееактивного терапевтического вмешательства, проведенияспецифическойтерапии. Своевременная постановка диагноза позволяет предупредить развитие тромбозов, улучшает прогноз, качество жизни и выживаемость пациентов.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Цель: изучение различных аспектов мотивации к обучению у студентов старших курсов, ординаторов и аспирантов медицинского университета.

Материалы и методы: проведено анкетирование 174 обучающихся на кафедре госпитальной терапии (150 студентов 5 и 6 курсов, 24 ординатора и аспиранта). Использовалась электронная форма опроса. Опрос проводился одномоментно и анонимно.

Результаты: полученные результаты опроса позволили обсудить мотивы и факторы, определившие выбор будущей профессии, установить изменения представлений о профессии за время обучения, достоинствах и недостатках учебного процесса, организации и качестве самостоятельной работы, роли преподавателей и оценок, предоставленных возможностях самореализации и их использовании в учебном процессе.

Заключение: изучение факторов мотивации учащихся в процессе изучения клинической дисциплины — необходимый процесс для их осознания педагогическим коллективом кафедры и осуществления «обратной связи», то есть использования в учебном процессе.