Перейти к:

Сложный для диагностики случай поражения дыхательных путей при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера)

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-87-93

Аннотация

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА, гранулематоз Вегенера) — редкое аутоиммунное заболевание, характеризующееся васкулитом сосудов мелкого и среднего калибра и образованием гранулём с наиболее частым вовлечением в патологический процесс верхних дыхательных путей, лёгких, почек, глаз. В отсутствие лечения ГПА быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу. Начало заболевания возможно в любом возрасте. Фармакотерапии направлена на подавление иммунопатологических реакций, лежащих в основе заболевания, для достижения полной ремиссии ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами системного васкулита (ANCA-SV). В статье рассматривается сложный для диагностики случай поражения дыхательных путей при ГПА у женщины 60 лет.

Для цитирования:

Невзорова В.А., Шестакова Н.В., Мокшина М.В., Самойленко Е.В., Чернышенко А.В. Сложный для диагностики случай поражения дыхательных путей при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера). Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):87-93. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-87-93

For citation:

Nevzorova V.A., Shestakova N.V., Mokshina M.V., Samoilenko E.V., Chernyshenko A.V. A difficult to diagnose case of respiratory tract injury in granulomatosis with polyangiitis. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):87-93. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-87-93

Введение

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) или гранулематоз Вегенера — аутоиммунный васкулит мелких сосудов, тесно связанный с цитоплазматическими антителами против нейтрофилов (Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies — ANCA), с преимущественным поражением верхних дыхательных путей, лёгких и почек. Классическая клиническая триада состоит из некротического гранулематозного воспаления верхних и/или нижних дыхательных путей, некротического гломерулонефрита и аутоиммунного некротического системного васкулита, поражающего преимущественно мелкие сосуды. В отсутствие лечения заболевание быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу. Этиология ГПА связана с экологическими и инфекционными триггерами, провоцирующими начало заболевания у генетически предрасположенных людей [1][2].

Распространённость ГПА в мире чётко не определена. По разным данным, она составляет от 24 до 160 случаев на 1 млн населения. Отмечен рост заболеваемости ГПА, начиная с 1980-х гг., со стабилизацией к началу 2000-х гг. Чаще всего ГПА регистрируют в Северной Европе. ГПА с одинаковой частотой поражает лиц мужского и женского пола. Некоторое преобладание мужчин над женщинами имеет место в европейских популяциях, женщины чаще страдают ограниченной формой ГПА. Крайне редко ГПА встречается у японцев и афроамериканцев. Начало ГПА возможно в любом возрасте. Пик заболеваемости ГПА приходится на 35–55 лет [3].

Важнейшим звеном патогенеза ГПА являются процессы, связанные с синтезом антинейтрофильных цитоплазматических антител (ANCA), которые способны активировать нейтрофилы, увеличивать их адгезию к эндотелию и индуцировать дегрануляцию нейтрофилов с повреждением эндотелия и развитием некротизирующего васкулита. ANCA — это гетерогенная популяция аутоантител, реагирующих с различными ферментами цитоплазмы нейтрофилов, в первую очередь с протеиназой-3 (эта разновидность антител выявляется при васкулите Вегенера чаще) и миелопероксидазой (при выявлении которой прогноз хуже). Морфологический субстрат заболевания — гранулёмы, сопровождающиеся некрозом [3][4].

Диагностика данного заболевания может быть сложной из-за разнообразной клинической картины и возможного поражения практически всех органов и систем. У пациентов с клинически активным ГПА могут отмечаться такие неспецифичные симптомы, как недомогание, миалгия, артралгия, анорексия, потеря массы тела и гипертермия. Симптомами ГПА со стороны верхних дыхательных путей могут быть заложенность носа, насморк, корки в носу, носовые кровотечения. Хронический ринит, синусит и отсутствие ответа на традиционное лечение может стать поводом для исключения ГПА. Перфорация носовой перегородки с седловидной деформацией носа является распространённым проявлением ГПА. Серозный средний отит с потерей слуха и стридор также могут быть симптомами ГПА. Возможно проявление поражения лёгких кашлем, одышкой, лёгочным кровотечением, вызванным альвеолярным капилляритом и дыхательной недостаточностью. К особенностям лёгочной патологии при этом заболевании можно отнести и возможность бессимптомного течения. Рентгенологическая картина ГПА может быть представлена инфильтратами, полостными образованиями, плевральным выпотом [4][5].

При проведении дифференциальной диагностики ГПА следует учитывать другие гранулематозные заболевания и инфекции. В литературе обсуждается проблема сложности дифференциальной диагностики гранулематоза Вегенера и туберкулеза лёгких, а также возможного терапевтического действия противотуберкулезных препаратов у больных ГПА. ГПА дифференцируют с инфекционными заболеваниями, злокачественными новообразованиями и другими формами васкулитов. В частности, ГПА следует дифференцировать с NK/Т-клеточной лимфомой с поражением средней части лица, синдромом Гудпасчера, различными формами гломерулонефрита, злоупотреблением кокаином, саркоидозом, гемолитико-уремическим синдромом, системной красной волчанкой, гистиоцитозом. Правильный диагноз необходим для своевременного начала лечения, при этом решающая роль в диагностике ГПА принадлежит патоморфологу [3–5].

Основная цель фармакотерапии направлена на подавление иммунопатологических реакций, лежащих в основе заболевания для достижения полной ремиссии ANCA-SV. В лечении тяжёлой формы ГПА используют с целью индукции ремиссии стандартную схему терапии: циклофосфамид (перорально и внутривенно) в сочетании с высокими дозами глюкокортикостероидов. Побочными эффектами циклофосфамида, связанными с его токсичностью, являются геморрагический цистит, значительное увеличение риска рака мочевого пузыря, бесплодие, цитопения. Новая стратегия лечения — генно-инженерная анти-В-клеточная терапия ритуксимабом. Ритуксимаб в сочетании с высокими дозами глюкокортикоидов (химерные моноклональные антитела класса G против CD20) является менее токсичной альтернативой циклофосфамида. Возможно проведение плазмофереза при прогрессирующем течении ГПА с поражением почек и уремией. После индукции ремиссии с целью предотвращения рецидивов используется длительная поддерживающая терапия: могут быть использованы ритуксимаб, метотрексат, азатиоприн, лефлуномид, микофенолата мофетил. Важен мониторинг инфекционных осложнений у пациентов с ГПА на фоне проведения иммуносупрессивного лечения. Профилактика пневмоцистной пневмонии осуществляется приёмом триметоприма–сульфаметоксазола. Длительный приём глюкокортикостероидов требует контроля минеральной плотности костей и профилактики остеопороза [5][6].

Клиническое наблюдение

Пациентка З., 60 лет, жительница г. Владивостока, 26.11.2022 поступила в пульмонологическое отделение КГБУЗ «ВКБ №1» с жалобами на слабость, потливость, частый, изнуряющий кашель, боли в грудной клетке.

Анамнез жизни. Профессиональные вредности отрицает. Бытовой анамнез удовлетворительный. Питание разнообразное. Вредные привычки отрицает. Эпидемиологический анамнез: от COVID не вакцинирована, за пределы РФ последние 3 месяца не выезжала, в контакте с инфекционными больными, а также лицами, прибывшими из стран неблагополучных по COVID-19, не находилась. Аллергологический анамнез не отягощён.

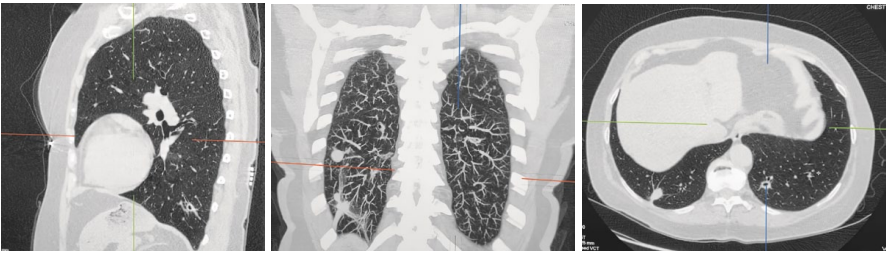

Анамнез заболевания. Наблюдалась по поводу хронического тонзиллита, 20 лет назад перенесла правосторонний гайморит. В 2016 г. без видимой причины появилась боль в мягких тканях правой плечевой области с ограничением движений в правом плечевом суставе, при обследовании выявлено в повышение СРБ до 19 мг/л. Состояние расценено как проявление остеоартрита. Занималась гимнастикой, проводились сеансы остеопатии — с эффектом. В 2017 г. боли в мышцах возобновились (с симметричным поражением плечевого и тазового пояса, с нарушением чувствительности этих областей), принимала нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) с эффектом. В октябре 2020 г. рецидив болей в мышцах (плечевой, тазовый пояс, шейно-воротниковая зона) с повышением С-реактивный белок (СРБ) до 26 мг/л, СОЭ до 40 мм/час, установлен диагноз ревматической полимиалгии, наблюдалась ревматологом, назначен метипред в дозе 6 мг (1,5 табл.) — с быстрым и полным положительным эффектом. В декабре 2020 г. перенесла новую коронавирусную инфекцию, на фоне и после которой отметила появление корочек в носу, при отделении которых выделялось умеренное количество крови. В ноябре 2021 г. находилась на обследовании в ревматологическом отделении: ревматоидный фактор (РФ) — 64,9 МЕ/мл, СОЭ — 37 мм/ч, СРБ — 14,5 мг/л, креатинфосфокиназа (КФК) — 247,4 Ед/л, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 187,8 Ед/л, антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) — 2,12 ед/мл, антиген HLA-B27 — отр., миозитная панель — отр., антинуклеарные антитела (АНА) — отр. При снижении дозы метипреда до 4 мг/сутки отмечено усиление миалгий, появление артрита мелких суставов с разрешением симптомов после увеличения дозы метипреда до 8 мг. Со стероидосберегающей целью назначен метотрексат 15 мг/нед. С августа 2022 г. появился кашель с небольшим количеством мокроты с отдельными прожилками крови. В октябре 2022 г. на флюорографии и мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки (МСКТ ОГК) выявлено периферическое образование S6 правого лёгкого и единичные бронхоэктазы c признаками активности (рис. 1).

Рисунок 1. МСКТ ОГК от 04.10.2022 г.

Метотрексат отменён. Консультирована фтизиатром, при обследовании кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) в мокроте не выявлены, ПЦР мокроты на микобактерии туберкулёза (МБТ) отрицательная, результат пробы с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (Диаскинтест) отрицательный. Диагноз туберкулёза отвергнут. Заподозрена гамартома, консультирована хирургом-онкологом, планировалось оперативное вмешательство с диагностической целью, биопсия. В рамках предоперационного обследования выполнена фибробронхоскопия, после проведения которой у пациентки появилась фебрильная лихорадка, усилился кашель. Амбулаторно проводилась антибактериальная терапия (левофлоксацин, азитромицин в течение 10 дней), отмечено снижение температуры тела до субфебрильных значений, сохранялся малопродуктивный кашель. На контрольных МСКТ ОГК от 22.11.2022 г. отрицательная динамика: в обоих лёгких выявлены хаотично расположенные разноразмерные фокусы, некоторые — с признаками деструкции. Заподозрена септическая эмболия лёгких, пациентка направлена на стационарное лечение в пульмонологическое отделение.

Данные объективного осмотра при поступлении. Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Нормальное питание. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки физиологической окраски и влажности, чистые. Периферических отёков нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Опорно-двигательный аппарат без видимой патологии. Система органов дыхания: дыхание через нос свободное, число дыхательных движений — 18 в минуту, SрO2 — 98% на атмосферном воздухе, перкуторно ясный лёгочный звук, аускультативно дыхание жесткое, над нижними долями с двух сторон выслушиваются сухие хрипы. Система органов кровообращения: границы сердца в норме, тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС — 70 в минуту, АД — 120/80 мм рт. ст. Система органов пищеварения: патологических изменений слизистой ротовой полости нет, живот мягкий, безболезненный при пальпации, размеры печени в норме, пальпация безболезненная, селезёнка не пальпируется, стул регулярный, оформленный. Почки не пальпируются, мочеиспускание свободное, безболезненное. Щитовидная железа не пальпируется. Менингеальные знаки отсутствуют. Расстройства координации нет.

При поступлении в пульмонологическое отделение выставлен диагноз «Двухсторонняя абсцедирующая пневмония, тяжёлое течение, на фоне иммунодефицита. Бронхоэктазы в S10 правого и левого лёгкого».

Данные лабораторных исследований: гемоглобин — 126-99 г/л, тромбоциты — 368–469×109/л, лейкоциты — 8,6–11,8×109/л, эозинофилы — 1%, СОЭ — 58 мм/час. Биохимические показатели (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, электролиты, печеночные пробы) в норме. СРБ — 58-90-134 мг/л, прокальцитониновый тест (ПКТ) отрицательный. Общий анализ мочи без патологии. При посевах крови и мокроты патогенная микрофлора не выявлена.

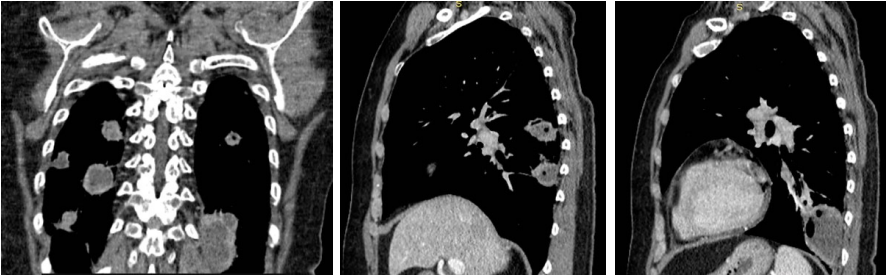

Данные инструментальных исследований. Выполнено электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП) — патологии не выявлено. На МСКТ ОГК с контрастированием от 04.12.2022 г. признаки двусторонних мультифокальных инфильтративно-некротических изменений лёгочной паренхимы, дефектов контрастирования лёгочных артерий не определяется, учитывая клинико-анамнестические данные, дифференцировать септическую (в том числе микотическую) эмболию и некротизирующий аутоиммунный васкулит (рис. 2).

Рисунок 2. МСКТ ОГК с контрастированием от 04.12.2022 г.

В динамике выполнена бронхоскопия (06.12.2022 г. и 15.12.2022 г.). Заключение — «Склерозирующий бронхит. Бронхоэктазы». Произведён забор смывных вод на ПЦР, люминисцентную микроскопию, посев. Материал направлен в лабораторию Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. В мокроте КУМ (люминисцентная микроскопия) не обнаружены, методом ПЦР в смывных водах бронхов МБТ не обнаружены. При посевах крови и мокроты патогенная микрофлора не выявлена.

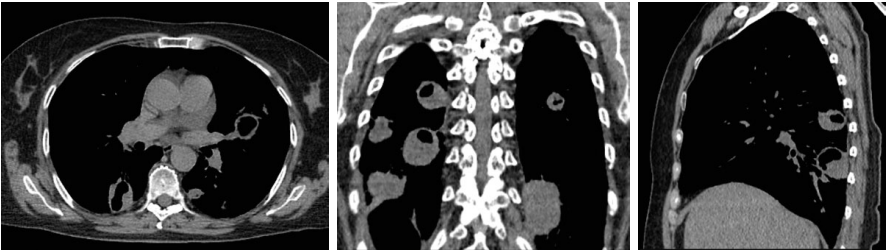

На МСКТ ОГК от 25.12.2022 г. новых очагов не выявлено (проведён анализ результатов предыдущих исследований), но старые увеличились в размерах, плохо дренируются, по-прежнему больше данных о септической пневмонии, можно думать о микобактериозе, грибковом заболевании, системном васкулите (рис. 3). Антитела к Asp.fumigatus IgG, IgE не обнаружены.

Рисунок 3. МСКТ ОГК от 25.12.2022 г.

В анализах крови в динамике нарастает анемия (гемоглобин — до 99 г/л), СРБ — до 134,4 мг/л. На фоне проводимой антибактериальной терапии широкого спектра, противогрибковой терапии (амоксициллин/клавулановая кислота, моксифлоксацин, меропенем, цефоперазон/ сульбактам, амикацин, флуконазол) положительной динамики нет.

29.12.2022 г. пациентка выписана из пульмонологического отделения, согласована госпитализация в ревматологическое отделение КГБУЗ «ВКБ №2» для верификации диагноза системного васкулита, коррекции лечения.

11.01.2023 г. госпитализирована в ревматологическое отделение. Обследована: антитела к протеиназе 3 (анти-ПР-3) и антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) — отр., РФ — 113,8 МЕ/мл, АЦЦП — отр., СРБ — 116,5 мг/л. Обсуждался диагноз системного васкулита — не подтверждён. На рентгенограмме придаточных пазух носа признаки правостороннего катарального гайморита, этмоидита, ринит. Выполнено УЗИ ОБП, почек, мочеточников, мочевого пузыря, патологии не выявлено. Выполнено исследование иммунного статуса. Выписана из ревматологического отделения 20.01.2023 г., рекомендовано дальнейшее наблюдение врача пульмонолога для определения тактики лечения.

После выписки наблюдается пульмонологом. На МСКТ ОГК в динамике от 04.02.2023 г. разнонаправленная, больше отрицательная динамика: уменьшение в размерах части фокусов с одновременным увеличением других и появлением новых. Направлена для обследования в ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».

С 02.03.2023 г. по 23.03.2022 г. обследовалась в ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза». Проведена диагностика гранулематозных васкулитов: титр антител к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgG, нРИФ — 1:2560 (норма до 1:40), анти-МПО — 36,5 отн. ед./мл (норма до 20), анти-ПР3 — менее 0,6 отн. ед./мл (норма), антитела к базальной мембране клубочка (анти-БМК) — отр., СРБ — 60 мг/л, гемоглобин — 108-118 г/л, тромбоциты — 437–373х109/л, лейкоциты — 10–8,8х109/л, эозинофилы — 1%, СОЭ — 116–85 мм/час, креатинин, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко — в пределах нормы. В мокроте КУМ (люминисцентная микроскопия) не обнаружены, методом ПЦР микобактерии туберкулёза не обнаружены. На рентгенограмме органов грудной клетки множественные разнокалиберные образования и тонкостенные воздушные полости с преимущественной локализацией в нижней доле правого лёгкого, а также в проекции верхней зоны и S6 левого лёгкого. Верхние зоны лёгких эмфизематозно вздуты. Сетчатый пневмосклероз равномерно распределён по всем лёгочным полям, жидкость в плевральных полостях не определяется. По сравнению с МСКТ ОГК от 04.02.23 — прогрессирующий распад в округлых образованиях обоих лёгких. На МСКТ придаточных пазух носа: признаки ринита, верхнечелюстного синусита (больше справа). При бронхоскопии на слизистой дистальной трети левого главного бронха, левого нижнедолевого бронха, промежуточного бронха определяются множественные высыпания белесоватого цвета на фоне яркой гиперемии и эктазии сосудов слизистой, в просвете бронхов отмечается наличие множественных сгустков геморрагического секрета без достоверной визуализации источника (состоявшееся кровотечение, картина гиперпластических изменений слизистой). В бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ): КУМ (люминисцентная микроскопия) не обнаружены, методом ПЦР микобактерии туберкулёза не обнаружены. Цитологическое исследование мазков-отпечатков: пласты клеток бронхиального эпителия с наличием выраженных дистрофических изменений. Гистологическое исследование биопсийного материала слизистой бронхов: выраженная воспалительная инфильтрация смешанного характера из лимфоцитов, гистиоцитов, плазматических клеток, единичных сегментоядерных лейкоцитов, в том числе расположенная перикапиллярно с инфильтрацией стенок сосудов, на одном из участков обнаружено скопление лимфо-гистиоцитарных клеток по типу псевдогранулемы. Выполнено ЭКГ, ЭхоКГ, функции внешнего дыхания (ФВД) в пределах нормы. По результатам проведённого обследования установлен диагноз гранулематоза с полиангиитом. Пациентка консультирована зав. отделением ревматологии ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, для проведения неотложной анти-В клеточной терапии ритуксимабом показана госпитализация в ревматологическое отделение.

С направительным диагнозом «Гранулематоз с полиангиитом АНЦА-ассоциированный, с поражением легких, верхних дыхательных путей (гайморит, некротический ринит), бирмингемский индекс активности васкулита (BVAS — 12 баллов)» пациентка 24.03.2023 госпитализирована в ревматологическое отделение (с нефрологическими койками и кабинетом терапии генно-инженерными биологическими препаратами) ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации с целью неотложной инициации анти-В-клеточной терапии ритуксимабом.

Данные лабораторных исследований в НИИ ревматологии: гемоглобин — 116 г/л, тромбоциты — 327×109/л, лейкоциты — 9,3×109/л, эозинофилы — 1%, СОЭ — 12 мм/час. Биохимические показатели (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, электролиты, печеночные пробы) в норме. Иммунологические показатели: СРБ — 54,3 мг/л, IgG — 13,5 г/л, pANCA/антитела к МПО — 0,6 ед/мл (норма до 5), cANCA/антитела к ПР3 — 2,4 ед/мл (норма — до 10), витамин Д — 41,74 нг/мл (норма— более 30).

Обсуждение

У данной пациентки заболевание характеризуется преимущественным поражением верхних дыхательных путей, бронхов, лёгких (множественные двусторонние инфильтраты с деструкцией, кровохарканье), суставов (артрит), мышц (миалгии), лихорадкой. В результате проведённого обследования туберкулёз исключён. В пользу диагноза «Гранулематоз с полиангиитом», помимо деструктивного поражения лёгких, свидетельствует заинтересованность верхних дыхательных путей (некротический ринит, синусит), результаты биопсии бронхов (периваскулярная лимфогистиоцитарная инфильтрация, содержащая нейтрофилы), высокая лабораторная активность (СРБ — 54 мг/л, тромбоциты — до 437×109/л), гиперпродукция РФ, высокий титр АНЦА класса IgG (1:2560), однократно обнаруженные анти-МПО в умеренном количестве (1,8 норм).

Принимая во внимание деструктивное поражение лёгких с кровохарканьем и риском присоединения инфекционных осложнений, в качестве стратегии лечения по зарегистрированным показаниям выбрана анти-В клеточная терапия ритуксимабом в сочетании с невысокой дозой глюкокортикоидов (преднизолон 15 мг/сут.).

27.03.2023 г. введён ритуксимаб в/в 500 мг с удовлетворительной переносимостью. Лечение проведено на основе стандартов медицинской помощи.

За период госпитализации осложнений не возникло, достигнут положительный результат. Пациентка выписана для продолжения лечения на амбулаторном этапе. Рекомендовано продолжить анти-В клеточную терапию по месту жительства с трёхкратным введением ритуксимаба в/в 500 мг с интервалом 7 дней, после премедикации (метилпреднизолон — 500 мг в/в капельно, супрастин — 1,0 в/в капельно), в день введения и 1-2 дня после него — апиксабан 2,5 мг 2 раза в день, под тщательным контролем после каждой инфузии общего анализа крови, СРБ, общего анализа мочи. По завершении курса ритуксимаба контроль IgG, СРБ, МСКТ ОГК. Даны подробные рекомендации по обследованию на амбулаторном этапе: наблюдение ревматолога, диаскин-тест и консультация фтизиатра каждые 6 мес. Рекомендации по продолжению терапии: продолжить приём метипреда с увеличением дозы до 3 табл. (12 мг) утром (до 08.00); гастропротекторы (омепразол, пантопразол или рабепразол) 20 мг 2 раза в день; повторные курсы введения ритуксимаба с интервалом 4-6 мес.; препараты витамина Д длительно.

Прогноз течения заболевания благоприятный. Рекомендованы диета с ограничением легкоусвояемых углеводов, жиров, богатая кальцием (молочные продукты), лечебная гимнастика, освидетельствование в МСЭ по месту жительства для определения группы инвалидности.

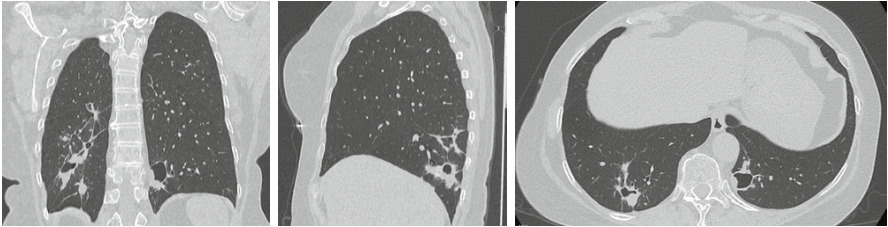

После окончания 1 курса анти-В клеточной терапии ритуксимабом на контрольной МСКТ ОГК от 02.05.2023 г. отмечена положительная динамика в виде уменьшения и частичного, практически полного, разрешения (исчезновения) объёмных некротических очагов лёгких, с признаками значительного снижения распространения процесса (рис. 4).

Рисунок 4. МСКТ ОГК от 02.05.2022 г.

Заключение

В данном клиническом случае продемонстрирована трудность диагностики гранулематоза с полиангиитом. С момента дебюта заболевания пациентка обращалась и наблюдалась у разных специалистов (терапевт, пульмонолог, фтизиатр, ревматолог). Для постановки диагноза потребовался тщательный анализ клинической картины в целом, результатов множественных проведённых лабораторных исследования, которые в большинстве своём были малоинформативными, инструментальных исследований в динамике. Удалось получить морфологическое подтверждение диагноза ГПА по результату исследования одиночной гранулемы. Назначение патогенетической терапии привело к регрессу симптомов ГПА и улучшению прогноза пациентки.

Список литературы

1. Лаушкина Ж.А., Пушкарева Е.Ю., Медведев С.А., Филимонов П.Н., Ягубкин П.А. Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера): клинический случай гипердиагностики туберкулеза легких. Пульмонология. 2022; 32 (1): 130–136. DOI: 10.18093/0869-0189-2022-32-1-130-136.

2. Akiyama M, Zeisbrich M, Ibrahim N, Ohtsuki S, Berry GJ, Hwang PH, et al. Neutrophil Extracellular Traps Induce Tissue-Invasive Monocytes in Granulomatosis With Polyangiitis. Front Immunol. 2019;10:2617. DOI: 10.3389/fimmu.2019.02617.

3. Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К., Пищальников А.Ю., Глазырина Г.А., Сударева О.О., Негденова О.С. Гранулематоз Вегенера (гранулематоз с полиангиитом). Трудный пациент. 2021;19(4):39–44. DOI: 10.224412/2074-1005-2021-4-39-44.

4. Бабаева А.Р., Калинина Е.В., Звоноренко М.С. Трудности диагностики гранулематоза Вегенера у взрослых в современной клинической практике (клиническое наблюдение). Волгоградский научно-медицинский журнал. 2016;3(51):49–54. eLIBRARY ID: 27249184 EDN: UQRGZV

5. Черняев А.Л., Березовский Ю.С., Войтковская К.С., Михалева Л.М., Самсонова М.В. Диагностика гранулематоза Вегенера у пациента 14 лет. Архив патологии. 2013;75(3):40‐47. eLIBRARY ID: 19093381 EDN: QBVIMB

6. Войцеховский В.В., Погребная М.В., Гоборов Н.Д., Фомина О.П., Горячева С.А. Клиническое наблюдение пациентки с гранулематозом Вегенера. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2017;1(66):89–97. DOI: 10.12737/article_5a24d1a5e1f301.09080009.

Об авторах

В. А. НевзороваРоссия

Невзорова Вера Афанасьевна - доктор медицинских наук, профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики.

Владивосток

Н. В. Шестакова

Россия

Шестакова Наталья Валентиновна - кандидат медицинских наук, доцент, доцент института терапии и инструментальной диагностики.

Владивосток

М. В. Мокшина

Россия

Мокшина Маргарита Вадимовна - кандидат медицинских наук, доцент, доцент института терапии и инструментальной диагностики.

Владивосток

Е. В. Самойленко

Россия

Самойленко Елена Витальевна - заведующая пульмонологическим отделением.

Владивосток

А. В. Чернышенко

Россия

Чернышенко Александр Вячеславович - врач-рентгенолог, руководитель центра лучевой диагностики.

Владивосток

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Невзорова В.А., Шестакова Н.В., Мокшина М.В., Самойленко Е.В., Чернышенко А.В. Сложный для диагностики случай поражения дыхательных путей при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера). Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):87-93. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-87-93

For citation:

Nevzorova V.A., Shestakova N.V., Mokshina M.V., Samoilenko E.V., Chernyshenko A.V. A difficult to diagnose case of respiratory tract injury in granulomatosis with polyangiitis. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):87-93. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-87-93