Перейти к:

Клинический случай ишемической болезни сердца у больной с синдромом Вернера

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-108-113

Аннотация

Синдром Вернера является заболеванием, характеризующимся преждевременным старением организма, в том числе более ранним развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы (генерализованного атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца), и возникновением таких фатальных осложнений, как инфаркт миокарда и инсульт, в более молодом возрасте. Именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти пациентов с синдромом Вернера, продолжительность жизни которых не превышает 50 лет. Поэтому пациенты с данным синдромом нуждаются в регулярном наблюдении для раннего выявления признаков сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения качества и продолжительности жизни.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хрипун А.В., Багаева И.А., Годунко Е.С., Бухтин О.В., Терентьев А.А., Чесникова А.И. Клинический случай ишемической болезни сердца у больной с синдромом Вернера. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):108-113. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-108-113

For citation:

Khripun A.V., Bagaeva I.A., Godunko E.S., Bukhtin O.V., Terentyev A.A., Chesnikova A.I. A clinical case of an ischemic heart disease with Werner Syndrome. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):108-113. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-108-113

Введение

Прогерия — это редкое наследственное заболевание, характеризующееся преждевременным старением [1], поражением кожи, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Выделяют два варианта прогерии: детская прогерия, или синдром Хатчинсона-Гилфорда, и прогерия взрослых, или синдром Вернера. [2]

Синдром Вернера был впервые описан немецким студентом-медиком Отто Вернером в 1904 г., наблюдавшим четырех братьев и сестер в возрасте от 31 до 40 лет с сочетанием низкорослости, катаракты, склеродермии и ранним поседением волос [1][3]. Средняя частота синдрома Вернера в мире 1:1000000, наибольшая частота встречаемости синдрома Вернера в Японии (от 1:20 000 до 1:40000). Вероятность рождения ребёнка с синдромом Вернера выше при кровном родстве родителей. [4]

Синдром Вернера наследуется по аутосомно-рецессивному типу. [5] Причиной развития этого синдрома является мутация гена WRN, располагающегося в 8-й хромосоме и кодирующего фермент геликазу. Геликаза WRN поддерживает стабильность хромосом посредством участия в репликации, репарации и рекомбинации ДНК. [1][6] Нарушение синтеза геликазы WRN приводит к ускоренному укорочению теломер, нарушению процессов репликации и репарации ДНК, из-за чего ускоряются процессы клеточного старения. Также при синдроме Вернера происходят ускоренные изменения в метилировании ДНК, аналогичные тем, которые развиваются при нормальном старении. [3].

Клиническая картина синдрома Вернера: пациенты с синдромом Вернера нормальны при рождении, растут и развиваются без особенностей. Первые признаки заболевания появляются в возрасте 14–15 лет, при начале полового созревания. Отсутствует скачок роста в пубертатном периоде, рост пациентов с синдромом Вернера не превышает 150 см. Зачастую отставание в росте остаётся незамеченным, что затрудняет своевременную диагностику заболевания. [4] Затем происходит истончение подкожной клетчатки, черты лица становятся заострёнными, нос приобретает клювовидную форму, ротовое отверстие сужено. Конечности у пациентов с синдромом Вернера тонкие из-за атрофии подкожной клетчатки и мышц. Развивается преждевременное поседение волос. [2]

Пациенты с синдромом Вернера часто страдают болезнями сердечно-сосудистой системы: уже в молодом возрасте у них развивается генерализованный атеросклероз, причём у таких больных чаще поражаются не только крупные артерии, но и артерии мелкого калибра. [7] Атеросклероз приводит к появлению стенокардии, инфарктов миокарда, инсультов. Нередко эти заболевания сопровождаются сахарным диабетом 2 типа. Также для пациентов с синдромом Вернера характерно развитие двусторонней катаракты. [4] Различные нарушения костного метаболизма, нарушения фосфорно-кальциевого обмена, проявляющиеся метастатической кальцификацией мягких тканей, являются ещё одним характерным проявлением синдрома Вернера. [3]

Риск возникновения злокачественных опухолей при синдроме Вернера также значительно выше, чем в общей популяции. Спектр злокачественныых опухолей при синдроме Вернера достаточно широк, самыми частыми являются эпителиальные новообразования щитовидной железы, злокачественная меланома, менингиома, саркомы мягких тканей и костей, лейкозы [8].

Средний возраст смерти пациентов с синдромом Вернера — 54 года, смертность наступает от злокачественных заболеваний и инфаркта миокарда. Пациентам с синдромом Вернера рекомендованы регулярные обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований с целью увеличения продолжительности жизни и повышения её качества [4][5].

Описание клинического случая

Пациентка И., 37 лет, поступила в кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом №1 ГБУ РО РОКБ с жалобами на одышку, давящие боли за грудиной, головную боль и головокружение при повышении артериального давления.

Анамнез заболевания. Пациентка наблюдается у кардиолога по месту жительства с 2020 г., когда был выявлен стеноз аортального клапана. С осени 2022 г. стала отмечать появление одышки и боли за грудиной при незначительной физической нагрузке, купирующихся самостоятельно в покое через 1–2 минуты. В январе 2023 г. пациентка была госпитализирована в стационар по месту жительства с диагнозом «острый инфаркт миокарда», проводилось медикаментозное лечение по стандартам ведения при остром коронарном синдроме (ОКС) (антикоагулянты, двойная антиагрегантная терапия, статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), бета-адреноблокаторы), коронароангиография не проводилась. В марте 2023 г. пациентка была госпитализирована с диагнозом «Острый повторный инфаркт миокарда» в кардиологическое отделение ГБУ РО ЦГБ г. Каменск-Шахтинский, где была выполнена коронароангиография, произведено стентирование инфаркт-зависимых артерий (ствола левой коронарной артерии и передней межжелудочковой ветви). В последующем пациентка И. была выписана со следующими рекомендациями по терапии: ацетилсалициловая кислота 100 мг, брилинта 90 мг 2 раза в день, периндоприл 2,5 мг, бисопролол 5 мг, верошпирон 25 мг, аторвастатин 40 мг. Со слов пациентки, она регулярно принимала назначенную терапию, наблюдалась у врача по месту жительства, боли за грудиной и одышка не беспокоили. Настоящее ухудшение с 04.07.2023 г., когда у пациентки во время пребывания в стационаре по месту жительства на фоне интенсивного внутривенного введения цитофлавина (объём инфузии — 600–800 мл), нестабильности цифр артериального давления (АД) с тенденцией к гипертензии развился интенсивный ангинозный приступ, сопровождавшийся отёком лёгких, повышением АД до 180/110 мм рт. ст. На выполненной ЭКГ выявлен подъём сегмента ST в отведениях V1, V2, V3, был поставлен диагноз «Острый повторный передне-перегородочный инфаркт миокарда с подъёмом ST», проведена тромболитическая терапия (пуролаза), купирован отёк лёгких, 05.07.2023 г. Пациентка была переведена по линии санавиации в ГБУ РО РОКБ для дальнейшего лечения.

Анамнез жизни. С 3 лет родители пациентки И. начали отмечать отставание в росте от сверстников, сниженную массу тела. В апреле 2023 г. обратилась к генетику, на основании анамнеза и объективных данным поставлен диагноз «Прогерия». В 2009 г. пациентка родила дочку путём кесарева сечения, дочка здорова. Хронические заболевания отрицает, аллергологический анамнез не отягощён.

Объективные данные

Антропометрические данные: рост — 1,45 м, масса тела — 28 кг, ИМТ=13,3 кг/м2. Фенотип: кахектичное телосложение, заострённое лицо, экзофтальм, микрогнатия, клювовидный нос, истончённые кожные покровы, слабо развитая подкожно-жировая клетчатка, мышечная атрофия.

Сердечно-сосудистая система: АД = 120/75 мм рт. ст., ЧСС = 79 в мин. Патологической пульсации периферических сосудов нет. Расширения вен нет. Верхушечный толчок усиленный, определяется в V-межреберье. Тоны сердца ритмичны, приглушены, над аортальным клапаном систолический шум, проводящийся на сосуды шеи.

Дыхательная система: одышка в покое. Грудная клетка правильной формы, при перкуссии ясный легочной звук, при аускультации везикулярное дыхание, проводится во все отделы, хрипов нет, шума трения плевры нет.

Дополнительные методы исследования, проведённые в ГБУ РО РОКБ:

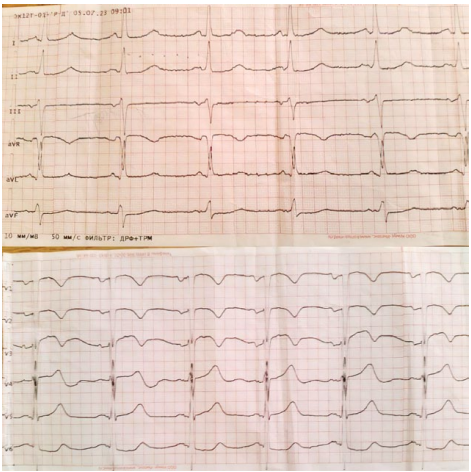

- ЭКГ от 05.07.2023 (при поступлении): ритм синусовый, ЧСС = 79 в мин. Очаговые изменения в миокарде передне-перегородочной области ЛЖ. Гипертрофия ЛЖ (рис.1);

Рисунок 1. ЭКГ пациентки И. при поступлении.

- тропониновый тест 05.07.2023 (при поступлении): менее 40 нг/л (отрицательный);

- ЭхоКГ от 05.07.2023: ЛП — 32 мм, апикально — 29*38 мм, ПЖ — 17 мм, ПП апикально — 27*37 мм. КДР = 42 мм, КДО = 79 мл, ФВ = 54%. МЖП в диастолу — 13–14 мм, ЗСЛЖ в диастолу — 12–13 мм. Уплотнение стенок аорты, склеротические изменения створок аортального, митрального и трикуспидального клапана. Умеренный стеноз аортального клапана (PG макс. на АК — 64 мм рт. ст., средн. — 32 мм рт. ст.). Недостаточность аортального клапана (НАК) 2 степени, недостаточность митрального клапана (НМК) 2 ст., недостаточность трикуспидального клапана (НТК) 2 ст. Гипертрофия левого желудочка. Гипокинез задней стенки ЛЖ. Лёгочная гипертензия (расчётное давление в полости правого желудочка — 45 мм рт. ст.). Выпот в плевральных полостях: справа — 30 мм, слева — 40 мм (лёжа на спине);

- УЗИ брахиоцефальных артерий от 05.07.2023г. — стеноз устья ВСА 60%;

- УЗИ артерий нижних конечностей от 06.07.2023г.: справа стеноз общей бедренной артерии 20%, нижней трети передней большеберцовой артерии 50–60%, слева стеноз нижней трети передней большеберцовой артерии 50–60%;

- коронарография от 05.07.2023г.: ствол левой коронарной артерии и передняя межжелудочковая ветвь — состояние после стентирования, стенты проходимы, рестенозов нет. Диагональная ветвь, огибающая ветвь, ветвь тупого края, правая коронарная артерия — без гемодинамически значимых стенозов. Заднебоковая ветвь — стеноз средней трети 50%;

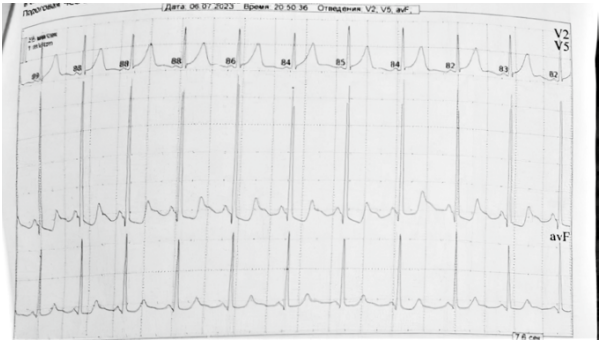

- холтеровское мониторирование ЭКГ от 07.07.2023: синусовый ритм со средней ЧСС = 76 уд./мин., мин. ЧСС = 56 в мин., макс. ЧСС = 107 в мин. Одиночные и парные суправентрикулярные экстрасистолы (всего 18), одиночные политопные желудочковые экстрасистолы (всего 68). Достоверно клинически значимые паузы ритма не выявлены. Преходящая элевация сегмента ST в отведениях V2, aVF до 2 мм, вероятно, ишемического генеза (рис. 2).

Рисунок 2. Преходящая элевация ST в отведении V2 на холтер-ЭКГ.

- общий анализ крови от 06.07.2023 г.: гемоглобин — 77 г/л, эритроциты — 2,9*10^12/л, лейкоциты — 13,41*10^9/л, палочкоядерные нейтрофилы — 1%, сегментоядерные нейтрофилы — 87%, лимфоциты — 5%, моноциты — 7%, тромбоциты— 935*10^9/л;

- биохимический анализ крови от 06.07.2023 г. : общий билирубин — 9,7 мкмоль/л, прямой билирубин — 1,6 мкмоль/л, АЛТ — 24 ЕД/л, АСТ — 18 ЕД/л, общий белок — 66 г/л, мочевина — 6,9 ммоль/л, креатинин — 31,3 мкмоль/л, глюкоза — 4,62 ммоль/л, железо — 64,8 ммоль/л, ферритин — 132,1 ммоль/л, С-реактивный белок — 5,0 мг/л, ревматоидный фактор — 3,8 г/л;

-липидограмма от 06.07.2023 г.: общий холестерин — 3,1 ммоль/л, ЛПНП — 2,0 ммоль/л, ЛПВП — 0,91 ммоль/л, триглицериды — 1,5 ммоль/л;

коагулограмма от 06.07.2023 г.: АЧТВ — 32 сек., протромбиновое время — 13 сек., МНО — 1,14, протромбин по Квику — 82%, тромбиновое время — 16 сек., фибриноген по Клаусу — 3,5 г/л.

Консультации других специалистов:

- консультация сердечно-сосудистого хирурга от 06.07.2023 г.: в настоящий момент хирургическое лечение стеноза аортального клапана не показано, рекомендованы наблюдение, контроль ЭхоКГ раз в 6 месяцев, консервативная терапия;

- консультация гематолога от 05.07.2023 г.: необходимо проведение дифференциальной диагностики между реактивным тромбоцитозом и дебютом хронического миелопролиферативного заболевания. Рекомендованы контроль общего анализа крови, уровня ферритина, сывороточного железа, трансферрина, коагулограммы, плановое молекулярно-генетическое исследование JAK2, CALR, MPL, УЗИ ОБП, повторная консультация гематолога.

На основании жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра, данных лабораторных и инструментальных исследований поставлен диагноз: «Основной: ИБС. Нестабильная прогрессирующая стенокардия. Тромболитическая терапия (пуролаза) по поводу ОКС с подъёмом сегмента ST. ПИКС (01.2023, 03.2023). Состояние после стентирования ствола ЛКА, ПМЖВ (03.2023). Стеноз заднебоковой ветви 50% по данным коронарографии от 05.07.2023 г. Осложнения: ОССН III. Отёк лёгких от 04.07.2023. Двусторонний гидроторакс. Легочная гипертензия 1 ст. ХСН 2Б, ФК III. Фоновый: Артериальная гипертензия 3 стадии, риск 4 (очень высокий). Сопутствующий: Умеренный стеноз аортального клапана (PG средний 32 мм рт .ст.). НАК 2 ст., НМК 2 ст., НТК 2 ст. Прогерия (синдром Вернера). Анемия сложного генеза средней степени тяжести. Тромбоцитоз».

Было назначено следующее лечение: брилинта 90 мг 2 раза в сутки, утром и вечером, ацетилсалициловая кислота 100 мг вечером, аторвастатин 40 мг вечером, периндоприл 5 мг утром, бисопролол 5 мг утром, верошпирон 100 мг утром, фуросемид 20 мг в/в струйно, омепразол 20 мг 2 раза в день, утром и вечером.

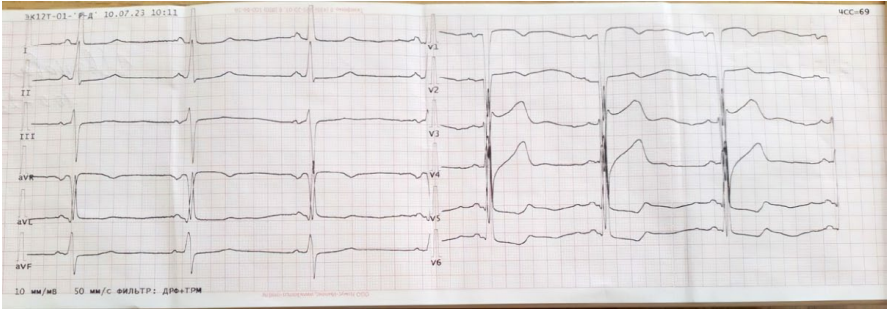

ЭКГ в динамике от 10.07.2023 г.: синусовый ритм с ЧСС 69, без существенной динамики (рис. 3)

Рисунок 3. ЭКГ пациентки И. от 10.07.2023 г.

ЭхоКГ в динамике от 10.07.2023 г.: ЛП — 28 мм, апикально — 29*38 мм, ПЖ — 17 мм, ПП апикально — 27*37 мм. КДР = 42 мм, КДО = 79 мл, ФВ = 55%. МЖП в диастолу: 13-14 мм, ЗСЛЖ в диастолу — 12–13 мм. Уплотнение стенок аорты, склеротические изменения створок аортального, митрального и трикуспидального клапана. Умеренный стеноз аортального клапана (PG макс. на АК — 64 мм рт. ст., средн. — 32 мм рт. ст.). НАК 2 степени. НМК 2 ст., НТК 2 ст. Гипертрофия левого желудочка. Гипокинез задней стенки ЛЖ. Легочная гипертензия (расчётное давление в полости правого желудочка 45–50 мм рт. ст.). Выпот в плевральных полостях не визуализируется.

Пациентка была выписана с улучшением состояния: уменьшилась одышка, боли за грудиной отсутствовали, достигнут целевой уровень АД <130/80 мм рт. ст., регрессировал двусторонний гидроторакс. При выписке пациентке И. рекомендованы наблюдение у врача по месту жительства, коррекция факторов риска: контроль АД <130/80 мм рт. ст., ЛПНП <1,0 ммоль/л, приём следующих препаратов: ацетилсалициловой кислота 100 мг вечером, брилинта 90 мг 2 раза в день, утром и вечером, бисопролол 5 мг утром, периндоприл 2,5 мг утром, спиронолактон 50 мг утром, торасемид 5 мг утром, аторвастатин 40 мг вечером, эзетимиб 10 мг утром, омепразол 20 мг 2 раза в день, утром и вечером, повторное проведение ЭхоКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ, липидограммы через 1 месяц.

Заключение

Синдром Вернера проявляется ускоренным старением организма. Пациенты с синдромом Вернера имеют большую предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В частности, у данной пациентки были выявлены признаки генерализованного атеросклероза: поражены не только коронарные артерии, но и внутренние сонные артерии, артерии обеих нижних конечностей. Генерализованный атеросклероз приводит к увеличению риска развития таких грозных осложнений, как инфаркт миокарда или инсульт, которые становятся основной причиной смерти данных пациентов. В связи с этим необходима ранняя диагностика синдрома Вернера и постоянное наблюдение пациентов с этим заболеванием для своевременного выявления сердечно-сосудистых заболеваний, тщательный подбор антигипертензивной и холестеринснижающей терапии, контроль АД <130/80 мм рт. ст., целевого значения ЛПНП в соответствии с индивидуальным уровнем риска.

Список литературы

1. Oshima J, Sidorova JM, Monnat RJ Jr. Werner syndrome: Clinical features, pathogenesis and potential therapeutic interventions. Ageing Res Rev. 2017;33:105-114. DOI: 10.1016/j.arr.2016.03.002

2. Драпкина О.М., Шепель Р.Н. Теломеры и теломеразный комплекс. Основные клинические проявления генетического сбоя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2015;14(1):70-77. DOI: 10.15829/1728-8800-2015-1-70-77

3. Голоунина О.О., Фадеев В.В., Белая Ж.Е. Наследственные синдромы с признаками преждевременного старения. Остеопороз и остеопатии. 2019;22(3):4-18. DOI: 10.14341/osteo12331

4. Rincón A, Mora L, Suarez-Obando F, Rojas JA. Werner's Syndrome: Understanding the Phenotype of Premature Aging-First Case Described in Colombia. Case Rep Genet. 2019;2019:8538325. DOI: 10.1155/2019/8538325

5. Metwally S, El Ahwal L, Zaghlol K, Alwan N, Gabar R. Werner Syndrome: A Case Report of Two Brothers of Pangeria. Intern Med. 2019;9:308. DOI: 10.35248/2165-8048.19.9.308.

6. Tsuge K, Shimamoto A. Research on Werner Syndrome: Trends from Past to Present and Future Prospects. Genes (Basel). 2022;13(10):1802. doi: 10.3390/genes13101802

7. Chen L, Oshima J. Werner Syndrome. J Biomed Biotechnol. 2002;2(2):46-54. doi: 10.1155/S1110724302201011

8. Tokita M, Kennedy SR, Risques RA, Chun SG, Pritchard C, Oshima J, et al. Werner syndrome through the lens of tissue and tumour genomics. Sci Rep. 2016;6:32038. doi: 10.1038/srep32038

Об авторах

А. В. ХрипунРоссия

Хрипун Алексей Валерьевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней No1 РГМУ, главный внештатный кардиолог МЗ Ростовской области, заместитель главного врача по медицинской части Ростовская ОКБ, директор регионального сосудистого центра.

Ростов-на-Дону

И. А. Багаева

Россия

Багаева Инна Алхазовна, заведующая кардиологическим отделением регионального сосудистого центра.

Ростов-на-Дону

Е. С. Годунко

Россия

Годунко Елена Сергеевна - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних болезней No1 РГМУ, врач-кардиолог регионального сосудистого центра, Ростовская ОКБ.

Ростов-на-Дону

О. В. Бухтин

Россия

Бухтин Олег Владимирович - ординатор кафедры внутренних болезней №1.

Ростов-на-Дону

А. А. Терентьев

Россия

Терентьев Андрей Алексеевич - ординатор кафедры кардиологии, ревматологии и функциональной диагностики.

Ростов-на-Дону

А. И. Чесникова

Россия

Чесникова Анна Ивановна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней No1 РГМУ, главный внештатный терапевт Южного федерального округа.

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Хрипун А.В., Багаева И.А., Годунко Е.С., Бухтин О.В., Терентьев А.А., Чесникова А.И. Клинический случай ишемической болезни сердца у больной с синдромом Вернера. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):108-113. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-108-113

For citation:

Khripun A.V., Bagaeva I.A., Godunko E.S., Bukhtin O.V., Terentyev A.A., Chesnikova A.I. A clinical case of an ischemic heart disease with Werner Syndrome. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):108-113. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-108-113