Перейти к:

Патоморфологические особенности осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-62-69

Аннотация

Цель: оценить особенности развития осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном (БАК) на основании результатов патоморфологического исследования.

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ регистра из 328 пациентов с аортальным стенозом (АС) и дилатацией восходящего отдела аорты (ДВОА), сформированного на основании гистологических исследований, выполненных в 2010–2022 гг. Из них у 209 пациентов в результате гистологического исследования диагностирован БАК, а у 119 пациентов диагностирован трикуспидальный аортальный клапан (ТАК). Тип БАК был проанализирован у 139 прооперированных пациентов по результатам анализа протоколов операций.

Результаты: согласно полученным результатам, среди пациентов с БАК преобладал 1 тип со сращением правой и левой коронарных створок (78%), наименьшее количество пациентов с БАК было со сращением правой коронарной и некоронарной створок аортального клапана (4%), в то время как сращение левой коронарной с некоронарной створкой аортального клапана (АК) и пациенты с «истинным» БАК встречались в каждом случае у 9% пациентов. Формирование АС (75,6%), ДВОА (68,4%) и комбинации АС+ДВОА (81%) чаще наблюдалось в группе пациентов с 1 типом БАК. По результатам гистологии АК, значимых различий в зависимости от морфологии клапана получено не было. В том числе, по результатам гистологии АК, частота кальциноза не отличалась в группах пациентов с БАК и ТАК. Фиброз со стиранием слоистой гистоархитектоники АК различной степени тяжести выявлялся у каждого второго пациента, независимо от наличия врожденного порока сердца (ВПС). По результатам гистологии аорты, гемодинамическая аневризма у пациентов с БАК встречалась значимо чаще, чем у пациентов с ТАК (р=0,0027). Кроме того, было верифицировано, что у 39 пациентов из 40 без патоморфологических изменений стенки аорты в диагнозе фигурировал аортальный стеноз, из них у 80% пациентов был подтверждён ВПС: БАК.

Заключение: результаты настоящего исследования продемонстрировали, что в подавляющем большинстве случаев дилатация аорты и аортальный стеноз формируются при сращении правой и левой коронарных створок. Отсутствие морфологических изменений в стенке аорты при наличии её дилатации практически у каждого третьего пациента с БАК подтверждает генетический вклад в формирование дилатации аорты у данной категории пациентов и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пугина М.Ю., Гареев Д.А., Коржова М.А., Антонова И.В., Шадрина У.М., Бабакехян М.В., Воронкина И.В., Успенский В.Е., Гордеев М.Л., Митрофанова Л.Б., Иртюга О.Б. Патоморфологические особенности осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):62-69. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-62-69

For citation:

Pugina M.Y., Gareev D.A., Korzhova M.A., Antonova I.V., Shadrina U.M., Babakekhyan M.V., Voronkina I.V., Uspensky V.E., Gordeev M.L., Mitrofanova L.B., Irtyuga O.B. Pathomorphological features of complications inpatients with bicuspid aortic valve. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):62-69. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-62-69

Введение

Несмотря на значимое увеличение публикаций, посвящённых патологии восходящего отдела аорты (ВОА) и аортальному стенозу (АС), особой группой пациентов, заслуживающих внимание, остаются пациенты с бикуспидальным аортальным клапаном (БАК).

БАК — один из наиболее распространённых врождённых пороков сердца (ВПС), его распространённость, по различным данным, варьируется от 0,5 до 2% с преобладанием порока среди мужчин 3:1 [1][2]. БАК представляет собой аномалию развития, при которой происходит сращение двух створок аортального клапана (АК). При отсутствии линии сращения вариант БАК называется истинным. Патогенез БАК на сегодняшний день остаётся предметом научных дискуссий. Механизмы, определяющие заболевания восходящей аорты у пациентов с БАК, являются результатом взаимодействия различных генетических и гемодинамических факторов [3].

Клинические проявления чаще встречаются после 40 лет и демонстрируют свое многообразие [1][4-6]. Несмотря на то, что у большинства пациентов развиваются такие осложнения, как дисфункция АК и/или дилатация аорты, некоторые из них могут оставаться бессимптомными в течение всей своей жизни. Дилатация аорты в дальнейшем может прогрессировать до аневризмы аорты и осложняться диссекцией, а АС тяжёлой степени без хирургического лечения может осложниться сердечной недостаточностью [4-8].

Частота встречаемости аневризмы аорты у пациентов с БАК варьируется, по различным данным, от 26 до 45% [9]. Так, 25-летний риск развития аневризмы у пациентов с БАК составляет 26% [9], в то время как при анализе регистра НМИЦ им. В.А. Алмазова дилатация аорты регистрировалась у 41% пациентов с БАК [10].

Известно, что у пациентов с БАК дилатация аорты дебютирует в более молодом возрасте и характеризируется более быстрым прогрессированием (приблизительно 0,4 мм/год у пациентов с БАК по сравнению с 0,2 мм/год у пациентов с трёхстворчатым аортальным клапаном (TAК)) [7]. Однако у пациентов с АС БАК диагностируется интраоперационно почти в 40% случаев [11]. При этом по данным регистра EURO II частота выявлений БАК в дооперационном периоде составляет 41,2% [12].

Согласно результатам проспективного исследования, в которое были включены 852 пациента, одним из наиболее частых предикторов дисфункции АК и дилатации аорты с БАК являлась кальцификация АК от умеренной до тяжёлой степени. Наличие БАК ассоциировалась с более ранним фиброзом и кальцинозом АК. Наиболее частыми детерминантами развития кальцификации БАК являлись следующие факторы: возраст (56,1 ± 13,2 года), артериальная гипертензия, дислипидемия, диабет и курение [2].

Актуальность данной темы подчеркивается быстрым развитием клапанных и аортальных осложнений [4][7][9][11][13], которые часто возникают у пациентов с БАК.

Цель исследования — оценка особенностей развития осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном (БАК) на основании результатов патоморфологического исследования.

Материал и методы

В ретроспективное исследование были включены 328 человек с АС и дилатацией восходящего отдела аорты (ДВОА). Из них у 209 пациентов в результате морфологического исследования диагностирован БАК, а у 119 пациентов диагностирован ТАК.

Протокол исследования был одобрен этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», и письменное информированное согласие на обработку персональных данных имелось у всех пациентов, включённых в анализ. Критерии включения — возраст старше 40 лет, максимальная скорость на АК более 2,0 м/с (по результатам эхокардиографического (ЭХО-КГ) исследования), диагноз ДВОА выставлялся при её расширении более 40 мм по результатам ЭХО-КГ. Наличие АС и ДВОА определялось по стандартному протоколу трансторакального ЭХО-КГ на аппарате Vivid 7, GE, USA согласно Европейским/Американским рекомендациям по эхокардиографии [14][15]. В зависимости от анатомических особенностей АК включённые в анализ пациенты были разделены на 2 группы: первая группа — с ВПС (бикуспидальным АК (ВПС-БАК)), вторая группа — без ВПС, с ТАК. Кроме того, каждая группа включённых пациентов была разделена на 3 подгруппы: первая подгруппа — пациенты с ДВОА, вторая подгруппа — пациенты с АС, третья подгруппа — пациенты с сочетанием данных патологий. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Тип БАК был проанализирован у 139 прооперированных пациентов по результатам анализа протоколов операций, согласно классификации, принятой ранее [16].

Статистическая обработка данных, полученных в ходе данного исследования, выполнена с использованием программы Statistica for Windows ver 10.0. Для сравнения групп был использован критерий Манна‑Уитни, а для описания подгрупп использованы медианы и квартили. Для сравнения подгрупп по бинарным показателям был использован точный критерий Фишера. В качестве порогового значения статистической значимости принят уровень р <0,05.

Результаты

Пациенты с БАК были значимо моложе пациентов с ТАК, также у них регистрировались более низкие цифры систолического артериального давления (САД) по сравнению с пациентами без ВПС (р<0,001, табл. 1).

Максимальная скорость на АК у пациентов с БАК была значимо выше, чем у пациентов с ТАК (4,39 м/с vs 4,16 м/с, р=0,006). Размеры аорты были более значимо дилатированы в синотубулярном отделе аорты у пациентов с ВПС-БАК (р=0,03). В остальном пациенты в анализируемых подгруппах не различались по сопутствующей патологии и по получаемой терапии.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

Показатель | Всего N=328 | БАК N=209 | ТАК N=119 | P |

Возраст, лет | 59 [ 53; 63] | 57 [ 52; 62] | 61 [ 56; 65] | <0,0001 |

Индекс массы тела, кг/м2 | 27,988 [ 24,8186; 31,6443] | 27,774 [ 24,614; 31,37] | 28,953 [ 25,14; 33,21] | 0,03 |

Максимальное систолическое АД, САДmax мм рт. ст. | 170 [ 140; 190] | 160 [ 140; 180] | 180 [ 160; 200] | <0,0001 |

Максимальное диастолическое АД, ДАДmax, мм рт. ст. | 100 [ 85; 100] | 90 [ 80; 100] | 100 [ 90; 100] | 0,02 |

Офисное систолического АД, САДоф, мм рт. ст. | 130 [ 120; 140] | 125 [ 120; 140] | 130 [ 120; 140] | <0,001 |

Офисное диастолического АД, ДАДоф, мм рт. ст. | 80 [ 70; 80] | 80 [ 70; 80] | 80 [ 70; 80] | 0,48 |

Аорта синус, мм | 37 [ 33; 42] | 37 [ 34; 42] | 36 [ 33; 41] | 0,03 |

Аорта восх, мм | 42 [ 36; 50] | 44 [ 38; 50] | 38 [ 34; 49] | 0,27 |

Средний градиент на АК, мм.рт.ст. | 48 [ 37,8; 62] | 48,5 [ 37,9; 62,5] | 47 [ 34; 58] | 0,58 |

Максимальная скорость на АК, м/с | 4,27 [ 2.82; 4.9] | 4,39 [ 3,24; 4,93] | 4,16 [ 1.83; 4.74] | 0,006 |

AVA, см2 | 0,8 [ 0,7; 1.0] | 0,8 [ 0,7; 1] | 0,8 [ 0,7; 0.99] | 0,91 |

ФВ ЛЖ, % | 64 [ 59; 68] | 64 [ 59; 69] | 63,5 [ 58; 68] | 0,84 |

ИММ, г/см2 | 167,97 [ 131,5536; 206,9335] | 168,35 [ 136; 212,7] | 162 [ 131; 198] | 0,22 |

ОТС | 0,5128 [ 0,4310; 0.6078] | 0,51 [ 0,43; 0,6078] | 0,51 [ 0,43; 0,6056] | 0,61 |

КДР, мм | 51 [ 47; 56] | 51 [ 47; 56] | 52 [ 47; 57] | 0,46 |

КСР, мм | 33 [ 28,38] | 33 [ 29; 37] | 33 [ 27; 38] | 0,45 |

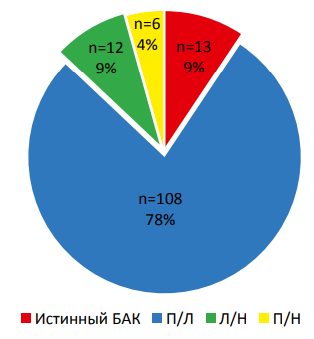

Из 209 пациентов только у 139 в протоколах операций был указан тип БАК, в остальных протоколах указывалось наличие ВПС-БАК без указаний на тип сращения. Основные виды морфологии БАК продемонстрированы на рис. 1. Согласно данным операционных протоколов, преобладал 1 тип со сращением правой и левой коронарных створок (БАК П/Л) — 78% (рис. 1), при этом истинный БАК без сращения по комиссурам встречался в 9% случаев.

Рисунок 1. Распределение пациентов с учетом морфологии БАК.

Примечания: БАК — врождённый порок сердца, двустворчатый АК, П/Л — сращение правой и левой коронарных створок АК, Л/Н — сращение левой коронарной и некоронарной створок АК; П/Н — сращение правой коронарной и некоронарной створок АК.

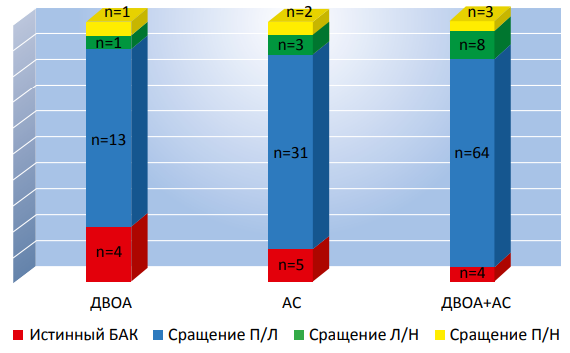

Также БАК П/Л по сравнению с другими морфологиями чаще приводил к формированию комбинации АС+ДВОА (81%), АС (75,6%) и ДВОА (68,4%), (р<0,01, рис. 2).

Рисунок 2. Распределение пациентов с учетом морфологии БАК в структуре осложнений.

Примечания: БАК — врождённый порок сердца, двустворчатый АК, АС-аортальный стеноз, ДВОА-дилатация восходящего отдела аорты П/Л — сращение правой и левой коронарных створок АК, Л/Н — сращение левой коронарной и некоронарной створок АК, П/Н — сращение правой коронарной и некоронарной створок АК.

Значимых отличий в зависимости от морфологии клапана по результатам патоморфологического исследования аортального клапана получено не было (табл. 2). В том числе, по результатам гистологии АК частота кальциноза не различалась в группах пациентов с БАК и ТАК (p=0,87, табл. 2). Фиброз со стиранием слоистой гистоархитектоники АК различной степени тяжести выявлялся у каждого второго пациента независимо от наличия ВПС (p=0,091, табл. 2). Обращало на себя внимание, что в группе ТАК чаще, чем в группе БАК, диагностировался гиалиноз АК (8% vs 2,7% соответственно), чаще верифицировались ксантоматозные клетки (8% vs 5,4% соответственно) и миксоматоз (13,6% vs 9,1% соответственно), но все эти различия были статистически незначимые (табл. 2).

Таблица 2

Результаты гистологического исследования створок аортального клапана

Показатель Результаты гистологии АК | БАК n=186 | ТАК n=88 | Р |

Лямблевский вырост, n (%) | 3 (1,6) | 0 (0) | 0,554 |

Гиалиноз, n (%) | 5 (2,7) | 7 (8) | 0,061 |

Фиброз, n (%) | 74 (39,8) | 42 (47,7) | 0,112 |

Ксантоматозные клетки, n (%) | 10 (5,4) | 7 (8) | 0,431 |

Кальциноз, n (%) | 167 (89,8) | 77 (87,5) | 0, 87 |

Костная метаплазия, n (%) | 8 (4,3) | 2 (2,3) | 0,508 |

Миксоматоз, n (%) | 17 (9,1) | 12 (13,6) | 0,297 |

На рисунке 3 А и Б представлены результаты гистологического исследования двустворчатого аортального клапана с кальцинозом, отложением кристаллов холестерина, атероматоза.

Рисунок 3. А. Двустворчатый аортальный клапан с кальцинозом. Соотношение длины створок — 1:1. Б. Кристаллы холестерина (указаны стрелками), атероматоз, кальциноз АК; окраска гематоксилином и эозином, ×100.

По результатам гистологии стенки аорты гемодинамическая аневризма у пациентов с БАК встречалась значимо чаще, чем у пациентов с ТАК (р=0,0027). Обращало на себя внимание отсутствие гистологических изменений у большинства пациентов с дилатацией аорты (табл. 3). По результатам дополнительного анализа было верифицировано, что у 39 пациентов из 40 без изменений стенки аорты в диагнозе фигурировал аортальный стеноз. При чем у 80% пациентов основной причиной дилатации аорты был обозначен ВПС-БАК, что в очередной раз демонстрирует неоспоримую роль генетических факторов в формировании аневризмы у данной группы пациентов. Кистозный медианекроз стенки аорты встречался в 29% случаев у пациентов с БАК и в 59,5% случаев у пациентов с ТАК (табл. 3).

Таблица 3

Результаты гистологического исследования стенки аорты

Показатель | БАК n=93 | ТАК n=42 | Р |

Норма, n (%) | 32 (34,4) | 8 (19) | 0,682 |

I стадия атеросклероза (Липоидоз), n (%) | 8 (8,6) | 3 (7,1) | 0,750 |

II стадия атеросклероза (Фиброз), n (%) | 6 (6,5) | 5 (11,9) | 0,521 |

III-IV стадии атеросклероза, n (%) | 23 (24,7) | 18 (42,9) | 0,200 |

Кистозный медианекроз, n (%) | 27 (29) | 25 (59,5) | 0,442 |

Гемодинамическая аневризма, n (%) | 25 (26,9) | 3 (7,1) | 0,0027 |

На рисуноке 4 А и Б представлены результаты гистологического исследования гемодинамической аневризмы аорты в сочетании с БАК с нарушенной гистоархитектоникой за счёт лизиса эластических волокон.

Рисунок 4. А. Гемодинамическая аневризма. Б. Кистозный медианекроз аорты в сочетании с БАК. Аорта с нарушенной гистоархитектоникой за счёт лизиса эластических волокон (указано овалом). Окраска резорцин-фуксином Вейгерта с подкрашиванием по Ван Гизону; ×100.

Обсуждение

В данном исследовании пациенты с БАК были значимо моложе пациентов с ТАК, что соответствует ранее опубликованным данным [8][9][13]. Для пациентов с ТАК кроме пожилого возраста также было характерно более высокое АД, что в очередной раз доказало влияние сердечно-сосудистых факторов риска на развитие таких осложнений, как ДВОА и АС у пациентов без ВПС-БАК.

Наличие или отсутствие шва у пациентов с БАК также имеет большую клиническую значимость. Наличие шва чаще ассоциируется с дисфункцией клапана и с дилатацией аорты, а также с повышенной частотой операций на АК и аорте, а его расположение влияет на тип дисфункции клапана, но не оказывает влияния на тип дилатации аорты. При анализе прогноза данных пациентов выявлено, что возраст, наличие сахарного диабета и ФВ ЛЖ независимо связаны со смертностью от всех причин, тогда как наличие шва на исход заболевания влияния не имеет. Следовательно, прогноз пациентов с БАК определяется факторами, которые влияют на прогноз и в общей популяции [17]. Большинство описанных в литературе классификаций БАК были получены на основе хирургического анализа. Классификация Sievers является наиболее широко известной и используемой классификацией БАК, описывающей количество и ориентацию шва на основе хирургических моделей [16].

В нескольких обсервационных исследованиях описана эмпирическая связь между слиянием створок БАК и формированием аортопатии. Наиболее частый вариант сращения БАК П/Л был связан с более проксимальным типом аортопатии, а именно с дилатацией синуса Вальсальвы и проксимального отдела восходящей аорты, по сравнению с правым коронарно-некоронарным морфотипом БАК (БАК П/Н). Напротив, БАК П/Н ассоциировался с более дистальной формой аортопатии, ограниченной дистальным отделом восходящей аорты и проксимальным отделом дуги аорты, без вовлечения корня аорты. Более того, БАК П/Л имел более тяжёлую степень дегенерации стенки аорты, чем БАК П/Н, и был значительно чаще связан с коарктацией аорты. Эти данные свидетельствуют о том, что врождённые факторы, определяющие формирование БАК П/Н и П/Л, также могут быть вовлечены в возникновение и прогрессирование БАК-ассоциированной аортопатии [8][18].

По результатам настоящего исследования, большинство пациентов имело БАК П/Л (78%, n=108), этот же тип БАК в подавляющем большинстве случаев приводил к АС, ДВОА, а также к сочетанию данных патологий. При этом лишь 9% исследованных составили пациенты с истинным БАК без сращения по комиссурам. Превалирование сращения по типу БАК П/Л у прооперированных пациентов соответствует опубликованным ранее данным [16].

Обращало на себя внимание отсутствие гистологических изменений аорты у большинства пациентов с АС и сопутствующей дилатацией аорты, 80% пациентов из которых были с ВПС:БАК. Согласно данным литературы, в проведённых ранее исследованиях зависимости между гистологическими изменениями лёгкой и умеренной степени и морфологией аортального клапана также не было выявлено, однако была обнаружена прямая корреляция наличия выраженных гистологических изменений (распространённого кистозного медианекроза) с диаметром кольца аорты, который является исключительно конституциональным признаком, не зависящим от гемодинамических параметров, что также доказывает генетический вклад в развитие аортопатии [19].

Заключение

Результаты настоящего исследования продемонстрировали, что в подавляющем большинстве случаев дилатация аорты и аортальный стеноз формируются при сращении правой и левой коронарных створок. Отсутствие морфологических изменений в стенке аорты при наличии её дилатации практически у каждого третьего пациента с БАК, подтверждает генетический вклад в формирование дилатации аорты у данной категории пациентов и требует дальнейшего изучения.

Список литературы

1. Kong WK, Regeer MV, Ng AC, McCormack L, Poh KK, Yeo TC, et al. Sex Differences in Phenotypes of Bicuspid Aortic Valve and Aortopathy: Insights From a Large Multicenter, International Registry. Circ Cardiovasc Imaging. 2017;10(3):e005155. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.116.005155

2. Evangelista A, Gallego P, Calvo-Iglesias F, Bermejo J, Robledo-Carmona J, Sánchez V, et al. Anatomical and clinical predictors of valve dysfunction and aortic dilation in bicuspid aortic valve disease. Heart. 2018;104(7):566-573. doi: 10.1136/heartjnl-2017-311560

3. Lo Presti F, Guzzardi DG, Bancone C, Fedak PWM, Della Corte A. The science of BAV aortopathy. Prog Cardiovasc Dis. 2020;63(4):465-474. doi: 10.1016/j.pcad.2020.06.009

4. Wang J, Deng W, Lv Q, Li Y, Liu T, Xie M. Aortic Dilatation in Patients With Bicuspid Aortic Valve. Front Physiol. 2021;12:615175. doi: 10.3389/fphys.2021.615175

5. Shen M, Tastet L, Capoulade R, Arsenault M, Bédard É, Clavel MA, et al. Effect of bicuspid aortic valve phenotype on progression of aortic stenosis. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020;21(7):727-734. doi: 10.1093/ehjci/jeaa068

6. Liu T, Xie M, Lv Q, Li Y, Fang L, Zhang L, et al. Bicuspid Aortic Valve: An Update in Morphology, Genetics, Biomarker, Complications, Imaging Diagnosis and Treatment. Front Physiol. 2019;9:1921. doi: 10.3389/fphys.2018.01921

7. Messner B, Bernhard D. Bicuspid aortic valve-associated aortopathy: Where do we stand? J Mol Cell Cardiol. 2019;133:76-85. doi: 10.1016/j.yjmcc.2019.05.023

8. Tzemos N, Therrien J, Yip J, Thanassoulis G, Tremblay S, Jamorski MT, et al. Outcomes in adults with bicuspid aortic valves. JAMA. 2008;300(11):1317-25. doi: 10.1001/jama.300.11.1317

9. Michelena HI, Prakash SK, Della Corte A, Bissell MM, Anavekar N, Mathieu P, et al. Bicuspid aortic valve: identifying knowledge gaps and rising to the challenge from the International Bicuspid Aortic Valve Consortium (BAVCon). Circulation. 2014;129(25):2691-704. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007851

10. Irtyuga O, Kopanitsa G, Kostareva A, Metsker O, Uspensky V, Mikhail G, et al. Application of Machine Learning Methods to Analyze Occurrence and Clinical Features of Ascending Aortic Dilatation in Patients with and without Bicuspid Aortic Valve. J Pers Med. 2022;12(5):794. doi: 10.3390/jpm12050794

11. Иртюга О.Б., Чистякова В.И., Тенчурина А.О., Солнцев В.Н., Кушнарева Е.А., Жидулева Е.В., и др. Частота выявления и клиническая значимость латентного инфекционного эндокардита у пациентов с аортальным стенозом. Российский кардиологический журнал. 2019;(11):10-15. Doi: 10.15829/1560-4071-2019-11-10-15

12. Iung B, Delgado V, Rosenhek R, Price S, Prendergast B, Wendler O, et al. Contemporary Presentation and Management of Valvular Heart Disease: The EURObservational Research Programme Valvular Heart Disease II Survey. Circulation. 2019;140(14):1156-1169. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041080

13. Yang LT, Tribouilloy C, Masri A, Bax JJ, Delgado V, Girdauskas E, et al. Clinical presentation and outcomes of adults with bicuspid aortic valves: 2020 update. Prog Cardiovasc Dis. 2020;63(4):434-441. doi: 10.1016/j.pcad.2020.05.010

14. Writing Committee Members; Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2021;77(4):e25-e197. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2021;77(4):509. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2021;77(9):1275. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2023;82(9):969. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.018.

15. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, Eggebrecht H, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(41):2873-926. Erratum in: Eur Heart J. 2015;36(41):2779. doi: 10.1093/eurheartj/ehu281.

16. Sievers HH, Schmidtke C. A classification system for the bicuspid aortic valve from 304 surgical specimens. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007;133(5):1226-33. doi: 10.1016/j.jtcvs.2007.01.039

17. Kong WK, Delgado V, Poh KK, Regeer MV, Ng AC, McCormack L, et al. Prognostic Implications of Raphe in Bicuspid Aortic Valve Anatomy. JAMA Cardiol. 2017;2(3):285-292. doi: 10.1001/jamacardio.2016.5228

18. Girdauskas E, Elefteriades JA. Importance of bicuspid aortic valve phenotype on aortopathy. Ann Cardiothorac Surg. 2022;11(4):470-472. doi: 10.21037/acs-2022-bav-16

19. Leone O, Biagini E, Pacini D, Zagnoni S, Ferlito M, Graziosi M, et al. The elusive link between aortic wall histology and echocardiographic anatomy in bicuspid aortic valve: implications for prophylactic surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;41(2):322-7. doi: 10.1016/j.ejcts.2011.05.064

Об авторах

М. Ю. ПугинаРоссия

Пугина Маргарита Юрьевна - младший научный сотрудникНИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца.

Санкт-Петербург

Д. А. Гареев

Россия

Гареев Дамир Айдарович - клинический ординатор кафедры кардиологии.

Санкт-Петербург

М. А. Коржова

Россия

Коржова Мария Александровна - студентка лечебного факультета института медицинского образования.

Санкт-Петербург

И. В. Антонова

Россия

Антонова Ирина Владимировна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии, врач-патологоанатом.

Санкт-Петербург

У. М. Шадрина

Россия

Шадрина Ульяна Михайловна - младший научный сотрудник НИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца, врач-кардиолог.

Санкт-Петербург

М. В. Бабакехян

Россия

Бабакехян Мэри Вартановна - младший научный сотрудник НИЛ врожденных и приобретенных пороков сердца.

Санкт-Петербург

И. В. Воронкина

Россия

Воронкина Ирина Владимировна - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории липопротеинов имени академика.

Санкт-Петербург

В. Е. Успенский

Россия

Успенский Владимир Евгеньевич - доктор медицинских наук, заведующий НИЛ заболеваний аорты и аортального клапана, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии.

Санкт-Петербург

М. Л. Гордеев

Россия

Гордеев Михаил Леонидович, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИО кардиоторакальной хирургии.

Санкт-Петербург

Л. Б. Митрофанова

Россия

Митрофанова Любовь Борисовна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЛ патоморфологии, зав. кафедрой патологической анатомии.

Санкт-Петербург

О. Б. Иртюга

Россия

Ольга Борисовна Иртюга - кандидат медицинских наук, заведующая НИЛ врожденных и приобретённых пороков сердца, доцент кафедры кардиологии.

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Пугина М.Ю., Гареев Д.А., Коржова М.А., Антонова И.В., Шадрина У.М., Бабакехян М.В., Воронкина И.В., Успенский В.Е., Гордеев М.Л., Митрофанова Л.Б., Иртюга О.Б. Патоморфологические особенности осложнений у пациентов с бикуспидальным аортальным клапаном. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2023;4(3):62-69. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-62-69

For citation:

Pugina M.Y., Gareev D.A., Korzhova M.A., Antonova I.V., Shadrina U.M., Babakekhyan M.V., Voronkina I.V., Uspensky V.E., Gordeev M.L., Mitrofanova L.B., Irtyuga O.B. Pathomorphological features of complications inpatients with bicuspid aortic valve. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2023;4(3):62-69. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2023-4-3-62-69

JATS XML