Перейти к:

Болезнь Гиршпрунга: современное состояние проблемы, клиническое наблюдение

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-101-105

Аннотация

Болезнь Гиршпрунга (БГ) (врождённый аганглиоз толстой кишки) была выделена в самостоятельную нозологическую единицу в 1886 г. копенгагенским педиатром Гиршпрунгом. Эта болезнь диагностируется у детей и взрослых. К настоящему времени раскрыты этиология и механизмы развития болезни БГ, разработаны эффективные методики диагностики, хирургического лечения и консервативного ведения пациентов. Лечение позволяет значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов. Представлено клиническое наблюдение пациента с БГ, которому было проведено хирургическое лечение спустя 16 лет после обнаружения заболевания.

Ключевые слова

Для цитирования:

Маринчук А.Т., Пак Е.С., Петрова Т.М., Харьков А.С., Бухтин О.В. Болезнь Гиршпрунга: современное состояние проблемы, клиническое наблюдение. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(2):101-105. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-101-105

For citation:

Marinchuk A.T., Pak E.S., Petrova T.M., Kharkov A.S., Bukhtin O.V. Hirschsprung’s disease: current state of the problem, clinical observation. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(2):101-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-101-105

Введение

Болезнь Гиршпрунга (БГ) — это аномалия развития толстой кишки, которая характеризуется отсутствием ганглиев подслизистого и межмышечного нервных сплетений с недоразвитием или отсутствием нервных сплетений в подслизистом и мышечном слоях всей толстой кишки или её части, что приводит к нарушению иннервации фрагмента кишки, проявляясь упорными запорами [1][2]. БГ (врождённый аганглиоз толстой кишки) была выделена в самостоятельную нозологическую единицу в 1886 г. копенгагенским педиатром Гиршпрунгом, который описал два случая врождённого расширения толстой кишки над суженным дистальным участком [3]. К. Титтель в 1901 г. выявил при БГ отсутствие нервных узлов в ауэрбаховском сплетении [3]. В ректосигмоидальной зоне ниже расширения проксимального отдела толстой кишки в 1949 г. Вайтгауз и Керноган установили также отсутствие узлов Ауэрбаховского сплетения. Аганглионная зона не может перистальтировать, расширяться, действует как органическое препятствие, постоянно находится в состоянии спазма. Аганглиозный сегмент не способен расслабиться в ответ на повышение давления в прямой кишке. Расширение проксимального отдела толстой кишки является вторичным, компенсаторным, так как постоянно приходится преодолевать кишечным содержимым нижерасположенное препятствие. Степень и форма расширения кишки при БГ бывают разными. Кишка может достигать больших размеров, часто расширение ограничивается сигмовидной кишкой, но может расширяться и вся толстая кишка, которая обычно переполнена кишечным содержимым.

Эпидемиология

Уровень заболеваемости БГ колеблется от 1:30000 до 1:5000 к общему числу новорождённых [4]. Семейные случаи аганглиоза составляют 20% [5].

Этиология и патогенез

В развитии БГ играют роль механизмы, которые приводят к нарушению колонизации кишечника энтеральными стволовыми клетками, исходящими из клеток нервного гребешка. Механизм аганглиоза обусловлен нарушением миграции нейробластов из вагусного нервного гребешка в процессе эмбриогенеза. [6—9]. Причиной является мутация нескольких генов: RET (рецептор тирозинкиназы), GDNF (нейротрофический фактор глиальных клеток), ENDRB (ген рецептора эндотелина В), EDN3 (эндотелин-3) [10—12]. В слизистой оболочке происходит накопление ацетилхолинэстеразы, что вызывает стойкий спазм. Выделяют следующие анатомические формы БГ: наданастомозную форму (когда зона аганглиоза локализуется в нижнеампулярном отделе прямой кишки), ректальную, ректосигмоидальную (субтотальную и тотальную). По локализации расширения кишечника: мегаректум, мегасигма, левосторонний мегаколон, субтотальный мегаколон, мегаилеум. По степени колонизации: компенсированное состояние кишки, субкомпенсированное, декомпенсированное. По клиническому течению заболевания: типичный детский вариант, пролонгированный и латентный [5].

БГ чаще наблюдается у мальчиков, реже — у взрослых и проявляется почти сразу после рождения. Отмечаются задержка стула, слабость, тошнота, рвота, увеличение живота. Симптомы частичной кишечной непроходимости рецидивируют и сопровождаются упорной рвотой и вздутием живота, характерны упорные запоры. Нередко в нисходящей и сигмовидной кишке пальпируются фекальные конгломераты. Пальцевое исследование выявляет пустую ампулу прямой кишки. Диагностический признак болезни Гиршпрунга — исчезновение ганглиоцитов из нервных сплетений мышечной оболочки и подслизистой основы кишечника. При морфологическом исследовании биоптата обнаруживают отсутствие ганглиоцитов в суженном сегменте кишки, а также на протяжении 1–5 см расширенного сегмента, выявляют также гипертрофированные нервные волокна и положительный результат окрашивания на наличие ацетилхолинэстеразы [13]. Для диагностики мегаколона используют рентгенологический метод с введением взвеси сульфата бария. В условиях двойного контрастирования на ирригограммах определяются зоны сужения в дистальных отделах толстой кищки с супрастенотическим расширением. При аноректальной манометрии отсутствует ректоанальный ингибиторный рефлюкс [2][13]. Радикальное лечение БГ как взрослых, так и детей в настоящее время рекомендовано только хирургическим путём. Отсрочка хирургического вмешательства неизбежно приводит к прогрессированию мегаколона, ухудшению состояния и увеличению риска осложнений. Распространение мегаколона в проксимальном направлении может привести к необходимости более обширной резекции толстой кишки и ухудшению функциональных результатов лечения.

Лечение заключается в резекции суженного участка кишечника и создании анастомоза сигмовидной кишки с дистальной частью прямой кишки выше прямокишечного сфинктера.

Используются разнообразные способы хирургической коррекции болезни Гиршпрунга в зависимости от клинической ситуации: традиционная лапаратомная операция Соаве, лапароскопически-ассистированное низведение толстой кишки по методике Соаве-Джорджсона, резекция прямой и расширенных отделов ободочной кишки с формированием конце-бокового наданального анастомоза по Дюамелю в модификации Г.И. Воробьева у взрослых пациентов с неосложнённым течением БГ1 [1][5][6][14].

После хирургического лечения рекомендуются комплексная оценка исходного состояния пациента и формулировка программы реабилитации. Организация реабилитационной помощи должна соответствовать мультидисциплинарному принципу. Всем пациентам, которым в процессе хирургического лечения была сформирована кишечная стома, рекомендуется консультация и наблюдение специалистом по реабилитации стомированных пациентов.

С учётом вероятности формирования стриктуры колоректального анастомоза в ранние сроки после операции рекомендуется проводить осмотр пациентов еженедельно после выписки из стационара в течение 1 месяца. В дальнейшем больным рекомендуется обращаться для контрольного осмотра 1 раз в 3 месяца в течение 1 года.

При отсутствии поздних послеоперационных осложнений, требующих оперативной или консервативной коррекции, диспансерное наблюдение за пациентами рекомендуется осуществлять 1 раз в год в течение 3 лет. В дальнейшем пациенты снимаются с диспансерного наблюдения

Описание клинического случая

Больной А., 19 лет, обратился в консультативную поликлинику ГБУ РО «РОКБ» 02.11.2024 с жалобами на боли, вздутие и урчание в животе без чёткой локализации, неоформленный стул до двух раз в сутки со слизью, общую слабость. Считает себя больным с рождения, в 4 месяца диагностирована болезнь Гиршпрунга, находился под наблюдением гастроэнтерологов детской областной клинической больницы г. Ростова-на-Дону. Постоянно принимал слабительные препараты (форлакс, дюфалак) и соблюдал диету. Ухудшение в общем состоянии наступило с лета 2021 г., когда отметил появление стойкого запора (урежение стула до 1 раза в 20 суток) с развитием токсического мегаколона. Для освобождения кишки от каловых конкрементов применялись очистительные клизмы. В дальнейшем в связи с отсутствием эффекта от приёма слабительных средств и повторной задержкой стула в течение трёх недель больной был направлен на обследование и лечение в хирургическое отделение №1 РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 22.12.2021 г. были выполнены диагностическая лапароскопия и операция Соаве. Выписан с улучшением общего состояния и рекомендациями по тактике лечения. В дальнейшем наблюдались периодически обострения заболевания, что вызвало необходимость прохождения стационарного лечения.

Анамнез жизни. Рос и развивался нормально. Вредные привычки отрицает. Аллергический, наследственный, лекарственный, эпидемиологический анамнезы благоприятные. При объективном исследовании общее состояние удовлетворительное. Рост — 182 см, вес — 65 кг, ИМТ=19,6 кг/м2 Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Патологии со стороны сердца и лёгких не выявлено. Язык влажный, умеренно обложен белым налётом, живот правильной формы, симметричный, активно участвует в акте дыхания всеми своими отделами, по срединной линии послеоперационный рубец. При пальпации живота определяется болезненность по ходу толстого кишечника. Печень и селезёнка не увеличены. Мочеиспускание свободное, безболезненное.

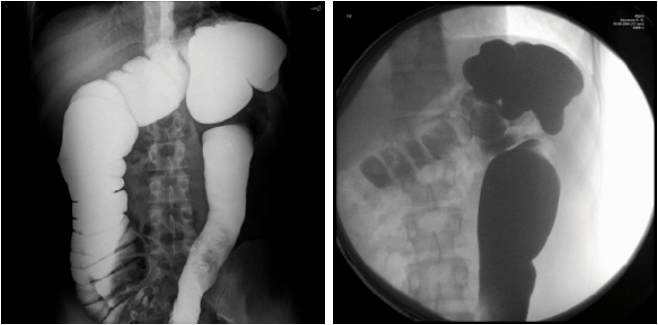

Лабораторно-инструментальное исследование. Общий анализ крови и мочи без патологии. Сифилис, антикардиолипиновые антитела, HBsAg, суммарные антитела к антигенам гепатита C, anti HCV – total, антиген ВИЧ р24 и антитела к ВИЧ 1 и 2 типов (HIV Ag|Ab Combo) не обнаружены. БИК: глюкоза — 3,52 ммоль/л, общий белок — 79 г /л, общий билирубин — 12,7 мкм/л, АЛТ — 13 Ед/л, АСТ — 21 ЕД/л, мочевина — 6,8 ммоль/л, креатинин — 75 мкм/л, мочевая кислота — 419 мкм/л, щелочная фосфатаза — 99 Ед/л, ГГТП — 26 Ед/л, а-амилаза — 67 Ед/л, холестерин общий — 3,29 мм/л, железо — 10,9 мкм/л, СРБ — 0,7 мг/л, ревматоидный фактор — 10 Ед/мл. Коагулограмма: протромбин по Квику — 95%, АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время) — 30 сек., протромбиновое время — 11,6 сек., МНО — 0,98, тромбиновое время — 14,1 сек., фибриноген — 2,44 г/л. Заключение УЗИ ОБП: эхо-признаки перегиба в области шейки желчного пузыря. ЭГДС: хронический гастродуоденит вне обострения. Н.р. (-) отрицательный. ЭКГ: феномен укороченного интервала PQ. Ирригография в январе 2022 г.: состояние после операции Соаве. Рубцовая деформация и стеноз низведённой кишки (неоампулы и ректосигмоидного перехода), атрофический левосторонний колит, нельзя исключить остаточную зону гипо-аганглиоза левых отделов толстой кишки. Ирригоскопия в мае 2024 г.: рентгенологические признаки состояния после операции Соаве 2021г., дискинезии толстого кишечника по гипомоторному типу, хронического аппендицита, недостаточности баугиниевой заслонки. (рис. 1, 2).

Рисунок 1, 2. Результаты ирригоскопии (май 2024 г.)

Figure 1, 2. Results of irrigoscopy (May 2024)

Биопсия ободочной кишки № 4002 от 29.12.2021, удалён участок кишки длиной 48 см, максимальным диаметром 9 см, минимальным 1,5 см. Морфологическое заключение: в исследованном материале ближе к одному из краев резекции вероятен гипоганглиоз толстой кишки, непосредственно в области края резекции на части окружности ганглии и ганглиозные клетки кишки не определяются, на остальной части окружности на том же уровне ганглии присутствуют, расстояние между ними увеличено. Отмечается наличие в подслизистой основе на всем протяжении гиперплазированных нервных стволиков, на коротком протяжении имеется скопление гиперплазированных нервных ганглиев. Изменение некоторых артерий могут соответствовать адвентициальному типу фибромускулярной дисплазии. Активный хронический колит с очаговыми реактивными изменениями эпителия.

Данные микробиологического исследования содержимого толстой кишки от октября 2024 г.: выявлено снижение общего количества основных представителей кишечной микрофлоры (бактероиды, бифидо- и лактобактерии до 1×10⁵ КОЕ/г) и увеличение лактозонегативной кишечной палочки до 1×10⁶ КОЕ/г на фоне уменьшения их нормальных форм.

Основной клинический диагноз: Болезнь Гиршпрунга. Долихомегаколон. Состояние после операции по Соаве. 22.12.2021 г. Сопутствующие заболевания: Хронический гастрит, дуоденит, не ассоциированные с Н.pylori. Хронический левосторонний колит в фазе обострения. Дисбиоз толстого кишечника. Синдром укороченного интервала PQ. Рекомендовано амбулаторное лечение под контролем гастроэнтеролога: частое дробное питание 5–6 раз в день, ограничение острых, жирных, жареных блюд, продуктов, усиливающих процессы брожения и гниения в кишечнике, сильных стимуляторов желчеотделения, секреции желудка и поджелудочной железы; ферментные препараты, препараты, устраняющие избыточное газообразование в кишечнике, антибиотики (рифаксимин), пробиотики, спазмолитики, препараты 5 АСК.

Заключение

Болезнь Гиршпрунга всё чаще стала диагностироваться у взрослых пациентов. Клинические и морфологические проявления болезни у взрослых сходны с признаками лёгкой формы заболевания, которые диагностируются в раннем возрасте. Болезнь Гиршпрунга часто сочетается с различными аномалиями развития, что необходимо учитывать при её диагностике, а также проводить скрининг на спорадический медуллярный рак щитовидной железы, синдром полиэндокринной неоплазии MEN типа IIb. Следует также помнить о том, что упорные запоры могут быть проявлением врождённого мегаколона. Данный случай представляет собой пример довольно успешного применения оперативного лечения запущенной болезни Гиршпрунга, приведшего к значительному улучшению состояния пациента. Вместе с тем больного беспокоят симптомы хронического колита, требующие консервативной терапии и последующей длительной реабилитации.

1. Бирюков О.М. Клинико-морфологическая характеристика болезни Гиршпрунга у взрослых.дис.-Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих. М:2006.

Список литературы

1. Воробьев Г.И., Жученко А.П., Ачкасов С.И., Бирюков О.М. Болезнь Гиршпрунга у взрослых: 25-летний опыт клиники. Актуальные вопросы колопроктологии. Самара; 2003.

2. Вавилова Т.И., Воробьев Г.И., Жученко А.П. Гистохимическая диагностика болезни Гиршпрунга. Хирургия.1986;(3):15-22.

3. Дейнека И.Я. Многотомное руководство по хирургии. Т VII. Повреждения и заболевания толстой кишки. Медгиз; 1960.

4. Hanneman MJ, Sprangers MA, De Mik EL, Ernest van Heurn LW, De Langen ZJ, Looyaard N, et al. Quality of life in patients with anorectal malformation or Hirschsprung's disease: development of a disease-specific questionnaire. Dis Colon Rectum. 2001;44(11):1650-1660. doi: 10.1007/BF02234386

5. Воробьёв Г.И., Ачкасов С.И. Болезнь Гиршпрунга у взрослых: практическое руководство. М.: Литтерра, 2009.

6. Воробьёв Г.И., Жученко А.П., Ефремов А.В. Поздние осложнения после операции Дюамеля по поводу болезни Гиршпрунга у взрослых. Проблемы Проктологии. 1991;(12): 58-62.

7. Kaiser G. Disoders and congenital malformations associated with Hirschsprung''s dis ease. 1982.

8. Torroglosa A, Villalba-Benito L, Luzón-Toro B, Fernández RM, Antiñolo G, Borrego S. Epigenetic Mechanisms in Hirschsprung Disease. Int J Mol Sci. 2019;20(13):3123. doi: 10.3390/ijms20133123

9. Amiñoso C, García-Miñaúr S, Martínez L, Tenorio JA, Tovar JA, Lapunzina P, et al. Re currence of Hirschsprung disease due to maternal mosaicism of a novel RET gene mutation. Clin Genet. 2014;85(4):401-402. doi: 10.1111/cge.12163

10. Borrego S, Ruiz-Ferrer M, Fernández RM, Antiñolo G. Hirschsprung's disease as a mod el of complex genetic etiology. Histol Histopathol. 2013;28(9):1117-1136. doi: 10.14670/HH-28.1117

11. Sarsu SB, Karakuş SC, Erdem AU. Colon perforation caused by a foreign body in Hirschsprung disease. J Pediatr Surg. 2012;47(10):e15-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.05.032

12. Swenson O. Hirschsprung's disease: a review. Pediatrics. 2002;109(5):914-918. doi: 10.1542/peds.109.5.914

13. Губергриц Н.Б. Хроническая абдоминальная боль. М.; 2010.

14. Чепурной Г.И., Кивва А.Н. Сравнительная оценка различных способов оперативной коррекции болезни Гиршпрунга. Вестник хирургии. 2001;160(4):62-65.

Об авторах

А. Т. МаринчукРоссия

Маринчук Александр Тимофеевич, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней No1

Ростов-на-Дону

Е. С. Пак

Россия

Пак Екатерина Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры реконструктивной, сердечно-сосудистой, торакальной, челюстно-лицевой хирургии и трансплантологии; заведующая гастроэнтерологическим отделением Центра хирургии и координации донорства (областного)

Ростов-на-Дону

Т. М. Петрова

Россия

Петрова Татьяна Максимовна, врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения Центра хирургии и координации донорства (областного),

Ростов-на-Дону

А. С. Харьков

Россия

Харьков Александр Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней N 1

Ростов-на-Дону

О. В. Бухтин

Россия

Бухтин Олег Владимирович, врач-терапевт гастроэнтерологического отделения Центра хирургии и координации донорства (областного)

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Маринчук А.Т., Пак Е.С., Петрова Т.М., Харьков А.С., Бухтин О.В. Болезнь Гиршпрунга: современное состояние проблемы, клиническое наблюдение. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(2):101-105. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-101-105

For citation:

Marinchuk A.T., Pak E.S., Petrova T.M., Kharkov A.S., Bukhtin O.V. Hirschsprung’s disease: current state of the problem, clinical observation. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(2):101-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-2-101-105