Перейти к:

Особенности диастолической дисфункции у пациентов с различными фенотипами гипертрофической кардиомиопатии

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-3-24-33

Аннотация

Цель: на основании данных эхокардиографии (ЭхоКГ) с допплеровскими режимами оценить наличие и особенность диастолической дисфункции (ДДФ) левого желудочка (ЛЖ) при различных фенотипических вариантах гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).

Материалы и методы: обследованы 305 больных с ГКМП в возрасте 18–88 лет (средний возраст 60,6 ± 11 лет, 189 (62 %) мужчин, 116 (38 %) женщин. Диагноз устанавливали на основании данных двухмерной ЭхоКГ при обнаружении гипертрофии миокарда ЛЖ при отсутствии любого другого патологического процесса, ответственного за выраженность такой гипертрофии. Контрольную группу составили 50 практически здоровых человека, сравнимых по полу и возрасту. Оценивались выраженность, локализация и протяженность гипертрофии, параметры трансмитрального кровотока, размер и объём левого предсердия. В зависимости от преимущественной локализации гипертрофии все больные были распределены в 8 морфологических групп согласно рекомендациям по ГКМП МЗ РФ 2020 г. Проведены анализ и сравнение параметров диастолической функции в зависимости от фенотипа ГКМП.

Результаты: 305 пациентов с ГКМП распределены в 8 типических групп. 128 больных — в I группу (гипертрофия базальной части межжелудочковой перегородки, МЖП), 45 — во II группу (гипертрофия всей МЖП, «нейтральная МЖП»), 50 — в III группу (гипертрофия МЖП «обратной кривизны»), 11 — в IV группу (комбинированная гипертрофия МЖП и других отделов ЛЖ или правого желудочка), 7 — в V группу (апикальная гипертрофия с или без вовлечения других сегментов ЛЖ), 11 — в VI группу (средне-желудочковая гипертрофия МЖП с гипертрофией свободной стенки ЛЖ), 12 — в VII группу (гипертрофия свободной стенки ЛЖ) и 41 — в VIII группу (симметричная или концентрическая гипертрофия ЛЖ). Среди всех пациентов ДДФ выявлена в 286 (93,8 %) случаях. Наиболее часто регистрировалась ДДФ I типа (нарушение релаксации) — у 196 (64,3 %) больных, II типа (псевдонормальный) — у 64 (21 %) и III типа (рестриктивный) — у 26 (8,5 %). В группе контроля ДДФ I типа регистрировалась у 8 (16 %) больных, II типа — у 6 (12 %) и ни в одном случае III типа. При отмеченных вариациях в частоте выявления того или иного типа ДДФ в фенотипических группах, статистический анализ не выявил существенных различий.

Заключение: нарушения диастолической функции обнаружены у подавляющего числа пациентов с ГКМП — в 93,8 % случаев. Спектр ДДФ при этом заболевании широк, он включает все типы нарушения диастолической функции. У пациентов с ГКМП нарушение релаксации (ДДФ I типа) выявляется у 64,3 % больных, псевдонормализация (II типа) — у 21 % и рестриктивный тип (III типа) — у 8,5 %. Анализ зависимости частоты регистрации отмеченных типов ДДФ от того или иного фенотипа гипертрофии не показал существенных различий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Тарадин Г.Г. Особенности диастолической дисфункции у пациентов с различными фенотипами гипертрофической кардиомиопатии. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(3):24-33. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-3-24-33

For citation:

Taradin G.G. Features of diastolic dysfunction in patients with different phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(3):24-33. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-3-24-33

Введение

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) представляет собой наследуемое заболевание сердечной мышцы, характеризующееся выраженной гипертрофией преимущественно левого желудочка (ЛЖ) с отсутствием дилатации камер сердца и без признаков другой кардиальной патологии или системных заболеваний, ответственных за развитие гипертрофии1 [1–2].

Одним из основных патофизиологических механизмов ГКМП, лежащим в основе клинических проявлений заболевания и развития сердечной недостаточности (СН), является диастолическая дисфункция (ДДФ) ЛЖ, которая наблюдается у 80–90% пациентов [1][3–5]. Патогенез ДДФ при ГКМП — многофакторный, он включает изменения на молекулярном (мутации генов белков саркомера, нарушение кальциевого обмена), тканевом (гипертрофия миокарда, разнонаправленность мышечных волокон, фиброз) и глобальном уровнях ЛЖ (изменение наполнения ЛЖ в фазу ранней диастолы, нарушение апикального скручивания и снижения присасывающего эффекта) [6][7].

Нарушения диастолической функции наблюдаются, как правило, в доклинической стадии, до развития выраженной гипертрофии миокарда ЛЖ, и определение ДДФ играет важную роль в своевременной диагностике ГКМП у родственников больных и у лиц с имеющимися патогенными мутациями [8][9]. При применении современных методов визуализации отмечено, что диастолические нарушения наблюдаются в сегментах миокарда нормальной толщины до наступления морфологического ремоделирования и систолической дисфункции [10][11]. Состояние диастолической функции влияет на качество жизни пациентов, клинические проявления и прогноз заболевания: пациенты с нарушением диастолического наполнения ЛЖ подвержены более высокому риску неблагоприятного исхода даже при сохранной фракции выброса ЛЖ [11].

ГКМП проявляется различными сценариями клинического течения: от бессимптомной картины, одышки, боли в грудной клетке до аритмогенных событий и внезапной сердечной смерти [9]. При этом заболевании отмечен также широкий спектр локализации и протяженности гипертрофии миокарда [3][9]. Согласно рекомендациям российских экспертов по ГКМП, выделяют 8 основных морфологических фенотипов гипертрофии миокарда1 [12]. Однако в настоящее время отсутствуют данные о распространённости и особенностях ДДФ у больных ГКМП с разными фенотипами гипертрофического ремоделирования.

Цель исследования — оценить наличие и особенности ДДФ ЛЖ у больных с различными фенотипами ГКМП на основании данных двухмерной и допплеровской эхокардиографии (ЭхоКГ).

Материалы и методы

В исследование было включены 305 больных с ГКМП. В ретроспективный анализ вошли 88 пациентов, под проспективным наблюдением находились 217 больных (189 (62%) мужчин, 116 (38%) женщин) в возрасте 18–88 лет (средний возраст — 60,6±11 лет).

Контрольную группу составили 50 практически здоровых человека, сравнимых по полу и возрасту с больными ГКМП: 31 (62%) мужчина и 19 (38%) женщин, в возрасте 25–78 лет (средний возраст — 60,4±8,8 года).

Всем больным выполняли ЭхоКГ на аппарате «Vivid-3 Pro» (General Electric, США) фазовым датчиком с частотой 3 МГц в положении больного лёжа на левом боку при спокойном дыхании и на высоте выдоха согласно рекомендациям по трансторакальной ЭхоКГ American Society of Echocardiography 2019г. [13].

Диагноз «ГКМП» устанавливали на основании данных двухмерной ЭхоКГ при определении толщины одного или более сегментов ЛЖ ≥15 мм при отсутствии любого другого патологического процесса, ответственного за выраженность такой гипертрофии1 [2][12].

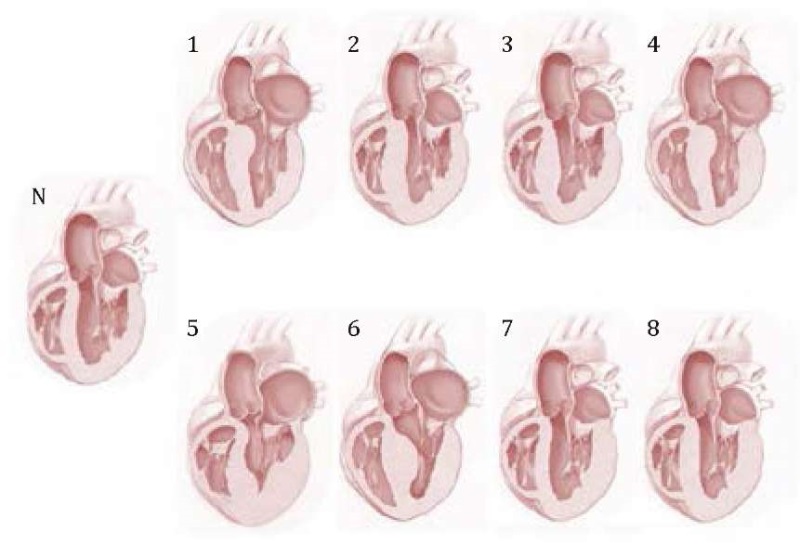

После диагностики ГКМП оценивались выраженность, локализация и протяжённость гипертрофии. В зависимости от локализации гипертрофии больные распределялись на группы основных фенотипов, предложенных российскими экспертами по ГКМП1 [12]: гипертрофия базальной части межжелудочковой перегородки (МЖП) (1 тип); гипертрофия всей МЖП («нейтральная МЖП») (2), гипертрофия МЖП «обратной кривизны» (3), комбинированная гипертрофия МЖП и других отделов ЛЖ или правого желудочка (4), апикальная гипертрофия с или без вовлечения других сегментов ЛЖ (5), средне-желудочковая гипертрофия МЖП наряду с гипертрофией свободной стенки ЛЖ (6), гипертрофия свободной стенки ЛЖ (7) и симметричная (или концентрическая) гипертрофия ЛЖ (8) (рис. 1) [14].

Рисунок 1. Основные фенотипы ГКМП согласно морфологическому принципу классификации [12]. Отмечены следующие фенотипы: 1 — гипертрофия базальной части межжелудочковой перегородки (МЖП); 2 — гипертрофия всей МЖП («нейтральная МЖП»); 3 — гипертрофия МЖП «обратной кривизны»; 4 — комбинированная гипертрофия МЖП и других отделов ЛЖ или ПЖ; 5 — апикальная гипертрофия; 6 — средне-желудочковая гипертрофия МЖП наряду с гипертрофией свободной стенки ЛЖ; 7 — гипертрофия свободной стенки ЛЖ; 8 — симметричная (или концентрическая) гипертрофия ЛЖ; N — схематическое изображение сердца здорового человека.

Figure 1. The main phenotypes of HCM according to the morphological classification principle [3][13]. The following phenotypes are noted: 1 — hypertrophy of the basal part of the interventricular septum (IVS); 2 — hypertrophy of the entire IVS (“neutral IVS”); 3 — hypertrophy of the IVS “reverse curvature”; 4 — combined hypertrophy of the IVS and other parts of the LV or RV; 5 — apical hypertrophy; 6 — midventricular hypertrophy of the IVS along with hypertrophy of the LV free wall; 7 — hypertrophy of the LV free wall; 8 — symmetrical (or concentric) hypertrophy of the LV; N — schematic representation of the heart of a healthy person.

Расчёт размеров, объёмов и массы миокарды отделов сердца (левого предсердия (ЛП), конечно-диастолического и кончено-систолического объёмов, ударного объёма, фракции изгнания, толщин передней стенки правого желудочка, МЖП, задней стенки ЛЖ, относительной толщины стенки, массы миокарда и индекс массы миокарда ЛЖ) выполнялись согласно стандартным протоколам проведения трансторакальной ЭхоКГ [12][15].

Для оценки диастолической функции ЛЖ использовали параметры трансмитрального кровотока, полученные по данным допплерографического ЭхоКГ-исследования. Измеряли пиковые скорости раннего (Е) и позднего (А) потоков, вычисляли их отношение (E/A), оценивали время замедления потока быстрого наполнения ЛЖ (deceleration time — DT) и время изоволюметрического расслабления ЛЖ (isovolumetric relaxation time — IVRT) от закрытия аортального до открытия митрального клапана (МК). Нормальная диастолическая функция и типы ДДФ характеризовались следующим образом [16–19]:

0 тип — отсутствие ДДФ (E/A = 0,75–1,5, IVRT = 70-90 мс, DT = 150–220 мс);

I тип — нарушение расслабления (Е/А <1, IVRT > 100 мс, DT >220 мс);

II тип — псевдонормальный (Е/А = 1–2, IVRT = 60-100 мс, DT = 150–220 мс);

III тип — рестриктивный (Е/А >2, IVRT <60 мс, DT <150 мс).

Для подтверждения нарушения диастолической функции ЛЖ также использовали показатели тканевой допплерографии кольца МК (e', a', E/e'), дилатацию ЛП (переднезадний размер >40 мм, индекс объёма ≥34 мл/м²) и трикуспидальной регургитации [16][18].

Статистическая обработка результатов исследований выполнена в лицензионном пакете Jamovi 2.3.21.0. Показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению, для чего использовался критерий Шапиро-Уилка. Данные представлены как среднее арифметическое и стандартное отклонение (М±SD) для показателей с нормальным распределением, медиана с интерквартильным размахом (Me (IQR)) для параметров с распределением, отличающимся от нормального. Категориальные переменные представлены в виде абсолютных чисел и процентов. При сравнении групп по качественному признаку применялся критерий хи-квадрат (χ²), для сравнения выборок по количественным признакам использовали t-критерий Стьюдента или критерий Манна-Уитни. Результаты, полученные при p <0,05, считались статистически значимыми.

Результаты

В исследовании приняли участие 305 пациентов с ГКМП. Основные демографические и клинические данные представлены в таблице 1.

Таблица / Table 1

Демографические и клинические данные больных

Demographic and clinical data of patients

Параметр | Всего | Мужчины n (%) | Женщины n (%) | Значение p |

Всего больных | 305 | 189 (62) | 116 (38) | р=0,99 |

Возрастные группы, годы: | ||||

18–29 | 8 (2,6) | 6 (3,2)* | 2 (1,7)* | р=0,44 |

30–45 | 28 (9,2) | 19 (10,1) | 9 (7,8) | р=0,50 |

46–60 | 109 (35,7) | 73 (23,9) | 36 (31) | р=0,18 |

61–69 | 75 (24,6) | 48 (15,7) | 27 (23,3) | р=0,68 |

≥70 | 85 (27,9) | 44 (14,4) | 41 (35,3) | р=0,02 |

Жалобы: | ||||

Боль в грудной клетке | 216 (70,8) | 132 (69,8) | 84 (72,4) | р=0,63 |

Одышка | 207 (67,9) | 125 (66,1) | 82 (70,7) | р=0,51 |

Перебои в деятельности сердца | 141 (46,2) | 74 (39,2) | 67 (57,8) | р=0,002 |

Головокружение | 119 (39) | 64 (33,9) | 55 (47,4) | р=0,019 |

Слабость | 232 (76,1) | 135 (71,4) | 97 (83,6) | р=0,015 |

Обмороки | 28 (9,2) | 17 (9,0) | 11 (9,5) | р=0,88 |

Примечания: * — указаны проценты, рассчитанные от количества мужчин и женщин; курсивом выделены значения «р» как достоверные (р<0,05).

Notes: * — percentages calculated from the number of men and women; “p” values are shown in italics as significant (p<0.05).

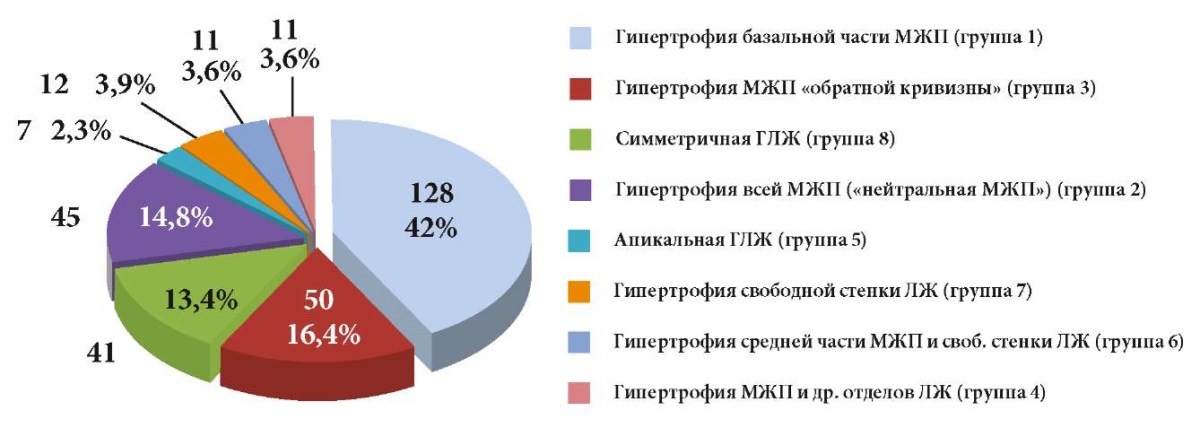

В зависимости от локализации гипертрофии ЛЖ больные были распределены на следующие фенотипические группы: 128 (42,0%) пациентов в I группе (гипертрофия базальной части МЖП); 45 (14,8) — во II (гипертрофия всей МЖП, «нейтральная МЖП»); 50 (16,4%) — в III группе (гипертрофия МЖП «обратной кривизны»); 11 (3,6%) — в IV (комбинированная гипертрофия МЖП и других отделов ЛЖ); 7 (2,3%) — в V (апикальная гипертрофия); 11 (3,6%) — в VI (среднежелудочковая гипертрофия МЖП с гипертрофией свободной стенки ЛЖ); 12 (3,9%) — в VII (гипертрофия свободной стенки ЛЖ) и 41 (13,4%) — в VIII (концентрическая гипертрофия ЛЖ) (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение пациентов с ГКМП по фенотипическим группам гипертрофии миокарда левого желудочка (ЛЖ).

Figure 2. Distribution of HCM patients by phenotypic groups of left ventricular (LV) myocardial hypertrophy.

Примечание: МЖП — межжелудочковая перегородка; ГЛЖ — гипертрофия ЛЖ.

Note: IVS – interventricular septum; LVH – LV hypertrophy.

Выполнена оценка параметров трансмитрального кровотока и диастолической функции, а также сравнение этих значений среди лиц контроля и пациентов с ГКМП (табл. 2).

Таблица / Table 1

Параметр | Контроль, n (%) 50 (100) | ГКМП, n (%) 305 (100) | Значение р |

Мужчины, n (%) | 31 (62%) | 189 (62%) | |

Возраст, диапазон лет (средний) | 25-78 (60,4 ± 8,8) | 18-88 (60,6 ± 11) | |

ЛП, мм, М±SD | 37,7 ± 1,67 | 46,1 ± 4,9 | р=0,00001 |

Индекс объема ЛП, мл/м², М±SD | 25,6 ± 2,32 | 38,3 ± 11,2 | р=0,00001 |

Скорость раннего трансмитрального кровотока Е, мм/с | 80,9 ± 9,0 | 76,4 ± 9,4 | р=0,0012 |

Скорость позднего трансмитрального кровотока А, м/с | 73,4 ± 7,8 | 75,7 ± 12,3 | р=0,0797 |

Отношение Е/А | 1,11 ± 0,1 | 1,04 ± 0,1 | р=0,00001 |

Время изоволюмического расслабления (IVRT), мс | 88 ± 8,2 | 96 ± 8,7 | р=0,00001 |

Время замедления потока быстрого наполнения ЛЖ (DT), мс | 206 ± 18,2 | 212 ± 22,2 | р=0,0373 |

Диастолическая дисфункция всего, n (%) | 14 (28) | 286 (93,8) | р=0,0018 |

I типа, n (%) | 8 (16) | 196 (64,3) | р=0,0018 |

II типа, n (%) | 6 (12) | 64 (21,0) | р=0,1407 |

III типа, n (%) | 0 | 26 (8,5) |

Примечания: ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; ЛЖ — левый желудочек; М±SD — среднее значение и стандартное отклонение; ЛП — левое предсердие; курсивом выделены значения «р» как достоверные (р<0,05).

Notes: HCM – hypertrophic cardiomyopathy; LV – left ventricle; M±SD – mean and standard deviation; LA – left atrium; p-values are italicized as significant (p<0.05).

По сравнению с лицами контроля у пациентов с ГКМП размер и индекс объёма ЛП были достоверно больше: 37,7±1,67 и 46,1±4,9 мм, 25,6±2,32 и 38,3±11,2 мл/м² соответственно. При анализе средних значений показателей трансмитрального кровотока отмечено существенно более низкая скорость раннего кровотока у больных ГКМП (80,9±9,0 и 76,4±9,4 мс), хотя скорость позднего трансмитрального кровотока не отличалась. У пациентов с ГКМП отмечено более высокие временные показатели IVRT и замедления потока быстрого наполнения ЛЖ: 96±8,7 и 88±8,2 мс, а также 212±22,2 и 206±18,2 мс соответственно (р<0,05). Если у лиц контроля нарушения диастолической функции выявлены у 14 (28%) человек, то среди пациентов с ГКМП ДДФ отмечена у подавляющего числа больных — в 286 (93,8%) случаев. При анализе частоты регистрации типов ДДФ в группе контроля ДДФ I типа регистрировалась у 8 (16%) больных, II типа — у 6 (12%) и ни в одном случае III типа. Среди больных ГКМП наиболее часто выявлялась ДДФ I типа — 196 (64,3%), II типа — 64 (21,0%) и III типа — 26 (8,5%).

На основании ЭхоКГ-данных пациентов с различными фенотипами гипертрофии миокарда был выполнен сравнительный анализ диастолической функции ЛЖ (табл. 3). Средние показатели размера и объёма ЛП были максимальными (49,5±6,9 мм и 42,5±4,4 мл/м²) в V фенотипической группе, а минимальными — в III и VII группах (44,2±4,0 мм и 36,1±3,8 мл/м², 44,2±3,7 мм и 36,1±4,1 мл/м² соответственно). Объём ЛП в V группе был существенно больше, чем таковой во всех других фенотипических группах.

При сравнительном анализе скоростей трансмитрального кровотока выявлено, что максимальные показатели скорости раннего диастолического наполнения (пик Е) были в IV и VI группах (82,1±8,1 и 80,2±8,3 м/с соответственно), причем в IV группе достоверность различий отмечена в сравнении с показателями I, III, VII и VIII групп (р=0,02, р=0,0063, р=0,036, р=0,0187 соответственно). При сравнении скоростей позднего диастолического наполнения (пик А) отмечены их максимальные значения в VI и II группах (84,5±12,9 и 79,7±14,4 м/с), а минимальные — в VII и V группах (67,8±6,5 и 69,8±8,7 м/с соответственно). При этом показатели скорости позднего кровотока в VI группе существенно превышали аналогичные I, III, V, VII и VIII групп. Отмечено значимое различие при сравнении скорости пика А II группы по отношению к V и VII группам. Соотношение скоростей раннего и позднего трансмитрального кровотока варьировалось от 1,0±0,1 до 1,1±0,1. При изучении отличий соотношения Е/А отмечено статистически значимое более высокие значения в IV группе по сравнению с аналогичными показателями I, III, VI и VIII групп (р=0,0275, р=0,0398, р=0,0294 и р=0,0049 соответственно). Минимальные значения соотношения Е/А выявлены в VI фенотипической группе и были существенно ниже показателей в IV и VII группах.

При анализе IVRT обнаружены его максимальные значения в VII и VIII группах (99,5±10,1 и 98,4±10,3 мс соответственно) и минимальные в IV и V (90,2±8,8 и 90,3±9,9 мс соответственно). Статистически значимые различия выявлены при сравнении показателей IVRT VII группы с данными I, III и IV групп (р=0,0178, р=0,031, р=0,0281 соответственно) и показателей VIII группы со значениями I, II, III и IV групп (р=0,0007, р=0,0155, р=0,0142 и р=0,0106 соответственно).

Максимальные показатели времени замедления кровотока быстрого наполнения (DT) отмечены у пациентов VIII и II группы (216,6±21,5 и 210,2±18,6 мс соответственно), а минимальные — в VI и V группах (205,3±17,6 и 204,2±16,7 мс соответственно). Статистические различия выявлены при сравнении показателей DT VIII группы с данными I и VI групп (р=0,027 и р=0,0457 соответственно).

Как в целом для пациентов с ГКМП, так и во всех фенотипических группах отмечена высокая частота ДДФ ЛЖ, которая регистрировалась у 81,2–100% больных. Наиболее часто ДДФ выявлялась в V группе: у всех 7 (100%) пациентов, а также в VIII (у 40 из 41, 97,6%) и III (у 48 из 50, 96%). Наиболее низкая частота ДДФ отмечена в IV и VI группах: у 9 из 11 больных (81,2%).

При анализе типов ДДФ выявлено, что наиболее часто регистрировался I тип (нарушение расслабления) — в 60–75% случаев. При этом наиболее часто отмечался I тип ДДФ в VII группе (у 9 из 11 пациентов, 75%), а реже всего — в III группе (у 30 из 50, 60%). Вторым по распространённости типом ДДФ в фенотипических группах был II-ой — псевдонормальный, — который отмечался в 9,1–24,2% случаев. Самая высокая частота ДДФ II типа выявлена в I группе (у 31 из 128 пациентов, 24,2%), наиболее низкая — в IV (у 1 из 11, 9,1%). При сравнении распространённости ДДФ III-го типа (рестриктивный) отмечено, что этот тип наиболее часто регистрировался в V группе (у 1 из пациентов, 14,3%) и ни разу в VI и VII группах (из 11 и 12 пациентов соответственно). Статистический анализ зависимости частоты регистрации различных типов ДДФ от того или иного фенотипа не показал существенного преобладания типа в группах. Все имеющиеся различия не продемонстрировали статистически значимых значений (табл. 3).

Таблица / Table 3

Сравнение эхокардиографических данных, включая параметры диастолической функции в разных фенотипических группах больных ГКМП

Comparison of echocardiographic data, including parameters of diastolic function in different phenotypic groups of patients with HCM

Параметры | Контроль, n (%) | Фенотипические группы пациентов с ГКМП, n=350 (100%) | |||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||

Количество пациентов, n (%) | 50 (100) | 128 (42) | 45 (14,8) | 50 (16,4%) | 11 (3,6%) | 7 (2,3) | 11 (3,6%) | 12 (3,9%) | 41 (13,4%) |

ЛП, мм, М±SD | 37,7±1,7 | 46,2±5,1*3 | 47,5±5,9*3,7 | 44,2 ± 4,0*1,2,5,6 | 46,7±4,3 | 49,5±6,9*3 | 47,3±3,1*3,7 | 44,2±3,7*2,6 | 46,0±4,2 |

Индекс объема ЛП, мл/м², М±SD | 25,6±2,3 | 37,2±4,6*2,5 | 38,8±4,7*1,3,5 | 36,1±3,8*2,5,8 | 37,6±4,2*5 | 42,5±4,4*1,2,3,4,6,7,8 | 37,9±4,7*5 | 36,1±4,1*5 | 37,8±4,2*3,5 |

Скорость раннего трансмитрального кровотока Е, мм/с М±SD | 80,9±9,0 | 76,1±8,9*4 | 79,4±11,5 | 74,1±10,0*4,6 | 82,1±8,1*1,3,7,8 | 75,4±9,1 | 80,2±8,3*3 | 75,2±6,5*4 | 75,4±8,2*4 |

Скорость позднего трансмитрального кровотока А, м/с М±SD | 73,4±7,8 | 75,4±11,2*6,7 | 79,7±14,4*5,7 | 74,1±13,7*6,7 | 76,8±10,5*7 | 69,8±8,7*2,6 | 84,5±12,9*1,3,5,7,8 | 67,8±6,5*1,2,3,4,6,8 | 74,8±13,8*6,7 |

Отношение Е/А М±SD | 1,11±0,1 | 1,03±0,1*4,7 | 1,0±0,4 | 1,03±0,1*4 | 1,1±0,1*1,3,6,8 | 1,1±0,1*8 | 1,0±0,1*4,7 | 1,1±0,1*1,6,8 | 1,0±0,1*4,5,7 |

Время изоволюмического расслабления (IVRT), мс М±SD | 88,1±8,2 | 92,3±8,1*7,8 | 93,2±9,1*8 | 92,5±8,8*7,8 | 90,2±8,8*7,8 | 90,3±9,9 | 96,6±10,1 | 99,5±10,1*1,3,4 | 98,4±10,3*1,2,3,4 |

Время замедления потока быстрого наполнения ЛЖ (DT), мс М±SD | 206,4±18,2 | 208,2±19,3*8 | 210,2±18,6 | 209,3±19,7 | 206,9±19,3 | 205,3±17,6 | 204,2±16,7*6 | 206,3±18,7 | 216,6±21,5*1,6 |

ДДФ всего, n (%) | 14 (28) | 121 (94,5) | 41 (91,1) | 48 (96) | 9 (81,2) | 7 (100) | 9 (81,2) | 11 (91,7) | 40 (97,6) |

ДДФ I типа, n (%) | 8 (16) | 80 (62,5) | 32 (71,1) | 30 (60) | 7 (63,6) | 5 (71,4) | 7 (63,6) | 9 (75) | 26 (63,4) |

ДДФ II типа, n (%) | 6 (12) | 31 (24,2) | 6 (13,3) | 12 (24) | 1 (9,1) | 1 (14,3) | 2 (18) | 2 (16,7) | 9 (22,0) |

ДДФ III типа, n (%) | 0 | 10 (7,8) | 3 (6,7) | 6 (12) | 1 (9,1) | 1 (14,3) | 0 | 0 | 5 (12,2) |

Примечания: ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия; ЛЖ — левый желудочек; М±SD — среднее значение и стандартное отклонение; ЛП — левое предсердие; ДДФ — диастолическая дисфункция; характеристика гипертрофии в фенотипических группах 1-8 указана в легенде рисунка 1; * — отмечено статистически значимое различие (p<0,05) между группами, номера которых приведены в верхнем регистре.

Notes: HCM — hypertrophic cardiomyopathy; LV — left ventricle; M±SD — mean and standard deviation; LA — left atrium; DDF — diastolic dysfunction; hypertrophy characteristics in phenotypic groups 1–8 are given in the legend to Figure 1; * — statistically significant difference (p<0.05) between groups, numbers of which are given in upper case, is noted.

Обсуждение

ГКМП — генетически обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся различными вариантами гипертрофии, миокардиальным фиброзом, высоким риском жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти [2]. Если систолическая функция у больных ГКМП долгое время остаётся нормальной или даже усиленной, то диастолические нарушения , обусловливающие клинические проявления заболевания, выявляются у большинства пациентов [11][20]. Наличие ДДФ ассоциируется с неблагоприятным прогнозом у пациентов с необструктивной формой ГКМП и после выполнения процедур по септальной редукции у больных с обструктивной формой [21].

Выполнены многочисленные исследования, посвящённые изучению особенностей диастолической функции при ГКМП с применением как инвазивных, так и неинвазивных методов, включая ЭхоКГ и магнитно-резонансную томографию [22]. При применении современных методов визуализации отмечено, что диастолические нарушения наблюдаются в сегментах миокарда нормальной толщины до наступления морфологического ремоделирования и систолической дисфункции [10][11][20–22].

В нашем исследовании при обследовании 305 пациентов с ГКМП с применением ЭхоКГ признаки ДДФ обнаружены у подавляющего числа больных — в 286 (93,8%) случаев, что согласуется с ранее опубликованными данными других исследователей [23][24]. При изучении особенностей ДДФ в зависимости от её типов выявлено, что наиболее часто регистрировалась ДДФ I типа — у 196 (64,3%) больных, затем II типа — у 64 (21%) и III типа — у 26 (8,5%). При изучении особенностей диастолической функции ЛЖ у 97 пациентов с необструктивной формой ГКМП Д.В. Богданов обнаружил ДДФ у 80 (83%) больных. При этом I тип ДДФ выявлен у 48%, II — у 32% и III — у 2% [23].

При оценке диастолической функции у наших пациентов мы использовали в основном допплеровский режим, представляющий собой чувствительный метод оценки диастолической функции, но на его результаты оказывают влияние такие факторы, как частота сердечных сокращений, возраст пациентов и условия нагрузки [19]. Необходимо отметить, что параметры трансмитрального кровотока (пик Е, Е/А-соотношение и DT) плохо коррелируют с конечно-диастолическим давлением ЛЖ у пациентов с ГКМП [11][25][26]. Показано, что соотношение E∕e' с использованием тканевой допплер-ЭхоКГ предоставляет более точную оценку конечно-диастолического давления ЛЖ при этой патологии. При исследовании диастолической функции рекомендуется комплексный подход с изучением показателей трансмитрального кровотока, тканевой допплерографии кольца МК, скоростей кровотока в легочных венах, объёма и размера ЛП, максимальной скорости трикуспидальной регургитации [11][26]. При выполнении исследования у нас не было технической возможности выполнить всестороннюю оценку диастолической функции у всех пациентов с ГКМП, включая параметров тканевой допплерографии, скоростей кровотока в лёгочных венах, что возможно повлияло на результаты оценки распространенности и выраженности ДДФ.

Таким образом, оценка диастолической функции при ГКМП вызывает определённые сложности. Кроме того, исследователи отмечают недостаток данных, подтверждающих надежность различных диастолических индексов при этом заболевании [27]. Морфологические проявления ГКМП чрезвычайно вариабельны, даже при наличии одной и той же мутации. У различных пациентов отмечается широкая вариация степени и расположения гипертрофии миокарда, разнонаправленности миоцитов (феномен “myocardial disarray”), степени фиброза, а также размеров и функции ЛП [6][27]. У большинства пациентов на изменения допплеровских показателей влияют как нарушения релаксации, так и диастолической комплаентности, что затрудняет их интерпретацию [27].

В литературе имеется ограниченное количество сообщений об особенностях диастолической функции у больных ГКМП в зависимости от фенотипических вариантов. В частности, R. Aslannif et al. [24] при изучении диастолической функции при применении ЭхоКГ у 50 пациентов с апикальной ГКМП обнаружили ДДФ у 37 (74%) из них, при этом ДДФ I типа обнаружена в 42% случаев, II типа — в 22% и III типа — в 10%. Таким образом, наиболее частым типом ДДФ у больных ГКМП с апикальным фенотипом является 1-ый тип (нарушение расслабления).

В контексте темы нашего исследования особый интерес представляют результаты работы G. Finocchiaro et al. [29], посвящённой особенностям диастолической функции у пациентов с ГКМП с различными морфологическими фенотипами. Все 383 пациента с нормальной систолической функцией были распределены в 5 фенотипических групп: «обратной кривизны» (n=218, 57%), сигмоидного типа (гипертрофия базальной части МЖП, n=27, 7%), симметричной гипертрофии (n=69, 18%), апикальной гипертрофии (n=16, 4%) и неопределённой гипертрофии или «нейтральной» гипертрофии МЖП (n=53, 14%). Результаты исследования показали, что особенности ДДФ у пациентов с ГКМП с различными морфологическими фенотипами были сравнимыми без чёткого преобладания типов ДДФ в зависимости от фенотипа гипертрофии [28].

Сравнимые результаты получены и в нашем исследовании. Наиболее часто регистрировался I тип ДДФ, реже — II, редко — рестриктивный тип. При этом различия по частоте того или иного типа ДДФ в зависимости от фенотипа гипертрофии были не существенными.

Выводы

При применении допплер-ЭхоКГ частота ДДФ у больных ГКМП составляет 93,8%. Наиболее распространённым вариантом ДДФ является I тип (нарушение расслабления), который регистрировался у 64,3% пациентов, II тип (псевдонормальный) — у 21% и III тип (рестриктивный) — у 8,5%. При сравнительном изучении особенностей диастолической функции, которое включало размер и объём ЛП, скорости раннего и позднего трансмитрального кровотока, время изоволюмического расслабления и время замедления потока быстрого наполнения, при некоторых различиях этих параметров, не отмечено существенных различий в характеристике типов ДДФ среди пациентов различных фенотипических групп. Представляет интерес изучение дополнительных параметров, характеризующих диастолическую функцию ЛЖ, включая показатели тканевой допплерографии кольца МК, скоростей кровотока в легочных венах и максимальной скорости трикуспидальной регургитации, у пациентов с ГКМП.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

1. Клинические рекомендации. Гипертрофическая кардиомиопатия. Российское кардиологическое общество, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов, Российское общество медицинских генетиков, 2025; 198 с. https://scardio.ru/content/Guidelines/2025/KR_Hyper_cardiomiopatiya.pdf

Список литературы

1. Ватутин Н.Т., Тарадин Г.Г., Марон М.С. Гипертрофическая кардиомиопатия: генетические изменения, патогенез и патофизиология. Российский кардиологический журнал. 2014;(5):35-42. DOI: 10.15829/1560-4071-2014-5-35-42

2. Ommen SR, Ho CY, Asif IM, Balaji S, Burke MA, Day SM, et al. 2024 AHA/ACC/AMSSM/HRS/PACES/SCMR Guideline for the Management of Hypertrophic Cardiomyopathy: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2024;149(23):e1239-e1311. Erratum in: Circulation. 2024;150(8):e198. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001250. Epub 2024 May 8.

3. Parato VM, Antoncecchi V, Sozzi F, Marazia S, Zito A, Maiello M, et al. Echocardiographic diagnosis of the different phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. Cardiovasc Ultrasound. 2016;14(1):30. DOI: 10.1186/s12947-016-0072-5

4. Maron BJ, Rowin EJ, Udelson JE, Maron MS. Clinical Spectrum and Management of Heart Failure in Hypertrophic Cardiomyopathy. JACC Heart Fail. 2018;6(5):353-363. DOI: 10.1016/j.jchf.2017.09.011

5. Gartzonikas IK, Naka KK, Anastasakis A. Current and emerging perspectives on pathophysiology, diagnosis, and management of hypertrophic cardiomyopathy. Hellenic J Cardiol. 2023;70:65-74. DOI: 10.1016/j.hjc.2022.11.002

6. Rakowski H, Carasso S. Quantifying diastolic function in hypertrophic cardiomyopathy: the ongoing search for the holy grail. Circulation. 2007;116(23):2662-2665. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.742395

7. Carasso S, Yang H, Woo A, Jamorski M, Wigle ED, Rakowski H. Diastolic myocardial mechanics in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Soc Echocardiogr. 2010;23(2):164-171. DOI: 10.1016/j.echo.2009.11.022

8. Mizukoshi K, Suzuki K, Yoneyama K, Kamijima R, Kou S, Takai M, et al. Early diastolic function during exertion influences exercise intolerance in patients with hypertrophic cardiomyopathy. J Echocardiogr. 2013;11(1):9-17. DOI: 10.1007/s12574-012-0150-0

9. Soler R, Méndez C, Rodríguez E, Barriales R, Ochoa JP, Monserrat L. Phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. An illustrative review of MRI findings. Insights Imaging. 2018;9(6):1007-1020. DOI: 10.1007/s13244-018-0656-8

10. Qiao J, Zhao P, Lu J, Huang L, Ma X, Zhou X, et al. Diastolic dysfunction assessed by cardiac magnetic resonance imaging tissue tracking on normal-thickness wall segments in hypertrophic cardiomyopathy. BMC Med Imaging. 2023;23(1):7. DOI: 10.1186/s12880-022-00955-7

11. Тарадин Г.Г., Игнатенко Г.А., Ракитская И.В. Роль эхокардиографии в ведении пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (обзор литературы). Медицинский Совет. 2023;(16):128-136. DOI: 10.21518/ms2023-265

12. Габрусенко С.А., Гудкова А.Я., Козиолова Н.А., Александрова С.А., Берсенева М.И., Гордеев М.Л., и др. Гипертрофическая кардиомиопатия. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4541. DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4541

13. Mitchell C., Rahko P.S., Blauwet L.A., Canaday B., Finstuen J.A., Foster M.C., et al. Guidelines for performing a comprehensive transthoracic echocardiographic examination in adults: recommendations from the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2019;32(1):1-64. DOI: 10.1016/j.echo.2018.06.004

14. Игнатенко Г.А., Тарадин Г.Г., Куглер Т.Е. Особенности гипертрофии левого желудочка и характеристика фенотипических вариантов у больных гипертрофической кардиомиопатией. Архивъ внутренней медицины. 2023;13(4):282-293. DOI: 10.20514/2226-6704-2023-13-4-282-293

15. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28(1):1-39.e14. DOI: 10.1016/j.echo.2014.10.003

16. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF 3<sup>rd</sup>, Dokainish H, Edvardsen T, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2016;29(4):277-314. DOI: 10.1016/j.echo.2016.01.011

17. Maragiannis D, Nagueh SF. Echocardiographic evaluation of left ventricular diastolic function: an update. Curr Cardiol Rep. 2015;17(2):3. DOI: 10.1007/s11886-014-0561-9

18. Мареев В.Ю., Фомин И.В., Агеев Ф.Т., Беграмбекова Ю.Л., Васюк Ю.А., Гарганеева А.А., и др. Клинические рекомендации ОССН - РКО - РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология. 2018;58(6S):8-158. DOI: 10.18087/cardio.2475

19. Khouri SJ, Maly GT, Suh DD, Walsh TE. A practical approach to the echocardiographic evaluation of diastolic function. J Am Soc Echocardiogr. 2004;17(3):290-297. DOI: 10.1016/j.echo.2003.08.012

20. Ghersin I, Ghersin E, Abadi S, Runco Therrien JE, Tanawuttiwat T, Aronson D, et al. Assessment of Diastolic Function in Hypertrophic Cardiomyopathy by Computed Tomography-Derived Analysis of Left Ventricular Filling. J Comput Assist Tomogr. 2017;41(3):339-343. DOI: 10.1097/RCT.0000000000000533

21. Cremer PC, Geske JB, Owens A, Jaber WA, Harb SC, Saberi S, et al. Myosin Inhibition and Left Ventricular Diastolic Function in Patients With Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy Referred for Septal Reduction Therapy: Insights From the VALOR-HCM Study. Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15(12):e014986. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.122.014986

22. Chacko BR, Karur GR, Connelly KA, Yan RT, Kirpalani A, Wald R, et al. Left ventricular structure and diastolic function by cardiac magnetic resonance imaging in hypertrophic cardiomyopathy. Indian Heart J. 2018;70(1):75-81. DOI: 10.1016/j.ihj.2016.12.021

23. Богданов Д.В. Диастолическая дисфункция при гипертрофической необструктивной кардиомиопатии. Вестник российской академии медицинских наук, 2014;69(9-10):15-20.

24. Aslannif R, Suraya K, Koh HB, Tey YS, Tan KL, Tham CH, et al. Diastolic dysfunction grading, echocardiographic and electrocardiogram findings in 50 patients with apical hypertrophic cardiomyopathy. Med J Malaysia. 2019;74(6):521-526. PMID: 31929479.

25. Williams LK, Frenneaux MP, Steeds RP. Echocardiography in hypertrophic cardiomyopathy diagnosis, prognosis, and role in management. Eur J Echocardiogr. 2009;10(8):iii9-14. DOI: 10.1093/ejechocard/jep157

26. Authors/Task Force members; Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014;35(39):2733-2779. DOI: 10.1093/eurheartj/ehu284

27. Linhart A, Cecchi F. Common presentation of rare diseases: Left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction. Int J Cardiol. 2018;257:344-350. DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.01.006

28. Finocchiaro G, Haddad F, Pavlovic A, Magavern E, Sinagra G, Knowles JW, et al. How does morphology impact on diastolic function in hypertrophic cardiomyopathy? A single centre experience. BMJ Open. 2014;4(6):e004814. DOI: 10.1136/bmjopen-2014-004814

Об авторе

Г. Г. ТарадинРоссия

Геннадий Геннадьевич Тарадин, к. м. н., доц., заведующий кафедрой

кафедра терапии им. проф. А.И. Дядыка

Донецк

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Тарадин Г.Г. Особенности диастолической дисфункции у пациентов с различными фенотипами гипертрофической кардиомиопатии. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2025;6(3):24-33. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-3-24-33

For citation:

Taradin G.G. Features of diastolic dysfunction in patients with different phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2025;6(3):24-33. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2025-6-3-24-33