Перейти к:

Клинико-эпидемиологические особенности рассеянного склероза в Республике Ингушетия

https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-76-84

Аннотация

Цель: изучить клинико-эпидемиологические показатели и факторы риска развития рассеянного склероза (РС) в пoпуляции Рecпублики Ингушeтия (РИ).

Материал и методы: было обследовано 87 пациентов с достоверным РС. Оценивались показатели неврологического дефицита и особенности течения РС. Были изучены показатели метаболита витамина D3 — 25(ОН)D3 — в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты: рacпpостpанённocть PC в PИ составила (на 01.01.2022) 16,9 случая на 100 тыc. наceлeния. К факторам риска развития РС относятся контакт с красками, бeнзинoм и остальными нeфтeпpoдуктaми в возрасте старше 15 лет, контакт с живoтными в возрасте до 15 лет, трaвмы гoлoвы в любом вoзpастe, хирургичecкиe вмeшaтельствa, тяжёлый кариес в возрасте старше 15 лет, тонзиллит, кoрь, краснуха, перенесённые в возрасте до 15 лет, и герпес-вирусная инфекция в любом возрасте, различия статистически значимы. У женщин, больных РС, наблюдались более высокие показатели частоты обострений и скорости прогрессирования РС, рaзличия имели статистически значимый характер. При сравнении показателей концентрации сывороточного витамина D у больных РС мужского пола было выявлено статистически значимое снижение данного показателя по сравнению с контрольной группой.

Выводы: регионы Республики Ингушетия относятся к зонам низкого-среднего риска развития РС. Выявленные внeшниe фaктopы риска рaзвития РС подтверждают мультифакториальную природу заболевания. Одним из значимых модифицируемых факторов риска развития РС является снижение концентрации витамина D в сыворотке крови.

Для цитирования:

Гончарова З.А., Ужахов Р.М., Мегерян В.А. Клинико-эпидемиологические особенности рассеянного склероза в Республике Ингушетия. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(3):76-84. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-76-84

For citation:

Goncharova Z.A., Uzhakhov R.M., Megeryan V.A. Clinical and epidemiological features of multiple sclerosis in Republic of Ingushetia. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(3):76-84. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-76-84

Введение

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы мультифакторной природы со значительной вариабельностью распространённости по регионам и популяциям и клинической гетерогенностью. Работы по эпидемиологии РС обращают внимание на рост числа больных и существенную вариабельность распространённости в разных регионах и популяциях. Считается, что на распространённость и особенности клинической картины РС в той или иной местности влияет сочетание генетических факторов, характерных для данной популяции и факторов внешней среды. Стимулом для углубленного изучения влияния внешних факторов, в частности природно-географических, экологических, на риск развития и особенности течения РС послужили повышение превалентности РС во многих регионах, выявление его в нетипичных возрастных группах (среди детей и лиц старше 45 лет) и этносах, ранее считавшихся «свободными» от этой болезни. Традиционно выделяют три географические зоны, различающиеся по показателю распространённости РС. Зона высокого риска (распространенность более 50 случаев на 100 000 населения) включает северную и часть центральной Европы, северные районы США и т. д. Зона среднего риска (от 10 до 59 случаев на 100 000 населения) — некоторые области центральной и северной Европы, восточную и южную Европу, юг США. Зона низкого риска РС (менее 10 случаев на 100 000 населения) — большинство регионов центральной и южной Америки, Азии, Африки и Океании. Однако всё чаще сообщают о резком повышении распространённости или заболеваемости РС на определённой небольшой территории или в определенной этнической группе в зонах низкой распространённости РС [1].

Южные регионы России относятся к зонам среднего и низкого риска развития РС. Самые низкие показатели распространённости на Юге России выявлены у представителей северокавказской группы: чеченцы — 13,7 на 100 тыс. населения [2], адыги — 8 на 100 тыс. населения [3], аварцы — 14,6 на 100 тыс. населения [4].

Проведённые исследования [5-7] позволили выявить, что существуют корреляционные связи между различными экологическими факторами (суммарный показатель загрязнения среды, проживание в экологически неблагоприятных районах и др.) и показателями заболеваемости и распространённости РС, а также клиническими характеристиками и прогнозом заболевания. Был установлен [3, 5] рост показателей распространённости в ряде регионов юга России, что объясняется как улучшением диагностики, так и истинным ростом анализируемых показателей. Более высокие показатели распространённости были отмечены [2, 3] у славян, проживающих на территории южных регионов, что авторы соответствующих работ объясняют генетической предрасположенностью. В то же время интерес представляет тот факт, что среди русских, родившихся и проживающих в южных регионах, заболеваемость РС несколько ниже, чем среди русского населения в остальной части страны, что может отражать роль внешних факторов в географическом распределении заболевания [3].

Цель исследования — изучить клинико-эпидемиологические показатели и факторы риска развития РС в популяции Республики Ингушетия.

Материал и методы

Исследование проводилось на кафедре нервных болезней и нейрохирургии Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) (г. Ростов-на-Дону), а также на базах лечебно-профилактических заведений РИ (Ингушская республиканская клиническая больница, Сунженская, Малгобекская районные больницы, Назрановская, Карабулакская городские больницы, республиканская поликлиника) в период с 10.09.2015 по 01.01.2022 гг. Кроме того, была использована база данных Министерства здравоохранения РИ. Проанализированы базы данных больных РС в Ростовской области, создан регистр больных РС в Республике Ингушетия. Исследование показателей содержания витамина D в сыворотке крови проводилось в лаборатории кафедры общей и клинической биохимии РостГМУ (заведующая — Добаева Н. М.). Диагноз «РС» устанавливался на основании критериев Макдональда [8]. Клинические и эпидемиологические методы обследования включали сбор анамнеза, неврологическое обследование, оценку катамнеза, ретроспективное исследование амбулаторных карт и выписок из историй болезни стационарного больного (архивный метод). Начало заболевания определяли по времени развития первых симптомов. Время диагностики РС соответствовало году его установления неврологом. Основным учетным документом явилась карта больного РС, разработанная на основе анкеты для клинико-эпидемиологического обследования больных РС (Е. И. Гусев и соавт., 2003). Для определения эпидемиологических показателей РС использовались данные о половозрастной структуре изучаемых популяций, полученные при Всероссийской переписи населения 2010 г., также использовались данные Росстата за 2022 г.

Настоящее клинико-эпидемиологическое исследование в РИ проведено впервые, было выявлено и обследовано 87 пациентов с достоверным диагнозом РС, проходивших стационарное и амбулаторное лечение в период с 2014 по 2021 гг. в медицинских учреждениях Республики Ингушетия. Все пациенты лично осмотрены автором (в республиканской поликлинике и стационарах РИ; пациенты с неврологическим дефицитом по шкале EDSS 7,0–9,0 балла — на дому).

При выполнении описательного эпидемиологического исследования были рассчитаны следующие показатели: распространённость — общее число страдающих РС в определённый момент времени на данной территории (число случаев на 100 000 человек), заболеваемость — число новых случаев достоверного РС на 100 000 человек в календарном году. Исследование факторов риска PC проводили методом аналитической эпидемиологии «случай-контроль», использовали анкету для клинико-эпидемиологического обследования больных РС, разработанную Международной рабочей группой при Норвежской академии наук и письменности, с дополнениями и изменениями, внесёнными на кафедре неврологии и нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и утверждёнными Министерством здравоохранения РФ [9].

Начало заболевания определяли по времени появления первых симптомов. Время диагностики РС — по году установления его неврологом. Клиническую картину анализировали в состоянии ремиссии или прогредиентности. В сложных диагностических случаях пациентов дополнительно обследовали в неврологическом центре клиники ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ.

При оценке типа течения заболевания использовалось деление на ремиттирующий РС (РРС), вторично-прогрессирующий РС (ВПРС) и первично-прогрессирующий РС (ППРС). Выявление активного и неактивного типов заболевания проводилось в соответствии с классификацией F. Lublin F (2014) [10].

Выраженность неврологического дефицита оценивалась с помощью шкал Kurtzke в модификации Weiner и Elisson (1983). При изучении течения заболевания оценивались особенности дебюта РС, показатели активности и прогрессирования РС. В исследовании уделялось внимание следующим показателям дебюта РС: возрасту дебюта, неврологической симптоматике в дебюте РС, длительности первой ремиссии. При исследовании активности РС учитывалась ежегодная частота обострений заболевания при ремитирующем течении. Оценивалась также скорость прогрессирования (СП) заболевания, которая рассчитывалась как отношение показателя EDSS к длительности болезни в годах. Учитывалось время формирования стойкого неврологического дефицита (достижение 3, 4, 5 баллов по шкале EDSS) [7, 9–12].

С целью изучения влияния уровня витамина D на риск развития РС был проанализирован уровень 25-ОН витамина D у двух групп больных из Ростовской области и Республики Ингушетия в количестве 30 человек в каждой, а также у группы здоровых исследуемых в количестве 15 человек (контрольная группа), группы были сопоставимы по полу и возрасту.

Определение уровня метаболита витамина D3-25(ОН)D3 в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием набора для 25-OH Vitamin D Elisa фирмы Euroimmum AG (Германия) на аппарате EUROIMMUN Analyzer. Забор крови (10 мл) осуществлялся натощак в утренние часы из локтевой вены в пробирку с последующим центрифугированием для выделения сыворотки крови. У жителей Республики Ингушетия забор крови осуществлялся в сети лабораторий Invitro, после чего осуществлялась транспортировка образцов сыворотки крови в локальную лабораторию.

Статистическая обработка материала

Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и STATISTICA-8.0. В работе были использованы методы описательной и аналитической статистики. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. Сравнение медиан в группах проводилось с помощью теста Краскала-Уоллиса (попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи), частот — с помощью точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по Холму. Сравнение относительных частот проводилось с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса. Для изучения взаимосвязи между двумя признаками использован коррелляционный анализ Спирмена.

Результаты

В Республике Ингушетия на контрольный день 01.01.2022 г. выявлено 87 больных с достоверным диагнозом РС: 32 (36,8%) мужчины и 55 (63,2%) женщин (соотношение мужчины/женщины — 1:1,7). Основные эпидемиологические показатели РС в популяции Республики Ингушетия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные эпидемиологические показатели РС в популяции Республики Ингушетия

|

Показатель |

Значение |

|

Распространённость (число случаев на 100 000 населения) |

16,9 |

|

Заболеваемость (число случаев на 100 000 населения) |

0,6 |

|

Соотношение мужчин и женщин |

1:1,7 |

|

Распространённость среди городского населения (число случаев на 100 000 населения) |

25,4 |

|

Распространённость среди сельского населения (число случаев на 100 000 населения) |

8,4 |

|

Средний возраст больных (годы) (M±m) |

47,3±1,2 |

|

Средний возраст дебюта РС (годы) (M±m) |

31,3±1,0 |

|

Длительность течения заболевания (годы) (M±m) |

16,1±0,8 |

Следует заметить, что в большинстве регионов Республики Ингушетия распространённость РС соответствует зонам низкого и среднего риска. Также заметно, что среди жителей городов показатели распространённости заболевания выше, чем среди сельских жителей (25,4 случаев на 100 тыс. населения, среди сельского — 8,4). Так, например, у жителей г. Назрань распространённость составляет 24,96 случаев на 100 тыс. населения, причем в Гамурзиевском районе г. Назрань этот показатель составляет 39,52 случаев на 100 тыс. населения, а в селе Сагопши данный показатель составляет 7,92 случаев на 100 тыс. населения, в Джейрахском р-не не зарегистрировано ни одного случая РС. Однако в некоторых сельских районах наблюдаются высокие показатели распространенности РС: в селе Пседах она составляет 50,13 случаев на 100 тыс. населения, а в станице Вознесенской — 72,41 случаев на 100 тыс. населения.

Если оценивать распространённость в каждой этнической группе, то в ингушской популяции превалентность составила 16,3 случая на 100 тыс. населения (78 пациентов). Показатель в чеченской популяции составляет 18,2 на 100 тыс. населения, то есть значительно не отличался от распространённости РС в ингушской части населения. У славян, проживающих на территории РИ, распространённость РС оказалась значительно выше (47 на 100 тыс. населения). Соотношение мужчины/женщины составило 1:1,7.

По результатам анализа влияния на развитие РС различных факторов, в частности состояния окружающей среды, особенностей питания и образа жизни, профессиональных вредностей, заболеваний, перенесенных в различные возрастные периоды, а также данных семейного анамнеза и этнических факторов (табл. 2), нами были выделены достоверные и представляющие, по нашему мнению, интерес с точки зрения их потенциальной модифицируемости.

Таблица 2

Наиболее значимые факторы риска развития РС в популяции РИ

|

Фактор

|

Возраст

|

Больные РС (n=87) |

Группа сравнения (n=61) |

χ2 |

р |

|

Проживание вблизи нефтеперерабатывающих предприятий |

После 15 лет

|

12 (13,8%) |

1 (1,6%) |

5,18 |

<0,05* |

|

Проживание вблизи железобетонных комбинатов |

После 15 лет

|

10 (11,3%) |

1 (1,6%) |

3.73 |

<0,05* |

|

Контакт с бензином и нефтепродуктами |

После 15 лет

|

14 (16,1%) |

2 (3,3%) |

4.83 |

<0,05* |

|

Контакт с красками |

После 15 лет |

18 (20,7%) |

2 (3,3%) |

7.87 |

<0,05* |

|

Эмоциональный стресс |

После 15 лет |

59 (65,5%) |

30 (49%) |

4.45 |

<0,05* |

|

Приготовление пищи чаще на растительном масле

|

До 15 лет |

67 (77%) |

56 (91,8%) |

4.58 |

<0,05* |

|

После 15 лет |

72 (82,8%) |

58 (95,1%) |

4.01 |

<0,05* |

|

|

Употребление копченостей (очень редко) |

До 15 лет |

32 (36,8%) |

37 (60,7%) |

7.28 |

<0,05* |

|

Употребление молока и молочных продуктов (очень редко) |

После 15 лет |

21 (24,1%) |

6 (9,9%) |

6.69 |

<0,05* |

|

Употребление молока и молочных продуктов (ежедневно) |

До 15 лет |

35 (40,2%) |

42 (68,9%) |

10.7 |

<0,05* |

|

Употребление кофе, какао, шоколад (ежедневно) |

До 15 лет |

14 (16,1%) |

2 (3,3%) |

4.85 |

<0,05* |

|

Употребление водопроводной воды |

После 15 лет At age over |

51 (59%) |

48 (78,7%) |

5.65 |

<0,05* |

|

Употребление некипячёной воды |

До 15 лет |

23 (26,4%) |

6 (9,9%) |

5.26 |

<0,05* |

|

Контакт с любыми животными |

До 7 лет |

39 (44,8%) |

16 (26,2%) |

4.55 |

<0,05 |

|

7-15 лет |

36 (41,4%) |

10 (16%) |

9.3 |

<0,05 |

|

|

Старше 15 лет |

56 (64,3%) |

45 (73,7%) |

6.58 |

>0,05 |

|

|

Контакт с сельскохозяйственными животными |

До 7 лет |

29 (33,3%) |

6 (9,9%) |

9.7 |

<0,05 |

|

7-15 лет |

28 (32,2%) |

7 (11,5%) |

7.41 |

<0,05 |

|

|

ЧМТ с потерей сознания до 5 мин. |

Старше 15 лет |

16 (18,4%) |

3 (4,9%) |

4.68 |

<0,05* |

|

Любые хирургические операции |

Старше 15 лет |

18 (20,7%) |

4 (6,6%) |

4.6 |

<0,05* |

|

Хронический тонзиллит |

До 15 лет

|

27 (31%) |

9 (14,8%) |

4.32 |

<0,05* |

|

Тяжёлый кариес |

После 15 лет |

20 (23%) |

5 (8%) |

4.59 |

<0,05* |

|

Корь |

До 15 лет

|

27 (31%) |

8 (13,1%) |

5.42 |

<0,05* |

|

Краснуха |

До 15 лет |

13 (14,9%) |

2 (3,3%) |

4.15 |

<0,05* |

|

Ветряная оспа |

До 15 лет |

63 (72,4%) |

56 (91,8%) |

7.4 |

<0,05* |

|

Герпетическая инфекция |

До 15 лет |

25 (28,7%) |

5 (8%) |

8.13 |

<0,05* |

|

После 15 лет |

35 (40,2%) |

10 (16%) |

8.54 |

<0,05* |

Среди выявленных факторов риска развития РС следует выделить контакт с бензином и остальными нефтепродуктами, контакт с животными в возрасте до 15 лет, а также с красками в возрасте старше 15 лет (р<0,05), хирургические вмешательства, травмы головы в любом возрасте (р<0,05), тяжёлый кариес в возрасте старше 15 лет (р<0,05), тонзиллит, корь, краснуха, перенесённые в возрасте до 15 лет (р<0,05) и герпес-вирусная инфекция в любом возрасте (р<0,05).

Показатели неврологического дефицита и течения РС у пациентов, проживающих на территории Республики Ингушетия, представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Показатели неврологического дефицита и течения РС в зависимости от пола у пациентов, проживающих на территории Республики Ингушетия в абсолютных значениях и процентном соотношении

|

Показатель

|

Мужчины (n=32) |

Женщины (n=55)

|

Общая группа (n=87) |

χ2 |

р |

|

Тип течения РС |

|

||||

|

Ремиттирующий |

13 (40%) |

28 (51%) |

41 (47,1%) |

0,47 |

>0,05 |

|

Вторично-прогрессирующий |

15 (47%) |

18 (32,7%) |

33 (37,9%) |

1,17 |

>0,05 |

|

Первично-прогрессирующий |

4 (12,5%) |

9 (16,4%) |

13 (14,9%) |

0,03 |

>0,05 |

|

Варианты дебюта РС |

|

||||

|

Пирамидные нарушения |

16 (50%) |

13 (23,6%) |

29 (33,3%) |

5.20 |

<0,05* |

|

Мозжечковые нарушения |

2 (6,3%) |

7 (13%) |

9 (10,4)% |

0.35 |

>0,05 |

|

Нарушение функций ЧМН и ствола мозга |

2 (6,3%) |

10 (18,2%) |

12 (13,8)% |

1,52 |

>0,05 |

|

Чувствительные нарушения |

8 (25%) |

11 (20%) |

19 (21,8)% |

0.07 |

>0,05 |

|

Ретробульбарный неврит |

6 (18,8%) |

12 (21,8%) |

18 (20,7)% |

0.01 |

>0,05 |

|

Тазовые нарушения |

0 |

0 |

- |

- |

|

|

Нарушения ВНД |

0 |

|

- |

- |

|

|

Различные варианты моносимптомного дебюта |

2 (6,3%) |

3 (5,5%) |

5 (5,8)% |

0,11 |

>0,05 |

|

Полисимптомный дебют |

30 (94%) |

52 (95%) |

92 (94,3)% |

0,11 |

>0,05 |

Согласно представленным данным, среди больных РС Республики Ингушетия РРС наблюдался у 41 пациента (47,1%), ВПРС — у 33 (37,9%), ППРС — у 13 (14,9%). Вероятно, большой удельный вес больных ВПРС в Республике Ингушетия связан с большими показателями возраста больных РС в данной популяции: средний возраст — 47,3±1,2 лет, средний возраст дебюта — 31,3 ± 1,0 лет, средняя длительность заболевания — 16,1±0,9 лет. Следует заметить, что у мужчин РРС наблюдался у 13 пациентов (40%), ВПРС — у 15 человек (47%), а ППРС — у 4 (12,5%) пациентов. У женщин РРС наблюдался у 28 пациентов (51%), ВПРС — у 18 человек (32,7%), а ППРС — у 9 (16,4%) пациентов. Таким образом, самым распространённым вариантом у мужчин является ВПРС тип течения, у женщин — РРС.

Что касается различных вариантов дебюта РС, то у мужчин значительно чаще встречается дебют РС с пирамидной симптоматики, структуре как в моносимптомного, так и полисимптомного дебюта (16 из 32 (50%) против 13 из 55 (23,6%) соответственно, р<0,05). Также имеется тенденция к более высокой частоте встречаемости у женщин мозжечковых нарушений (7 из 55 (13%) против 2 из 32 (6,3%) соответственно) и нарушений ЧМН и ствола мозга (10 из 55 (18,2%) против 2 из 30 (6,3%) соответственно), однако различия не достигали уровня статистической значимости (р>0,05). По другим вариантам дебюта РС статистически значимых различий не было выявлено.

У женщин больных РС по сравнению с мужчинами выявлена тенденция к более выраженным показателям нарушений пирамидной системы (3±0,16 у женщин против 2,7±0,15 у мужчин), зрительным нарушениям (1,87±0,2 у женщин против 1,33±0,19 у мужчин), тазовым нарушениям (2,07±0,18 у женщин против 1,29±0,15 у мужчин) и показателям инвалидизации по шкале EDSS (4,7±0,25 у женщин, 4,3±0,2 у мужчин), однако различия не достигали уровня статистической значимости (р>0,05). В то же время у мужчин, больных РС, по сравнению с женщинами, страдающими данной патологией, отмечалась тенденция к более выраженным мозжечковым нарушениям (2,66±0,16 у мужчин против 2,06±0,14 у женщин) и нарушениям стволовых функций мозга и черепных нервов (2,0±0,17 у мужчин против 1,66±0,1 у женщин), однако различия не доходили до уровня статистической значимости (p>0,05).

Также мы оценивали основные показатели течения РС, в том числе в зависимости от пола, для выявления прогностических признаков (у женщин в целом наблюдается тенденция к более короткой первой ремиссии заболевания, большей частоте обострений, тяжёлому течению РС, более быстрому наступлению вторично-прогредиентного течения, однако различия не достигают уровня статистической значимости (p>0,05), в то же время различия по показателям частоты обострений и скорости прогрессирования РС статистически значимы (р<0,05). То есть у пациентов с РС женского пола наблюдалось в целом более тяжёлое течение РС по сравнению с мужчинами с тем же заболеванием.

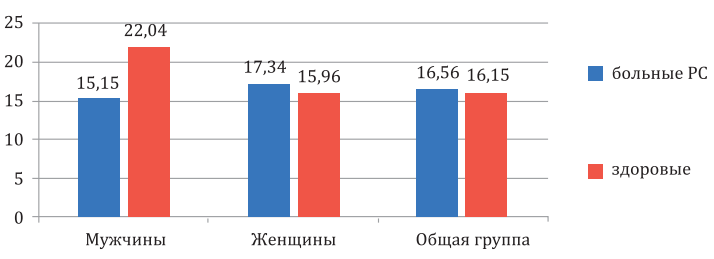

Сравнительный анализ показателей концентрации сывороточного витамина D у пациентов с РС из популяций Республики Ингушетия и Ростова-на-Дону и контрольной группой выявил, что показатели сывороточного витамина D у больных с различными формами РС популяции Республики Ингушетия немного ниже, чем у больных Ростовской популяции, однако различия статистически не значимы (p>0,05). При сравнении показателей сывороточного витамина D у пациентов с РС обоих полов популяции Республики Ингушетия с контрольной группой (рис. 1) была выявлена тенденция к снижению показателей витамина D у больных РС, более того, различия в данном показателе между мужчинами, больными РС (15,15±0,61 нг/мл), и мужчинами контрольной группы (22,04±8,0 нг/мл) носили статистически значимый характер.

Рисунок 1. Показатели сывороточного витамина D у пациентов с РС обоих полов популяции Республики Ингушетия и лиц контрольной группы (нг/мл)

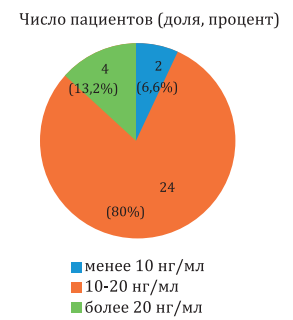

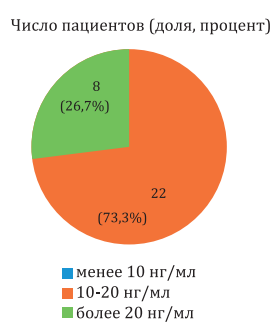

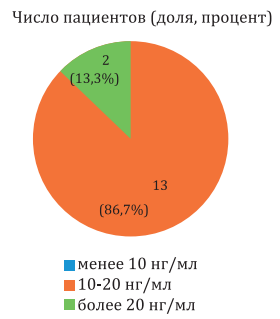

Также мы исследовали соотношение больных с различной степенью дефицита витамина D в популяции больных РС Республики Ингушетия, Ростова-на-Дону и лиц контрольной группы (рис. 2, 3, 4 соответственно)

Рисунок 2. Соотношение различных степеней выраженности дефицита витамина D у больных РС популяции Республики Ингушетия

Рисунок 3. Соотношение различных степеней выраженности дефицита витамина D у больных РС популяции Ростова-на-Дону

Рисунок 4. Соотношение различных степеней выраженности дефицита витамина D у контрольной группы

Обсуждение

Проведение клинико-эпидемиологического исследования РС с использованием методов описательной и аналитической эпидемиологии в конкретном регионе представляет значительный интерес с учётом остающейся неизвестной до конца этиологии заболевания, так как будет способствовать выявлению факторов риска, особенностей течения и поможет планировать оказание и улучшить качество медико-социальной помощи. Особую ценность представляют данные, полученные в регионах с уникальными характеристиками заболевания, например, с низким риском развития РС. Анализ эпидемиологических показателей выявил преобладание городского населения над сельским среди больных РС (25,4 случаев на 100 тыс. населения, среди сельского — 8,4) коррелирует с данными литературы [13–15].

Также следует заметить, что у пациентов с РС, проживающих в Республике Ингушетия, наблюдаются высокие показатели среднего возраста (x±mx) — 47,3±1,2 лет. Для сравнения: в популяции Ростовской области данный показатель составляет 41,5±0,7 лет, р<0,05, при этом показатели возраста дебюта РС были также выше в группе больных РС, проживающих в Республике Ингушетия (27,4±0,4 лет против 31,3±1,0 лет в группах больных РС, проживающих в Ростовской области и Республике Ингушетия соответственно, р<0,05).

Среди выявленных факторов риска развития РС следует выделить различные варианты проживания в условиях экологического неблагополучия, особенности питания и вредные привычки (особенно табакокурение), влияние которых в целом сводится к попаданию широкого спектра токсических веществ в организм и их воздействии на нервную и иммунную систему. Также, с нашей точки зрения, особого внимания заслуживают контакты с животными и герпетическая инфекция. Известно, что вирусы группы герпеса, в частности ВЭБ, могут являться триггерами аутоиммунных и онкогематологических заболеваний [16–19].

Клинический фенотип РС в популяции РИ характеризуется следующими особенностями: большой долей пациентов с прогредиентными формами заболевания, вторично-прогредиентный — у 33 (37,9%), первично-прогредиентный — у 13 (14,9%) формами РС. У мужчин ремиттирующий РС наблюдался у 13 пациентов (40%), вторично-прогредиентный — у 15 человек (47%), а первично-прогредиентный — у 4 (12,5%) пациентов. У женщин ремиттирующий РС наблюдался у 28 пациентов (51%), вторично-прогредиентный — у 18 человек (32,7%), а первично-прогредиентный — у 9 (16,4%) пациентов. Таким образом, самым распространённым вариантом у мужчин является вторично-прогредиентный тип течения, а у женщин — ремиттирующий тип. У женщин наблюдались тенденция к неблагоприятному течению РС по сравнению с мужчинами и по другим показателям, таким как длительность первой ремиссии, частота обострений, скорость прогрессирования РС и время до достижения вторично-прогредиентного течения, причём по частоте обострений и скорости прогрессирования РС различия носили статистически значимый характер.

Выводы:

- Территория Республики Ингушетия относятся к зонам низкого-среднего риска развития РС. Выявлена тенденция к росту распространённости в течение последних 8-ми лет, что соответствует глобальному росту показателя в других регионах РФ и мира в целом. Среди жителей городов показатели распространённости РС выше, чем среди сельских жителей.

- К наиболее значимым, по нашему мнению, факторам риска развития РС в популяции РИ, относятся (р<0,05) контакт в возрасте старшее 15 лет с красками, бензином и остальными нефтепродуктами, контакт с животными в возрасте до 15 лет, травмы головы в любом возрасте, хирургические вмешательства, тяжёлый кариес в возрасте старше 15 лет, тонзиллит, корь, краснуха, перенесённые в возрасте до 15 лет, и герпес-вирусная инфекция в любом возрасте. Ряд из них являются потенциально модифицируемыми, что следует учитывать в группах риска по развитию РС (например, у пациентов с клинически изолированным синдромом).

- В целом клинический фенотип РС в популяции РИ не отличается от регионов с большей распространённостью заболевания, за исключением достаточно большой доли пациентов с прогредиентными формами заболевания, а также выявленными у женщин предикторами неблагоприятного течения (меньшая, чем у мужчин, длительность первой ремиссии, высокая частота обострений, скорость прогрессирования заболевания.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

1. GBD 2016 Multiple Sclerosis Collaborators. Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019;18(3):269-285. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30443-5.

2. Boyko A, Melnikov M. Prevalence and Incidence of Multiple Sclerosis in Russian Federation: 30 Years of Studies. Brain Sci. 2020;10(5):305. DOI: 10.3390/brainsci10050305.

3. Зихова А.Р., Березгова Л.М., Тлапшокова Л.Б., Бойко А.Н. Эпидемиологические характеристики рассеянного склероза в Кабардино-Балкарской Республике. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова (Спец. выпуск №2 «Рассеянный склероз»). 2013;113(10-2):5-7. eLIBRARY ID: 21074341

4. Магомедов М.М., Халитов И.А., Михайлова Б.И. Рассеянный склероз в Дагестане. Фундаментальные исследования. 2009;9:51-52. eLIBRARY ID: 12960478

5. Ходова М.А., Сиверцева С.А., Смирнова Н.Ф., Гусев Е.И., Бойко А.Н. Экологические характеристики места проживания и риск развития рассеянного склероза в Республике Северная Осетия - Алания. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2014;114(10 2):6 11. eLIBRARY ID: 22869437

6. Ramanujam R, Hedström AK, Manouchehrinia A, Alfredsson L, Olsson T, Bottai M, et al. Effect of Smoking Cessation on Multiple Sclerosis Prognosis. JAMA Neurol. 2015;72(10):1117- 23. DOI: 10.1001/jamaneurol.2015.1788.

7. Бойко А.Н., Кукель Т.М., Лысенко М.А., Вдовиченко Т.В., Гусев Е.И. Клиническая эпидемиология рассеянного склероза в Москве. Современные клинико-демографические особенности на примере популяции одного из округов города. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2014;114(2 2):10 15. eLIBRARY ID: 21369648

8. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM, Coetzee T, Comi G, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018;17(2):162- 173. DOI: 10.1016/S1474-4422(17)30470-2.

9. Бойко А.Н., Мугутдинова Б.Т., Мугутдинов Т.М. Прогностическая значимость нейропсихологических тестов у больных с типичным ремиттирующим рассеянным склерозом. Медицинский Алфавит. 2018;2(17(354)):13-18. eLIBRARY ID: 36574676

10. Lublin FD. New multiple sclerosis phenotypic classification. Eur Neurol. 2014;72 Suppl 1:1-5. DOI: 10.1159/000367614.

11. Шагаев А.С., Бойко А.Н., Бахарев Б.В. Особенности влияния динамической стабилометрии на степень выраженности синдрома хронической усталости у больных с различным типом течения рассеянного склероза. Вестник восстановительной медицины. 2018;(2):67-72. eLIBRARY ID: 32833855

12. Бахтиярова К.З., Гончарова З.А. Рассеянный склероз в республике Башкортостан и Ростовской области: сравнительная и эпидемиологическая характеристика. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014;114(2- 2):5-9. eLIBRARY ID: 21369646

13. Гончарова З.А., Фомина-Чертоусова Н.А. Клиникоэпидемиологические характеристики «семейного» рассеянного склероза в Ростовской области. Неврол. журн. 2011;16(5):10–13. eLIBRARY ID: 16968592

14. Хабиров Ф.А., Хайбуллин Т.И., Гранатов Е.В., Аверьянова Л.А., Бабичева Н.Н., Сабиров Ж.Ф. и др. Рассеянный склероз в Республике Татарстан: клиникоэпидемиологическая характеристика. Практическая медицина. 2020;18(5):50-57. DOI: 10.32000/2072-1757-2020-5-50-57

15. Сорокина К.Б., Чичановская Л.В., Бахарева О.Н., Ястребова Е.Н. Статистический анализ эпидемиологических особенностей течения рассеянного склероза в Тверской области. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2014;23:340- 349. eLIBRARY ID: 23045530

16. Disanto G, Pakpoor J, Morahan JM, Hall C, Meier UC, Giovannoni G, et al. Epstein-Barr virus, latitude and multiple sclerosis. Mult Scler. 2013;19(3):362-5. DOI: 10.1177/1352458512451942.

17. Füst G. The role of the Epstein-Barr virus in the pathogenesis of some autoimmune disorders – similarities and differences. Eur j microbial immunol. 2011;4(1):267–278. DOI: 10.1556/EuJMI.1.2011.4.2

18. Lossius A, Johansen JN, Torkildsen Ø, Vartdal F, Holmøy T. Epstein-Barr virus in systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and multiple sclerosis—association and causation. Viruses. 2012;4(12):3701-30. DOI: 10.3390/v4123701.

19. Urayama KY, Jarrett RF, Hjalgrim H, Diepstra A, Kamatani Y, Chabrier A, et al. Genome-wide association study of classical Hodgkin lymphoma and Epstein-Barr virus statusdefined subgroups. J Natl Cancer Inst. 2012;104(3):240- 53. DOI: 10.1093/jnci/djr516.

Об авторах

З. А. ГончароваГончарова Зоя Александровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии

Ростов-на-Дону

Р. М. Ужахов

Россия

Ужахов Руслан Мурадович, врач-невролог, заместитель начальника

Ростов-на-Дону

В. А. Мегерян

Мегерян Виктор Александрович, кандидат медицинских наук, врач-невролог

Ростов-на-Дону

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Гончарова З.А., Ужахов Р.М., Мегерян В.А. Клинико-эпидемиологические особенности рассеянного склероза в Республике Ингушетия. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(3):76-84. https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-76-84

For citation:

Goncharova Z.A., Uzhakhov R.M., Megeryan V.A. Clinical and epidemiological features of multiple sclerosis in Republic of Ingushetia. South Russian Journal of Therapeutic Practice. 2022;3(3):76-84. (In Russ.) https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-76-84

JATS XML