ОБЗОРЫ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти в мире. Согласно статистическим данным Американской кардиологической ассоциации (AHA – American Heart Association), распространённость ССЗ среди молодых людей в возрасте 20–39 лет различается: 14,2% мужчин, 9,7% женщин. Поведенческие факторы риска ССЗ, то есть связанные с образом жизни, включают в себя малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, избыточную массу тела и ожирение, депрессию. Эти факторы риска поддаются воздействию, следовательно, есть большой потенциал для снижения риска ССЗ посредством первичной или вторичной профилактики. Лица молодого возраста являются наиболее перспективной группой для проведения первичной профилактики, поскольку именно молодые люди могут быть более восприимчивы к информационному воздействию. Помимо информированности молодых людей о факторах риска ССЗ именно исходный уровень готовности молодых людей к изменениям образа жизни играет ключевую роль для снижения риска развития ССЗ.

Распространённость артериальной гипертензии и ожирения в мире продолжают нарастать, затрагивая всё более молодые популяции. Ожирение способствует развитию артериальной гипертензии через множество механизмов, включая активацию симпатической нервной системы, ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, нарушение регуляции водно-электролитного баланса, воспаление и дисбаланс адипокинов. В свою очередь артериальная гипертензия может усиливать ожирение путём нарушения метаболических процессов и увеличения аппетита. Патофизиологические особенности гипертензии различаются у молодых женщин и мужчин с повышенной массой тела. Нами был проведён несистематический обзор литературы с целью детального изучения механизмов патогенетического взаимодействия и взаимного усугубления повышенного артериального давления и индекса массы тела. Рассматривалась литература с 2004 г. по настоящее время на русском и английском языках с использованием платформ «PubMed Central», «ScienceDirect», «Google Scholar», а также поиск в архиве журнала «Circulation» и «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» по ключевым словам, представленным ниже.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: изучить наличие модифицируемых факторов риска (ФР) развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и особенности показателей сосудистой жесткости у лиц молодого возраста. Материалы и методы: проведено обследование 38 практически здоровых лиц молодого возраста (18 юношей, 20 девушек), обучающихся вуза, средний возраст которых составлял 19,8±1,45 лет. С помощью заполнения обследуемыми модифицированных диагностических карт оценивали наличие основных поведенческих ФР ССЗ. Для оценки показателей жесткости магистральных сосудов и уровней артериального давления (АД) в бассейнах верхних и нижних конечностей использовалась объемная сфигмография на аппарате VaSera-1000 (Fukuda Denschi, Япония). Результаты: у обследованных лиц, несмотря на молодой возраст и документально подтверждённое отсутствие кардио-васкулярной патологии были выявлены все основные ФР ССЗ: повышенный индекс массы тела (ИМТ≥25 кг/м²), курение, психосоциальные факторы, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, употребление алкоголя, которые присутствовали в различных сочетаниях. Показатели сосудистой жесткости — сердечно-лодыжечный индекс и биологический возраст сосудов — находились в пределах нормы, в то время как лодыжечно-плечевой индекс был снижен у 24% обучающихся. Заключение: полученные результаты свидетельствуют о необходимости первичной профилактики ССЗ путём модификации образа жизни даже у лиц молодого возраста, поскольку выявленные у них ФР и тенденция к изменению показателей сосудистой жесткости могут выступать впоследствии в роли триггеров раннего дебюта болезней системы кровообращения.

Цель: оценить течение и исходы ОКС у пациентов с СД 2, принимающих иНГЛТ-2. Материалы и методы: в исследование были включены пациенты, поступившие в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского», Краснодар, с 01.11.2023 по 01.02.2024. Результаты: при проведении ретроспективного анализа медицинской документации выявлено, что количество пациентов с ОКС на фоне приёма иНГЛТ-2 значимо ниже по сравнению с принимающими иную сахароснижающую терапию. Пациенты, принимающие иНГЛТ-2, имели достоверно меньший индекс массы тела. Значимые различия касаются маркеров печёночной дисфункции и микроальбуминурии, которые были достоверно ниже в группе приёма иНГЛТ-2. Кроме того, у данных пациентов реже случались такие осложнения госпитального периода, как острое повреждение почек, нарушение ритма сердца, ишемический инсульт, формирование тромба левого желудочка и летальный исход. Заключение: приводятся результаты локального опыта применения иНГЛТ-2 у госпитализированных пациентов с СД 2 и ОКС, подтверждающие метаболические и кардиоренальные преимущества данного класса препаратов в реальной клинической практике. Кроме того, результаты исследования наглядно демонстрируют более стабильное течение заболевания в остром периоде и низкий риск внутригоспитальных осложнений и летальности. Однако данные параметры не достигли статистически значимых результатов в связи с небольшой выборкой.

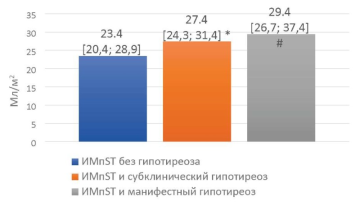

Цель: оценить особенности структурно-функционального ремоделирования левых отделов сердца за период госпитализации у пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпST) и сопутствующим впервые выявленным гипотиреозом. Материалы и методы: в исследование включены 133 пациента с ИМпST в возрасте от 40 до 88 лет, поступивших в ГБУ РО «РОКБ». Всех больных распределили в 3 группы в зависимости от впервые выявленного гипотиреоза: 1-ю группу (контрольную) составили пациенты с ИМпST без синдрома гипотиреоза (n=57), 2А группу — пациенты с ИМпST и субклиническим гипотиреозом (n=42) и 2Б группу — пациенты с ИМпST и манифестным гипотиреозом (n=34). В специально разработанную анкету вносили данные о пациенте, клинические симптомы, сведения об осложнениях в остром периоде ИМ, результаты эхокардиографического исследования (ЭхоКГ). Результаты: у пациентов с ИМпST всех групп определялись повышенные значения индексированных показателей КСО левого желудочка (ЛЖ) и ММЛЖ, сниженные значения показателей, характеризующих сократительную способность миокарда, а также наличие диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) I степени. У пациентов с субклиническим гипотиреозом выявлены статистически значимо более высокие значения индексированного показателя объёма левого предсердия (ЛП), чем у пациентов без гипотиреоза. К особенностям структурно-функционального ремоделирования сердца при наличии манифестного гипотиреоза следует отнести значимо бо̀льшие и линейные, и объёмные параметры ЛП (ИЛП и ИОЛП), большее снижение сократительной способности миокарда ЛЖ (более низкие значения УО, УИ и МОК), более выраженное нарушение диастолических свойств миокарда (более низкое значение DT) по сравнению с группой контроля. Заключение: у пациентов с ИМпST и сопутствующим манифестным гипотиреозом регистрировалось более выраженное ремоделирование левых отделов сердца в условиях острого повреждения миокарда (бо̀льшие размер и объём ЛП, более выраженные нарушения систолической и диастолической функции ЛЖ).

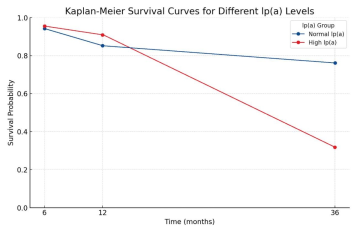

Цель: оценить влияние уровней липопротеида (а) [Лп(а)] на долгосрочные исходы у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и однососудистым поражением коронарных артерий. Материалы и методы: в исследование были включены 110 пациентов с ОКС и однососудистым поражением коронарных артерий. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от уровня Лп(а): Лп(а) > 50 мг/дл (n=22) и Лп(а) < 50 мг/дл (n=88). Основные исходы включали выживаемость и частоту повторных сердечно-сосудистых событий через 6, 12 и 36 месяцев. Статистический анализ включал t-тест, критерий хи-квадрат, метод Каплана-Мейера и многофакторную регрессию Кокса. Результаты: через 36 месяцев у пациентов с высоким уровнем Лп(а) была значительно выше частота повторных инфарктов миокарда (50% против 34.1%, p < 0.001) и смертность от всех причин (59.1% против 23.9%, p < 0.001) по сравнению с пациентами с нормальным уровнем Лп(а). Заключение: высокий уровень Лп(а) является значимым прогностическим фактором ухудшения долгосрочных исходов у пациентов с ОКС и однососудистым поражением коронарных артерий. Измерение уровня Лп(а) может способствовать улучшению стратегии ведения таких пациентов

Цель: оценить эффективность и безопасность имплантации эверолимус-покрытых биодеградируемых сосудистых каркасов (БСК) по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) у пациентов с ИБС, которым ранее выполнено чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Материалы и методы: изучены данные ОКТ 23 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) через 10 лет и более после вмешательства с имплантацией БСК. В качестве оценки эффективности БСК использовались стандартные критерии, основанные на анализе ОКТ. Стентированный сегмент, проксимальная зона до стента и дистальная зона после стента являлись областью интереса. Результаты: исследования показали, что в отдалённом периоде строение артерии в области установленных биодеградируемых каркасов представляет собой совокупность фрагментов атеросклеротической бляшки, резорбированного каркаса и неоинтимы. При визуализации с использованием когерентной томографии, эта структура выглядит как монослой с высокой интенсивностью сигнала. У 42,3% пациентов визуализированы структуры, похожие на фрагменты стентирующего каркаса, но меньшие по размерам, с разобщённой структурой, без чётких контуров и отсутствием типичной формы. В 15,4% случаев было отмечено выраженное положительное ремоделирование коронарной артерии в зоне установки биорезорбируемого каркаса. Выводы: анализ данных когерентной томографии показал, что использование биодеградируемых каркасов эффективно и безопасно, процесс деградации каркасов протекает с увеличением диаметра в стентированной зоне и образованием защитного монослоя, с сохранением проходимости всех боковых ветвей в зоне имплантации.

Цель: изучение влияния и оценка факторов риска хронических неифекционных заболеваний у студентов-медиков путём онлайн анкетирования. Материалы и методы: в период с 19.03.24 по 08.04.24 в Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ) проводилось онлайн-анкетирование с помощью платформы google. Была сформирована группа из 1232 человек, включающая студентов с 1 по 6 курс всех факультетов. Результаты анкетирования были систематизированы и проанализированы. Результаты: путем анализа полученной от респондентов информации было выделено несколько групп факторов риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ): 1. Нарушение режима сна; 2. Индифферентность к соблюдению норм здорового питания; 3. Подверженность хроническому эмоциональному напряжению. Заключение: По итогам проведенного исследования были выделены ФР ХНИЗ у студентов РостГМУ (ведущими оказались: нарушение режима сна, несоблюдение норм здорового питания, стресс). Также было установлено, что такие показатели как физическая активность, наличие вредных привычек не являются распространенными факторами риска у данной группы опрошенных. Из вышесказанного мы можем сделать вывод о целесообразности и важности внедрения профилактических мер для повышения важности и значимости таких аспектов как здоровый сон, правильное питание и нормальное моральное состояние в жизни студентов РостГМУ.

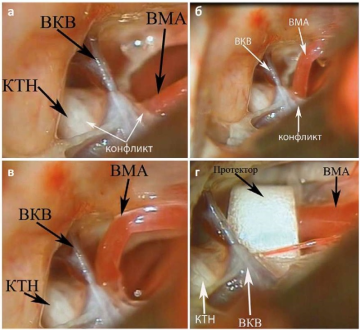

Цель: изучить отдалённые результаты лечения классической невралгии тройничного нерва в зависимости от способа устранения нейроваскулярного конфликта. Материал и методы: исследование основано на изучении отдаленных результатов лечения классической невралгии тройничного нерва 261 больному, которым была выполнена микроваскулярная декомпрессия с использованием различных приёмов устранения нейроваскулярного конфликта путём обработки архивных историй болезней, результатов амбулаторных осмотров и опроса пациентов в телефонном режиме. Результаты: наилучшие отдалённые результаты были у больных, которым устранение нейроваскулярного конфликта производилось путём перемещения петли конфликтующей артерии в бесконфликтное положение с заключением ее в муфтообразный микропротектор. Заключение: профилактика возобновления нейроваскулярного конфликта в послеоперационном отдаленном периоде путём заключения в микропротектор перемещённой в бесконфликтное положение конфликтующей артерии обеспечивает наилучшие отдалённые результаты с меньшим количеством рецидива заболевания.

Цель: выявление клинических особенностей атипичных форм хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (ХВДП), улучшение диагностики данной нозологии на амбулаторном этапе путём объективизации опорных точек в клинической картине и концентрации внимания специалистов первичного звена на данной патологии. Материалы и методы: проанализирована медицинская документация 203 пациентов, поступивших в центр неврологический клиники РостГМУ в период с 01.01.2014 по 1.04.2024 с диагнозом «Полинейропатия». Обследование включало в себя общий клинический и неврологический осмотры, электрофизиологическое исследование (стимуляционная электронейромиография на нейрофизиологическом комплексе Natus Keypoint Focos), а также лабораторная оценка анализов крови и ликвора. Результаты: для объективизации скорости постановки диагноза был просчитан интервал «дебют-диагноз». У пациентов с моторной формой ХВДП он составил в среднем 2,2 года, у пациентов с сенсорной формой ХВДП — 3,9 лет. В группе пациентов с типичной клинической картиной ХВДП данный показатель находился в пределах 1,5–4,5 лет. Выводы: ХВДП — редкая приобретённая нейропатия дизиммунного генеза, гетерогенная по течению и клиническим проявлениям, однако относящаяся к курабельным. Многообразие форм заболевания и его течения обусловливают трудности в своевременной диагностике и начале патогенетической терапии. В то время как ранняя постановка диагноза и начало терапии значимо улучшают прогноз для данной категории пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

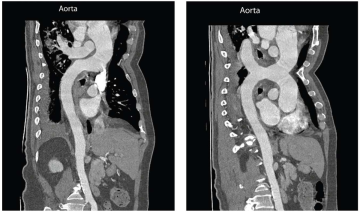

Приведены описания двух случаев расслоения аорты с нетипичной картиной, ошибочно расцененной как поражение лёгких. Тщательный анализ клинической картины и своевременное применение визуализирующих методов диагностики позволило установить правильный диагноз и выбрать оптимальные методы лечения.

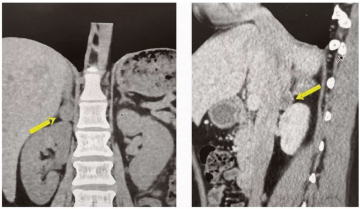

В статье рассмотрены наиболее частые причины нарушения проходимости почечных артерий, алгоритмы диагностического процесса и дифференциального диагноза при стенозе почечных артерий в различном возрасте. Основным и, как правило, первым значимым клиническим проявлением стеноза почечных артерий различной этиологии является артериальная гипертония (АГ). Именно плохо контролируемая АГ, в том числе резистентная, развивающаяся в молодом возрасте, является основой для диагностического поиска вторичных причин повышения артериального давления, в том числе сужения почечных артерий. В статье представлен клинический случай неконтролируемой АГ у молодого мужчины. Комплексная оценка клинических проявлений, результатов лабораторно-инструментального исследования позволила диагностировать односторонний стеноз почечной артерии атеросклеротического генеза.

Статья посвящена клиническому наблюдению пациентки с синдромом множественной эндокринной неоплазии 2А, отличающимся сочетанием феохромоцитомы, медуллярного рака щитовидной железы и гиперплазии паращитовидных желез. Описаны особенности диагностики данного заболевания, предоперационной подготовки, а также принципы наблюдения в течение нескольких лет после оперативного лечения. Кроме того, приведены данные об особенностях диагностического поиска и тактики ведения членов семьи с данным синдромом.

ЛЕКЦИИ

Сывороточный ферритин (СФ) обычно присутствует в сыворотке в концентрациях, непосредственно связанных с запасом железа (Fe), и поэтому традиционно используется в качестве индикатора уровня Fe в тканях организма. Снижение его уровня — «золотой стандарт» диагностики широко распространённых железодефицитных состояний. Не менее значимой является гиперферритинемия — неспецифический синдром, возникающий при перегрузке запасов Fe, ряде иммуновоспалительных, инфекционных, онкологических заболеваний, болезнях печени и т. д. При многих патологических состояниях уровень СФ определяет тяжесть и прогноз заболевания. Показано, что концентрации СФ> 1000 нг/мл, независимо от причины, связаны с более высокой смертностью. Причину возрастания уровня СФ при патологии печени (рак, гепатит, цирроз) связывают с процессом его освобождения из гепатоцитов при их деструкции. С другой стороны, чрезмерный синтез и/или клеточная секреция ферритина (Ferr) возникают под влиянием различных стимулов (цитокины, оксидативный стресс, гипоксия, онкогены, гемопоэтические факторы роста). Интерпретация повышенных значений СФ далеко выходит за рамки роли индикатора переполнения запасов Fe в тканях. Лишь 10% выявляемой гиперферритинемии связаны с перегрузкой Fe, у большинства же пациентов, она является результатом острой фазы воспаления или реактивного повышения на фоне какого-либо заболевания. Разнообразие симптоматики синдромов железодефицита и гиперферритинемии обусловлено вовлечением многих органов и систем в процессы обмена и метаболизма железа, что требует проведения тщательного обследования (изучение жалоб, анамнеза, сопутствующих заболеваний, а также проведения необходимых лабораторных и инструментальных исследований) для поиска возможных причин этих нарушений. Системный гомеостаз Fe в организме человека необходимо регулярно строго контролировать. При этом необходимо соблюдать условия забора крови для определения содержания СФ. Контрольные значения концентраций СФ варьируются в зависимости от используемых аналитических методов и исследуемой популяции (возраст, пол). Учитывая размах референсных значений, важно у каждого конкретного пациента ориентироваться на исходный уровень его СФ, определенного на фоне здоровья и благополучия при диспансерном наблюдении.

ОБМЕН ОПЫТОМ

В статье обсуждается утренняя конференция в многопрофильном терапевтическом стационаре как одна из эффективных и концентрированных форм профессионального образования и формирования клинического мышления у молодых специалистов. Представлен собственный опыт проведения утренних конференций сотрудниками кафедры на базе многопрофильного стационара. Среди множества функций утренней конференции сделан акцент на образовательной роли в процессе подготовки клинических ординаторов и студентов старших курсов медицинского вуза. Обсуждены роль дежурств с представлением результатов на утренней конференции, возможности анализа летальных исходов, клинико-анатомического сопоставления, деонтологические аспекты.