ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ОБЗОРЫ

В обзоре представлена информация о распространённости как сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) и его микрососудистых осложнений среди больных ишемической болезнью сердца (ИБС), так и ИБС среди больных с нарушениями углеводного обмена. Показано, что прогноз больных ИБС и СД 2 типа, особенно при наличии микрососудистых осложнений, крайне неблагоприятен, и характеризуется значительным увеличением риска сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда, инсульта, терминальной хронической болезни почек и нарушениями зрения. Отмечено, что, несмотря на успехи, достигнутые в лечении ИБС, СД 2 типа и его микрососудистых осложнений, сохраняется высокий риск общей сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При СД 2 типа, особенно при наличии микрососудистых осложнений и коморбидной патологии, выделены особые патогенетические механизмы тромботического риска и кровотечений. На основании проведённых больших рандомизированных клинических исследований в обзоре оценена эффективность и безопасность различных антитромботических стратегий у больных стабильной ИБС, СД 2 типа при наличии микроваскулярных осложнений и коморбидной патологии.

Гипертензивные расстройства при беременности представляют собой глобальную медико-социальную проблему, осложняя 2–8% беременностей, и ассоциируются с высокими материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью. Традиционное измерение артериального давления в клинической практике является наиболее часто используемой процедурой диагностики и контроля лечения артериальной гипертензии, но подвержено значительным неточностям, обусловленным, с одной стороны, присущей вариабельностью самого артериального давления (АД), а с другой — погрешностями, возникающими из-за методики измерения и условий. Высокое АД, обнаруженное на визите у врача, должно подтверждаться 24-часовым амбулаторным мониторированием АД и домашним мониторированием АД, что отличает хроническую артериальную гипертензию от гипертензии белого халата, при которой АД повышено в клинике, но остаётся нормальным дома, что важно для предотвращения чрезмерного лечения и диагностики маскированной артериальной гипертензии. Гипертензия белого халата не является доброкачественным состоянием, при котором были показаны более высокие риски развития преэклампсии, преждевременных родов и рождения маловесных детей. В связи с этим клиницистам крайне важно быть осведомленными о факторах риска и исходах, связанных с гипертензией белого халата. Беременные должны находиться под пристальным наблюдением и медицинским контролем как во время беременности, так и после родов для выявления поражения органов-мишеней, сердечно-сосудистых факторов риска и метаболического синдрома.

Гепаторенальный синдром — распространённое и серьёзное осложнение у пациентов с циррозом печени, приводящее к прогрессированию основного заболевания и высокой смертности. Ведение пациентов с гепаторенальным синдромом требует систематического подхода. Несмотря на то, что фармакологические методы лечения продемонстрировали положительное влияние на снижение смертности, идеальным вариантом лечения этого синдрома является трансплантация печени с трансплантацией почек. Необходимы дальнейшие исследования для оптимизации фармакологических и немедикаментозных подходов к лечению гепаторенального синдрома. Проведён анализ обзоров литературы, клинических исследований, экспериментальных исследований, клинических рекомендаций из баз данных PubMed / MedLine и eLIBRARY по семи ключевым словам, соответствующим теме обзора.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: оценить взаимосвязь кальцификации грудного отдела аорты по результатам МСКТ с эндотелиальной дисфункцией и фактором роста фибробластов у пациентов с резистентной артериальной гипертензией в зависимости от эффективности антигипертензивной терапии.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 92 пациента с резистентной АГ. Выполнено суточное мониторирование артериального давления (СМАД), функциональное состояние эндотелия оценено в пробе с реактивной гиперемией, кальциевый индекс (КИ) грудной аорты определяли с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), сывороточный уровень FGF-23 — с помощью иммуноферментного анализа.

Результаты: на основании СМАД пациенты разделены на группы: 1-я — контролируемой (n=44), 2-я — неконтролируемой (n=48) резистентной АГ. Во 2-ой группе выявлено более выраженное нарушение функции эндотелия в пробе с реактивной гиперемией и изменения скоростных показателей кровотока. Уровень FGF23 и КИ были выше у лиц с неконтролируемой резистентной АГ. По результатам корреляционно-регрессионного анализа КИ был связан с величиной пульсового давления (r=0,49, p=0,007), длительностью АГ (r=0,68, p=0,04) и длительностью регулярной антигипертензивной терапии (r = − 0,33, p=0,02). Обнаружена связь FGF-23 с показателями гемодинамики ПА: с Ved (r=0,42, p=0,003), PI (r=0,43, p=0,041) и RI (r=0,46, p=0,025), а также с КИ (r=0,76, p=0,006).

Заключение: у пациентов с неконтролируемой резистентной АГ выявлено более выраженное снижение ЭЗВД плечевой артерии и повышение индексов сосудистого сопротивления в пробе с реактивной гиперемией, статистически значимо связанное с уровнем FGF23. У лиц с резистентной АГ обнаружена чрезмерная кальцификация грудной аорты по результатам МСКТ. Значения кальциевого индекса выше у пациентов с высоким пульсовым АД, более длительным течением АГ и высоким уровнем FGF23.

Цель: анализ предикторов, позволяющих прогнозировать высокую вероятность атипичного клинического течения инфаркта миокарда (ИМ) на раннем этапе развития острой коронарной недостаточности до проведения сложных диагностических процедур.

Материалы и методы: в исследование включены пациенты из популяции г. Томска с подтверждённым ИМ в период 2001 – 2017 гг., зарегистрированные в базе данных «Регистр острого инфаркта миокарда» (РОИМ) (n=7775). У 79,6% (n=6188) клиническая картина ИМ характеризовалась типичными проявлениями в виде затяжного ангинозного приступа (I группа), у оставшихся 20,4% пациентов (n=1587) регистрировались нетипичные проявления ИМ (II группа).

Результаты: пациенты с атипичными клиническими проявлениями ИМ чаще были представлены женщинами, имели более старший возраст и отягощённый коморбидный фон. Перенесённый в анамнезе ИМ и реваскуляризация коронарных артерий чаще регистрировались в когорте пациентов с типичными клиническими проявлениями коронарной катастрофы. Все параметры, продемонстрировавшие значимые различия у пациентов с различным характером клинического течения ИМ, были включены в модель логистической регрессии. В результате пошаговой процедуры исключения факторов независимые ассоциации с развитием атипичных симптомов острого ИМ продемонстрировали следующие показатели: женский пол, пожилой возраст, перенесённый в анамнезе ИМ, сахарный диабет 2 типа, реваскуляризация миокарда в анамнезе, наличие фибрилляции предсердий, употребление алкоголя накануне ИМ, ожирение, курение.

Заключение: женский пол, пожилой возраст, наличие фибрилляции предсердий, сахарного диабета, ожирения и состояние после алкогольного опьянения предрасполагает к атипичному течению острого ИМ, тогда как мужской пол, перенесённый в анамнезе ИМ или реваскуляризация, а также курение в настоящее время более характерны для пациентов с типичной клинической картиной заболевания.

Цель: изучить особенности клинического течения хронической сердечной недостаточности (ХСН) и лабораторнобиохимические характеристики пациентов в зависимости от варианта полипрагмазии.

Материалы и методы: в исследование включены 73 больных с ХСН в возрасте 74,58±10,05 лет. У всех пациентов в 1-е сутки госпитализации забирали венозную кровь с целью определения уровней NT-proBNP, sST2, NGAL, цистатина С. Пациентов распределяли на группы в зависимости от вида полипрагмазии (соответствующая и несоответствующая) по критериям системы EURО-FORTA (2018) и на основании национальных клинических рекомендаций.

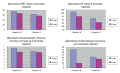

Результаты: в зависимости от вида полипрагмазии на амбулаторном этапе по критериям EURО-FORTA (2018) было выделено 2 группы пациентов: I (соответствующая) — 47,94% пациентов; II (несоответствующая) — 52,06%; на основании национальных клинических рекомендаций: I группа (соответствующая) — 53,42% и II группа (несоответствующая) — 46,58%. При оценке полипрагмазии по критериям EURO-FORTA пациенты II группы чаще имели заболевания суставов (р=0,035), острое почечное повреждение (ОПП) по исходному креатинину (47,37% против 20%; p=0,014) и в 4 раза чаще, чем пациенты I группы, госпитализировались по причине фибрилляции предсердий (ФП) (р=0,048). При разделении пациентов на основании национальных клинических рекомендаций на группы соответствующей (I) и несоответствующей (II) полипрагмазии установлено, что во II группе в сравнении с I было больше пациентов с заболеваниями суставов (44,12% против 15,38%; р=0,007), анемией 1–2 степени (67,65% против 35,90%; р=0,025) и ХБП 3–5 стадий (76,47% против 53,85%; р=0,044), чаще наблюдается ОПП (р=0,008).

Заключение: при сравнительном анализе клинико-лабораторного статуса пациентов с соответствующей и несоответствующей полипрагмазией выявлено, что основным отличием пациентов с несоответствующей полипрагмазией является более выраженная почечная дисфункция и распространенность анемии, а также большая частота госпитализации с пароксизмом ФП/ТП. Разделение пациентов на группы соответствующей и несоответствующей полипрагмазии на основании клинических рекомендаций не нуждается в дополнительной оценке с помощью системы EURO-FORTA.

Цель: ретроспективный анализ результатов, полученных при типировании антигенов HLA-A, -B и группы аллелей HLA DRB1 у больных ревматоидным артритом (РА) в Ростовской популяции.

Материалы и методы: в 2019–2020 гг. в ЛИТТ ГБУ РО «СПК» проводилось типирование пациентов с ревматическими воспалительными заболеваниями, находившихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении ГБУ «ОКБ №2». У 41 пациента (9 мужчин, 32 женщины, медиана возраста — 42 года) диагностирован РА. Все пациенты типированы по аллелям HLA-DRB1 полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени реагентами ДНК-ТЕХ (Россия). Для выделения ДНК использовали комплект Проба-Рапид-Генетика ООО НПО ДНК-Технология. По HLA-A, -B типировано 39 пациентов. Типирование проведено стандартным лимфоцитотоксическим тестом реагентами фирмы DILEN (Чешская республика). Лимфоциты выделяли в градиенте плотности «Лимфолот», фирма DILEN. Контрольная группа — здоровые жители Ростовской популяции (доноры регистра гемопоэтических стволовых клеток).

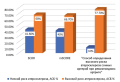

Результаты: ретроспективный анализ показал, что при РА в Ростовской популяции HLA DRB1*04 встречается у 46,3%, в группе серопозитивного РА — у 61,1% (контроль — 20%). Отмечено снижение частоты HLA DRB1*13 (9,7%) по сравнению с контролем (24,4%).

Выводы: высокий уровень достоверности (p<0,001) повышения частоты аллелей HLA DRB1*04 подтверждает их ассоциативную связь с РА в Ростовской популяции. А снижение частоты HLA DRB1*13 указывает на протективную функцию данных аллелей при РА. Результаты типирования важны для ранней диагностики РА.

Цель: определить эффективность расчётного метода выявления лиц с высоким риском атеросклеротического поражения сонных артерий при ревматоидном артрите с использованием общедоступных клинических обследований.

Материалы и методы: обследовано 74 пациента (77% женщин и 23% мужчин) с РА, проходивших стационарное лечение. Средний возраст — 54,1±9,1 года. Длительность РА от 1 года до 26 лет. У 85,1% диагностирована высокая степень активности болезни. Рентгенологически эрозивный артрит выявлен у 41 пациентов (55,4%). 83,7% (n=62) были серопозитивны по РФ, 81% — по АЦЦП (n=60). Все получали базисную противовоспалительную терапию. Системную глюкокортикоидную терапию получали 33,7%. Всем респондентам рассчитан сердечно-сосудистый риск по SCORE и mSCORE. Всем пациентам выполнено дуплексное сканирование БЦА для выявления атеросклероза.

Результаты: значимого повышения традиционных факторов кардиоваскулярных заболеваний среди пациентов не выявлено. При стратификации ССР по SCORE частота низкого риска составила 32,4%, умеренного — 59,5%, высокого — 5,4%, очень высокого — 2,7%. При использовании mSCORE низкий риск выявлен у 27%, умеренный — у 56,7%, высокий — у 13,5%, очень высокий — у 2,7%. АСБ в сонных артериях у пациентов, стратифицированных по SCORE на умеренный, высокий и очень высокий риск выявлены в 68%, у лиц с аналогичными рисками по mSCORE — в 66,7%. При сумме баллов 4 и более при использовании апробируемого способа АСБ обнаружены в 77,8%. Чувствительность при обнаружении АСБ в сонных артериях при использовании SCORE составила 0,77, при mSCORE и апробируемого способа 0,81 и 0,95 соответственно. Специфичность — 0,47, 0,4 и 0,6 соответственно. Положительная предсказательная сила для SCORE — 0,68, mSCORE — 0,67, апробируемого способа — 0,77. Отрицательная предсказательная сила для SCORE — 0,58, mSCORE — 0,6, апробируемого способа — 0,9.

Заключение: исследование показало, что предложенный нами метод, использующий традиционные клинические маркеры, значимо повышает чувствительность, специфичность и отрицательную предсказательную силу расчетных методик выявления группы лиц с высоким риском атеросклеротического поражения экстракраниальных артерий на фоне ревматоидного артрита по сравнению с использованием параметров SCORE и mSCORE.

Цель: изучение влияния выраженности суммарной экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста А (VEGF А), тканевого фактора роста β1 (TGF-β1) и моноцитарного хемоаттрактантного фактора 1 (MCP-1) на течение гломерулонефритов.

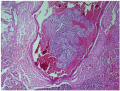

Материалы и методы: исследование проспективное (12 мес.) открытое сравнительное клинико-морфологическое с включением 75 больных в возрасте от 18 до 75 лет (лиц мужского пола — 52, женского пола — 23) с гломерулонефритом в стадии обострения. Всем пациентам исходно проводилось обследование, включая оценку клинико-лабораторных и инструментальных показателей, в том числе пункционная нефробиопсия. В дополнение к стандарту срезы биоптатов окрашивались маркированными антителами к VEGF А, TGF-β1 и MCP-1 для оценки их экспрессии в ткани почек. Спустя 12 месяцев оценивалось развитие ремиссии гломерулонефрита, параметры общего анализа мочи, креатинина, мочевины, мочевой кислоты крови, расчет СКФ.

Результаты: установлено, что выраженность суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 наблюдается в большей мере при гематурических формах гломерулонефрита, протекающих без изменений уровня альбумина крови. Это же следует из результатов, демонстрирующих связь суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 с морфологическими проявлениями, в большей мере свойственными нефритическим формам гломерулонефрита (депозиты IgA, мезангиальная гиперклеточность). Повышение экспрессии изученных факторов доказало свое влияние на развитие фиброза и утолщение стенок почечных сосудов, фиброз клубочков и интерстиция, отражающих в целом комплекс репаративного ремоделирования почечной ткани в условиях воспалительного процесса. Выявлено влияние суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 на дальнейшее течение гломерулонефрита, сопровождающееся прогрессированием болезни в виде снижения СКФ спустя 12 мес. наблюдения за больными.

Выводы: повышение суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 при гематурических формах гломерулонефрита свидетельствует о роли данных факторов в развитии воспалительного процесса в большей степени при этих формах болезни. Установлено, что повышение выраженности суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 ассоциируется с проявлениями почечного ремоделирования при гломерулонефрите. Показано, что повышение выраженности суммарной экспрессии MCP-1+VEGF-А+TGFβ1 сопровождается повышением вероятности быстрого снижения почечной функции при гломерулонефрите при двенадцатимесячном наблюдении.

Цель: определить содержание мелатонина и показатели антигипоксической устойчивости, состояние антиоксидантной защиты по данным определения уровня лактата, пирувата и показателей системы глутатиона (глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы) у пациентов с кистозной трансформацией шишковидной железы (КШЖ).

Материалы и методы: за период с января 2015 по декабрь 2016 гг. было обследовано 5930 пациентов, среди них 300 человек — с кистозной трансформацией шишковидной железы. Для лабораторного обследования было отобрано 56 человек. Возраст обследованных составлял от 25 до 43 лет. Из них 37 человек с кистозной трансформацией шишковидной железы (КШЖ) (20 женщин, 17 мужчин), 19 человек — контрольная группа. Полученные данные рассматривали как относительно общей группы пациентов с данным заболеванием, так и относительно разделения по гендерному признаку (мужчины, женщины) и объёмам КТШЖ («большая», «малая»).

Результаты: в общей группе пациентов регистрировалось увеличение содержания мелатонина в слюне и крови во всех порциях. На этом фоне превалировала аэробная направленность обмена, усиление процессов расхода и восстановления восстановленного глутатиона, что свидетельствует о включении механизмов адаптивно-компенсаторной перестройки функционального состояния организма.

Заключение: продукция мелатонина у пациентов с кистозной трансформацией шишковидной железы находится во взаимосвязи с величиной кист, при этом наиболее выраженная продукция регистрируется в ночное время. У женщин в большей мере, чем у мужчин, обнаруживаются признаки стимуляции кислородзависимых процессов, что указывает на интенсивность адаптивных реакций и устранение токсических продуктов в ответ на стресс, связанный с наличием кист.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Синдром артериальной гипертонии (АГ) широко распространён в клинической практике. В подавляющем большинстве случаев повышение артериального давления носит эссенциальный характер. Между тем многие клинические ситуации требуют исключения вторичной АГ вследствие ятрогений, почечной, эндокринной, сердечно-сосудистой, неврологической патологии. Особое место в структуре эндокринных АГ занимает патология, связанная с избыточной продукцией кортизола. Несмотря на неоднородность происхождения, эндогенный гиперкортицизм (ЭГ) имеет определённое сходство клинических проявлений. В статье описаны два клинических случая АГ у женщин 32-х лет с различными патогенетическими вариантами эндогенного гиперкортицизма (ЭГ). Представленные истории болезни положены в основу обсуждения особенностей клинико-лабораторных проявлений ЭГ, принципов дифференциальной диагностики и современных подходов к лечению. Целью настоящей публикации является привлечение внимания врачей различных специальностей к раннему выявлению ЭГ, своевременное устранение которого существенно улучшает качество и увеличивает продолжительность жизни больных.

Цель: данного исследования явилось обсуждение особенностей применения препарата лираглутид для лечения пациентов с ожирением, анализ динамики метаболических показателей и трудностей, возникающих в процессе терапии, на основании собственных клинических наблюдений.

Материалы и методы: в статье приведён анализ собственных клинических наблюдений пациенток 55 и 47 лет, получавших терапию лираглутидом по поводу экзогенноконституционального ожирения II степени. По результатам обследования, у обеих пациенток были установлены признаки гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, нарушения липидного обмена. Эпизодов острого панкреатита в прошлом не было. Наследственность по медуллярному раку щитовидной железы не отягощена, тиреоидный статус в норме. Эскалация дозы лираглутида рекомендована по схеме 0,6 мг в неделю.

Результаты: на фоне терапии лираглутидом у находившихся под наблюдением пациентов происходило постепенное прогрессивное снижение массы тела на фоне снижения аппетита и уменьшения количества потребляемой пищи. В динамике была отмечена тенденция к нормализации исходных метаболических нарушений (уменьшение инсулинорезистентности и гиперинсулинемии, нарушений углеводного обмена и липидного профиля).

Заключение: результаты собственных клинических наблюдений свидетельствуют об эффективности применения препарата лираглутид в терапии пациентов с ожирением не только для достижения целевых показателей снижения массы тела, но и для коррекции исходных нарушений метаболического статуса.

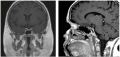

В статье представлено проспективное клиническое наблюдение с летальным исходом пациента с тяжёлым течением гранулематоз с полиангиитом (ГПА), осложнённого COVID 19 на фоне иммуносупрессии. В дебюте заболевания имелись трудности с постановкой диагноза, выставлялся диагноз «Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом» (ЭГПА). Пациент получал глюкокортикоиды (ГК) внутрь и в режиме пульс-терапии, цитостатические препараты. Терапия была недостаточно эффективна. В процессе наблюдения диагноз «ЭГПА» был изменён на «ГПА». С учётом неэффективности проводимой терапии пациенту назначена генно-инженерная биологическая терапия ритуксимабом (РТМ). Было отмечено снижение активности заболевания, достижение деплеции В-клеток. В период пандемии пациент заболел новой коронавирусной инфекцией. Иммуносупрессия способствовала тяжёлому течению заболевания. После лечения инфекции наросла активность васкулита, что потребовало повторного введения РТМ по жизненным показаниям. На фоне терапии — кратковременная стабилизация состояния, в дальнейшем — рецидив лихорадки, нарастание дыхательной недостаточности, развитие нейтропении. С учётом исходного поражения лёгких у пациента проводилась дифференциальная диагностика между осложнениями коронавирусной инфекции и активностью основного заболевания. Несмотря на проведение противовоспалительной, антикоагулянтной, антибактериальной терапии, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность, появилось кровохарканье. Был диагностирован спонтанный пневмоторакс справа, пневмомедиастинум. После неоднократных отрицательных ПЦР результатов в мазках вновь обнаружен возбудитель SARS COV-2. Непосредственной причиной смерти, по данным клинического наблюдения и патологоанатомического вскрытия, явилась тяжёлая дыхательная недостаточность, тромбообразование в мелких сосудах лёгких у больного с новой коронавирусной инфекцией на фоне иммуносупрессии по поводу ГПА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В данной статье рассмотрены особенности применения теории качества к медицинской науке и практике. Методами аналитической медицины доказано внутреннее противоречие существующей теории диагностики как источник формирования врачебных ошибок. Даны подходы к разрешению этого парадокса.

МЕДИЦИНА И ПРАВО

В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования биотехнологий в сфере здравоохранения. Авторами было проанализировано действующее международное и отечественное законодательство в области биотехнологий в контексте правовой политики Российской Федерации на современном этапе.