ОБЗОРЫ

Нарушения гемостаза при COVID-19 играют важную роль в патогенезе и клинических проявлениях заболевания. Умение выявлять факторы и группы риска развития тромботических осложнений, интерпретировать показатели периферической крови и коагулограммы в динамике, знание диагностических критериев возможных нарушений гемостаза (ДВС-синдрома, сепсис-индуцированной коагулопатии, антифосфолипидного, гемофагоцитарного, гиперкоагуляционного синдромов и др.) необходимы для определения объёма обследования, дифференцированного назначения адекватной терапии (в том числе антикоагулянтов, компонентов крови, плазмафереза), что определяет большую эффективность комплексного лечения и прогноз пациентов с COVID-19

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

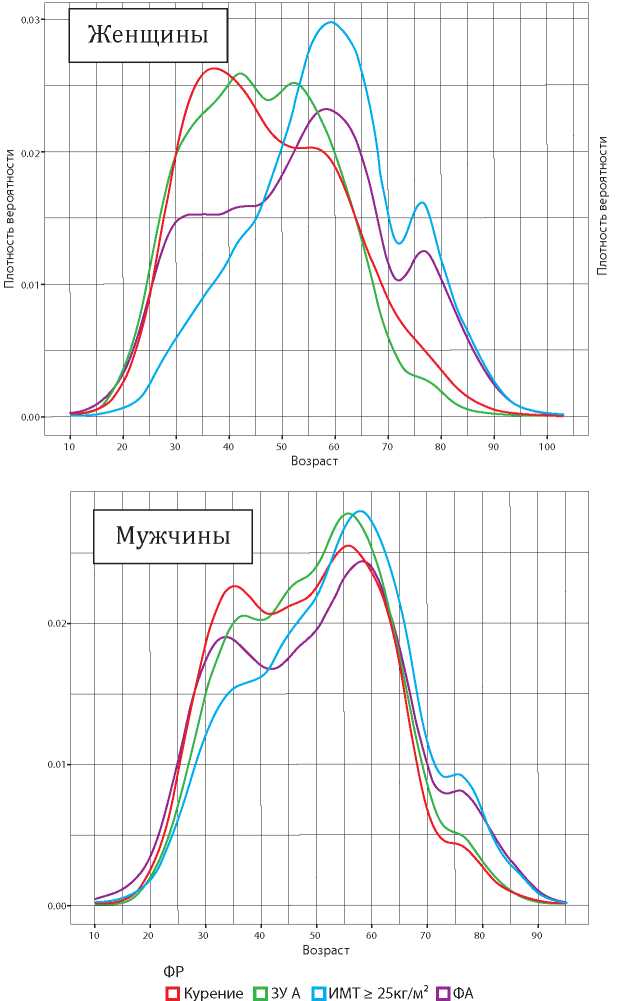

Цель: анализ динамики распространённости гиподинамии, лишнего веса, курения и злоупотребления алкоголем в репрезентативной выборке населения европейской части РФ.

Материалы и методы: в 2002 г.оду в восьми регионах европейской части РФ проведена рандомизация населения с формированием репрезентативной выборки, состоящей из 19503 респондентов. Респонденты данной выборки осматривались участковыми врачами-терапевтами в 2002 и 2017 гг.

Результаты: зЗа 15 лет наблюдения выявлено, что распространенность курения снизилась с 23,1 до 20,5% (р < 0,001) (47,9- – 42,6% (р < 0,001) среди мужчин и 4,8 – -4,5% (р = 0,323 среди женщин)). Индекс курения за 15 лет среди мужчин уменьшился с 18,8 до 17,8 (р = 0,024), тогда как среди женщин данный показатель увеличился с 7,7 до 10,6 (р < 0,001). Распространёенность злоупотребления алкоголем уменьшилась с 32,2 до 22,3% (р < 0,001) (51,6 – -39,0% (р < 0,001) среди мужчин и 17,4- – 10,1% (р < 0,001) среди женщин). Средняя доза потребляемого этанола за время наблюдения среди употребляющих алкогольные напитки респондентов изменилась с 84,0 ± 94,4 мл до 75,4 ± 75,5 мл (р < 0,001) (120,6 ± 111,9 –- 97,7 ± 85,2 (р < 0,001) среди мужчин и 44,7 ± 45,3 –- 46,0 ± 46,3 (р < 0,001) среди женщин). Доля лиц, имеющих индекс массы тела 25 кг/м2 и более, увеличилась в популяции с 46,9 до 60,0% (р < 0,001) (41,6 – -58,2% (р < 0,001) среди мужчин и 50,9 – -31,3% (р < 0,001) среди женщин). Хотя распространёенность гиподинамии в популяции снизилась с 83,2 до 81,0% (р < 0,001) (79,8 – -78,4%, р = 0,045 среди мужчин и 85,7 – -83,0%, (р<0,001) среди женщин), доля лиц, не имеющих физических нагрузок, увеличилась с 71,5 до 74,0% (р < 0,001), что произошло за счёет уменьшения доли респондентов с низкой физической активностью.

Заключение: на фоне снижения распространенности вредных привычек в РФ происходит увеличение доли лиц, у которых отсутствует физическая активность, и респондентов, имеющих лишний вес. Данные обстоятельства не позволят в значительной степени снизить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность на популяционном уровне и требуют проведения оптимизации программ популяционной профилактики, направленную на снижение распространенности гиподинамии и лишнего веса среди населения.

Цель: оценка эндотелиальной дисфункции и иммуногенетических механизмов её развития у пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией.

Материалы и методы: в исследовании участвовало 42 пациента, имеющих рефрактерную артериальную гипертензию III степени тяжести. Средний возраст больных — 59,4±1,12 лет. Функциональный статус эндотелиоцитов оценивался посредством проведения фармакологической пробы на эндотелий-зависимую вазодилатацию. Иммунологический анализ проводился методом иммуноферментного анализа (ИФА). Генетическое исследование выполнялось на геномной ДНК, взятой из образцов цельной венозной крови.

Результаты: в 33,3% наблюдений было зафиксировано снижение резистентности эндотелиоцитов к продуктам окислительного стресса. Был выявлен дисбаланс между цитокинами провоспалительного характера (фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6)) и противовоспалительными субстратами (интерлейкин-4, интерферон-γ) в пользу первых. У больных с рефрактерной артериальной гипертензией снижение метаболической резистентности эндотелия ассоциировано с наличием полиморфизма «-174 G/C» в гене ИЛ-6 и «308 G/A» в гене ФНО-α.

Выводы: у 1/3 обследованных пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией была выявлена потеря резистентности эндотелиоцитов к действию цитотоксических продуктов, сопряжённая с гиперпродукцией ФНО-α, ИЛ-6, а также явлением полиморфизма «-174 G/C» в гене ИЛ-6 и «308 G/A» в гене ФНО-α.

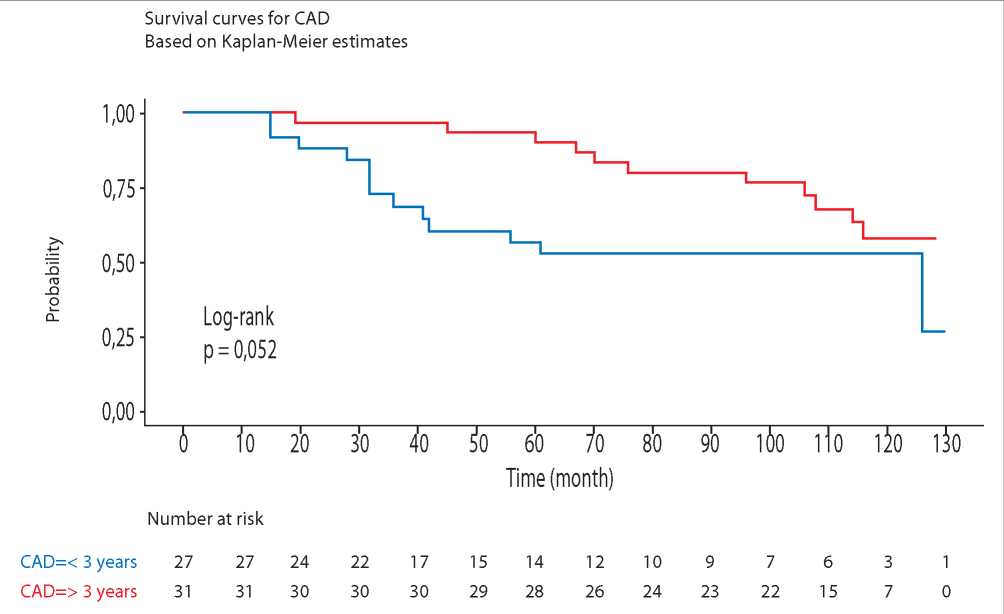

Цель: провести сравнительный анализ выживаемости и факторов риска развития болезни коронарных артерий сердечного трансплантата в раннем и позднем периодах после трансплантации сердца.

Материалы и методы: в «Научно-исследовательском институте – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» проведён ретроспективный анализ 58 реципиентов с болезнью коронарных артерий трансплантанта сердца (БКАТС). Критерии включения — пациенты с васкулопатией: I группа — реципиенты с БКАТС до 3 лет от момента выполнения трансплантации сердца (ТС); II группа — реципиенты с развитием БКАТС после 3 лет от момента выполнения ТС. Мониторинг проводили с помощью эндомиокардиальной биопсии, коронароангиографии, иммунологического исследования.

Результаты: выживаемость в I группе — 51,9%, во II группе — 64,5%. При изучении влияния возрастной категории на выживаемость выявлено, что принадлежность к возрастной категории влияет на выживаемость в I группе (р=0,023). Риск смерти в I группе в 1,7 (0,59 – 4,85) раза выше в сравнении сo II группой. При сочетании БКАТС с клеточным и гуморальным отторжением в I группе риск смертельного исхода достоверно выше в 2,75 (1,58 – 4,78) раза (р = 0,010). Частота рецидивов БКАТС не оказывает значимого влияния на выживаемость у реципиентов с БКАТС в двух группах. Одним из значимых факторов риска в двух группах, оказывающих влияние на развитие БКАТС, является цитомегаловирусная инфекция. Фактором, влияющим на летальный исход в двух группах, является клеточное отторжение.

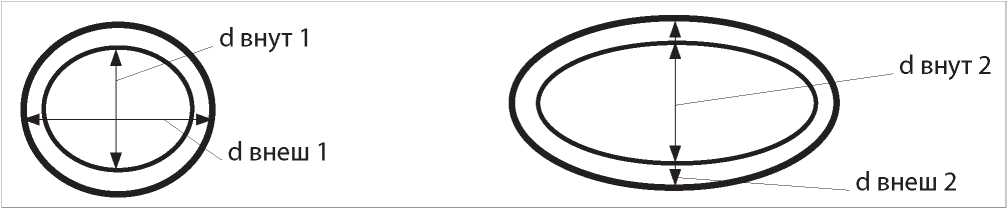

Цель: определение значимости клинико-лабораторных и морфометрических показателей структурной пере- стройки ткани почек в прогнозе ремоделирования артерий почек малого диаметра у пациентов с первичными хроническими гломерулонефритами.

Материалы и методы: в исследование включено 97 пациентов с наличием первичного хронического гломерулонефрита и показаниями к выполнению пункционной нефробиопсии. У всех па- циентов проводился учёт анамнестических и клинико-лабораторных факторов риска, выполнялась нефробиопсия. При выполнении морфометрического анализа нефробиоптата изучалось состояние ткани и сосудов почек малого диаметра. Для достижения поставленной цели все пациенты были разделены на две группы, ранжирование которых осуществлялось по медиане толщины стенки междольковой артерии.

Результаты: среди всех исследуемых факторов риска установлено статистически значимое влияние увеличения стадий АГ (χ2-критерий = 4,24, р = 0,03) и снижения скорости клубочковой фильтрации (χ2-критерий = 5,92, р = 0,015) на риск увеличения толщины междольковой артерии. Показатели структурной перестройки почечной ткани не имели статистически значимого влияния на вероятность ремоделирования артериальной стенки. Однако выявлена прямая корреляционная зависимость слабой силы между выраженностью тубулоинтерстициального воспаления и толщиной стенки междольковой артерии (r = 0,23, р = 0,02).

Заключение: показана первостепенная значимость артериальной гипертензии, сопровождающейся поражением органов-мишеней, как маркера ремоделирования сосудистой стенки междольковой артерии у пациентов с хрони- ческим гломерулонефритом.

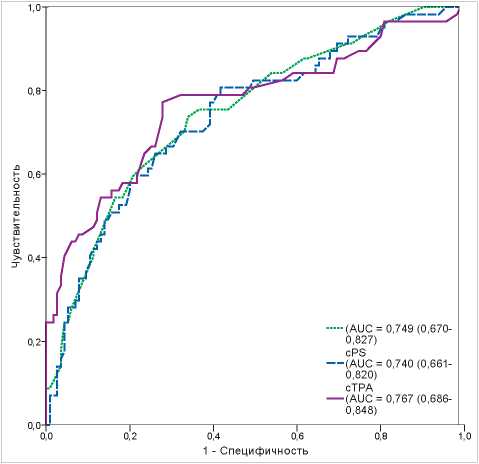

Цель: изучить прогностическую значимость различных ультразвуковых маркеров атеросклероза сонных артерий в отношении наличия бессимптомного атеросклеротического заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК).

Материалы и методы: в исследовании приняло участие 193 пациента с каротидным атеросклерозом. Всем пациентам было проведено дуплексное сканирование сонных артерий и артерий нижних конечностей. Суммарная высота атеросклеротических бляшек (cPS) определялась как общая высота всех бляшек в сонных артериях. Суммарная площадь атеросклеротических бляшек в сонных артериях (cTPA) оценивалась в продольном положении, площадь бляшек измерялась в режиме ручной трассировки.

Результаты: бессимптомное ЗАНК было диагностировано у 31,6% пациентов. Увеличение cTPA в отличие от cPS и максимального стеноза сонных артерий являлось независимым предиктором ЗАНК и было связано с увеличением относительного риска его наличия в 6,78 раз (95% CI 2,48 – 18,5; p <0,0001). cTPA ≥42,5 мм2 позволяло диагностировать бессимптомное ЗАНК с чувствительностью 70,2% и специфичностью 73,0%.

Заключение: у пациентов с каротидным атеросклерозом увеличение cTPA в отличие от cPS и степени стеноза сонных артерий являлось статистически значимым независимым предиктором ЗАНК.

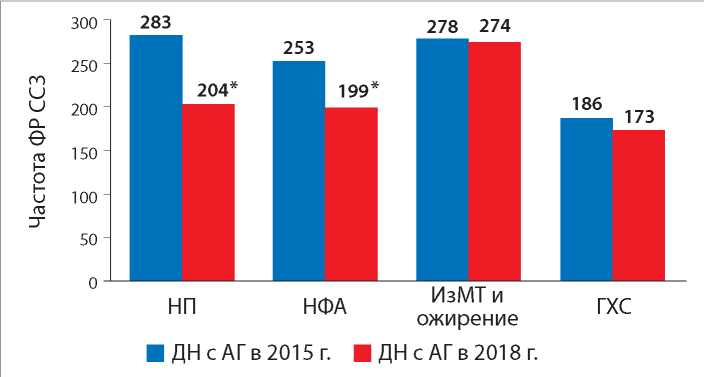

Цель: оценка динамики факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ ) и кратности посещений у пациентов, прошедших диспансеризацию в 2015 и 2018 гг., на фоне диспансерного наблюдения (ДН), в том числе по основному заболеванию артериальная гипертония (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС ).

Материалы и методы: проведён анализ частоты ФР ССЗ , кратности посещений медицинской организации, в когорте взрослого населения (n = 1170), прошедшего диспансеризацию дважды в 2015 и 2018 гг., прикреплённого к амбулаторно-поликлиническому отделению ГБУЗ «НИИ − ККБ № 1» г. Краснодара в зависимости от статуса диспансерного наблюдения (не состоящие, состоящие, состоящие с ССЗ).

Результаты: в исследовании зарегистрировано снижение нерационального питания (НП) на 32,21%, 28,78% и 28% соответственно в группах «не состоящих под ДН», «состоящих под ДН» и «состоящих под ДН с ССЗ » за период наблюдения (χ2 = 80,45, p = 0,001, χ2 = 59,96, p = 0,001 и χ2 = 47,8; p = 0,001). Выявлено снижение регистрации низкой физической активности (НФА ) на 50,33%, 24,72% и 21,85% соответственно в группах «не состоящих под ДН», «состоящих под ДН» и «состоящих под ДН с ССЗ » за период 2015 – 2018 гг. (χ2 = 79,16, p = 0,001, χ2 = 30,6, p = 0,001 и χ2 = 22,42; p = 0,001). На фоне проводимого наблюдения с 2015 по 2018 гг. выявлен рост избыточной массы тела (ИзМТ) и ожирения на 19,2% в группе «не состоящих под ДН» (χ2 = 4,84, p = 0,028); рост регистрации повышенного уровня артериального давление (АД) в группе «не состоящих под ДН» на 48,3% и снижение у пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с ССЗ ^—на 24% (χ2 = 19,77, p = 0,001, χ2 = 7,1; p = 0,008). Выявлена тенденция к снижению частоты ФР ССЗ на фоне проводимых профилактических мероприятий с 2015 по 2018 гг. У лиц, состоящих под ДН по основной нозологии АГ, зарегистрировано достоверное снижение НП (p = 0,001), НФА (p = 0,001). В группе лиц, состоящих под ДН по основной нозологии ИБС , наблюдалось достоверное снижение НП (p = 0,006) и НФА (p = 0,023). У пациентов, состоящих под ДН с ССЗ , отмечена благоприятная динамика в отношении достижения целевых значений уровня АД и общего холестерина. Установлена тенденция к снижению кратности посещений по причине ССЗ у пациентов, «состоящих под ДН», на 32,2%, в том числе «состоящих под ДН с ССЗ », на 33,8% за период 2015 – 2018 гг.

Заключение: выявлена тенденция к снижению частоты ФР ССЗ и кратности посещений по причине ССЗ у пациентов, «состоящих под ДН», что свидетельствует об эффективности мероприятий, проводимых в рамках ДН, вне зависимости от нозологической группы наблюдения пациентов.

Цель: выявление особенностей мозгового кровотока и поиск ранних признаков ремоделирования миокарда у больных хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) c различной степенью ограничения воздушного потока.

Материалы и методы: в исследование вошло 105 пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) от 1 до 4 степени тяжести в зависимости от степени ограничения объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) без сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), сахарного диабета, хронической болезни почек, ожирения, иных системных и онкологических заболеваний. Средний возраст — 57,12 ± 0,68 лет, мужчины — 45%. Выделены пять групп: ХОБЛ 1 степени тяжести (n = 24), ХОБЛ 2 степени (n = 39), ХОБЛ 3 степени (n = 30), ХОБЛ 4 степени (n = 12), контрольная группа (n = 37) без анамнеза курения и ССЗ. Всем измерено артериальное давление (АД), выполнена ультразвуковая транскраниальная допплерография. В группах ХОБЛ 1 и 2 степени выполнена трансторакальная эхокардиография с оценкой глобальной и локальной продольной деформации левого желудочка (ЛЖ) методом strain, определением диастолической дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ). Оценены параметры средних значений деформации в базальных, медиальных и апикальных сегментах. Результаты обрабатывались с помощью Microsoft Excel 2016 и STATISTICA 10 (StatSoft, Inc., США).

Результаты: при ХОБЛ со снижением ОФВ1 до 2 степени у 56,4% пациентов выявлена артериальная гипертензия, при 3 степени - у 56,7% и 4 степени - у 100% пациентов. Изменений показателей кровотока в средней мозговой артерии (СМА) при ХОБЛ 1 – 3 степени не обнаружено. При ХОБЛ 4 степени выявлено достоверное повышение линейной скорости кровотока средних мозговых артерий и индекса периферического сосудистого сопротивления относительно контроля и пациентов с ХОБЛ 1 – 3 степени (р < 0,05). Частота выявления диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ 1) типа при ХОБЛ 1 – 2 степени составила 27,7% и оказалась достоверно выше у лиц с ХОБЛ и артериальной гипертензией (АГ) — 62,5% (χ² = 11,5, р = 0,009). У пациентов с ХОБЛ выявлены патологические паттерны на уровне базальных и медиальных отделов левого желудочка.

Заключение: у пациентов с ХОБЛ без ССЗ выявлены доклинические признаки поражения органов-мишеней. Изменения мозгового кровотока в виде повышения линейной скорости кровотока и индекса периферического сосудистого сопротивления установлены при ХОБЛ 4 степени При ХОБЛ 1 и 2 степени определены признаки поражения миокарда левого желудочка ()в виде наличия ДДЛЖ I типа, частота встречаемости которой выше при сочетании ХОБЛ с артериальной гипертензией(АГ), а также патологические паттерны на уровне базальных и медиальных отделов левого желудочка. Изменения органов-мишеней свидетельствуют о необходимости их углубленного поиска с целью реклассификации сердечно-сосудистого риска и определения индивидуального плана профилактики.

Цель: описать клинико-эпидемиологические особенности идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний и определить факторы, влияющие на их течение.

Материал и методы: в исследование включено 803 пациента с идиопатическими воспалительными демиелинизирующими заболеваниями, использовались анкеты пациентов и шкалы, лабораторные и инструментальные методы исследования. Статистическая обработка полученных результатов была проведена с использованием точечного бисериального коэффициента и программ анализа больших массивов данных и машинного обучения.

Результаты: проанализированы распространённость и структура идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний в анализируемой популяции, отражены сложности дифференциальной диагностики редких форм демиелинизации и необходимость создания унифицированного варианта их классификации. Показана эффективность ликворологического обследования в диагностике рассеянного склероза на ранних этапах заболевания. Установлено, что на вероятность развития высокоактивного рассеянного склероза влияют коморбидные воспалительные, аллергические и аутоиммунные заболевания, хирургические вмешательства, особенности питания, детские инфекции, беременность в анамнезе.

Выводы: с уётомучитывая сложности дифференциальной диагностики идиопатических воспалительных демиелинизирующих заболеваний и возможность назначения патогенетической терапии при ряде нозологических форм, необходимо создание их объединенной классификации и ведение общего регистра. Ключевые слова: идиопатические воспалительные демиелинизирующие заболевания, рассеянный склероз.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Первичная экссудативная энтеропатия является редким заболеванием, обусловленным формированием аномалий лимфатических сосудов в стенке кишечника, развитием патологического тока лимфы в просвет кишки, повышенной потерей плазменных белков с калом. Ведущим клиническим синдромом заболевания являются отеки с развитием гипоальбуминемии и диспротеинемии. Приведён клинический случай первичной экссудативной энтеропатии. Для установления диагноза потребовалось проведение многочисленных исследований с исключением у пациента патологии почек, печени, воспалительных заболеваний кишечника. Течение заболевания отличалось значительной резистентностью к проводимой терапии.

Представлены три клинических наблюдения за пациентами с редким и одним из древнейших генетических заболеваний, которое, по современным представлениям, относится к группе аутовоспалительных болезней, а именно с семейной средиземноморской лихорадкой. В описанных случаях впервые диагноз установлен во взрослом возрасте. Основная цель описания данных случаев — привлечь внимание врачей практического звена к возможности ранней диагностики и адекватной патогенетической терапии данной когорты пациентов, имеющих этническую предрасположенность, но проявляющуюся независимо от места современного проживания.

Наследственный сфероцитоз (НС) — наследственная гемолитическая анемия, развивающаяся вследствие дефекта мембраны эритроцитов, приводящего к характерному изменению формы эритроцитов (сфероциты), которая гетерогенна по степени тяжести клинических проявлений, дефектам мембранных белков и типу наследования. Течение НС варьирует по клиническим проявлениям от бессимптомного до тяжёлого с массивным гемолизом — гемолитическим кризом. Умеренно выраженный гемолиз при НС труден для диагностики, так как у пациентов может быть нормальный гемоглобин и содержание билирубина в сыворотке крови в пределах возрастной нормы. Диагностика заболевания, особенно у пожилых пациентов, представляет определенные трудности, так как НС, как правило, ассоциируют с молодым возрастом пациентов. Важная роль принадлежит знанию семейного анамнеза и комплексному обследованию пациентов, позволяющим исключить другие причины гемолиза. Приводится клиническое наблюдение НС, впервые диагностированной у пациента пожилого возраста.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На состоявшемся 3 октября 2020 г. онлайн-совещании экспертов Южного федерального округа были рассмотрены итоги международного многоцентрового исследования EMPEROR-Reduced, принят ряд предложений и рекомендаций в отношении дальнейшего изучения сердечно-сосудистых и почечных эффектов эмпаглифлозина, его применения в клинической практике у больных с хронической сердечной недостаточностью.