«Южно-Российский журнал терапевтической практики» - это научно-практический медицинский журнал для врачей терапевтических специальностей, научных сотрудников, ординаторов и аспирантов медицинских вузов, интересующихся современными достижениями внутренней медицины.

Основная направленность журнала - публикации национальных и зарубежных рекомендаций, обзоров, лекций, оригинальных работ по терапии, кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии и другим терапевтическим дисциплинам, а также описание и анализ диагностически трудных клинических случаев, освещение правовых аспектов медицинской деятельности. Авторы - ведущие ученые из научных и учебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Южного федерального округа и других регионов России, а также молодые ученые и практикующие врачи. В состав редакционной коллегии и редакционного совета входят известные ученые и клиницисты, в их числе 7 академиков РАН, 4- член-корреспондента РАН, 4 – главных внештатных специалиста МЗ РФ, 6 - главных внештатных специалистов Южного федерального округа.

C 13 октября 2022 года "Южно-Российский журнал терапевтической практики" входит в Перечень ВАК по специальностям:

3.1.18 - Внутренние болезни

3.1.20 - Кардиология

3.1.24 - Неврология

3.3.6 - Фармакология, клиническая фармакология

Текущий выпуск

ОБЗОРЫ

Сердечно-сосудистые, почечные и метаболические заболевания патофизиологически взаимосвязаны, в целом формируя для здравоохранения во всём мире серьёзную проблему, ассоциирующуюся со значительным ростом заболеваемости и смертности. В 2023 г. Американская кардиологическая ассоциация представила сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром (ССПМС), при котором нарушение функции одного органа приводит к прогрессирующему ухудшению состояния других, предложила классификацию и комплексный подход к ведению пациентов с этой сложной патологией. В последние годы арсенал средств для лечения пациентов с ССПМС существенно расширился благодаря успешным исследованиям нескольких препаратов с различным механизмом действия и утвержденными показаниями к применению. В обзоре обобщены данные из новых источников литературы, кратко изложены патофизиология, классификация и эффективные методы лечения ССПМС на всех стадиях его развития. Ориентированная на пациента современная медицинская помощь способна улучшить качество жизни и прогноз при ССПМС.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

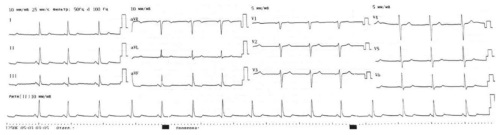

Цель: изучить распространённость, клинические особенности диссекции аорты у пациентов с неврологическими симптомами. Оценить особенности течения заболевания и диагностики в зависимости от наличия болевого синдрома.

Материалы и методы: проведено ретроспективное когортное сравнительное исследование медицинской документации 130 пациентов, госпитализированных в ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. Очаповского С.В.» с диагнозом «Диссекция аорты типа А по Стэнфорду» в период с 2020 по 2024 гг. Пациенты с диссекцией аорты и неврологическими симптомами были распределены в две группы: с наличием болевого синдрома и его отсутствием. Выполнен сравнительный анализ факторов риска, клинических проявлений, диагностических данных, тактики лечения и исходов в обеих группах с оценкой статистической значимости выявленных различий.

Результаты: у всех пациентов наблюдалось расслоение типа А по Стэнфорду; тип I по Де Бейки был выявлен у 84 (65 %) пациентов, тип II — у 46 (35 %). Среди 130 пациентов у 31 (23,8 %) заболевание проявлялось неврологическими симптомами. У 11 (35 %) из них отсутствовал типичный болевой синдром. Среди пациентов с неврологическими проявлениями летальность составила 71 % (22 из 31). Сравнительный анализ показал, что в группе пациентов с неврологическими симптомами, но без болевого синдрома встречалась более высокая частота диагностических ошибок (p = 0,02). В данной группе было значимо больше женщин (72,7 % против 25 %, p = 0,05), чаще развивался ишемический инсульт (36,4 % против 5 %, р = 0,02) и значительно реже диагноз «Диссекция аорты» устанавливался при жизни: в 36,4 % случаев он был подтверждён лишь на аутопсии (против 5 %, р = 0,02). Пациенты с неврологическими симптомами и типичной болью демонстрировали более высокую частоту гипотонии, что, вероятно, связано с более выраженными сосудистыми нарушениями. Представлен клинический случай безболевого варианта диссекции аорты, манифестировавший нарушением сознания и монопарезом руки.

Заключение: диссекция аорты, особенно при наличии неврологических симптомов, представляет собой диагностическую сложность, требующую внимательного подхода к нетипичным проявлениям, таким как ишемический инсульт. Отсутствие болевого синдрома может затруднить диагностику и задержать начало лечения. Полученные данные требуют дальнейшего исследования для улучшения диагностических стратегий, особенно в случаях с атипичными проявлениями.

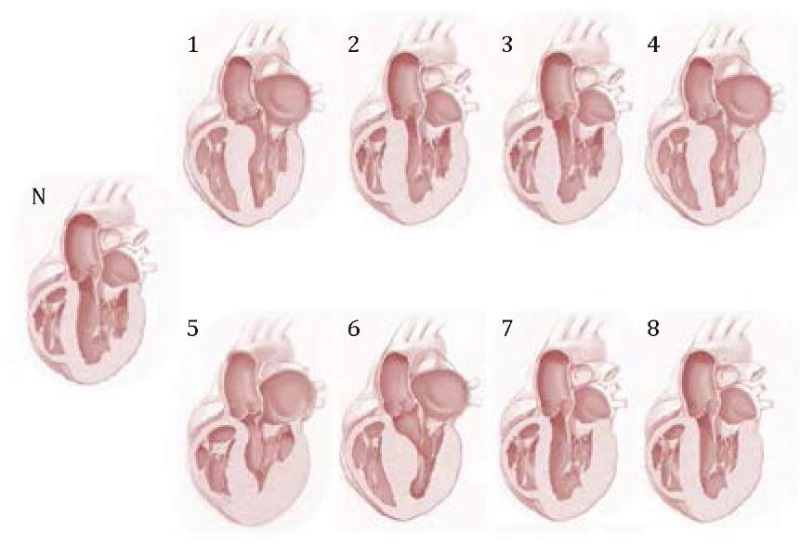

Цель: на основании данных эхокардиографии (ЭхоКГ) с допплеровскими режимами оценить наличие и особенность диастолической дисфункции (ДДФ) левого желудочка (ЛЖ) при различных фенотипических вариантах гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП).

Материалы и методы: обследованы 305 больных с ГКМП в возрасте 18–88 лет (средний возраст 60,6 ± 11 лет, 189 (62 %) мужчин, 116 (38 %) женщин. Диагноз устанавливали на основании данных двухмерной ЭхоКГ при обнаружении гипертрофии миокарда ЛЖ при отсутствии любого другого патологического процесса, ответственного за выраженность такой гипертрофии. Контрольную группу составили 50 практически здоровых человека, сравнимых по полу и возрасту. Оценивались выраженность, локализация и протяженность гипертрофии, параметры трансмитрального кровотока, размер и объём левого предсердия. В зависимости от преимущественной локализации гипертрофии все больные были распределены в 8 морфологических групп согласно рекомендациям по ГКМП МЗ РФ 2020 г. Проведены анализ и сравнение параметров диастолической функции в зависимости от фенотипа ГКМП.

Результаты: 305 пациентов с ГКМП распределены в 8 типических групп. 128 больных — в I группу (гипертрофия базальной части межжелудочковой перегородки, МЖП), 45 — во II группу (гипертрофия всей МЖП, «нейтральная МЖП»), 50 — в III группу (гипертрофия МЖП «обратной кривизны»), 11 — в IV группу (комбинированная гипертрофия МЖП и других отделов ЛЖ или правого желудочка), 7 — в V группу (апикальная гипертрофия с или без вовлечения других сегментов ЛЖ), 11 — в VI группу (средне-желудочковая гипертрофия МЖП с гипертрофией свободной стенки ЛЖ), 12 — в VII группу (гипертрофия свободной стенки ЛЖ) и 41 — в VIII группу (симметричная или концентрическая гипертрофия ЛЖ). Среди всех пациентов ДДФ выявлена в 286 (93,8 %) случаях. Наиболее часто регистрировалась ДДФ I типа (нарушение релаксации) — у 196 (64,3 %) больных, II типа (псевдонормальный) — у 64 (21 %) и III типа (рестриктивный) — у 26 (8,5 %). В группе контроля ДДФ I типа регистрировалась у 8 (16 %) больных, II типа — у 6 (12 %) и ни в одном случае III типа. При отмеченных вариациях в частоте выявления того или иного типа ДДФ в фенотипических группах, статистический анализ не выявил существенных различий.

Заключение: нарушения диастолической функции обнаружены у подавляющего числа пациентов с ГКМП — в 93,8 % случаев. Спектр ДДФ при этом заболевании широк, он включает все типы нарушения диастолической функции. У пациентов с ГКМП нарушение релаксации (ДДФ I типа) выявляется у 64,3 % больных, псевдонормализация (II типа) — у 21 % и рестриктивный тип (III типа) — у 8,5 %. Анализ зависимости частоты регистрации отмеченных типов ДДФ от того или иного фенотипа гипертрофии не показал существенных различий.

Цель: оценить влияние ингибиторов натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-2) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) на выживаемость и течение раннего послеоперационного периода при выполнении реваскуляризации миокарда методом аортокоронарного шунтирования (АКШ).

Материалы и методы: проведён анализ предшествующей операции пероральной сахароснижающей терапии у пациентов с СД 2 типа, перенесших АКШ (с 1 июня 2024 г. по 31 декабря 2024 г.) в ГБУЗ «НИИ – ККБ № 1» г. Краснодара. За анализируемый период времени выполнена реваскуляризация миокарда методом АКШ 458 пациентам, из которых 119 страдали СД2. Последних распределили на группы в зависимости от предшествующей пероральной сахароснижающей терапии: I группа — пациенты, принимавшие не менее 3 месяцев до АКШ ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (30 человек), II группа — пациенты, принимавшие до АКШ другую гипогликемическую терапию (89 человек).

Результат: I группа была статистически значимо моложе (средний возраст — 62,83 ± 9,01 против 67,40±4,88, р = 0,018). Из сопутствующей патологии в I группе преобладал невысокий функциональный класс сердечной недостаточности (I и II по NYHA: 66,67 % против 53,33 %, р = 0,038). Лабораторно I группа отличалась лучшими показателями скорости клубочковой фильтрации (86,05 ± 15,16 мл/мин. против 72,03 ± 15,97 мл/мин., р < 0,001) и более благоприятным липидным профилем (общий холестерин — 3,59 ± 0,90 ммоль/л против 4,18 ± 1,11 ммоль/л, р = 0,027). В I группе у 4 пациентов в раннем послеоперационном периоде выявлялась клинически незначимая кетонурия (0,5–1,5ммоль/л) без метаболического ацидоза. В раннем послеоперационном периоде в I группе реже встречались осложнения (46,67 % против 73,33 % во II группе, р = 0,035), что, однако, не сказалось на длительности пребывания в стационаре (10,80 ± 3,88 дней в I группе и 11,20 ± 4,60 во II группе соответственно, р = 0,717) и внутригоспитальной летальности (в обеих группах летальность составила 0 %).

Заключение: данное исследование демонстрирует снижение ряда ранних послеоперационных осложнений, вероятно, обусловленных противовоспалительным и положительным кардиоренометаболическим эффектами, снижением объёмной перегрузки левого желудочка на фоне приёма иНГЛТ-2. Примечательно, что не зарегистрировано ни одного случая эугликемического кетоацидоза (ЭУКА) в послеоперационном периоде, несмотря на то что «большие операции», такие как АКШ, рассматриваются как высокий риск развития ЭУКА на фоне применения препаратов данной группы у пациентов с СД2. Кроме того, более благоприятные липидный профиль и уровень скорости клубочковой фильтрации на фоне терапии иНГЛТ-2 могут иметь преимущества в отношении отдаленного прогноза, что необходимо подтвердить или опровергнуть на больших выборках пациентов с оценкой долгосрочных результатов и послеоперационных исходов.

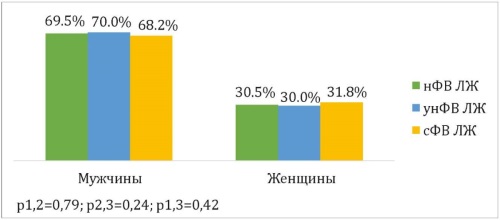

Цель: на основе данных тотального регистра острого коронарного синдрома (ОКС) по Краснодарскому краю определить факторы, ассоциированные со снижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) у пациентов с первичным инфарктом миокарда (ИМ).

Материалы и методы: проведено рестроспективное исследование 5655 пациентов с первичным ИМ, включённых в тотальный регистр ОКС по Краснодарскому краю за период с 2022 г. по 2024 г. Изучена связь между показателями ФВ ЛЖ и клинико-анамнестическими и диагностическими данными пациентов. Значения ФВ ЛЖ оценивались методом Симпсона перед выпиской из стационара или ранее (в случае наступления госпитального летального исхода). В зависимости от показателя ФВ ЛЖ все пациенты были разделены на группы с низкой (≤ 40 %) ФВ ЛЖ (n = 1125), умеренно низкой (41-49 %) ФВ ЛЖ (n = 1258) и сохранённой (≥ 50 %) ФВ ЛЖ (n = 3272).

Результаты: проанализированы данные 5655 пациентов, включённых в тотальный регистр ОКС по Краснодарскому краю за период с 2022 г. по 2024 г. В качестве предикторов снижения ФВ ЛЖ у пациентов с первичным ИМ выявлены такие факторы, как наличие в анамнезе курения, хронической болезни почек, артериальной гипертензии и периферического атеросклероза, повышение тропонина, креатинина >130 мкмоль/л и глюкозы > 15 ммоль/л при поступлении, по данным лабораторных исследований крови, элевация сегмента ST и формирование патологического зубца Q на электрокардиограмме (ЭКГ), а также острая сердечная недостаточность (ОСН) II–IV класса по Killip и наличие ранних осложнений ИМ.

Заключение: наличие курения, хронической болезни почек, артериальной гипертензии и периферического атеросклероза в анамнезе, повышение тропонина, креатинина > 130 мкмоль/л и глюкозы > 15 ммоль/л, элевация сегмента ST, формирование патологического зубца Q, явления ОСН II–IV класса по Killip и возникновение ранних осложнений ассоциированы со снижением ФВ ЛЖ у пациентов с ИМ.

Цель: оценить частоту встречаемости и особенности анемии у пациентов с аксиальными (аксСпА) и периферическими спондилоартритами (перСпА).

Материалы и методы: в исследование включены 112 пациентов с аксСпА и 34 пациента с перСпА. Медиана возраста составила 39 [33; 47] лет, доля мужчин — 71 (60,2 %) пациент. Рассчитаны индексы BASDAI, ASDAS-CРБ, исследованы гемограмма, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ), параметры феррокинетики. В зависимости от показателей обмена железа и уровня СРБ диагностировали анемию хронического воспаления (АХВ), железодефицитную анемию (ЖДА) или их сочетание (АХВ + ЖДА).

Результаты: анемия выявлена у 53,6 % пациентов с аксСпА, у 47,1 % больных перСпА (p = 0,506). В большинстве случаев при аксСпА и перСпА регистрировалась анемия хронического воспаления с наличием или без железодефицитного компонента (83,7 % и 87,5 % соответственно (p = 0,409)). Снижение уровня гемоглобина соответствовало анемии легкой степени у 93,3 % пациентов с аксСпА и у 81,3 % пациентов с перСпА (p = 0,250). В обеих группах наличие анемии было ассоциировано с повышением уровней СРБ и СОЭ.

Заключение: анемия является частым гематологическим нарушением у пациентов со спондилоартритами, отражает высокую воспалительную активность основного процесса. Встречаемость, тяжесть и тип анемии у пациентов с аксСпА и перСпА сопоставимы.

Цель: изучить показатели иммунитета у больных внебольничной пневмонией (ВП), сочетанной с ГЭРБ, на фоне лечения.

Материалы и методы: наблюдали 136 пациентов, средний возраст (42,3 ± 2,9) лет в том числе 100 больных — с ВП, из них 34 больных ВП, сочетанной с ГЭРБ (I группа), 66 больных с ВП без ГЭРБ (II группа), 36 больных только с ГЭРБ (НЭРБ) без ВП, наблюдаемых амбулаторно (III группа). Контрольную группу составили 34 практически здоровых донора. Диагностика и лечение ВП и ГЭРБ осуществлялись в соответствии с существующими рекомендациями. У обследованных определяли состояние показателей клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарной активности моноцитов в динамике лечения.

Результаты: выявлено, что у больных с ВП, сочетанной с ГЭРБ, отмечается более высокий уровень системного воспаления, чем у пациентов с ВП без ГЭРБ. Течение ВП, сочетанной с ГЭРБ, сопровождается вторичной иммунной недостаточностью за счёт клеточного и гуморального звеньев иммунитета с дисбалансом фагоцитарной активности моноцитов. Лабораторные признаки системного воспаления и иммунные нарушения не устраняются в полном объёме при клиническом выздоровлении пациентов.

Выводы: выявленные изменения создают предпосылки для персонализированного подхода к лечению таких пациентов с возможным дополнением препаратами с противовоспалительным и иммунокорректирующим действием для снижения вероятности ранних и поздних осложнений обоих коморбидных заболеваний.

Цель: оценить распространённость факторов кардиометаболического риска, тревоги и депрессии среди студентов медицинских образовательных организаций разного уровня.

Материалы и методы: в когортное исследование были включены студенты медицинского университета (281 первокурсник, 169 шестикурсников) и обучающиеся медицинского колледжа (166 учащихся младших курсов и 98 учащихся старших курсов). Среди респондентов проводилось анкетирование на предмет выявления факторов кардиометаболического риска, физикальное обследование с оценкой массы тела, роста, индекса массы тела и измерением артериального давления. Для оценки уровня тревоги и депрессии использована госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Статистическая обработка материала проводилась с помощью программы SPSS 20.0.

Результаты: было установлено, что среди учащихся начальных курсов медицинского колледжа по сравнению со студентами 1 курса медицинского университета статистически значимо ниже распространено нерациональное питание, ниже средний уровень систолического артериального давления, выше распространённость низкой физической активности, избыточного употребления соли, курения и употребления алкоголя. При сравнении обучающихся старших курсов среди студентов ВУЗа статистически значимо меньше было распространено курение, употребление спиртных напитков, избыточное присутствие соли в рационе и нерациональное питание. Кроме этого, было установлено, что у первокурсников ВУЗа риск депрессии увеличивался при наличии тревоги и абдоминального ожирения. У шестикурсников риск тревоги и депрессии увеличивался при избыточном употреблении соли, уменьшался — при избыточном употреблении сахара. При этом средний балл успеваемости ≥ 4,5 статистически значимо снижал риск возникновения у студентов тревоги и депрессии, независимо от курса обучения.

Заключение: результаты проведённого исследования демонстрируют высокую значимость изучения распространенности факторов кардиометаболического риска среди молодёжи и разработки в последующем адресных мер профилактики возникновения кардиометаболических заболеваний среди студентов.

Цель: провести анализ обеспеченности витамином D пациентов с синдром раздраженного кишечника различной этиологии.

Материалы и методы: обследованы 148 пациентов с синдромом раздражённого кишечника с преобладанием диареи. В I группу вошли 88 больных с синдромом раздражённого кишечника, возникшего после COVID-19, во II группу — 60 пациентов, у которых расстройство было индуцировано стрессом. В группу контроля включены 30 относительно здоровых обследованных. У всех участников была оценена обеспеченность витамином D.

Результаты: анализ обеспеченности витамином D пациентов, страдающих синдромом раздражённого кишечника, показал преобладание больных со сниженным уровнем данного микронутриента. В обеих группах пациентов с синдромом раздражённого кишечника частота недостаточной обеспеченности витамином D была достоверно выше относительно группы контроля. Так в I группе снижение уровня сывороточного кальцидиола установлено у 63 (71,6 %) пациентов, что было статистически значимо (р < 0,001) больше относительно группы контроля, и во II группе — у 24 (40,0 %) больных (р < 0,01), где расстройство было индуцировано стрессом.

Выводы: для пациентов с синдромом раздражённого кишечника характерным является наличие недостаточной обеспеченности витамином D. При этом данный дисбаланс в большей степени характерен для пациентов, у которых СРК развился на фоне перенесённой новой коронавирусной инфекции.

Цель: определить частоту ассоциаций полиморфных маркёров генов AGTR1 (A1166C), AGT (M235T), CYP11B2 (C-344T), ACE (I/D полиморфизм) с риском развития артериальной гипотензии у пациентов с впервые выявленной артериальной гипертензией 1–2 степени через 3 недели фармакотерапии блокаторами рецепторов ангиотензина II.

Материалы и методы: в исследование включены 179 пациентов Московского региона с впервые выявленной АГ 1–2 степени низкого/умеренного риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО), среди которых 141 (78,8 %) женщины и 38 (21,2 %) мужчины в возрасте от 32 до 69 лет (средний возраст — 58,2 ± 6,4, медианный возраст 60 (57–63 лет), которые были методом простой рандомизации распределены в группы лечения валсартаном и ирбесартаном согласно стратификации ССО.

Результаты: не было выявлено статистически значимой связи частоты развития артериальной гипотензии с генотипом AGTR1 (A1166C) как среди пациентов, получавших ирбесартан (p = 0,398), так и среди получавших валсартан (p = 0,179). Не было выявлено статистически значимой связи частоты развития артериальной гипотензии с генотипом AGT (M235T) среди пациентов, получавших ирбесартан (p > 0,999), среди гомозигот CC, получавших валсартан отмечена наибольшая частота развития артериальной гипотензии (p < 0,001). Не было выявлено статистически значимой связи частоты развития артериальной гипотензии с генотипом ACE среди пациентов, получавших ирбесартан (p > 0,999) или валсартан (p = 0,149). Не было выявлено статистически значимой связи частоты развития артериальной гипотензии с генотипом CYP11B2 (C-344T) среди пациентов, получавших ирбесартан (p = 0,741) или валсартан (p = 0,14).

Заключение: результаты исследования не подтверждают существенное влияние указанных генетических маркеров на развитие артериальной гипотензии в ответ на терапию БРА.

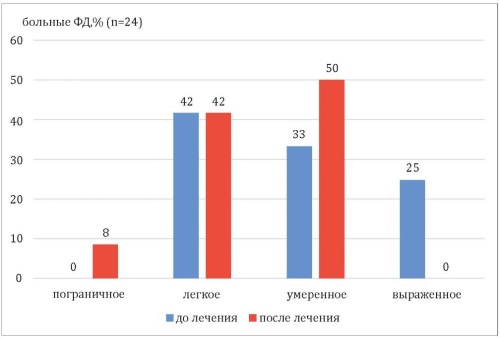

Цель: оценить динамику основных симптомов функциональной диспепсии (ФД) у больных, пролеченных препаратом на основе экстракта цветков ромашки, календулы и травы тысячелистника.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 40 больных со смешанными клиническими проявлениями ФД в возрасте от 18 до 53 лет: 33 мужчины и 7 женщин. Пациенты были разделены на группы: с преобладанием синдрома эпигастральной боли (СБЭ) или постпрандиального дистресс-синдрома (ПДС). Лечение препаратом на основе спиртового экстракта ромашки, ноготков и тысячелистника проводили в течение 10 дней. Эффективность лечения оценивали опросником «7×7». Качество жизни пациента, связанное с его здоровьем, изучали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ, EQ-VAS). Психоэмоциональный статус оценивали до начала лечения опросником 4DSQ.

Результаты: после лечения 79,2 % больных с СБЭ и 68,8 % пациентов с превалированием ПДС отметили улучшение самочувствия (в динамике 13 [10,25; 18,75] и 12 [9,25; 15,75] баллов, p < 0,001), что выразилось в уменьшении интенсивности и частоты болевых ощущений в области желудка. Количество пациентов с выраженными расстройствами самочувствия уменьшилось в 10 раз (p = 0,007). Качество жизни повысилось у 57,5 % участника исследования. Улучшение самочувствия не было связано с психоэмоциональным состоянием пациентов до начала лечения. Динамика постпрандиальных расстройств была недостоверной.

Заключение: применение лекарственного препарата, содержащего экстракты ромашки, календулы и тысячелистника, может быть альтернативой терапией болевых симптомов у пациентов с ФД.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

В статье рассматриваются признаки и алгоритм диагностики аутовоспалительных заболеваний, принципы терапии. Обсуждаются клинические проявления и осложнения болезни Стилла взрослых. Наиболее серьёзным осложнением указанной патологии является синдром активации макрофагов. Приведены данные Европейских клинических рекомендаций о принципах лечения болезни Стилла взрослых и лекарственные препараты, рекомендованные к назначению пациентам с синдромом активации макрофагов. Представлен клинический случай диагностики болезни Стилла взрослых у женщины 36 лет.

Перипартальная кардиомиопатия, или кардиомиопатия Мидоуса, является нечастым, достаточно трудно диагностируемым заболеванием, развивающимся на последнем месяце беременности или в течение пяти месяцев послеродового периода. Ошибки в диагностике могут привести к постановке неправильного диагноза и, следовательно, к назначению неадекватного лечения, что чревато серьёзными последствиями. Наличие новой коронавирусной инфекции может приводить к изменению клинической картины и представлять определённые сложности для верификации диагноза. Данный клинический случай демонстрирует острое развитие сердечной недостаточности на фоне перипартальной кардиомиопатии у пациентки с новой коронавирусной инфекцией. При госпитализации на фоне характерных жалоб (одышка, чувство нехватки воздуха, отёки на ногах и выраженная слабость) было успешно проведен кесарево сечение. Дальнейшее обследование позволило установить диагноз «Перипартальная кардиомиопатия». Так как рассматриваемая патология является диагнозом исключения, необходимо проводить дифференциальную диагностику с такими заболеваниями, как латентно протекаюшая до беременности идиопатическая и семейная дилатационная кардиомиопатии, бессимптомные пороки сердца, тромбоэмболия лёгочной артерии. В лечении перипартальной кардиомиопатии особое внимание уделяется назначению бромокриптина как основы патогенетической терапии. Представленный клинический случай демонстрирует важность своевременности и правильности проведения диагностического поиска у пациенток с характерными жалобами на последнем месяце беременности или в послеродовом периоде, осложнённых присоединением новой коронавирусной инфекции.

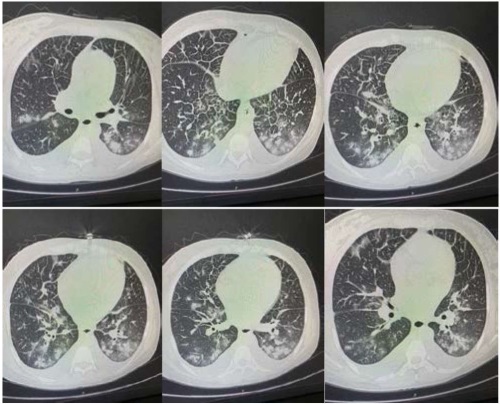

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом — редко встречающаяся в популяции патология, имеющая полиморфную клиническую симптоматику, длительный анамнез, что обусловливает трудности её диагностики. Представленный клинический случай демонстрирует важность мультидисциплинарного подхода в диагностике заболевания и высокую эффективность иммуносупрессивной терапии в отношении всех проявлений патологии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

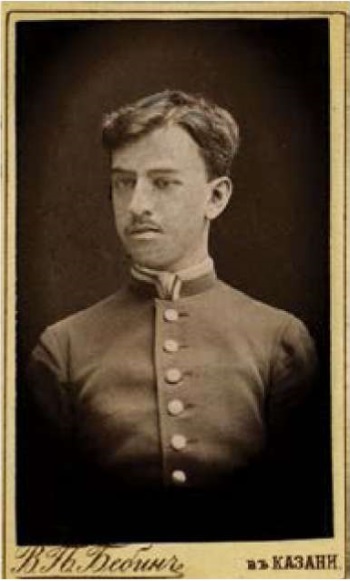

В статье представлен жизненный и профессиональный путь яркого интерниста, увлеченного учёного, ученика академика Павлова И.П., представителя отечественной научной медицинской терапевтической школы — профессора Игоря Владимировича Завадского. Его научная и экспериментальная работа, посвящённая изучению заболеваний внутренних органов, инфекционной патологии наряду с активной клинической, педагогической и общественной деятельностью внесли огромный вклад в развитие здравоохранения сначала в Казани, а затем в Ростове-на-Дону послужили основой для образования региональной терапевтической школы. Статья посвящена памяти профессора Завадского И.В. и приурочена к 150-летию со дня его рождения.