ОБЗОРЫ

Гипертоническая болезнь — это одно из наиболее распространённых заболеваний, особенно среди беременных женщин. Сочетание гипертонической болезни с ожирением представляет собой серьёзную проблему, требующую внимательного медицинского контроля. В данном обзоре литературы освещены вопросы влияние ожирения у беременных женщин в ассоциации с гипертонической болезнью на риски течения гестационного периода и неблагоприятных исходов беременности в рамках исследовательских работ российских и зарубежных авторов. Поиск публикаций на русском и английском языках осуществляли на базах данных и электронных ресурсах «PubMed» (MEDLIN), «Scopus», «eLIBRARY» по следующим ключевым словам: «беременность», «гипертоническая болезнь», «ожирение». В представленном обзоре литературы рассмотрены только статьи с полным текстом в открытом доступе. При подготовке обзора литературы проведен анализ публикаций с 2000 года. Дата последнего поиска — 27. 01. 2025. Всего были рассмотрены 19 статей.d.

Левый желудочек закономерно является наиболее уязвимой структурой у больных с кардиальной патологией — артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и их частым сочетанием в клинической практике. Особенности его структурно-функциональных нарушений в настоящее время хорошо изучены и положены в основу патогенетической терапии. На этом фоне правый желудочек исследован явно недостаточно в связи с существовавшими ранее методическими сложностями в оценке его состояния. В то же время установлено, что дисфункция и ремоделирование правого желудочка у больных с кардиальной патологией может быть причиной развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до фатальных. В последнее время с внедрением новых ультразвуковых технологий расширяются возможности для оценки состояния обоих желудочков у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что может в ближайшей перспективе способствовать уточнению их прогноза и повышению эффективности проводимой терапии.

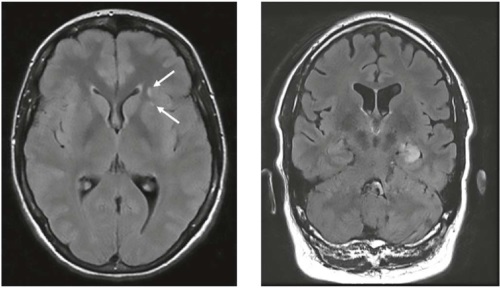

Аутоиммунные энцефалиты (АИЭ) представляют собой неинфекционные иммуноопосредованные воспалительные заболевания паренхимы мозга с частым поражением коркового или глубокого серого вещества с вовлечением или без вовлечения белого вещества головного мозга, мозговых оболочек или спинного мозга. Наиболее частыми клиническими синдромами АИЭ являются расстройства психики, поведения, когнитивных и вегетативных функций, двигательные нарушения, а также эпилептические приступы. Диагностику АИЭ может затруднять изолированная представленность психопатологической галлюцинаторно-бредовой и эмоционально-аффективной симптоматики, что может имитировать дебют идиопатического психического расстройства и требует определённой настороженности и повышенного внимания к данным анамнеза и оценке неврологического статуса. МРТ-паттерн лимбического энцефалита с одно- или двусторонним поражением медиальных отделов височных долей является типичным для АИЭ, однако возможны как нормальная МРТ головного и/или спинного мозга, так и вовлечение самых различных отделов головного мозга при разных подтипах АИЭ. Необходимо учитывать вероятность не только рецидивирующего течения АИЭ, но и возможность развития перекрывающихся синдромов АИЭ и других аутоиммунных расстройств, включая демиелинизирующие заболевания: рассеянный склероз, расстройства спектра оптиконейромиелита или заболевания, ассоциированные с антителами к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину, — что требует более длительного наблюдения из-за риска рецидива аутоиммунных заболеваний.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: изучение особенностей кардио-ренальных взаимоотношений у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), перенёсших инфаркт миокарда, в сочетании с хронической болезнью почек (ХБП).

Материалы и методы: в исследование были включены 110 пациентов ИБС, перенёсших острый инфаркт миокарда (ОИМ) в сочетании с артериальной гипертензией 1–2 степени, которые также имели ХБП 1–3Б стадий. Клиническое исследование включало уточнение функционального класса хронической сердечной недостаточности (ХСН) с помощью теста 6-минутной ходьбы (ТШХ), оценку тяжести ХСН по шкале ШОКС, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭХОКГ), суточное мониторирование артериального давления (СМАД), холтеровское мониторирование ЭКГ. Функциональное состояние почек оценивалось по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (формула CKD-EPI), отношению альбумина к креатинину в суточной моче (АУ), а также по уровню N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы (NAG) в моче.

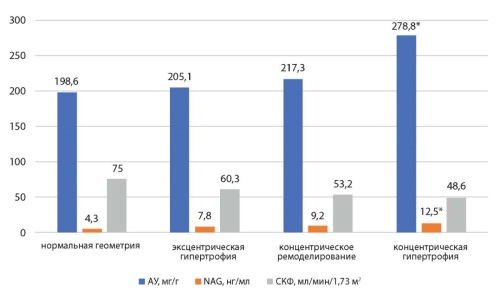

Результаты: превышение уровня референсных значений NAG в моче продемонстрировало тесную связь с повреждением эпителия проксимальных канальцев. Уровни NAG и АУ тесно связаны. При анализе значений ТШХ было установлено, что по мере снижения значения ТШХ происходило повышение уровня АУ. Повышение балла по шкале ШОКС ассоциировалось со снижением СКФ. Значимой корреляционной связи данного параметра с АУ и NAG в моче выявлено не было. По мере дилатации левых отделов сердца, а также снижения систолической функции и прогрессирования гипертрофии миокарда происходило статистически значимое снижение СКФ. Значения NAG в моче и АУ были выше в подгруппе пациентов с концентрической гипертрофией. В ходе анализа взаимосвязей показателей СМАД и параметров, отражающих повреждение почечной ткани, было отмечено нарастание среднесуточного систолического АД (САД) по мере прироста уровня NAG в моче и снижения СКФ. Повышение уровня NAG в моче также ассоциируется с усилением вариабельности САД, ростом индекса времени гипертензии и скорости утреннего подъёма АД. Изменения значений СКФ и АУ имеют меньшее число связей с параметрами СМАД. При анализе результатов холтеровского мониторирования ЭКГ было установлено, что по мере снижения СКФ растет вероятность выявления случаев ишемии миокарда (СИМ), а также продолжительность всех эпизодов ишемии миокарда.

Выводы: канальцевые повреждения в виде повышения уровня NAG в моче, клубочковые повреждения в виде АУ и снижение фильтрационной способности почек (снижение СКФ) при ХБП ассоциируются с процессами ремоделирования миокарда у больных с ИБС, ПИКС и АГ в равной мере, однако высокая вариабельность АГ, патологические суточные профили АГ в большей степени ассоциируются с наличием канальцевых повреждений, а возникновение эпизодов ишемии миокарда и продолжительность безболевой ишемии — с наличием клубочковых и канальцевых повреждений.

Цель: определить, влияют ли особенности проведённого кардиохирургического вмешательства на развитие фибрилляции предсердий в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы: в исследование были включены пациенты, прооперированные в кардиохирургическом отделении № 2 Научно-исследовательского института — Краевой клинической больницы № 1 г. Краснодара в период времени с 1 июля 2022 г. по 1 января 2023 г. За

анализируемый промежуток времени открытая операция на сердце была выполнена 552 пациентам, у 60 из которых была выявлена фибрилляция предсердий после проведённого оперативного вмешательства (данная когорта названа основной группой А). Синусовый ритм зафиксирован у 424 пациентов, в связи с чем при помощи генератора случайных чисел была сформирована идентичная по количеству человек с основной группой группа сравнения (группа Б), которая составила 64 пациента.

Результаты: всего у 60 пациентов (10,9 %) фибрилляция предсердий развилась в раннем послеоперационном периоде, в среднем на 3-й послеоперационный день (диапазон — 1–6 дней). Оценка проведённого операционного вмешательства продемонстрировала, что пациенты с послеоперационной фибрилляцией предсердий чаще переносили операцию по протезированию клапана сердца или сочетанную операцию по протезированию совместно с шунтированием. Если же выполнялась изолированная коронарная хирургия, то с большей вероятностью пациенты переносили искусственное кровообращение, было дольше время пережатия аорты и им выполнялось многососудистое шунтирование с наложением двух и более анастомозов.

Заключение: крайне важно найти предикторы послеоперационной фибрилляции предсердий, успешно воздействвовать на них и минимизировать вероятность развития инсульта как осложнения мерцательной аритмии, не провоцировать пролонгацию времени пребывания в стационаре и профилактируя бремя таких тяжёлых последствий инсульта на организм пациента и на систему здравоохранения в целом, как тяжёлый неврологический дефицит и инвалидность.

Цель: провести сравнительный анализ изменений сывороточной концентрации кортизола и суточного профиля артериального давления (АД) у пациентов мужского пола, страдающих артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ожирением и без него, и оценить взаимосвязь данных показателей с уровнем тревожности и психоэмоционального напряжения.

Материалы и методы: в исследование включены 76 пациентов мужского пола, страдающих АГ (средний возраст — 46,7 ± 0,5 лет). В I группу вошли 36 мужчин, страдающих АГ в сочетании с ожирением, во II группу — 40 мужчин с АГ без ожирения. Контрольная группа включала 26 практически здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту с обеими группами (средний возраст 42,58 ± 1,45 года). Всем пациентам проведено суточное мониторирование АД. Сывороточную концентрацию кортизола определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «Кортизол-ИФА-БЕСТ». Уровень психоэмоционального напряжения пациентов определяли с помощью шкалы PSM-25. Уровень реактивной и личностной тревожности определяли с помощью опросника Спилбергера-Ханина.

Результаты: у пациентов I и II групп по сравнению с контрольной группой наблюдалось повышение среднесуточных, дневных и ночных значений АД, недостаточная степень ночного снижения и увеличение вариабельности АД (р < 0,05). Наиболее высокий уровень кортизола — 890,2 ± 56,7 нмоль/л выявлен в I группе (р < 0,05 по отношению ко II группе и к контрольной группе). В ходе проведения корреляционного анализа в исследуемых группах наблюдались статистически значимые взаимосвязи показателей вариабельности АД и степени ночного снижения АД с уровнем тревожности и психоэмоциональной напряженности, а также с концентрацией кортизола в сыворотке крови.

Заключение: наличие у пациентов с АГ повышенного уровня тревожности и психоэмоциональной напряженности ассоциируется с недостаточной степенью ночного снижения АД и увеличением его суточной вариабельности, что в большей степени проявляется при сочетании АГ с ожирением.

Цель: провести сравнительную оценку кардиометаболических показателей и параметров суточного мониторинга артериального давления (СМАД) у беременных с артериальной гипертензией (АГ) белого халата и с нормальным артериальным давлением.

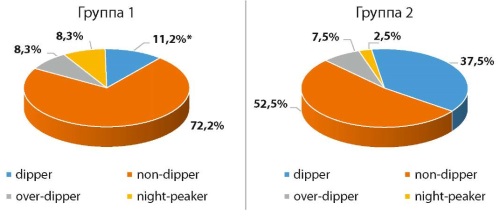

Материалы и методы: в проспективное когортное исследование включены 88 беременных в возрасте 18–44 лет: I группа (основная) — 44 женщины с АГ белого халата (32 ± 5,7 лет), II группа (группа сравнения) — 44 женщины с нормальным артериальным давлением (28 ± 5,9 лет).

Результаты: наиболее значимые различия в группах I и II были получены по уровням глюкозы, холестерина липопротеидов низкой плотности и мочевой кислоты в сыворотке крови. При оценке факторов кардиометаболического риска значимые различия были получены только по частоте абдоминального ожирения. Только у беременных с АГ белого халата встречалась преэклампсия и гестационная АГ в анамнезе. Среднее систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД) днем и ночью, вариабельность САД днём, индекс времени САД днем, индекс времени ДАД днем и ночью, средняя ЧСС днём, скорость утреннего подъёма САД и ДАД, а также большая частота нон-дипперов были достоверно выше у беременных в I группе по сравнению со II группой.

Заключение: проведение суточного мониторинга артериального давления до 20 недель беременности позволяет не только распознать артериальную гипертензию белого халата, но и выделить группу риска по более тщательному наблюдению беременных с данным фенотипом АГ.

Цель: провести сравнительный анализ характеристик внутристентового рестеноза коронарных артерий и оценить эффективность повторной реваскуляризации с использованием стентов, выделяющих лекарственное средство (СВЛ), и баллонной ангиопластики с применением баллонного катетера с лекарственным покрытием (БЛП) у пациентов с рестенозом в зависимости от наличия СД 2 типа.

Материалы и методы: в исследование включены 122 пациента (возраст — 59,7 ± 4,9 лет) с наличием внутристентового рестеноза после первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) с применением голометаллических стентов (ГМС) и голометаллических стентов с углеродным покртыием (ГМСУП) по поводу острого коронарного синдрома (ОКС) без подъёма сегмента ST. В I группу вошли 55 пациентов, не имеющих СД в анамнезе, во II группу — 67 пациентов с СД 2 типа. Пациенты обеих групп были распределены на две подгруппы, которым выполнялась повторная реваскуляризация с использованием СВЛ нового поколения (стент-системы с эверолимусом и сиролимусом) или с использованием БЛП, покрытых паклитакселем.

Результаты: при сравнительном анализе установлено, что у пациентов обеих групп с ГМС имели место большая длина и диаметр рестеноза по сравнению с пациентами, которым были имплантированы ГМСУП. У пациентов с СД определялось значительное повышение сывороточных концентраций эндокана, фактора роста тромбоцитов (ФРТ) и С-реактивного белка (СРБ) по сравнению с пациентами без СД. В ходе корреляционного анализа установлены следующие взаимосвязи: в I группе — уровень эндокана с длиной рестеноза (r = 0,41, p < 0,05), уровень СРБ с длиной (r = 0,36, p < 0,05) и диаметром рестеноза (r = 0,33, p < 0,05); во II группе — уровень эндокана с длиной (r = 0,51, p < 0,05) и диаметром рестеноза (r = 0,54, p < 0,05), уровень ФРТ с диаметром рестеноза (r = 0,39, p < 0,05). Через 12 месяцев после повторной реваскуляризации существенных различий по частоте основных сердечно-сосудистых событий среди пациентов I группы выявлено не было. Однако среди пациентов с СД частота рецидива рестеноза (17,1 %) и тромбоза стента (8,6 %) при реваскуляризации с помощью СВЛ статистически значимо превышала частоту неблагоприятных событий по сравнению с реваскуляризацией БЛП (р < 0,05 ).

Заключение: СД 2 типа существенно ухудшает прогноз после ЧКВ, усиливая воспалительные и пролиферативные процессы, а также является значимым модификатором исхода реваскуляризации при внутристентовом рестенозе. У пациентов без СД применение как СВЛ, так и БЛП продемонстрировало сопоставимую эффективность и безопасность. У пациентов с СД 2 типа имплантация СВЛ показала худшие результаты по сравнению с имплантацией БЛП.

Цель: изучить уровень стимулирующего фактора роста (sST-2) у коморбидных пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпST), перенёсших ЧКВ в течение 36 месяцев.

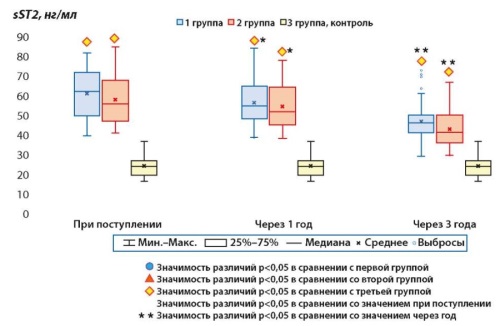

Материалы и методы: в исследование был включён 191 человек, наблюдение (36,2 + 1,8 месяца) включало следующие этапы: I этап (госпитальный) — с момента поступления в стационар по поводу инфаркта миокарда; II этап (амбулаторный) — повторные визиты через 12 и 36 месяцев после выписки из стационара. Пациенты были разделены на три группы: первая группа — 69 больных ОИМпST + АГ; вторая группа — 67 больных ОИМпST + АГ + СД 2 типа; третья группа (группа сравнения) — 55 больных с АГ и СД. Оценка плазменного уровня sST2 проводилась с помощью наборов фирмы «Critical Diagnostics Presage RST2 Assay kit» (США). Результаты выражали в нг/мл.

Результаты: исследование показало, что уровень биомаркера sST2 у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ОИМпST) и сахарным диабетом 2 типа (СД 2) не имел значимых различий между группами. Значения sST2 у этих пациентов были значимо выше, чем в группе сравнения. На этапе госпитализации медиана sST2 в первой группе (ОИМпST и АГ) составила 62,7 нг/мл, а во второй группе (ОИМпST, АГ и СД 2) — 56,3 нг/мл. Через год медиана снизилась до 55,3 нг/мл и 52,4 нг/мл соответственно, а на третий год — до 46,4 нг/мл и 42,1 нг/мл. Корреляционные связи между значениями sST2 не были выявлены в остром периоде и через 12 и 36 месяцев. Умеренная связь появилась на 1-й и 3-й годы наблюдения.

Выводы: в ходе исследования было выявлено, что уровень маркера sST-2 в группах пациентов с ИМпST + АГ и ИМпST + АГ + СД на всех этапах исследования сопоставим и значительно превышает показатели у пациентов с АГ + СД. В процессе исследования была обнаружена корреляция между уровнями sST-2 вне острого периода ИМ. При этом не было выявлено значимой связи между уровнями маркера на госпитальном этапе и его значениями в конце исследования. Также было установлено, что уровень sST-2 не зависит от наличия СД и связан с конечным систолическим, диастолическим размером и объёмом.

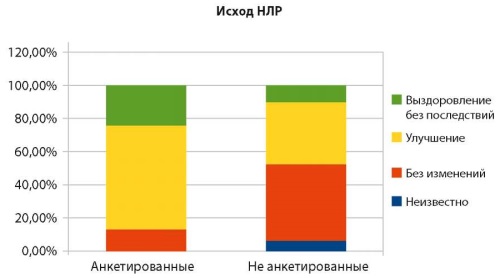

Цель: проанализировать структуру лекарственных назначений и нежелательных лекарственных реакций (НЛР) в условиях применения разработанного риск-ориентированного подхода к аудиту фармакотерапии у пациентов амбулаторно-поликлинического лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).

Материалы и методы: базой для проведения исследования являлось амбулаторно-поликлиническое ЛПУ г. Ростова-на-Дону. Выборка составила 680 пациентов, наблюдающихся у врача-терапевта. На основании результатов проведенного ретроспективного анализа спонтанных сообщений о НЛР, зарегистрированных по Ростовской области за 2019–2021 гг., была разработана риск-ориентированная карта-анкета. 50 % (n = 340) наблюдаемых пациентов анкетировали и в зависимости от результатов проводили коррекцию фармакотерапии; другую половину пациентов (n = 340) не анкетировали, и они получали стандартную фармакотерапию. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением пакета программы LibreOffice Calc и IBM SPSS Statistics v. 26.

Результаты: общая частота развития НЛР в условиях амбулаторно-поликлинического ЛПУ составила 7,5 % (4,5 % и 8,2 %, соответственно) (p < 0,05). У пациентов, проходивших риск-ориентированный аудит лекарственных назначений, наблюдались более высокие показатели психологического компонента здоровья (84.8 ± 3.2 против 73.2 ± 2.4, соответственно) (ρ = 0,386; p = 0,01), физического компонента здоровья (78.3 ± 2.6 против 69.4 ± 1.8, соответственно) (ρ = 0,493; p = 0,01), меньше лекарственная нагрузка (3.1 ± 1.4 против 5.3 ± 2.1, соответственно) (ρ = 0,452; p = 0,01), число внеплановых обращений к терапевту (в среднем на 24 %), частота встречаемости серьёзных НЛР (на 18 %) (ρ = 0,949; p = 0,01), дополнительных затрат на лечение (в среднем на 23 %) (ρ = 0,334;

p = 0,01).

Выводы: результаты проведённого исследования могут быть использованы для дальнейших, в том числе фармакоэкономических исследований, для повышения безопасности лекарственной терапии, избегания «каскада лекарственных назначений» и повышения качества жизни пациентов узкого профиля в условиях амбулаторно-поликлинического ЛПУ.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

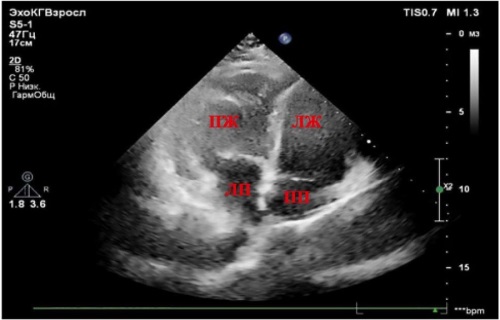

В рамках публикации рассмотрен врождённый порок сердца — транспозиция магистральных сосудов, летальность при котором в первый месяц жизни составляет 50 %, в возрасте до года - 90 % случаев. Одним из вариантов транспозиции аорты и лёгочной артерии является корригированная транспозиция. В отечественной литературе описываются клинические случаи корригированной транспозиции магистральных сосудов в педиатрии, выявленные в первые месяцы и годы жизни ребенка. В статье представлен клинический случай корригированной транспозиции магистральных сосудов, впервые выявленной у пациентки в зрелом возрасте.

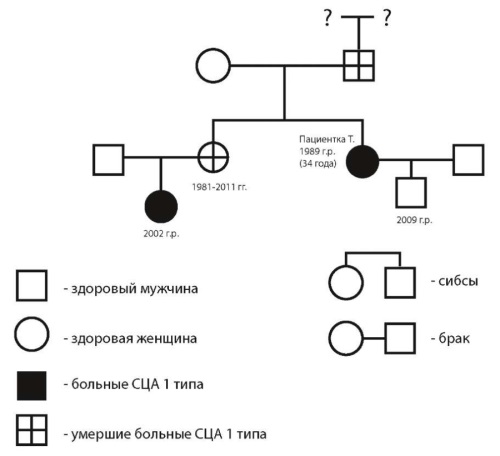

Спиноцеребеллярная атаксия — нейродегенеративное заболевание с аутосомно-доминатным типом наследования, быстрым прогрессированием клинических проявлений с дебютом в молодом возрасте. Рассмотрен клинический случай пациентки (34 года) со спиноцеребеллярной атаксией I типа, отягощённой наследственным анамнезом и формированием феномена антиципации. Отмечено, что клинические симптомы опережают данные нейровизуализации.

В последние годы значительно увеличилось количество трансплантаций печени, что определяет актуальность проблемы изучения дисфункции трансплантата. Опубликовано небольшое количество работ, посвящённых взаимосвязи между течением язвенного колита (ЯК) и возвратом первичного склерозирующего холангита (ПСХ) после трансплантации печени (ТП). В статье представлен клинический случай возврата ПСХ после ТП на фоне волнообразного течения ЯК. Обсуждены клинические симптомы заболевания и изменения, которые были выявлены при дополнительном обследовании до и после трансплантации печени.

Лимфопролиферативные заболевания с поражением органа зрения встречаются достаточно редко. Такие пациенты первично могут обращаться как к офтальмологам, так и к неврологам, так как основными симптомами могут быть птоз, нарушение подвижности глаза, экзофтальм и диплопия. Приведено собственное наблюдение, включающее полный клинический, инструментальный и морфологический анализ крайне редкого патологического состояния — неходжкинская лимфома орбиты.